Des Eaux Du Bassin Versant De La Tille

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°21-2018-030

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°21-2018-030 PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR PUBLIÉ LE 14 MAI 2018 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté 21-2018-05-07-001 - Décision n° DOS/ASPU/070/2018 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) « PHARMERY’S » du 1 rue Musette au 34 avenue Jean Jaurès au sein de la commune de Dijon (21 000) (3 pages) Page 5 DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 21-2018-04-25-003 - Arrêté n° 07/2018-03 : décision de délégation de signature à Mme BAILBÉ - Responsable UD 21 - DIRECCTE BFC- compétences propres (6 pages) Page 9 21-2018-04-30-002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/838962553 (1001 COUPS DE MAIN - AUGOYARD Morgan) (2 pages) Page 16 Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or 21-2018-04-23-008 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-315/DDPPDu 23 avril 2018attribuant l’habilitation sanitaire à Candice CLOIX (2 pages) Page 19 21-2018-05-02-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 301/2018/DDPP du 2 mai 2018portant déclaration d’infection de la faune sauvage par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque et portant différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune sauvage. (25 pages) Page 22 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or 21-2018-04-27-014 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant création et composition du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative -

Recueil Des Actes Administratifs N°Bfc-2020-068 Publié Le 13 Août 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°BFC-2020-068 PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2020 FRANCHE-COMTÉ 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté BFC-2020-08-04-005 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-126relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de sage-femme, conformément à l’article L1434-4 du code de la santé publique (151 pages) Page 5 BFC-2020-08-04-008 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-127relatif au contrat type régional d’aide à l’installation des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 157 BFC-2020-08-04-006 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-128relatif au contrat type régional d’aide à la première installation des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 163 BFC-2020-08-04-007 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-129relatif au contrat type régional d’aide au maintien des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 169 BFC-2020-08-05-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-767 transformant le statut du groupe hospitalier de la Haute-Saône, établissement public de santé de ressort intercommunal en établissement public de santé de ressort départemental (FINESS EJ : 70 000 49 1) (2 pages) Page 175 BFC-2020-08-04-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-766 portant autorisation du remplacement d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à utilisation clinique au profit du GIE IRM La Vallée de l’Image 4 rue Capitaine -

La Loi Qui Menace Rurauxles Cantons

MAGAZINE D’INFORMATION DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CÔTE-D’OR HORS SÉRIE CôteCôte-d’Ormagazine Décembre 2013 La loi qui menace rurauxles cantons RETOUR P.4 23 CHEFS-LIEUX P.5 LA CARTE P.6 LA MÉTROPOLISATION P.9 CE QU’ILS P.11 SUR UNE LOI DE CANTONS SUPPRIMÉS DE LA CÔTE-D’OR DE LA CÔTE-D’OR DISENT DU “RURALICIDE” MENACE SUR REDÉCOUPÉE DÉCOUPAGE LES SERVICES AU PUBLIC CANTONAL Une loi “ruralicide” FRANÇOIS SAUVADET, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CÔTE-D'ORS’EST OPPOSÉ FORTEMENT À LA RÉFORME DES MODES DE SCRUTIN DÉPARTEMENTAUX. IL DÉVELOPPE ICI SES TROIS PRINCIPALES CRITIQUES CONTRE CE TEXTE : “MISE À MORT DES TERRITOIRES RURAUX”, “DÉSORDRE DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE” ET “TRIPATOUILLAGE ÉLECTORAL ”. Pourquoi ce hors série consacré à la réforme des Vous parlez de “mise à mort des territoires modes de scrutins et au redécoupage cantonal ruraux”, pourquoi ? de la Côte-d’Or ? François Sauvadet : Le redécoupage fait disparaître François Sauvadet : Malgré l'opposition du Sénat, la deux mille cantons et plus de la moitié des chefs-lieux de loi promulguée par le Président de la République le 17 cantons de France ! En Côte-d’Or, 20 cantons et 23 chefs- mai 2013 a été votée en force à l'Assemblée nationale. lieux sont purement et simplement rayés de la carte. Depuis, rien ! Depuis, rien ! Aucune concertation, aucun Et Manuel Valls l’a annoncé, le Gouvernement souhaite travail avec les élus des Départements “utiliser la nouvelle carte cantonale pour repenser et des territoires, encore moins avec les l’organisation de l’État”. -

2011-10-18 Rapport Tille Final Phase1&2

Version n°1.5 Octobre 2011 ETUDE DE DETERMINATION DES VOLUMES PRELEVABLES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA TILLE Rapport des phases 1 & 2 Version finale (1.5) SIÈGE SOCIAL PARC DE L'ILE - 15/27 RUE DU PORT 92022 NANTERRE CEDEX Révision : D Page 1/156 EPTB Saône-Doubs Rapport de Phases 1 & 2 (Version 1.5) Étude de détermination des volumes prélevables sur le bassin versant de la Tille TABLE DES MATIERES Préambule sur le contexte de l’étude ........................................................................1 Partie 1 Caractérisation des sous bassins et aquifères ............................................5 1.1 Présentation générale du territoire d’étude..........................................................5 1.2 Les eaux superficielles ........................................................................................7 1.2.1 Description du réseau hydrographique....................................................7 1.2.2 Masses d’eau superficielles .....................................................................8 1.2.3 Caractéristiques morphodynamiques des cours d’eau...........................10 1.2.4 Qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau......................10 1.2.5 Qualité physique et habitationnelle des cours d’eau .............................13 1.2.6 Ouvrages hydrauliques ..........................................................................16 1.2.7 Qualité piscicole des cours d’eau ..........................................................18 1.3 Hydrogéologie générale du bassin de la Tille ...................................................21 -

Tableau MED PCD Site

AMENAGEMENT NUMERIQUE : FIBRE AU COEUR DU BOURG (MONTEE EN DEBIT DE L'ADSL) NOUVEAUX CENTRAUX A HAUT ET TRES HAUT DEBIT ADSL/VDSL PLANNING PREVISIONNEL DES CHANTIERS (MAJ du 03 avril 2017) Opticalisation : - Aignay-Le-Duc, Savigny-le-Temple, Saint-Thibault et Grobois-Les Ticheys : mise en service 2017 - Fontaine-Les-Seiches, Marigny-Le-Cahouet : Mise en service 1er semestre 2017 - Minot, Villedieu, Autricourt, Orain, Rougemont, St Maurice : travaux 2017 - Renève, Echalot, Bure-Les-Templier : Travaux pris en charge par Orange (2017) MISE EN SERVICE Canton Commune siège du NRA PRM ZONE D'INFLUENCE NRA PRM DEBUT CHANTIER ORANGE FONTAINE LES DIJON RUFFEY LES ECHIREY RUFFEY LES ECHIREY 17/05/2016 LONGVIC DETAIN ET BRUANT DETAIN ET BRUANT 14/05/2016 LONGVIC SEMEZANGES SEMEZANGES 14/05/2016 LONGVIC TERNANT TERNANT 14/05/2016 LONGVIC BROCHON (maladière) BROCHON (Secteur Ouest) 10/06/2016 LONGVIC BROCHON (grands crus) BROCHON (Secteur Est) 10/06/2016 LONGVIC FIXIN (NOIZOT) FIXIN (Secteur Ouest) 10/06/2016 LONGVIC FIXIN (Rue J VOILE) FIXIN (Secteur Est) 10/06/2016 SAINT APOLLINAIRE BEZE BEZE 23/11/2016 SAINT APOLLINAIRE VIEVIGNE VIEVIGNE 23/11/2016 ARNAY LE DUC BESSEY EN CHAUME BESSEY EN CHAUME 08/11/2016 ARNAY LE DUC ECUTIGNY BESSEY LA COUR, ECUTIGNY, THOMIREY 08/11/2016 ARNAY LE DUC SAUSSEY SAUSSEY 08/11/2016 ARNAY LE DUC AUXANT AUXANT, VEILLY 08/11/2016 SEMUR EN AUXOIS SAINT ANDEUX SAINT ANDEUX en cours 1er semestre 2017 SEMUR EN AUXOIS SAINT GERMAIN DE MODEON ROUVRAY (hameau Le Foulon), SAINT GERMAIN DE MODEON en cours 1er semestre 2017 IS -

Le Syndicat Mixte Du Scot Du Dijonnais

Présentation du SCoT du Dijonnais approuvé le 9 octobre 2019 Comité syndical du 3 décembre 2020 1 Sommaire Les lois qui ont fondé et qui régissent les SCoT 4 Les objectifs poursuivis par les SCoT 7 Le SCoT dans la hiérarchie des normes 10 De la création à la révision du SCoT du Dijonnais 11 La structure institutionnelle 13 Les évolutions du périmètre du SCoT 17 Le périmètre du SCoT en 2020 19 Les SCoT de l’aire d’attraction de Dijon et de Côte d’Or 20 Pourquoi réviser le SCoT du Dijonnais approuvé le 4 novembre 2010 ? 21 Le calendrier de la révision du SCoT 22 2 Les pièces constitutives du SCoT 23 Le diagnostic territorial et environnemental 24 Le positionnement adopté 26 Du PADD au DOO 27 Axe 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 28 du Dijonnais pour le compte de son attractivité Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire 35 Axe 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économique pour affirmer 46 la place du territoire Une démarche itérative 54 Le site internet du Syndicat mixte 56 3 Les lois qui ont fondé et qui régissent les SCoT La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains dite loi SRU du 13 décembre 2000 complète les lois Chevènement et Voynet de 1999 en confirmant la nécessite d’un travail intercommunal et en renforçant la cohérence des politiques urbaines et territoriales dans une perspective de développement durable. Elle instaure de nouveaux documents de planification plus stratégiques : les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) qui viennent se substituer aux Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU). -

Libellé De La Commune EPCI 2014 Zonage A/B/C Révisé CODGEO

Populati Code Dép Régi on géograp Libellé de la commune arte EPCI 2014 Zonage A/B/C révisé on municipa hique ment le 2011 CODGEO LIBMIN REG DEP EPCI_2014 PMUN11 ZONAGE_ABC_REVISE 21001 Agencourt 26 21 CC du Pays de Nuits Saint Georges 415 C 21002 Agey 26 21 CC du Sombernonnais et de la Vallée de l'Ouche 278 C 21003 Ahuy 26 21 CA Dijonnaise (COMADI) 1259 B2 21004 Aignay-le-Duc 26 21 CC du Pays Châtillonnais 317 C 21005 Aiserey 26 21 CC de la Plaine Dijonnaise 1347 C 21006 Aisey-sur-Seine 26 21 CC du Pays Châtillonnais 212 C 21007 Aisy-sous-Thil 26 21 CC de la Butte de Thil 223 C 21008 Alise-Sainte-Reine 26 21 CC du Pays d'Alésia et de la Seine 611 C 21009 Allerey 26 21 CC du Pays d'Arnay 167 C 21010 Aloxe-Corton 26 21 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 157 C 21011 Ampilly-les-Bordes 26 21 CC du Pays Châtillonnais 77 C 21012 Ampilly-le-Sec 26 21 CC du Pays Châtillonnais 364 C 21013 Ancey 26 21 CC du Sombernonnais et de la Vallée de l'Ouche 388 C 21014 Antheuil 26 21 CC du Canton de Bligny sur Ouche 63 C 21015 Antigny-la-Ville 26 21 CC du Pays d'Arnay 116 C 21016 Arceau 26 21 CC du Mirebellois 732 C 21017 Arcenant 26 21 CC du Pays de Nuits Saint Georges 506 C 21018 Arcey 26 21 CC du Sombernonnais et de la Vallée de l'Ouche 48 C 21020 Arconcey 26 21 CC de l'Auxois Sud 215 C 21021 Arc-sur-Tille 26 21 CC Plaine des Tilles 2473 C 21022 Argilly 26 21 CC du Pays de Nuits Saint Georges 475 C 21023 Arnay-le-Duc 26 21 CC du Pays d'Arnay 1585 C 21024 Arnay-sous-Vitteaux 26 21 CC du Canton de Vitteaux 107 C 21025 Arrans 26 21 CC -

Les Basses Vallées De Tille Et Ouche

UNITÉ PAYSAGÈRE 07 LES BASSES VALLÉES DE TILLE ET OUCHE Les basses vallées de Tille et Ouche Ces terres basses, qui forment une vaste étendue plate et humide, anciennement marécageuse, aux sols alluvionnaires fertiles, sont aussi sous l’influence de l’agglomération dijonnaise et traversées par de grandes infrastructures. DONNÉES Superficie : 294,2 km2 Altitude maximale : 243 m Altitude minimale : 179 m Population estimée : 50 982 habitants (source 2006) Densité estimée : 173,3 habitants/ km2 ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES • CÔTE D’OR • 2010 147 UNITÉ PAYSAGÈRE 07 LES BASSES VALLÉES DE TILLE ET OUCHE ASPECTS paYSAGE LOCALISATION LÉGENDE Source : IGN 148 ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES • CÔTE D’OR • 2010 UNITÉ PAYSAGÈRE 07 LES BASSES VALLÉES DE TILLE ET OUCHE AMBIANCES ET PERCEPTIONS Les basses vallées des Tilles et de l’Ouche for- ment un grand paysage, ouvert et plat, où les vues s’ouvrent facilement. [1] Les ripisylves et les bandes boisées cloisonnent ces grandes étendues. [2] Si la brume est souvent présente dans cette plaine marécageuse où domine l’eau, le regard peut s’échapper vers l’horizon quand le temps est clair. Il est arrêté à l’Ouest par la Côte viticole aux crêtes 1 boisées [3], que marque le sommet du Mont Afrique surmonté de sa tour de communication, qui attire le regard. Plus loin, à l’Est, sont perceptibles les pre- miers contreforts du Jura. Limites et articUlations Cette plaine, large de 10 km et longue de 30 km environ, est située au Sud-Est de Dijon et descend jusqu’aux rebords de la vallée de la Saône. -

Diagnostic Prospectif Partie Transversale

Diagnostic prospectif Partie transversale 2017 décembre – 3 Version DOCUMENT TRAVAILDE Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Diagnostic prospectif 1 Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Diagnostic prospectif 2 SOMMAIRE Organisation du document p.4 INTRODUCTION p.5 Qu’est-ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) p.6 Cadre législatif du SCoT p.9 La hiérarchie des normes p.10 La révision du SCoT du Dijonnais p.13 Le bilan du SCoT du Dijonnais p.15 Le nouveau périmètre du SCoT du Dijonnais p.20 Les SCoT limitrophes p.27 L’aire urbaine de Dijon p.35 PARTIE TRANSVERSALE p.36 Partie 1 : Un fonctionnement imbriqué et fortement polarisé au-delà des différences entre les espaces du SCoT p.37 Partie 2 : Une diversité de ressources reconnues propice à l’attractivité métropolitaine p.48 Partie 3 : Une période 2008-2013 qui trouble le développement du territoire, mais des ressorts internes pour un nouvel élan existent p.61 Conclusion générale : Une aire métropolitaine dans un réseau de métropoles pour un nouvel élan p.81 Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Diagnostic prospectif 3 ORGANISATION DU DOCUMENT Ce document comprend un diagnostic prospectif et des fiches thématiques qui lui sont L’Etat Initial de l’Environnement fait quant à lui l’objet d’un annexées. document à part au sein du rapport de présentation du SCoT, Par ailleurs, la plupart des indicateurs sont issus des données fournies par l’INSEE sur la où sont développés les thèmes suivants : période 2008-2013. Une actualisation des principales observations et résultats sera faite • Géomorphologie, lors de la remise du rapport de présentation. -

Adresses Des Bureaux De Votes De L'arrondissement De Dijon

DIRECTION DE LA CITOYENNETE BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS Affaire suivie par : C.BROUSSE DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR Tél : 03.80.44.65.40 Fax : 03.80.55.69.20 Courriel : [email protected] ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE 2021 (1er janvier – 31 décembre) ARRONDISSEMENT DE DIJON CANTON D'AUXONNE COMMUNES Nbre ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE ATHEE 1 Nouvelle Mairie – 3 A, Rue du Centre CENTRALISATEUR de la COMMUNE : 1er bureau CENTRALISATEUR du CANTON : 1er bureau AUXONNE 4 1er bureau : 2ème bureau : Salle Événementielle 3ème bureau : Jardin de l'Hôtel de Ville 4ème bureau : BILLEY 1 Mairie - 9 Place de l'Eglise BINGES 1 36 rue du Val de Saône CHAMPDOTRE 1 Mairie - 42 Grande rue CIREY-LES-PONTAILLER 1 Mairie - 9 rue de la Liberté CLERY 1 Mairie - 2 rue du Duché DRAMBON 1 Salle de réunions – 9 Rue du Parterre Page 1 ETEVAUX 1 Mairie - Rez de Chaussée - 6 rue du Mont FLAGEY-LES-AUXONNE 1 Mairie – 6 Place de la Mairie FLAMMERANS 1 Salle Polyvalente - rue des Ormeaux HEUILLEY-SUR-SAONE 1 Salle des Fêtes- Place du souvenir Français LABERGEMENT LES AUXONNE 1 Mairie – 2 rue de Rosière LAMARCHE-SUR-SAONE 1 Salle de la Mairie MAGNY MONTARLOT 1 Mairie – 26 Grande rue MAILLYS (LES) 1 Mairie – 23 Rue Bizot Page 2 MARANDEUIL 1 Mairie - 1 Place de l'Eglise MAXILLY-SUR-SAONE 1 Mairie - 5 rue de la Mairie MONTMANÇON 1 Mairie - 3 Rue des Forges PERRIGNY-SUR-L'OGNON 1 Salle des Fêtes – Rue du Moulin PONCEY-LES-ATHEE 1 Salle des Pompes Cour d'École -5 rue St Médard PONT 1 Mairie - 7 Grande Rue PONTAILLER-SUR-SAONE 1 Mairie - Salle du Conseil Municipal -

Fiche De Synthèse Territoire Du SCOT Du Dijonnais

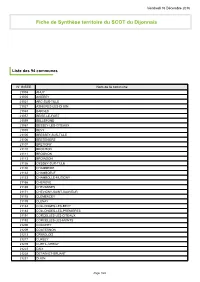

Vendredi 16 Décembre 2016 Fiche de Synthèse territoire du SCOT du Dijonnais Liste des 94 communes N° INSEE Nom de la commune 21003 AHUY 21005 AISEREY 21021 ARC-SUR-TILLE 21027 ASNIERES-LES-DIJON 21048 BARGES 21057 BEIRE-LE-FORT 21059 BELLEFOND 21067 BESSEY-LES-CITEAUX 21070 BEVY 21105 BRESSEY-SUR-TILLE 21106 BRETENIERE 21107 BRETIGNY 21110 BROCHON 21111 BROGNON 21113 BROINDON 21126 CESSEY-SUR-TILLE 21130 CHAMBEIRE 21132 CHAMBOEUF 21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 21166 CHENOVE 21169 CHEVANNES 21171 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21178 CLEMENCEY 21179 CLENAY 21182 COLLONGES-LES-BEVY 21183 COLLONGES-LES-PREMIERES 21191 CORCELLES-LES-CITEAUX 21192 CORCELLES-LES-MONTS 21200 COUCHEY 21209 COUTERNON 21213 CRIMOLOIS 21217 CURLEY 21219 CURTIL-VERGY 21223 DAIX 21228 DETAIN-ET-BRUANT 21231 DIJON Page 1/98 Vendredi 16 Décembre 2016 N° INSEE Nom de la commune 21242 ECHIGEY 21246 EPERNAY-SOUS-GEVREY 21254 L'ETANG-VERGY 21261 FAUVERNEY 21263 FENAY 21265 FIXIN 21266 FLACEY 21270 FLAVIGNEROT 21278 FONTAINE-LES-DIJON 21292 GENLIS 21295 GEVREY-CHAMBERTIN 21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 21319 IZEURE 21320 IZIER 21330 LABERGEMENT-FOIGNEY 21351 LONGCHAMP 21352 LONGEAULT 21353 LONGECOURT-EN-PLAINE 21355 LONGVIC 21370 MAGNY-SUR-TILLE 21388 MARLIENS 21390 MARSANNAY-LA-COTE 21407 MESSANGES 21442 MOREY-SAINT-DENIS 21452 NEUILLY-LES-DIJON 21458 NOIRON-SOUS-GEVREY 21462 NORGES-LA-VILLE 21469 ORGEUX 21473 OUGES 21481 PERRIGNY-LES-DIJON 21485 PLOMBIERES-LES-DIJON 21486 PLUVAULT 21487 PLUVET 21507 PREMIERES 21513 QUEMIGNY-POISOT 21515 QUETIGNY 21521 REMILLY-SUR-TILLE 21523 REULLE-VERGY 21532 ROUVRES-EN-PLAINE 21535 RUFFEY-LES-ECHIREY 21540 SAINT-APOLLINAIRE 21555 SAINT-JULIEN 21565 SAINT-PHILIBERT 21585 SAULON-LA-CHAPELLE 21586 SAULON-LA-RUE 21596 SAVOUGES 21597 SEGROIS 21601 SEMEZANGES 21605 SENNECEY-LES-DIJON 21617 TALANT 21621 TART-L'ABBAYE Page 2/98 Vendredi 16 Décembre 2016 N° INSEE Nom de la commune 21622 TART-LE-BAS 21623 TART-LE-HAUT 21625 TERNANT 21632 THOREY-EN-PLAINE 21650 URCY 21656 VARANGES 21657 VAROIS-ET-CHAIGNOT 1. -

Etat Des Lieux

DOSSIER DEFINITIF DE CANDIDATURE La Norges L’Ignon L’A rn ison La Tille d e Bussières La Tille La Tille à Lux Etat des lieux Dossier réalisé par : Avec l’appui technique et financier de : Décembre 2010 SOMMAIRE 1 Présentation du bassin versant________________________________________________ 6 1.1 Localisation géographique _____________________________________________________ 6 1.2 Contexte socio-économique _____________________________________________________ 6 1.3 Occupation du sol et activités humaines __________________________________________ 8 1.4 Patrimoine naturel et bâti du bassin versant______________________________________ 10 1.5 Loisirs _____________________________________________________________________ 12 1.6 Tourisme___________________________________________________________________ 13 2 Caractéristiques physique du bassin de la Tille __________________________________ 13 2.1 Climatologie et pluviométrie___________________________________________________ 13 2.2 Géologie et hydrogéologie _____________________________________________________ 13 2.3 Réseau hydrographique_______________________________________________________ 14 2.4 Hydrologie _________________________________________________________________ 14 2.5 Masses d’eau du bassin versant et objectifs DCE __________________________________ 16 3 Analyse morphodynamique __________________________________________________ 19 3.1 Présentation des entités _______________________________________________________ 19 3.2 Analyse des perturbations_____________________________________________________