L'atlas De Beni Mellal

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Monographie Regionale Beni Mellal-Khenifra 2017

Royaume du Maroc المملكة المغربية Haut-Commissariat au المندوبية السامية للتخطيط Plan MONOGRAPHIE REGIONALE BENI MELLAL-KHENIFRA 2017 Direction régionale Béni Mellal-Khénifra Table des matières INTRODUCTION ............................................................................................................ 8 PRINCIPAUX TRAITS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA ................. 10 CHAPITRE I : MILIEU NATUREL ET DECOUPAGE ADMINISTRATIF ............ 15 1. MILIEU NATUREL ................................................................................................... 16 1.1. Reliefs ....................................................................................................................... 16 1.2. Climat ....................................................................................................................... 18 2. Découpage administratif ............................................................................................ 19 CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION ........................................................................................................................ 22 1. Population ................................................................................................................... 23 1.1. Evolution et répartition spatiale de la population .................................................. 23 1.2. Densité de la population .......................................................................................... 26 1.3. Urbanisation ........................................................................................................... -

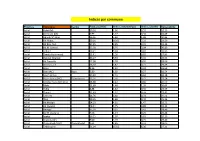

Indices Par Commune

Indices par commune Province Commune Centre Taux_pauvreté indice_volumétrique indice_séverité Vulnérabilité Azilal Azilal (M) 10,26 1,96 0,55 19,23 Azilal Demnate (M) 6,99 1,27 0,34 16,09 Azilal Agoudi N'Lkhair 26,36 5,84 1,88 30,84 Azilal Ait Abbas 50,01 16,62 7,33 23,59 Azilal Ait Bou Oulli 37,95 9,65 3,45 31,35 Azilal Ait M'Hamed 35,58 8,76 3,04 30,80 Azilal Tabant 19,21 3,24 0,81 33,95 Azilal Tamda Noumercid 15,41 2,90 0,82 27,83 Azilal Zaouiat Ahansal 35,27 9,33 3,45 28,53 Azilal Ait Taguella 17,08 3,28 0,95 28,09 Azilal Bni Hassane 16,10 2,87 0,77 29,55 Azilal Bzou 8,56 1,32 0,32 24,68 Azilal Bzou (AC) Bzou 5,80 1,02 0,27 16,54 Azilal Foum Jemaa 15,22 2,51 0,62 31,18 Azilal Foum Jemaa (AC) Foum Jemaa 13,26 2,56 0,72 22,54 Azilal Moulay Aissa Ben Driss 13,38 2,42 0,66 26,59 Azilal Rfala 21,69 4,46 1,35 30,64 Azilal Tabia 8,88 1,42 0,35 23,59 Azilal Tanant 11,63 2,12 0,59 23,41 Azilal Taounza 13,76 2,60 0,74 25,52 Azilal Tisqi 10,35 1,66 0,40 25,26 Azilal Ait Mazigh 24,23 4,91 1,47 33,72 Azilal Ait Ouqabli 18,31 3,25 0,88 33,12 Azilal Anergui 35,18 9,25 3,41 28,49 Azilal Bin El Ouidane 7,96 1,14 0,25 25,44 Azilal Isseksi 16,21 2,97 0,81 29,19 Azilal Ouaouizeght 9,00 1,19 0,25 29,46 Azilal Ouaouizeght (AC) Ouaouizeght 9,61 1,85 0,52 18,05 Azilal Tabaroucht 51,04 15,52 6,36 27,11 Province Commune Centre Taux_pauvreté indice_volumétrique indice_séverité Vulnérabilité Azilal Tagleft 27,66 6,89 2,44 26,89 Azilal Tiffert N'Ait Hamza 16,84 3,99 1,37 21,90 Azilal Tilougguite 24,10 5,32 1,70 30,13 Azilal Afourar 5,73 0,80 0,17 20,51 Azilal -

ATINER's Conference Paper Series GEO2016-2091

ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: LNG2014-1176 Athens Institute for Education and Research ATINER ATINER's Conference Paper Series GEO2016-2091 Predicting Soil Erosion and Sediment Yield in Oued El Abid Watershed, Morocco El Mouatassime Sabri PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Ahmed Boukdir Professor Sultan Moulay Slimane University Morroco Rachid El Meslouhi Hydrological Basin Agency Morocco 1 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: GEO2016-2091 Mustapha Mabrouki Professor Sultan Moulay Slimane University Morroco Abdallah El Mahboul Secretary Minister of Energy, Mining, Water Morocco Vivien Romaric Ekouele Mbaki PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Abdelhamid Zitouni PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Wissal Baite PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Zhour Echakraoui PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco 2 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: GEO2016-2091 An Introduction to ATINER's Conference Paper Series ATINER started to publish this conference papers series in 2012. It includes only the papers submitted for publication after they were presented at one of the conferences organized by our Institute every year. This paper has been peer reviewed by at least two academic members of ATINER. Dr. Gregory T. Papanikos President Athens Institute for Education and Research This paper should be cited as follows: Sabri, E. M., Boukdir, A., El Meslouhi, R., Mabrouki, M., El Mahboul, A., Romaric Ekouele Mbaki, V., Zitouni, A. Baite, W. and Echakraoui, Z. (2016). "Predicting Soil Erosion and Sediment Yield in Oued El Abid Watershed, Morocco", Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: GEO2016-2091. Athens Institute for Education and Research 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece Tel: + 30 210 3634210 Fax: + 30 210 3634209 Email: [email protected] URL: www.atiner.gr URL Conference Papers Series: www.atiner.gr/papers.htm Printed in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and Research. -

Research Paper Inventory and Management of Dinosaurs Traces

International Journal of Global Science Research ISSN: 2348-8344 (Online) Vol. 5, Issue. 2, October 2018, pp. 793-814 DOI: 10.26540/ijgsr.v5.i2.2018.106 Available Online at www.ijgsr.com © Copyright 2014 | ijgsr.com | All Rights Reserved Research Paper Inventory and Management of Dinosaurs Traces: A case Study of Azilal Region, Morocco Fayçal AMINE, M’Hamed BERRAHMA and Abdellatif AARAB Mohamed V University, ENS, Department of Earth Sciences, Geosciences, Natural Resources and Development Laboratory, Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani, P.O. Box 5118 Takaddoum, Rabat, Morocco. *Corresponding author E-mail: [email protected] Received: 30/09/2018 Revised: 13/10/2018 Accepted: 18/10/2018 Abstract: The preservation of geosites in under considerations has been the scope of the heritage framework is necessary at a numerous geological studies since the 20th time when urbanization, the exploitation of Century and particularly in the past 30 years. fossils and minerals are real threats to this Recent advances have revealed that irreversible heritage. This work is a geotourism is an emerging and still contribution to the preservation and underdeveloped face of tourism, mainly in development of dinosaur trace deposits by Morocco, and mapping the geoheritage of geological and geomorphological Azilal region remains lacunars. The description of the study area, then by importance of study of geoheritage of the mapping using Geographic Information Azilal Region is related the dinosaurs traces, Systems (GIS) and finally by the proposal of worked by many paleontologists and the models of development and preservation geologists (Dresnay, 1971, 1975; Couvreur, of these geosites. 1977; Dutuit & Ouazzou, 1980; Jenny et al., Keywords: Azilal region, Morocco, 1981a,b; Laville, 1981; Monbaron, 1978, Geoheritage, Geo-Routes, GIS, Geotouristic 1980, 1981, 1982a, b, 1983; Biron, 1982; Interess Local, Dinosaurs. -

Regional Disparities in Development in Morocco: Statistical Analyses Using Dispersion Indicators and Multidimensional Techniques

Munich Personal RePEc Archive Regional disparities in development in Morocco: Statistical analyses using dispersion indicators and multidimensional techniques Bakour, Chafik and Abahamid, Mohamed Yassine Tangier School of Business and Management 18 October 2019 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97105/ MPRA Paper No. 97105, posted 02 Dec 2019 10:19 UTC Regional disparities in development in Morocco: Statistical analyses using dispersion indicators and multidimensional techniques Prepared by Chafik Bakour1 Mohamed Yassine Abahamid2 Abstract : Regional disparities constitute a real socio-economic problem, reflecting an inequitable distribution of resources and opportunities on the population of the same country, with disastrous economic, social and political consequences. The objective of this article is to extend the discussion on regional disparities, by focusing on the socio-economic dimensions, we have opted for unidimensional statistical approaches by highlighting the distribution and dispersion of a set of socio-economic indicators covering education and employment, health, housing conditions and poverty and living standards; and multidimensional techniques that allowed us to design a synthetic regional development indicator, classify the regions according to the level of development, highlight the gaps and finally draw a development map in Morocco. The analysis of regional disparities through the distribution of the values of the elementary indicators, then the composite social development index, and the regional development -

Cadastre Des Autorisations TPV Page 1 De

Cadastre des autorisations TPV N° N° DATE DE ORIGINE BENEFICIAIRE AUTORISATIO CATEGORIE SERIE ITINERAIRE POINT DEPART POINT DESTINATION DOSSIER SEANCE CT D'AGREMENT N Casablanca - Beni Mellal et retour par Ben Ahmed - Kouribga - Oued Les Héritiers de feu FATHI Mohamed et FATHI Casablanca Beni Mellal 1 V 161 27/04/2006 Transaction 2 A Zem - Boujad Kasbah Tadla Rabia Boujad Casablanca Lundi : Boujaad - Casablanca 1- Oujda - Ahfir - Berkane - Saf Saf - Mellilia Mellilia 2- Oujda - Les Mines de Sidi Sidi Boubker 13 V Les Héritiers de feu MOUMEN Hadj Hmida 902 18/09/2003 Succession 2 A Oujda Boubker Saidia 3- Oujda La plage de Saidia Nador 4- Oujda - Nador 19 V MM. EL IDRISSI Omar et Driss 868 06/07/2005 Transaction 2 et 3 B Casablanca - Souks Casablanca 23 V M. EL HADAD Brahim Ben Mohamed 517 03/07/1974 Succession 2 et 3 A Safi - Souks Safi Mme. Khaddouj Bent Salah 2/24, SALEK Mina 26 V 8/24, et SALEK Jamal Eddine 2/24, EL 55 08/06/1983 Transaction 2 A Casablanca - Settat Casablanca Settat MOUTTAKI Bouchaib et Mustapha 12/24 29 V MM. Les Héritiers de feu EL KAICH Abdelkrim 173 16/02/1988 Succession 3 A Casablanca - Souks Casablanca Fès - Meknès Meknès - Mernissa Meknès - Ghafsai Aouicha Bent Mohamed - LAMBRABET née Fès 30 V 219 27/07/1995 Attribution 2 A Meknès - Sefrou Meknès LABBACI Fatiha et LABBACI Yamina Meknès Meknès - Taza Meknès - Tétouan Meknès - Oujda 31 V M. EL HILALI Abdelahak Ben Mohamed 136 19/09/1972 Attribution A Casablanca - Souks Casablanca 31 V M. -

World Bank Document

Sample Procurement Plan I. General 105637 1. Information sur le Projet Nom du Projet: Second Projet de Routes Rurales (P148003) Pays: Royaume du Maroc Référence du Projet : P094007 Numéro du Prêt/Crédit: Prêt additionnel No. 2 au prêt 7876-MA 2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés par la Banque Original: 3 Avril 2014 Revision: 26 Octobre 2015 3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants Public Disclosure Authorized 1. Seuil de Revue à Priori : Les décisions relatives aux passations des marches soumises à la revue préalable de la Banque comme stipulé dans l’Appendice 1 des Directives de Passation des Marchés sont résumées dans le tableau ci-dessous. Méthode Seuils Seuils pour revue préalable 1.ICB (Goods) > US$ 3,000,000 Tous 2.NCB (Goods) <= US$ 3,000,000 N/A 3.ICB (Works) > US$13,000,000 Tous 4.NCB (Works) <= US$13,000,000 N/A 5.Shopping (Goods) <= US$ 100,000 N/A 6.Shopping (Works) <=US$200,000 N/A 7.Direct Contracting Pas de seuils Tous 2. Prequalification. Aucune préqualification n'est requise 3. Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires (conformement aux clauses 3.17 des Directives): Néant 4. Réference du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés: DAO type de la CFR pour Public Disclosure Authorized le prêt additionnel n°2 approuvé par la Banque 5. Tout autre montage de de passation des marchés: Néant 6. Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Travaux'' III. -

Workers' Alliance Against Forced Labour and Trafficking

165˚W 150˚W 135˚W 120˚W 105˚W 90˚W 75˚W 60˚W 45˚W 30˚W 15˚W 0˚ 15˚E 30˚E 45˚E 60˚E 75˚E 90˚E 105˚E 120˚E 135˚E 150˚E 165˚E Workers' Alliance against Forced Labour and Tracking Chelyuskin Mould Bay Grise Dudas Fiord Severnaya Zemlya 75˚N Arctic Ocean Arctic Ocean 75˚N Resolute Industrialised Countries and Transition Economies Queen Elizabeth Islands Greenland Sea Svalbard Dickson Human tracking is an important issue in industrialised countries (including North Arctic Bay America, Australia, Japan and Western Europe) with 270,000 victims, which means three Novosibirskiye Ostrova Pond LeptevStarorybnoye Sea Inlet quarters of the total number of forced labourers. In transition economies, more than half Novaya Zemlya Yukagir Sachs Harbour Upernavikof the Kujalleo total number of forced labourers - 200,000 persons - has been tracked. Victims are Tiksi Barrow mainly women, often tracked intoGreenland prostitution. Workers are mainly forced to work in agriculture, construction and domestic servitude. Middle East and North Africa Wainwright Hammerfest Ittoqqortoormiit Prudhoe Kaktovik Cape Parry According to the ILO estimate, there are 260,000 people in forced labour in this region, out Bay The “Red Gold, from ction to reality” campaign of the Italian Federation of Agriculture and Siktyakh Baffin Bay Tromso Pevek Cambridge Zapolyarnyy of which 88 percent for labour exploitation. Migrant workers from poor Asian countriesT alnakh Nikel' Khabarovo Dudinka Val'kumey Beaufort Sea Bay Taloyoak Food Workers (FLAI) intervenes directly in tomato production farms in the south of Italy. Severomorsk Lena Tuktoyaktuk Murmansk became victims of unscrupulous recruitment agencies and brokers that promise YeniseyhighN oril'sk Great Bear L. -

Deliverable 1

Lot No. 4 : Project Final Evaluation : « Financial services », Agency for Partnership for Progress – MCA ‐ Morocco Contract No. APP/2012/PP10/QCBS/ME‐16‐lot 4 Deliverable 1: Methodology Report Submitted by : North South Consultants Exchange JUNE 19TH 2013 TABLE OF CONTENTS 1.INTRODUCTION ............................................................................................................................ 1 1.1.CONTEXT ................................................................................................................................................... 1 1.2.OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES PROJECT ..................................................................................... 2 1.3.PURPOSE OF THE FSP FINAL EVALUATION ............................................................................................. 4 2.METHODOLOGY ......................................................................................................................................... 5 2.1. COMPREHENSIVE APPROACH .......................................................................................................... 5 2.2. STAKEHOLDERS .......................................................................................................................... 6 2.2.1. APP ................................................................................................................................................... 6 2.2.2. Supervisory Institution ..................................................................................................... -

Pauvrete, Developpement Humain

ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Arrêté Du Ministre De L'agriculture Et De La Pêche Maritime N° 1721

2524 BULLETIN OFFICIEL N° 6074 -27 ramadan 1433 (16-8-2012) TEXTES PARTICULIERS Arrete du ministre de !'agriculture et de la peche maritime Zidouh, Had Boumoussa et Ouled Nacer. n° 1721-12 du 26 joumada I 1433 (18 avril 2012) ART. 4. - Les caracteristiques du miel d'indication geographique portant reconnaissance de !'indication geographique « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » sont Jes suivantes: « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » et homologation du cahier des charges y afferent. 1. le miel est produit par des abeilles d'ecotype Apis mellifera spp ayant butine sur les associations vegetales naturelles et spontanees des peuplements d'Euphorbe appele LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, scientifiquement Euphorbia resinifern de la region Tadla Azilal ; Vu la loin° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine 2. son odeur est de faible intensite, son arOme et sa saveur et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles uniques sont specifiques a la plante d'euphorbe. II presente une et halieutiques, promulguee par le dahir n° 1-08-56 du sensation d'amertume Iegere en bouche et poivree au niveau de 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; la gorge; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) 3. le miel est de texture Iiquide ou cristallise avec une pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes couleur doree moyennement foncee. Lorsque le miel est distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des cristallis6, ii est 6pais et granuleux avec une coloration plus pale produits agricoles et halieutiques ; et claire. -

Télécharger Le Document

CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté.