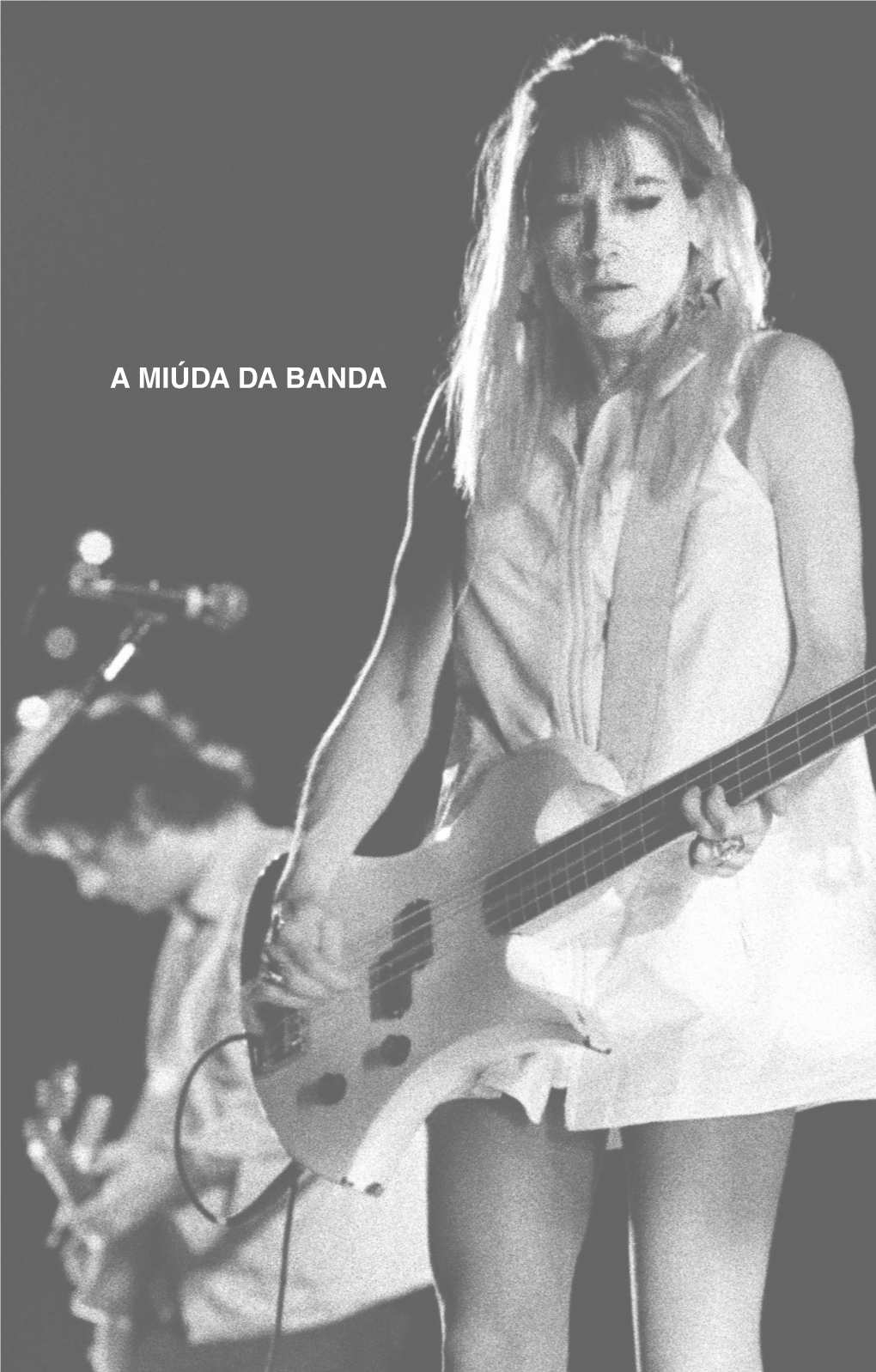

A Miúda Da Banda Kim Gordon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Montana Kaimin, January 27, 1989 Associated Students of the University of Montana

University of Montana ScholarWorks at University of Montana Associated Students of the University of Montana Montana Kaimin, 1898-present (ASUM) 1-27-1989 Montana Kaimin, January 27, 1989 Associated Students of the University of Montana Let us know how access to this document benefits ouy . Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/studentnewspaper Recommended Citation Associated Students of the University of Montana, "Montana Kaimin, January 27, 1989" (1989). Montana Kaimin, 1898-present. 8100. https://scholarworks.umt.edu/studentnewspaper/8100 This Newspaper is brought to you for free and open access by the Associated Students of the University of Montana (ASUM) at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Montana Kaimin, 1898-present by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. MONTANA University of Montana Missoula, Montana Frlday/January 27, 1989 KAIMIN ROTC seeks funding from ASUM By Bob LaCasse Kalmln Reporter Two groups In UM’s ROTC department will seek money from ASUM for the first time in their histories, the military science department chairman said Thursday. Lt. Col. Rodney Smith said that the Associa tion for the United States Army, AUSA, and the Corps of Cadets Just became recognized by ASUM as campus organizations this year but have not requested money from ASUM before. The two groups are seeking funds from ASUM to help with programs that are not fed erally funded, he said. ASUM Business Manager Sonia Hurlbut said she hasn’t' seen their requests yet, but “the philosophical question Is: Why does ASUM have to fund something that’s already funded?” Smith said even though both groups are affili ated with the ROTC, which receives federal funding from the U.S. -

A Diary Manifesto for Oil Painters Amy Wing

RHYTHYM AND THE MONSTROUS: A DIARY MANIFESTO FOR OIL PAINTERS AMY WING-HANN WONG A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS GRADUATE PROGRAM IN VISUAL ARTS YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO MAY 2015 © AMY WONG 2015 ABSTRACT I’M GOING TO TRY DESPARATELY TO FOLLOW OPRAH’S MEDIA TACTIC HERE. INTRO: what I am about to tell you BODY: TELL IT. END: summarize what I just told you. The invisible threads that form identity politics are especially messy today. Through the lens of a transnational/intersectional/feminist sensibility, my thesis paper and body of work weaves influences from both visual and music culture. Socio-political agency is explored through reconfiguration. Both thesis and artwork are informed by the organizational principles of collage logic - specifically through the contrast in texture and rhythm, and employing the notion of the monster as a harmony of incongruence. All in all, this is an account of the struggles of Diaspora Repping and artistic practice, and the dilemma of ensuing ‘rep sweats’. ii ACKNOWLEDGEMENT I would like to express sincere thanks to my power trio thesis committee - Janet Jones, Brandon Vickerd and Suzanne Carte for their incredible insight, feedback and support. I would like to thank all my mentors and colleagues throughout my artistic and academic career. Thank you to my mom Regina, my dad Paul, my sister Polly, my brother Chris. And my fabtabulous BFFs at home and abroad. Together we make up this electric web of equal parts craziness and unconditional love, and without this I would not be able to do what I do. -

Marxman Mary Jane Girls Mary Mary Carolyne Mas

Key - $ = US Number One (1959-date), ✮ UK Million Seller, ➜ Still in Top 75 at this time. A line in red 12 Dec 98 Take Me There (Blackstreet & Mya featuring Mase & Blinky Blink) 7 9 indicates a Number 1, a line in blue indicate a Top 10 hit. 10 Jul 99 Get Ready 32 4 20 Nov 04 Welcome Back/Breathe Stretch Shake 29 2 MARXMAN Total Hits : 8 Total Weeks : 45 Anglo-Irish male rap/vocal/DJ group - Stephen Brown, Hollis Byrne, Oisin Lunny and DJ K One 06 Mar 93 All About Eve 28 4 MASH American male session vocal group - John Bahler, Tom Bahler, Ian Freebairn-Smith and Ron Hicklin 01 May 93 Ship Ahoy 64 1 10 May 80 Theme From M*A*S*H (Suicide Is Painless) 1 12 Total Hits : 2 Total Weeks : 5 Total Hits : 1 Total Weeks : 12 MARY JANE GIRLS American female vocal group, protégées of Rick James, made up of Cheryl Ann Bailey, Candice Ghant, MASH! Joanne McDuffie, Yvette Marine & Kimberley Wuletich although McDuffie was the only singer who Anglo-American male/female vocal group appeared on the records 21 May 94 U Don't Have To Say U Love Me 37 2 21 May 83 Candy Man 60 4 04 Feb 95 Let's Spend The Night Together 66 1 25 Jun 83 All Night Long 13 9 Total Hits : 2 Total Weeks : 3 08 Oct 83 Boys 74 1 18 Feb 95 All Night Long (Remix) 51 1 MASON Dutch male DJ/producer Iason Chronis, born 17/1/80 Total Hits : 4 Total Weeks : 15 27 Jan 07 Perfect (Exceeder) (Mason vs Princess Superstar) 3 16 MARY MARY Total Hits : 1 Total Weeks : 16 American female vocal duo - sisters Erica (born 29/4/72) & Trecina (born 1/5/74) Atkins-Campbell 10 Jun 00 Shackles (Praise You) -

A Bibliography of Poem Publication 1992-2012

BIBLIOGRAPHY OF MARK PIRIE’S POETRY 1992-2014 Compiled by the publisher F W Nielsen Wright and the author Mark Pirie Monograph of Aotearoa Literature No. 80 An archival pdf edition Published by Original Books 1 Woburn Road, Northland Wellington 6012 Aotearoa New Zealand ISBN 978-1-927204-76-4 2014 © copyright 2014 1 CONTENTS PUBLISHER’S INTRODUCTION 3 BIBLIOGRAPHY OF POETRY PUBLICATION 4 SUMMARY 80 POEM PUBLICATION TABLES 81 MOST PUBLISHED POEMS BY MARK PIRIE 88 2 PUBLISHER’S INTRODUCTION Presented here, as recorded by the author Mark Pirie, is a 22- year bibliographical record from age 17 to 40 of his poetry writing and publication 1992-2014 [over 2,000 poem publications in a dozen countries worldwide, with translation into German, Chinese and Croatian]. Mark Pirie says 1992 is the date he started writing serious poetry/verse. The bibliography is chronological and starts in 1995 when his first poems appeared in JAAM (Just Another Art Movement) literary magazine at Victoria University of Wellington. The bibliography includes online publications on websites - all active - at the time of publication. (This area is not comprehensive, as some of the author’s online publications no longer exist online.) The bibliography includes all known periodical, zine, magazine, newspaper, blog and ephemeral publication of his poems internationally. Summary tables follow. Book publication of his poetry is included in a full contents list below each book title. Ebooks (pdfs) are new publications of each poem and have separate ISBNs assigned to them. Additional archived recordings of Mark Pirie’s poems are also in the Aotearoa New Zealand Poetry Sound Archive; only four of these are in New New Zealand Poets in Performance, AUP, 2008. -

Kim Gordon Girl in a Band

Sur ce morceau, l’intensité 2011 : Sonic Youth s’arrête suite à la émotionnelle de la voix séparation des fondateurs du groupe, épousait la musique Kim Gordon et Thurston Moore. d’une manière presque Girl In A Band c’est la voix de la bassiste chamanique, à un degré et chanteuse qui puise d’abord dans que je ne pense pas avoir ses propres racines en Californie, où atteint depuis. Quand ses ancêtres pionnières se sont instal- je chantais « Shaking Hell », lées. De cette adolescence nourrie par j’étais parcourue de frissons, quelques parenthèses exotiques comme dans un état chaotique, Hawaï ou Hong Kong, Kim garde un goût surtout quand la musique se pour l’art. Son chemin croise celui de calmait pour ne plus devenir Dan Graham, Mike Kelley ou du galeriste qu’un grondement sourd Larry Gagosian. Arrivée à New York, pendant les « Shake, shake, sa rencontre avec Thurston Moore se KIM GORDON shake » de la fin. J’avais cristallise dans une musique alternative l’impression que la terre se post-punk, noise et no wave. Enchaînant dérobait sous mes pieds et concerts et albums, Sonic Youth connaît . que je flottais, jusqu’à ce que une audience esthète et internationale. KIM GORDON ma voix s’élance et me porte. Avec la même énergie brute Kim mène J’avais envie d’emmener plusieurs projets de front dont l’éduca- GIRL IN A BAND le public avec moi, ce public tion de sa fille, son deuxième groupe qui voulait croire en moi, Free Kitten, une marque de vêtement TRADUCTION DE SUZY BORELLO en nous, qui étions en train X-Girl. -

Artist Song Weird Al Yankovic My Own Eyes .38 Special Caught up in You .38 Special Hold on Loosely 3 Doors Down Here Without

Artist Song Weird Al Yankovic My Own Eyes .38 Special Caught Up in You .38 Special Hold On Loosely 3 Doors Down Here Without You 3 Doors Down It's Not My Time 3 Doors Down Kryptonite 3 Doors Down When I'm Gone 3 Doors Down When You're Young 30 Seconds to Mars Attack 30 Seconds to Mars Closer to the Edge 30 Seconds to Mars The Kill 30 Seconds to Mars Kings and Queens 30 Seconds to Mars This is War 311 Amber 311 Beautiful Disaster 311 Down 4 Non Blondes What's Up? 5 Seconds of Summer She Looks So Perfect The 88 Sons and Daughters a-ha Take on Me Abnormality Visions AC/DC Back in Black (Live) AC/DC Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Live) AC/DC Fire Your Guns (Live) AC/DC For Those About to Rock (We Salute You) (Live) AC/DC Heatseeker (Live) AC/DC Hell Ain't a Bad Place to Be (Live) AC/DC Hells Bells (Live) AC/DC Highway to Hell (Live) AC/DC The Jack (Live) AC/DC Moneytalks (Live) AC/DC Shoot to Thrill (Live) AC/DC T.N.T. (Live) AC/DC Thunderstruck (Live) AC/DC Whole Lotta Rosie (Live) AC/DC You Shook Me All Night Long (Live) Ace Frehley Outer Space Ace of Base The Sign The Acro-Brats Day Late, Dollar Short The Acro-Brats Hair Trigger Aerosmith Angel Aerosmith Back in the Saddle Aerosmith Crazy Aerosmith Cryin' Aerosmith Dream On (Live) Aerosmith Dude (Looks Like a Lady) Aerosmith Eat the Rich Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing Aerosmith Janie's Got a Gun Aerosmith Legendary Child Aerosmith Livin' On the Edge Aerosmith Love in an Elevator Aerosmith Lover Alot Aerosmith Rag Doll Aerosmith Rats in the Cellar Aerosmith Seasons of Wither Aerosmith Sweet Emotion Aerosmith Toys in the Attic Aerosmith Train Kept A Rollin' Aerosmith Walk This Way AFI Beautiful Thieves AFI End Transmission AFI Girl's Not Grey AFI The Leaving Song, Pt. -

YTAA WUDR 09-10-19 the Mitchells 34 Songs, 2 Hours, 511.9 MB

Page 1 of 2 YTAA WUDR 09-10-19 The Mitchells 34 songs, 2 hours, 511.9 MB Name TimeAlbum Artist 1 Dr. J New WUDR legal ID 0:27 Art Jipson 2 Children 3:59 New Lawns The Mitchells 3 stuck on you 4:31 stuck on you single gretchen's wheel 4 The Reckoning 2:54 The Coming Collapse Foxhall Stacks 5 Outdoor Life 2:22 Thirty Five Years On Woodfield Street The Grief Brothers 6 Gotta Get 3:28 Hoarse True Lies 7 Divorcee 4:43 Divorcee True Lies & Richard Lindgren 8 Aggie 2:12 Takings and Leavings State Drugs 9 Cangrejo 3:07 New Lawns The Mitchells 10 AM I LOSING YOU 2:59 She Loves The Birds EP The Memory Fades 11 Lutheran Heat 1:48 Makes Good Choices The 1984 Draft 12 All of Us 5:23 New Lawns The Mitchells 13 A Lost Week In Bingoland 4:12 Thirty Five Years On Woodfield Street The Grief Brothers 14 Turntable Exiles 4:20 The Coming Collapse Foxhall Stacks 15 Teen Age Riot 6:59 Daydream Nation (Remastered) Sonic Youth 16 Impulse Matrix 3:56 Metaxy HEXADIODE 17 Que No Quede Huella 3:33 Que No Quede Huella b/w Back To You (V… Roka Hueka 18 Two Philosophers 2:52 We Like What You Like Zephyr 19 My Heart 3:26 Siyah Gül Siyah Gül 20 And Such And Such 2:56 Good Fortune MP3 Forty Nineteens, The 21 Slow Retreat Too 3:15 Don't Stop Peanut Butter 22 Original YTAA Show Mission 1:05 YTAA Show Mission Art Jipson 23 Drawing Blood 8:06 In Other Words The Typical Johnsons 24 Tomorrow Away 5:00 Shadows Ghost Town Silence (The Rebel Set) 25 How About That 2:26 Satellites A Voice of Your Own 26 All Even 5:40 Beginning To Unfold Neo American Pioneers 27 Stoned 2:16 Lonely - EP Heavy Hinges 28 Broke 2:10 Paper Trail Amber Hargett 29 Ever Ever Ever 2:57 M Ross Perkins M Ross Perkins 30 (you play your) Games 3:39 Vol 2 Me Time 31 Ladies 4:34 Ladies 7" The New Old-Fashioned 32 Always 3:53 The New Old-Fashioned The New Old-Fashioned 33 Kid 2000 4:36 Smalltown, Midwest, USA The New Old-Fashioned YTAA WUDR 09-10-19 The Mitchells Page 2 of 2 Name TimeAlbum Artist 34 Energy 3:11 From Ohio With Love TINO. -

Sanatci Adin Gore

SANATÇI ADINA GÖRE SIRALI / SORTED BY ARTIST NAME!(K)ARAOKE @ THE WALL 101 Dalmatians!Cruella De Vil 10CC!Dreadlock Holiday 2 fabiola feat. Medusa!New Year's Day 3 Doors Down!Be Like That 3 Doors Down!Here Without You 3 Doors Down!It's Not My Time 3 Doors Down!Kryptonite 3 Doors Down!Loser 3 Doors Down!When I'm Gone 3 Inches Of Blood!Deadly Sinners 30 Seconds To Mars!Attack 30 Seconds To Mars!From Yesterday 30 Seconds to Mars!The kill 3OH!3!Double Vision 4 Non Blondes!What's Up? 50 Cent!In da club 50 Cent feat Justin Timberlake!Ayo Technology A Flock of Seagulls!I Ran (So Far Away) A Perfect Circle!Judith A-ha!Foot Of The Mountain a-ha!Hunting High And Low A-ha!Take On Me A-Ha!The Sun Always Shines on TV A-Teens!Mamma Mia A-Teens!Super Trooper Aaliyah!Try again ABBA!Chiquitita ABBA!Dancing Queen ABBA!Does Your Mother Know? ABBA!Fernando ABBA!Gimme Gimme Gimme ABBA!Honey Honey ABBA!I Do, I Do, I Do, I Do ABBA!I Have A Dream ABBA!Knowing Me, Knowing You ABBA!Mamma Mia ABBA!Money Money Money ABBA!One Of Us 1 SANATÇI ADINA GÖRE SIRALI / SORTED BY ARTIST NAME!(K)ARAOKE @ THE WALL ABBA!Ring Ring ABBA!SOS ABBA!Summer Night City ABBA!Super Trouper ABBA!Take A Chance On Me ABBA!Thank You For The Music ABBA!That's Me ABBA!The Name Of The Game ABBA!The Winner Takes It All ABBA!Voulez Vous ABBA!Waterloo AC/DC !Back in Black (Live) AC/DC !Dirty deeds done dirt cheap (Live) AC/DC !Fire your Guns (Live) AC/DC !For those about to Rock (We salute you) AC/DC !Heatseeker (Live) AC/DC !Hell ain't a bad place to be (Live) AC/DC !Hells Bells (Live) AC/DC !High Voltage (Live) AC/DC !Highway to Hell (Live) AC/DC !Jailbreak (Live) AC/DC !Let there be Rock (Live) AC/DC !Moneytalks (Live) AC/DC !Shoot to Thrill (Live) AC/DC !T.N.T. -

Super Sonic NORTHAMPTON, Mass

Page 1 Monday s s EYE: FASHION: Nike launches Gwyneth, new women’s active kate and lifestyle line, page 4. more turn out for chopard, OBITUARY: Jean-louis Dumas, page 20. dynamic and creative former head FINANCIAL: Rise in consumer spending s of hermès, dies at 72, page 10. spurs interest in retail stocks, page 15. Women’s Wear Daily • The Retailers’ Daily Newspaper • May 3, 2010 • $3.00 WAccessories/Innerwear/LegwearWDMONDAY Super Sonic NORTHAMPTON, Mass. — Almost three decades after the launch of Sonic Youth, Kim Gordon is showing no signs of slowing down. On Friday, the rocker will celebrate the opening of her new art exhibit at New York’s KS Art Gallery, which doubles as the book party for “Performing/Guzzling” (Rizzoli). And that’s in addition to her current show at John McWhinnie @ Glenn Horowitz Bookseller and Art Gallery. WWD took a trip up to Gordon’s Northampton house to discuss art, music and Marc Jacobs. Here, the musician wears A.F. Vandevorst’s silk and viscose dress with Maison Martin Margiela’s silk mesh tights and her own boots from No.6. For more on Gordon, see pages 6 and 7. No Longer in Free Fall: Retail Real Estate Sees Slight Signs of Uptick By Sharon Edelson TheRe aRe flickeRs of hope iN the beleaguered retail real estate industry. Vacancy rates are down in several cities and fewer retailers are asking landlords for rent reductions. in san francisco, leases that were on hold for as long as a year are being dusted off and signed, local brokers said. -

BBC 4 Listings for 12 – 18 November 2011 Page 1 of 3

BBC 4 Listings for 12 – 18 November 2011 Page 1 of 3 SATURDAY 12 NOVEMBER 2011 Nirvana annihilated within a few months as Stalin lurched from crisis to crisis, coming close to a nervous breakdown. SAT 19:00 The Wonder of Weeds (b01224kv) Music and arts magazine programme presented by Tracey Blue Peter gardener Chris Collins celebrates the humble and MacLeod, with items on American rock including: Pearl Jam - Reynolds shows how Stalin learnt to compromise in order to sometimes hated plants we call weeds. He discovers that there is Alive; Belly - Gepetto; Jane's Addiction - Been Caught Stealing; win, listening to his generals and downplaying communist no such thing as a weed, botanically speaking, and that in fact Dinosaur Jr - Get Me; Sonic Youth - Drunken Butterfly; REM - ideology to appeal instead to the Russian people's nationalist what we call a weed has changed again and again over the last Half a World Away; Screaming Trees - Dollar Bill; Sugar - fighting spirit. He also squares up to the terrible moral dilemma three hundred years. Chris uncovers the story of our changing Helpless; Rage Against the Machine - Bullet in the Head; and at the heart of World War Two. Using original telegrams and relationship with weeds - in reality, the story of the battle Smashing Pumpkins - Rhinoceros. official documents, he looks afresh at Winston Churchill's between wilderness and civilisation. He finds out how weeds controversial visit to Moscow in 1942 and re-examines how have been seen as beautiful and useful in the past, and sees how Britain and America were drawn into alliance with Stalin, a their secrets are being unlocked today in order to transform our SAT 02:10 Seven Ages of Rock (b007r4t0) dictator almost as murderous as the Nazi enemy. -

Witchcraft, Demonology and Magic

Witchcraft, Demonology and Magic • Marina Montesano Witchcraft, Demonology and Magic Edited by Marina Montesano Printed Edition of the Special Issue Published in Religions www.mdpi.com/journal/religions Witchcraft, Demonology and Magic Witchcraft, Demonology and Magic Special Issue Editor Marina Montesano MDPI • Basel • Beijing • Wuhan • Barcelona • Belgrade Special Issue Editor Marina Montesano Department of Ancient and Modern Civilizations, Universita` degli Studi di Messina Italy Editorial Office MDPI St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland This is a reprint of articles from the Special Issue published online in the open access journal Religions (ISSN 2077-1444) from 2019 to 2020 (available at: https://www.mdpi.com/journal/religions/special issues/witchcraft). For citation purposes, cite each article independently as indicated on the article page online and as indicated below: LastName, A.A.; LastName, B.B.; LastName, C.C. Article Title. Journal Name Year, Article Number, Page Range. ISBN 978-3-03928-959-2 (Pbk) ISBN 978-3-03928-960-8 (PDF) c 2020 by the authors. Articles in this book are Open Access and distributed under the Creative Commons Attribution (CC BY) license, which allows users to download, copy and build upon published articles, as long as the author and publisher are properly credited, which ensures maximum dissemination and a wider impact of our publications. The book as a whole is distributed by MDPI under the terms and conditions of the Creative Commons license CC BY-NC-ND. Contents About the Special Issue Editor ...................................... vii Marina Montesano Introduction to the Special Issue: Witchcraft, Demonology and Magic Reprinted from: Religions 2020, 11, 187, doi:10.3390/rel11040187 .................. -

Spotlight Is on Wisconsin WASHINGTON (AP) - Sen

S<*oKwships Won by 279 in County SEE STORY BELOW Sunny, Cold THEDMII HOME Mostly sunny and cold today. Red Bank, Freeiiold Fair and cold tonight. Becom- FINAL ing cloudy tomorrow afternoon. I Long Branch 7 (Det*lU on Pi|> 2) Monmouth County9* Home Newspaper tor 89 Years DIAL 741-0010 VOL. 90, NO. 180 Red Bank, N. J., Thursday, March 14, 1968 Ten Cent* Kennedy to Make Decision in Week Spotlight Is on Wisconsin WASHINGTON (AP) - Sen. Robert P, Kennedy has stepped to the brink of presidential candidacy and a key 59 Party Votes at Stake Map New LBJ Strategy aide says he'll make his decision in a week. ,' MILWAUKEE, Wis. (AP) - More than by the withdrawal of Michigan Gov. George WASHINGTON (AP) - President John- micks again." Kennedy huddled with political advisers in New York the scene shifts as the nation's political at- Romhey. son's political advisers, genuinely con- Johnson's advisers definitely do not Wednesday night after saying in Washington he is re- tention turns from the supposed administra- There is no registration of voters by cerned that Sen. Eugene J. McCarthy may share the President's public expression of assessing whether to run against President Johnson. tion stronghold of New Hampshire to Wis- party. Republican and Democratic bal- beat the President in Wisconsin's April 2 indifference to the New Hampshire results. The New York Democrat said the New Hampshire consin, where President Johnson's policies lots are given to each, and there is no presidential primary, are plotting a major "New Hampshire simply isn't something primary results removed "the major .obstacle" to chal- have few all-out supporters among top way for leaders to .enforce party loyalty overhaul in strategy.