La Grande Tourbière De Pontarlier (Doubs)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cr Chaffois 2010 FINAL

Compte rendu 2010 OPERATION DE NETTOYAGE Gouffre 3 Les Loutons CHAFFOIS (Doubs) CONSERVATION DU PATRIMOINE KARSTIQUE EDUCATION A L ‘ENVIRONNEMENT CONCOURS TROPHEE ECO SPORT 2010 Compte-rendu « Opération de nettoyage gouffre Les Loutons 3 » –Chaffois 2010- Doubs Projet initié par : Le Comité Départemental de Spéléologie du Doubs (CDS25) Président Manu RUIZ 9 rue de Dole 25440 Liesle 06.08. 57.69.55 [email protected] Référents opération Jean-Pierre VILLEGAS 7 rue de la plaine 25220 Thise 03.81.61.24.52 [email protected] Agnès BARTH Le Tribillery 25580 Nods 06.13.72.83.70 [email protected] avec le Comité Spéléologique Régional de FRANCHE COMTE (CSR P) Président Benoît DECREUSE 2 rue Champliman 25290 Ornans 03.81.62.12.86 [email protected] Commission régionale environnement : Responsable Pascal REILE [email protected] et en étroite collaboration avec les « COMMISSIONS « ENVIRONNEMENT » et « SCIENTIFIQUE » » de la Fédération Française de Spéléologie Introduction : Notre politique est d’organiser annuellement un nettoyage sur un bassin versant, un canton, dans une commune différente. L’objectif restant le nettoyage effectif d’un site mais surtout la sensibilisation des populations de proximité. La décharge mise à jour en 2009 et l’impossibilité cette année là de réaliser le traçage par le gouffre de Jardelle, nous imposait de renouveler l’opération à Chaffois. Comme l’année écoulée cette opération s’est intégrée dans la politique du développement durable. L’ensemble des comptes-rendus, photos, reportages télés et radios de l’opération 2009 sont toujours disponibles sur les sites web de la ligue spéléologique de Franche Comté et du CDS 25. -

Franche- Comté

G U I D E S E C R E T DE FRANCHE- COMTÉ PAR ANDRÉ DEGON PREMIÈRE ÉDITION RENNES EDITIONS OUEST-FRANCE RUE DU BREIL, 13 2015 GuideSecretFrComte_001A144.indd 3 27/05/2015 10:39 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LÉGENDES, CROYANCES ET SURNATUREL CHAPITRE PREMIER LA TRISTE HISTOIRE DE BERTHE DE JOUX – LA PIERRE DES FOUS – LA VOUIVRE, MI-FEMME, MI-SERPENT – LE MOULIN DE FLORIMONT, LA SORCIÈRE, LE CHAT NOIR ET LES SIX MEUNIERS – LE REVENANT DU LAC DE BONLIEU – LA PLANCHE DES BELLES FILLES – LE SABOT DE FROTEY – LE LAC SAINT-POINT, OU LE VILLAGE ENGLOUTI – TANTE ARIE, UNE MÈRE NOËL EN FRANCHE-COMTÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GuideSecretFrComte_001A144.indd 8 27/05/2015 10:39 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HAUTE-SAÔNE 4 TERR. Vesoul DE BELFORT 5 2 DOUBS Besançon JURA 1 6 Lons-le-Saunier 3 •Lieu cité 7 1 La Cluse-et-Mijoux 5 Frotey-lès-Vesoul •2 Saint-Dizier l’Évêque •6 Malbuisson • et Florimont •7 Moirans-en-Montagne 3 Bonlieu •9 •4 Plancher-les-Mines !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GuideSecretFrComte_001A144.indd 9 27/05/2015 10:39 GUIDE SECRET DE FRANCHE-COMTÉ La triste histoire de Berthe de Joux Le château de Joux se dresse fi èrement au-dessus de la cluse de Pontarlier qui ouvre un passage vers la Suisse. Ses murs ancestraux chargés d’histoire se souviennent de Berthe de Joux. Au haut Moyen Âge, le château Mais à l’appel de l’empereur de Joux était habité par Amaury III Barberousse, accompagné de ses qui régnait sur la région. En hommes en armes, il part avec la 1170, ce jeune seigneur épouse troisième croisade pour libérer une charmante jeune femme Jérusalem, laissant la jeune femme de 17 ans prénommée Berthe. -

Freedom As Marronage

Freedom as Marronage Freedom as Marronage NEIL ROBERTS The University of Chicago Press Chicago and London Neil Roberts is associate professor of Africana studies and a faculty affiliate in political science at Williams College. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 2015 by The University of Chicago All rights reserved. Published 2015. Printed in the United States of America 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 1 2 3 4 5 ISBN- 13: 978- 0- 226- 12746- 0 (cloth) ISBN- 13: 978- 0- 226- 20104- 7 (paper) ISBN- 13: 978- 0- 226- 20118- 4 (e- book) DOI: 10.7208/chicago/9780226201184.001.0001 Jacket illustration: LeRoy Clarke, A Prophetic Flaming Forest, oil on canvas, 2003. Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Roberts, Neil, 1976– author. Freedom as marronage / Neil Roberts. pages ; cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978- 0- 226- 12746- 0 (cloth : alk. paper) — ISBN 978- 0- 226- 20104- 7 (pbk : alk. paper) — ISBN 978- 0- 226- 20118- 4 (e- book) 1. Maroons. 2. Fugitive slaves—Caribbean Area. 3. Liberty. I. Title. F2191.B55R62 2015 323.1196'0729—dc23 2014020609 o This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48– 1992 (Permanence of Paper). For Karima and Kofi Time would pass, old empires would fall and new ones take their place, the relations of countries and the relations of classes had to change, before I discovered that it is not quality of goods and utility which matter, but movement; not where you are or what you have, but where you have come from, where you are going and the rate at which you are getting there. -

Milieux Aquatiques

Service Environnement et Espace Rural Répartition des territoires d'intervention du Pôle Eau - Milieux Aquatiques Ognon Doubs médian LE VERNOY AIBRE LAIRE DAMBENOIS NOMMAY SEMONDANS BETHONCOURT ALLENJOIE DESANDANS RAYNANS GRAND CHARMONT GEMONVAL BROGNARD VIEUX ECHENANS ISSANS ALLONDANS FESCHES LE CHARMONT SAINT CHATEL JULIEN LES DAMPIERRE MARVELISE ARCEY MONTBELIARD MONTBELIARD LES BOIS SAINTE SOCHAUX ETUPES BADEVEL DUNG SUZANNE EXINCOURT SAINTE PRESENTEVILLERS MARIE COURCELLES LES TAILLECOURT BONNAL ONANS MONTBELIARD CUBRIAL BART MONTENOIS ARBOUANS DASLE ABBENANS AUDINCOURT TRESSANDANS ACCOLANS GENEY BRETIGNEY BAVANS CUBRY BOURNOIS FAIMBE CUSE ET DAMPIERRE VOUJEAUCOURT ADRISANS BEUTAL SUR LE LOUGRES NANS ETRAPPE DOUBS ROUGEMONT VALENTIGNEY SELONCOURT VANDONCOURT MONTAGNEY ETOUVANS MEDIERE LONGEVELLE BERCHE SERVIGNEY MANCENANS GONDENANS UZELLE SUR LE LES MOULINS DOUBS SOYE COLOMBIER GOUHELANS FONTENELLE APPENANS LA PRETIERE FONTAINE MATHAY MONTBY BONDEVAL HÉRIMONCOURT GONDENANS ROMAIN SAINT MANDEURE ABBEVILLERS MONDON MONTBY BLUSSANGEAUX MAURICE COLOMBIER THULAY PUESSANS MESLIERES ECOT Moyenne vallée HUANNE-MONTMARTIN POMPIERRE BLUSSANS VILLARS MONTUSSAINT FONTAINE RANG ROCHES LES MESANDANS SUR DOUBS L'ISLE SOUS ECOT LES CLERVAL BOURGUIGNON BLAMONT VIETHOREY SUR LE AVILLEY TROUVANS OLLANS ROGNON SANTOCHE DOUBS SOURANS GLAY du Doubs RILLANS SAINT ECURCEY FLAGEY TALLANS VERGRANNE RIGNEY GEORGES BATTENANS GOUX LES BLARIANS L'HOPITAL ARMONT DANNEMARIE LES MINES DAMBELIN PONT DE AUTECHAUX BLAMONT GERMONDANS SAINT CLERVAL ROIDE LES GLAY CENDREY -

Doubs Schéma Régional Eolien | Liste Des Communes Du Doubs

Schéma Régional Éolienn | Liste des communes du Doubs Schéma Régional Eolien | Liste des communes du Doubs Abbans-Dessous La Bretenière Cussey-sur-Lison Gevresin Mamirolle Pierrefontaine-lès-Blamont Sauvagney Villers-Grélot Abbans-Dessus Bretigney Cussey-sur-l'Ognon Gilley Mancenans Pierrefontaine-les-Varans Scey-Maisières Villers-la-Combe Abbenans Bretigney-Notre-Dame Dambelin Glamondans Mancenans-Lizerne Pirey Séchin Villers-le-Lac Abbévillers Bretonvillers Dambenois Glay Mandeure Placey Seloncourt Villers-Saint-Martin Accolans Brey-et-Maison-du-Bois Dammartin-les-Templiers Glère Marchaux Plaimbois-du-Miroir Semondans Villers-sous-Chalamont Adam-lès-Passavant Brognard Dampierre-les-Bois Gondenans-les-Moulins Marvelise Plaimbois-Vennes Septfontaines Villers-sous-Montrond Adam-lès-Vercel Buffard Dampierre-sur-le-Doubs Gondenans-Montby Mathay Les Plains-et-Grands-Essarts Serre-les-Sapins Voillans Aibre Bugny Dampjoux Gonsans Mazerolles-le-Salin La Planée Servin Voires Aïssey Bulle Damprichard Gouhelans Médière Pointvillers Silley-Amancey Vorges-les-Pins Allenjoie Burgille Dannemarie Goumois Le Mémont Pompierre-sur-Doubs Silley-Bléfond Voujeaucourt Les Alliés Burnevillers Dannemarie-sur-Crète Goux-lès-Dambelin Mercey-le-Grand Pontarlier Sochaux Vuillafans Allondans Busy Dasle Goux-les-Usiers Mérey-sous-Montrond Pont-de-Roide Solemont Vuillecin Amagney By Deluz Goux-sous-Landet Mérey-Vieilley Les Pontets Sombacour Vyt-lès-Belvoir Amancey Byans-sur-Doubs Désandans Grand-Charmont Mésandans Pont-les-Moulins La Sommette Amathay-Vésigneux Cademène -

Nvlles Archives 04.Indd

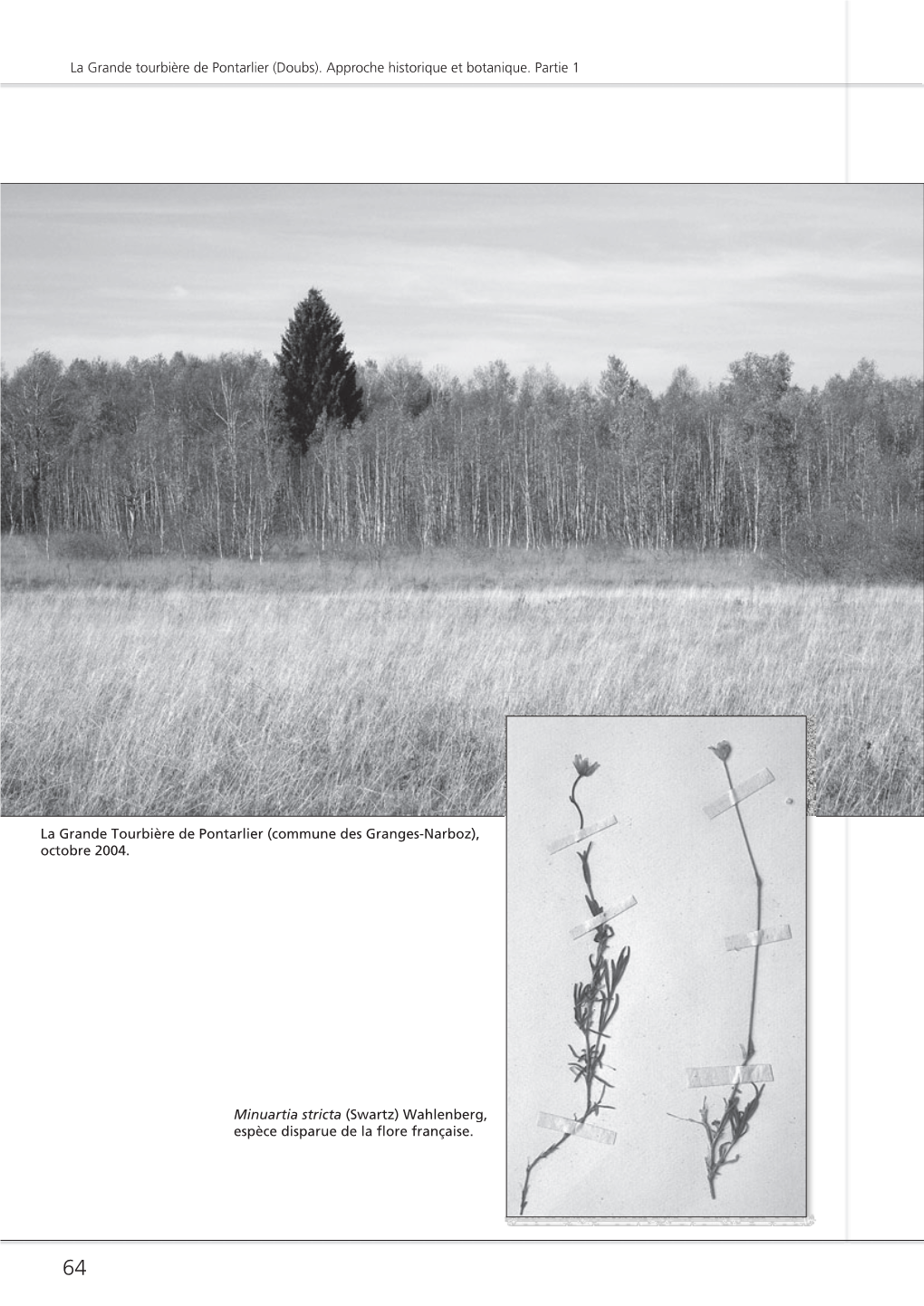

Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 2, 2004 – Société Botanique de Franche-Comté Contributions à la connaissance de la fl ore du massif jurassien et du département de la Haute-Saône Année 2003 par Max André Max André, 30 rue Pergaud, F - 25300 Pontarlier Courriel : [email protected] ● Acorus calamus L. ● Barbarea intermedia Boreau ● Carex disticha Hudson Bords de la Saône à Reije - 70. Pontarlier - 25, au bord de la Vuillecin - 25, le Pont Rouge, 810 m Rocade de contournement ; éga- d’altitude, dans le drain au bord de ● Allium montanum F. W. Schmidt lement Chaffois - 25, lieu - dit le la route. Cette laîche est relative- Découvert pour la première fois Pendu. ment peu commune en altitude. l’année dernière dans le val du Drugeon et retrouvé cette année ● Bertorea incana (L.) DC. ● Catabrosa aquatica (L.) P. de dans plusieurs stations sur la com- En bordure de route, à proximité Beauvois mune de Chaffois - 25, générale- du pont de Rigny - 70. Nouvelle station sur la commune ment sur lapiaz ou sur rebord de Sainte - Colombe - 25, marais au rocheux de doline, en compagnie ● Bidens frondosa L. nord du lieu-dit le Jura ; nouvelle de Poa alpina, Cytisus decumbens, En très forte expansion : Besançon localité également sur la com- Saxifraga tridactylites, Minuartia - 25, Baume-les-Dames - 25, mune des Granges-Narboz - 25, verna, Sedum album, Cerastium Champdivers - 39, Reije - 70, dans l’exutoire de l’étang situé à fontanum subsp. vulgare. Abbaye d’Acey - 70… l’est de la Grande Seigne. ● Centaurea triumfetti subsp. ● Alopecurus myosuroides Hudson ● Butomus umbellatus L. -

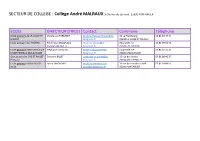

Ecole Directeur

SECTEUR DE COLLEGE : Collège André MALRAUX 3 Chemin du Larmont 25300 PONTARLIER ECOLE DIRECTEUR (TRICE) Contact Commune Téléphone Ecole primaire de LA CLUSE ET Christelle CHARBERET ecole.la-cluse-et-mijoux@ac- 19 Le Frambourg 03 81 69 47 34 MIJOUX besancon.fr 25300 LA CLUSE ET MIJOUX Ecole primaire des FOURGS Frédérique DELAPLACE ecole.les-fourgs@ac- 36 grande rue 03 81 69 52 74 ( sylvain JACQUET) besancon.fr 25300 LES FOURGS Ecole primaire intercommunale Stéphanie VAUCHET ecole.malbuisson@ac- 52 grande rue 03 81 69 37 37 MONTPERREUX MALBUISSON besancon.fr 25160 MALBUISSON Groupe scolaire OYE ET PALLET Sandrine BILLET ecole.oye-et-pallet@ac- 17 rue des écoles 03 81 89 46 27 Primaire besancon.fr 25160 OYE ET PALLET Ecole primaire VERRIERES DE Fanny MAGNENET ecole.les-verrieres-de- 16 rue de Franche Comté 03 81 69 49 55 JOUX [email protected] 25300 PONTARLIER SECTEUR DE COLLEGE : Collège Lucie AUBRAC 2 rue Jules GREVY 25300 DOUBS ECOLE DIRECTEUR Contact Commune Téléphone (TRICE) Ecole élémentaire JOLIOT Pascale LHOMME [email protected] 11 rue de la libération 03 81 39 52 91 CURIE 25300 PONTARLIER Ecole élémentaire Gaston Ludivine GEGOT-SAGET [email protected] 2b rue de l’église 03 81 46 68 31 DUBIEZ 25300 DOUBS Ecole maternelle Gaston Sophie LAMBERT [email protected] 2 rue de l’église 03 81 39 23 02 DUBIEZ 25300 DOUBS Ecole primaire d’ARÇON Stéphanie PICARD [email protected] 3 rue des Tilleuls 03 81 39 60 71 25300 ARÇON Ecole primaire d’ARC SOUS Marie HERSANT [email protected] -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Doubs Conditions De Circulation Dernière Mise À Jour : 2/10/19 7:48

Le réseau MOBIGO dans le Doubs conditions de circulation Dernière mise à jour : 2/10/19 7:48 retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit perturbée pas Choisir dans la TOTAUX 501 - 1 liste 0002RPI01 DOUX VOYAGES RPI Adam les Passavant - Passavant 1 Scolaire 0004RPI01 MOUCHET RPI Appenans - Mancenans 1 Scolaire 0005RPI01H JEANNERET Villers-s/s-Chalamont - Arc-s/s-Montenot 1 Scolaire 0012RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI02 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI03 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0013RPI01 GTV GROSPERRIN TOURISME VOYAGES RPI Berthelange - Corcondray - Corcelles 1 Scolaire 0016RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Bonnevaux - Vaux-et-Chantegrue 1 Scolaire 0018RPI01 MOUCHET RPI Abbenans - Fallon 1 Scolaire 0019RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Longevilles - Rochejean 1 Scolaire 0020RPI01H KEOLIS MONTS JURA RPI Bugny - La-Chaux-de-Gilley 1 Scolaire 0021RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI03 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0022RPI01 MARON RPI Montécheroux - Chamesol 1 Scolaire 0028RPI01 DOUX VOYAGES RPI vandoncourt - Montbouton 1 Scolaire 0031RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine 1 Scolaire 0031RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine -

Vie De La Société

Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 7, 2009 – S.B.F.C., C.B.N.F.C. Inventaire et cartographie de la flore patrimoniale du Bassin Vi du Drugeon (2002-2007) e de la sociét par Julien Guyonneau, Max André et Yorick Ferrez Julien Guyonneau et Yorick Ferrez, Conservatoire botanique national de Franche-Comté, Maison de l'Environnement de Franche-Comté, 7 rue Voirin, F-25000 Besançon. Courriel : [email protected] Max André, 30, rue Pergaud, F-25300 Pontarlier Courriel : [email protected] Résumé – Cet article présente de manière synthétique les résultats et quelques exemples de l’inventaire des espèces patrimoniales du bassin de Drugeon (25). Sur la proposition de la Communauté de com- é munes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, la Société Botanique de Franche-Comté a réalisé les prospections de terrain de 2002 à 2007, permettant de localiser précisément les espèces rares ou pro- tégées sur l’ensemble du site. Les résultats, mis en forme par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, mettent en évidence un patrimoine floristique exceptionnel et inédit. 969 stations de 70 espèces patrimoniales sont identifiées sur une surface cumulée de 294 hectares. Pour certaines espè- ces, liées notamment aux milieux tourbeux, le site présente une responsabilité particulière vis-à-vis de leur conservation. Mots-clés : flore patrimoniale et menacée, Bassin du Drugeon, Doubs. u regard de la bibliographie déjà largement assurée quand la stricta (Sw.) Hiern, taxon malheu- disponible, le bassin du Société botanique de France orga- reusement disparu de la flore fran- A Drugeon apparaît comme nisa, en juillet-août 1869, une ses- çaise. -

Haitian Historical and Cultural Legacy

Haitian Historical and Cultural Legacy A Journey Through Time A Resource Guide for Teachers HABETAC The Haitian Bilingual/ESL Technical Assistance Center HABETAC The Haitian Bilingual/ESL Technical Assistance Center @ Brooklyn College 2900 Bedford Avenue James Hall, Room 3103J Brooklyn, NY 11210 Copyright © 2005 Teachers and educators, please feel free to make copies as needed to use with your students in class. Please contact HABETAC at 718-951-4668 to obtain copies of this publication. Funded by the New York State Education Department Acknowledgments Haitian Historical and Cultural Legacy: A Journey Through Time is for teachers of grades K through 12. The idea of this book was initiated by the Haitian Bilingual/ESL Technical Assistance Center (HABETAC) at City College under the direction of Myriam C. Augustin, the former director of HABETAC. This is the realization of the following team of committed, knowledgeable, and creative writers, researchers, activity developers, artists, and editors: Marie José Bernard, Resource Specialist, HABETAC at City College, New York, NY Menes Dejoie, School Psychologist, CSD 17, Brooklyn, NY Yves Raymond, Bilingual Coordinator, Erasmus Hall High School for Science and Math, Brooklyn, NY Marie Lily Cerat, Writing Specialist, P.S. 181, CSD 17, Brooklyn, NY Christine Etienne, Bilingual Staff Developer, CSD 17, Brooklyn, NY Amidor Almonord, Bilingual Teacher, P.S. 189, CSD 17, Brooklyn, NY Peter Kondrat, Educational Consultant and Freelance Writer, Brooklyn, NY Alix Ambroise, Jr., Social Studies Teacher, P.S. 138, CSD 17, Brooklyn, NY Professor Jean Y. Plaisir, Assistant Professor, Department of Childhood Education, City College of New York, New York, NY Claudette Laurent, Administrative Assistant, HABETAC at City College, New York, NY Christian Lemoine, Graphic Artist, HLH Panoramic, New York, NY. -

Pascal Paoli Et L'insurrection Corse

Lieux d’histoire en France À la découverte de 100 sites mémorables Catherine Damien Éditions OUEST FRANCE Lieuxdhistoire_001A224.indd 1 09/08/2019 12:17 Calais ROYAUME-UNI 15 14 Dunkerque PAS-DE- 16 CALAIS Lille BELGIQUE Helfaut 64 Bouvines 15 10 11 ALLEMAGNE Azincourt Ablain- Méricourt Saint-Nazaire 9 9 Crécy Arras Lewarde 15 NORD Péronne Guise 2 Charleville-Mézières SEINE- 10 LUXEMBOURG MARITIME 3 Sedan 12 Villers-Cotterêts AISNE Rouen 18 ARDENNES 16 Les Andelys Oulches-la- 10 Colleville-sur-Mer 18 10 Vallée-Foulon 10 5 Douaumont Bayeux 5 14 OISE Compiègne 2 Valmy Caen 10 St-Lô 16 Reims Verdun 3 MOSELLE Hunspach MANCHE CALVADOS MEUSE 12 Falaise BAS- YVELINES Paris MARNE 2 5 EURE RHIN 17 18 ORNE SEINE-ET- Vaucouleurs MEURTHE-ET- 18 Strasbourg MARNE Domrémy- MOSELLE Camp de Natzweiler Le Mont- la-Pucelle 18 CÔTES-D'ARMOR Saint-Michel ESSONNE 14 14 FINISTÈRE HAUTE- Orschwiller MAYENNE EURE-ET- MARNE Rennes LOIR Colmar 20 AUBE VOSGES ILLE-ET- 18 HAUT- Fessenheim MORBIHAN Langres VILAINE Orléans LOIRET 5 Vix 16 RHIN 9 2 2 SARTHE 18 Vannes 1 YONNE HAUTE- Carnac Blois Chambord Gavrinis LOIRE- Angers SAÔNE 19 20 6 6 6 Alésia TERRITOIRE- ATLANTIQUE 1 4 LOIR- DE-BELFORT Belle-Île-en-Mer Le Palais Langeais ET-CHER Vézelay Nantes MAINE- Fontevraud- Amboise CHER 10 l’Abbaye 1 Tours ET-LOIRE Candes-St-Martin 18 NIÈVRE CÔTE - D'OR DOUBS 20 13 7 INDRE-ET- 6 18 Chinon LOIRE Valençay 4 5 4 DEUX- JURA La Cluse-et-Mijoux Saint-Étienne-du-Bois Les Lucs- SÈVRES sur-Boulogne VIENNE SAÔNE-ET- LOIRE 9 Poitiers SUISSE VENDÉE 1 INDRE Cluny 19 Fort-de-France Ligugé -

Rapport Annuel

RAPPORT 2017 ANNUEL Etablissement public en charge de la prévention et de la valorisation des déchets ménagers du Haut-Doubs Osons ! Depuis plusieurs années, Préval est engagé dans un projet politique ambitieux en matière de réduction et de valorisation de la production des déchets ménagers. Les résultats sont au rendez- vous et les performances ne sont plus à démontrer. ÉDITO En 2017, de nombreuses actions ont été engagées dans le cadre du contrat d’objectifs « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » permettant encore de renforcer nos performances environnementales. Au niveau de la valorisation matière de nouvelles filières ont été mises en place avec comme conséquence la progression de la part des déchets transformés en ressources. La valorisation organique n’est pas en reste, le compost produit est certifié depuis cette année comme matière fertilisante et support de culture utilisable en agriculture biologique. Quant à la valorisation énergétique, elle poursuit son développement avec l’extension du réseau de chauffage sur la ville de Pontarlier. Cela inscrit durablement le territoire dans la transition énergétique. En 2017, seulement 5 % des déchets de notre territoire ne sont pas valorisés. Des marges de progrès existent, des points de valorisation sont encore à gagner si tous ensemble nous poursuivons les efforts. Notre ambition nous pousse à aller encore plus loin …et notre cap s’articule autour de 5 enjeux majeurs qui se réaffirment aujourd’hui : - Accentuer encore les actions en matière de réduction des déchets et de réemploi des objets, - Penser ressources pour tendre vers le 100 % valorisation, - S’inscrire plus encore dans la transition énergétique dans une logique d’innovation et de complémentarité, - Territorialiser l’action et développer des partenariats locaux afin de favoriser l’économie circulaire, - Et enfin, poursuivre l’action dans des objectifs d’excellence opérationnelle tout en maîtrisant les coûts.