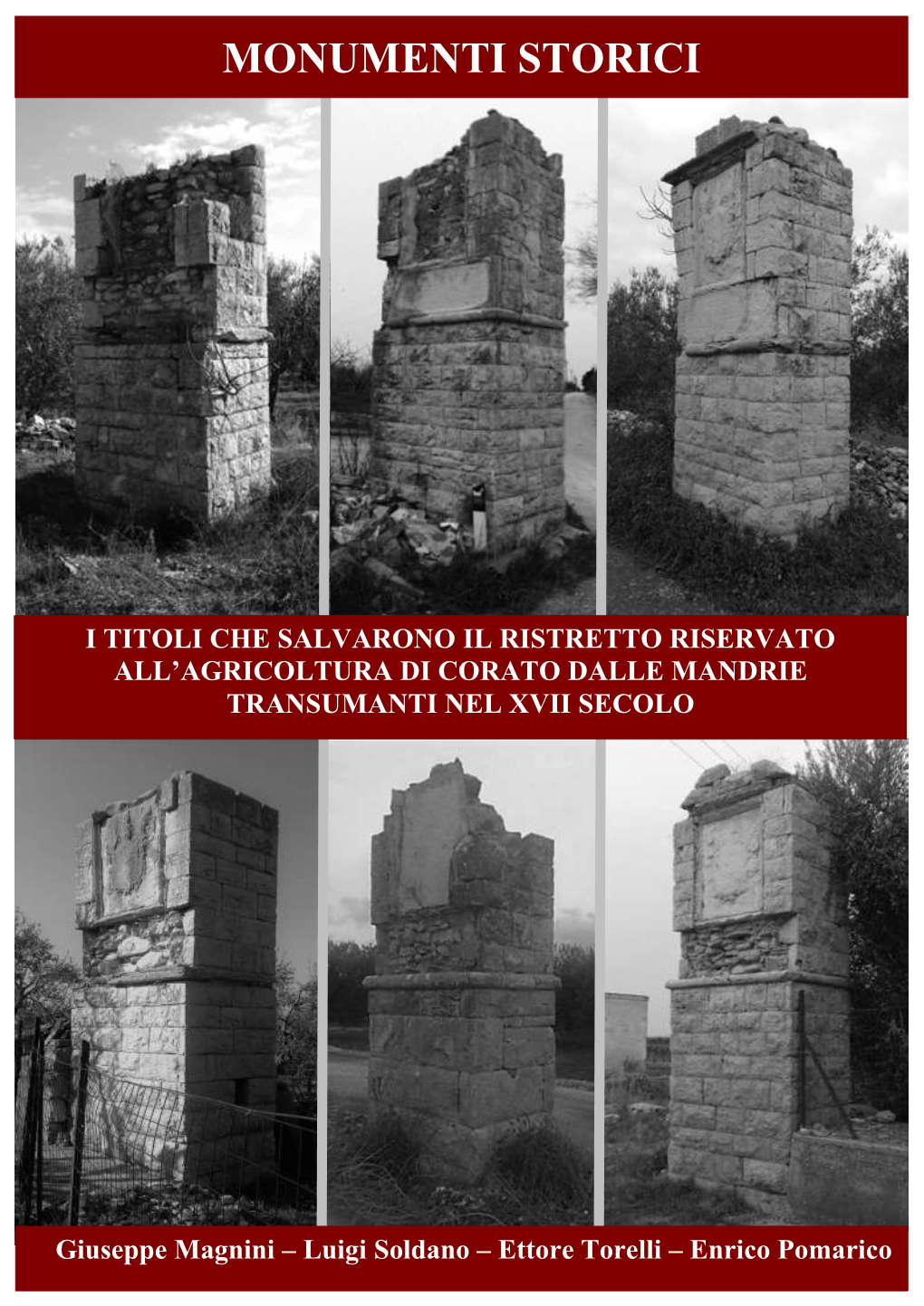

Monumenti Storici

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Dei Candidati Per L'elezione Diretta Alla Carica Di Sindaco E Di N

Comune di Conversano (Ba) - Protocollo n° c_c975-0028880 del 08-09-2020 / arrivo COMUNE DI CONVERSANO ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 (articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio1960, n. 570) CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 1) MATTEO SALZO 2) GIUSEPPE LOVASCIO 3) MATARRESE GIANVITO 4) MICHELE LESTINGI 5) VALERIO CONTE 6) PASQUALE ANTONIO MARIO LOIACONO nato a Bari (BA) il 01-04-1959 nato a Bari il 20-06-1963 nato a Conversano il 14-06-1966 nato a Conversano il 30-08-1966 nato a Torino il 03-11-1971 nato a Monopoli il 04-12-1962 LISTE COLLEGATE LISTE COLLEGATE LISTE COLLEGATE LISTA COLLEGATA LISTA COLLEGATA LISTE COLLEGATE Lista N. 1 Lista N. 2 Lista N. 3 Lista N. 4 Lista N. 5 Lista N. 6 Lista N. 7 Lista N. 8 Lista N. 9 Lista N. 10 Lista N. 11 Lista N. 12 Lista N. 13 Lista N. 14 Lista N. 15 Lista N. 16 Lista N. 17 Lista N. 18 Lista N. 19 Lista N. 20 Lista N. 21 Lista N. 22 Lista N. 23 Lista N. 24 ANGELO COLAPRICO FLAVIANO MOTTOLA LINO GAGLIARDI MIRCO FANIZZI CATERINA SPORTELLI detta KATIA LORENZO ABBRUZZI FRANCESCO COLIBONO ANTONELLA ANGIULLI FONTE DI PALMA detta FLORINDA LUIGI BELLACOSA ANDREA COLAPINTO AMEDEO CREATORE ANNA COSIMA -

Alla Scoperta Di Noci

ALLA SCOPERTA DI NOCI Sq. Cigni Noci 2 Reparto Isola da Sogno Brownsea La leggenda di Noci La leggenda narra che il cavaliere Filippo d’Angiò trovandosi in un bosco fu sorpreso dalla pioggia e si riparò sotto un noce. Durante questo temporale violento promise alla madonna che, se fosse sopravvissuto a quel temporale, avrebbe costruito una piccola chiesetta e cosi fu. Il territorio e le sue caratteristiche Noci si trova a metà strada tra Bari e Taranto, su una collina delle Murge a 420 metri s.l.m. L'altezza di tutto il territorio nocese, che ha una superficie di 148,82 km², varia dai 331 metri s.l.m, nella parte nord-ovest, ai 470 metri di Monte Carello, nella parte nord-orientale. Il patrimonio boschivo è indubbiamente uno degli elementi naturalistici più caratterizzanti. Il fragno (Quercus trojana) ha rappresentato l'unica ed immediata risorsa ambientale dei primi coloni; oggi i boschi, un tempo largamente diffusi nel territorio e abbattuti in larga misura tra XVII e XVIII sec., occupano circa il 20% dell'intero territorio comunale e sono costituiti per il 90% da fragno. Il territorio comunale confina a nord con il comune di Putignano, a nord est con il comune di Castellana Grotte, a ovest con il comune di Gioia del Colle, a sud con il comune di Mottola (TA) e a est con il comune di Alberobello. La legge regionale n. 19 del 24 luglio 1997 individuò quale "area naturale protetta e avente interesse naturalistico", nonché "ambientale e paesaggistico" la zona di Barsento nella quale venne inclusa Noci. -

Acquaviva Delle Fonti Turi Valenzano Adelfia Conversano Conversano Corato Alberobello Altamura Binetto Bitetto Bitonto Bitritto

Molfetta Conversano BARI Corato Modugno Triggiano Mola di Bari Bitonto Noicattaro Bitetto Bitritto Capurso Polignano a Mare Palo del Colle Valenzano Cellamare Adelfia Rutigliano Binetto Conversano Sannicandro Monopoli di Bari Toritto Casamassima Turi Castellana Grotte Acquaviva delle Fonti Sammichele di Bari Altamura Putignano Alberobello Gravina in Puglia Locorotondo Gioia del Colle Noci Santeramo in Colle AGOSTO dal 14 Agosto 14/8 29/8 Serena branquartet Bitonto This is not a place for art - teatro e arte contemporanea Corato al 4 Ottobre 16/8 29/8 11/9 Spettacolo pirotecnico Locorotondo Lo cunto de li Cunti Modugno Malo et Malo - Amleto Bitetto 16/8 30/8 12/9 Boccasile e Maretti Show Sammichele di Bari Escort per caso con pupetta e le battagliere Palo del colle Tribute Show da Sinatra a Pavarotti Bitetto 17/8 30/8 12/9 Gianni Ippolito in Qui Pro Quo Corato Umberto Smaila Putignano Cover band dei Pooh Mola di Bari 17/8 30/8 12/9 Modando di Michele Errico Grumo Appula Stefania Di Pierro canta l’amore Sannicandro di Bari Festival Musicale S.O.S.2 Triggiano 17/8 31/8 13/9 Boccasile e Maretti Show Toritto Non dico bugie con Nicola Pignataro Bitetto I bambini di Vasco Toritto 17/8 13/9 SETTEMBRE Orchestra Dotti Valenzano Resto Zero Valenzano 3/9 18/8 14/9 Il cotto e il crudo con E. Solfrizzi e A. Stornaiolo Bitonto Il sindaco sono io con Gianni Colaiemma Noci Stefania Di Pierro Connection Italia-Brasil Bitritto 4/9 19/8 16/9 Na scernata terciute Cabaret Casamassima Miss Italia - La storia da Modugno a Mirigliani Cellamare Filarmonica di Bacau -

Apulia a Journey Across All Seasons

Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Information Memorandum 2017

INFORMATION MEMORANDUM 2017 Casello Ferroviario, Grumo Appula (BA) - PUGLIA CAMMINI E PERCORSI INFORMATION MEMORANDUM – Casello Ferroviario – Grumo Appula (BA) PUGLIA Indice Premessa pag. 4 1. Indicazioni progettuali 1.1 Principi generali pag. 7 1.2 Nuove funzioni pag. 9 1.3 Modalità di intervento pag. 11 1.4 Valorizzazione dell’immobile pag. 14 2. Ambito di intervento 2.1 Tracciati di riferimento pag. 17 3. Inquadramento territoriale 3.1 Contesto geografico pag. 20 3.2 Sistema infrastrutturale e logistico pag. 22 3.3 Attrattività turistico-culturali ed emergenze ambientali pag. 23 2 CAMMINI E PERCORSI INFORMATION MEMORANDUM – Casello Ferroviario – Grumo Appula (BA) PUGLIA Indice 4. Immobile 4.1 Localizzazione pag. 26 4.2 Inquadramento tecnico-amministrativo pag. 27 4.3 Caratteristiche fisiche pag. 28 4.4 Qualità architettonica e paesaggistica pag. 29 4.5 Rilevanza storico-artistica pag. 30 4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica pag. 31 4.7 Disciplina urbanistica e attuativa pag. 34 5. Iter di valorizzazione e strumenti 5.1 Trasformazione pag. 36 5.2 Strumenti di valorizzazione pag. 37 5.3 Percorso amministrativo pag. 38 5.4 Cooperazione e partenariato a supporto del progetto pag. 39 Appendice pag. 40 3 CAMMINI E PERCORSI INFORMATION MEMORANDUM – Casello Ferroviario – Grumo Appula (BA) PUGLIA PREMESSA Il progetto CAMMINI E PERCORSI si colloca nella più ampia e già consolidata iniziativa di valorizzazione Valore Paese - DIMORE promossa a partire dal 2013 dall’Agenzia del Demanio, in linea con la programmazione comunitaria 2014-2020, in collaborazione con Invitalia e ANCI - FPC con la partecipazione del MiBACT, MiSE, Ministero della Difesa, CDP, Istituto per il Credito Sportivo, Confindustria, AICA, ANCE, Assoimmobiliare e altri soggetti pubblici e privati interessati, che mira alla valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti puntando al recupero e riuso dei beni a fini turistico – culturali. -

Protocollo Di Lavoro Unita' Speciali Continuita' Assistenziale Covid

PROTOCOLLO DI LAVORO UNITA’ SPECIALI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE COVID -19 L’organizzazione delle USCA nella ASL Bari si rifà a quanto previsto nei criteri generali di istituzione delle USCA pubblicato su BURP n. 38 del 19/03/2020: - Le USCA, ai sensi dell’art. 8 decreto legge N°14 del 9 marzo 2020 e, al fine di consentire ai Medici di Medicina Generale (MMG) o ai Pediatri di Libera Scelta (PLS) o al Medico di Continuità Assistenziale (MCA) di garantire l’attività assistenziale ordinaria, gestiscono a domicilio i pazienti affetti da COVID 19 o con sintomatologia sospetta per COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. - Le USCA dal punto di vista amministrativo e sanitario sono sotto la responsabilità del Distretto di competenza. - In ogni ASL si istituisce un USCA ogni 50.000 abitanti organizzata per ambito territoriale di competenza. - Le USCA effettuano l’assistenza a favore di pazienti affetti da sintomatologia riferibile a COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, sulla base della valutazione clinica fatta dal soggetto che ha effettuato la presa in carico (MMG, PLS, MCA) COMPITI DELL’AZIENDA - L’azienda attiva un’USCA ogni 50.000 abitanti (popolazione assistita ASL BARI 1.252.004), per un totale di 250 medici, nella quale svolgono attività 2 medici per turno dalle ore 8 alle 20, sette giorni su sette. - Il numero delle USCA per la Asl Bari, sarà tuttavia dimensionato in relazione al numero di Medici reclutati dagli specifici bandi pubblicati. - Il Distretti provvedono ad organizzare la turnazione dei medici utilizzando -

Acquaviva Delle Fonti Via Privata T. Francavilla, 4 70021 Acquaviva Delle Fonti Ba 0805767366 Adelfia Piazza Galtieri, 41-43

BARI CENTRI ELABORAZIONE ACQUAVIVA DELLE FONTI VIA PRIVATA T. FRANCAVILLA, 4 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 0805767366 ADELFIA PIAZZA GALTIERI, 41-43 70010 ADELFIA BA 0805767392 ALBEROBELLO PIAZZA ROMA, 16/A 70011 ALBEROBELLO BA 0804322743 ALTAMURA VIA M. CONTINISIO, 9 70022 ALTAMURA BA 0805767363 BARI CARBONARA VIA P. VERRI, 5-5/A 70131 BARI BA 0805767356 BARI POGGIOFRANCO VIA V. DI CAGNO, 32 70124 BARI BA 0805648532 BARI JAPIGIA VIA NATALE LOIACONO, 20/B 70126 BARI BA 0805767533 BARI LIBERTA' VIA E. FIERAMOSCA, 75 70123 BARI BA 0805794296 BARI MADONNELLA VIA VOLPE, 4 70121 BARI BA 0805767695 BARI SAN PAOLO VIA LOMBARDIA, 43-47 70132 BARI BA 0805767352 BARI SANTA RITA VIA R. DI CILLO, 6/E 70131 BARI BA 0805657446 BARI S. SPIRITO VIA NAPOLI, 21/F 70127 BARI BA 0805767357 BITETTO VIA VESCOVADO, 9 70020 BITETTO BA 0805767384 BITONTO VIA N. FORNELLI, 43 70032 BITONTO BA 0805767365 BITRITTO LARGO ODEGITRIA, 9-10 70020 BITRITTO BA 0805767382 CAPURSO VIA ROMA, 33 70010 CAPURSO BA 0805767386 CASAMASSIMA VIA DANTE, 14 70010 CASAMASSIMA BA 0805767372 CASSANO DELLE MURGE VIA DEI MILLE, 7-9 70020 CASSANO DELLE MURGE BA 0805767367 CASTELLANA GROTTE VIA F. CORRIDONI, 15 70013 CASTELLANA GROTTE BA 0805767394 CELLAMARE CORSO ROMA, 45 70010 CELLAMARE BA 0805767393 CONVERSANO VIA G. MAZZINI, 30 70014 CONVERSANO BA 0805767383 CORATO VIA CANOVA, 6 70033 CORATO BA 0805767361 GIOIA DEL COLLE VIA DANTE ALIGHIERI, 30-32 70023 GIOIA DEL COLLE BA 0805767370 GIOVINAZZO VIA G. VERNICE, 35 70054 GIOVINAZZO BA 0805767350 GRAVINA IN PUGLIA VIA MATTEOTTI, 29 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA 0805767362 GRUMO APPULA VIA CAPOSTRADA, 15 70025 GRUMO APPULA BA 0805767374 LOCOROTONDO VIA ABRUZZO, 4/6 70010 LOCOROTONDO BA 0805767387 MODUGNO VICO ALBEROTANZA, 8 70026 MODUGNO BA 0805767368 MOLA DI BARI VIA LUNGARO PORTO, 8 70042 MOLA DI BARI BA 0805767378 MOLFETTA VIA ORSINI, 5 70056 MOLFETTA BA 0805767354 MONOPOLI VIA VITT. -

European Commission

C 356/10 EN Offi cial Jour nal of the European Union 21.10.2019 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2019/C 356/09) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months from the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE’ EU No: PDO-IT-02384 — 29.12.2017 PDO ( X ) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ 2. Member State or Third Country Italy 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ is a fresh stretched-curd cheese made with whole cow’s milk only and a whey starter culture. It is characterised by: a) The following chemical composition (values for fresh cheese): lactose ≤ 0,6 %, lactic acid ≥ 0,20 %, moisture 58-65 %, fat 15-21 % on a wet basis. b) A taste reminiscent of slightly soured milk, with a pleasant after-taste of fermentation or sour whey (stronger in freshly made cheese) and a sour milky aroma, sometimes accompanied by a slight hint of butter. c) The absence of preservatives, additives and processing aids. ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ has a smooth or slightly fibrous surface. -

Comune Di NOCI REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA

Comune di NOCI Provincia di BARI REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI MASCHILI CONSULTAZIONI REFERENDARIE E REGIONALI 2O2O ELENCO dei nominativi che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18" anno di eta' llpresente elenco allegato alverbale n. '17 in data 07 AGOSTO 2020 comprende n. 28 nominativi Contro I'inclusione o l'esclusione dal prresente elenco e' ammesso ricorso da parte di chiunque alla Commissione elettorale circondariale. Comune di NOCI 0710812020 pag.2 ELENCO MASCHILE DEI NON DICIOTTENNIALLA DATA DEL2OIO}I2O2O 1) N.ro di lista generale/N.ro sezione/N.ro di lista sezionale 2) Cognome e Nome 3) Luogo e data di nascita 4) Abitazione 11688t1t652 BIANCO CLAUDIO PUîTGNANO (BA) 24t10/2002 11694t1t653 D'ONGHIA DIEGO MONOPOLI (BA) 07 t10t2002 11697t1t654 DE MARINIS.DE MARINIS GIANPAOLO PUTIGNANO (BA) 17 t12t2OO2 11728t1t658 ROTOLO MAX JIMMY JOHN ESCH SUR ALZETTE (LUSSEMBURcO\ 15t11t2002 11708t2/527 LAERA ANTONELLO PUTTGNANO (BA) 01 t1 1 t2002 11687t3t467 AMATULLIMARIO BRAINE L'ALLEUD (BELG|O) 27 tO9t2OO2 11713t3t468 LOCOROTONDO GREGORI TRIGGIANO (BA) 18t12t200t2 11733t3t470 TRIA ANTONIO PUTTGNANO (BA) 16t1 1 t2002 11721t4t485 NOTARNICOLA SERGIO CoNVERSANO (BA) 27 t10t2002 11723t4t486 PALATTELLA LUNZIO ALAIN DONATO MARCHE EN FAMENNE (BELG|O) O5t12t2OO2 11734t4t487 VELI GERI PUTIGNANO (BA) 09t1 I t200ra 11710t5t566 LAERA NICO LUSSEMBURGO (LUSSEMBURcO\ 27 | I 1 t2OO2 11717t5t567 MAMGLINO CLAUDIO MONOPOLI (BA) 18t12t2002 11720t6t472 NOTARNICOLA -

Wastewater Reuse in Apulia: Between Dream and Reality Antonio Lopez Water Research Institute

Engineering Conferences International ECI Digital Archives Wastewater and Biosolids Treatment and Reuse: Proceedings Bridging Modeling and Experimental Studies Spring 6-13-2014 Wastewater reuse in Apulia: between dream and reality Antonio Lopez Water Research Institute Follow this and additional works at: http://dc.engconfintl.org/wbtr_i Part of the Environmental Engineering Commons Recommended Citation Antonio Lopez, "Wastewater reuse in Apulia: between dream and reality" in "Wastewater and Biosolids Treatment and Reuse: Bridging Modeling and Experimental Studies", Dr. Domenico Santoro, Trojan Technologies and Western University Eds, ECI Symposium Series, (2014). http://dc.engconfintl.org/wbtr_i/42 This Conference Proceeding is brought to you for free and open access by the Proceedings at ECI Digital Archives. It has been accepted for inclusion in Wastewater and Biosolids Treatment and Reuse: Bridging Modeling and Experimental Studies by an authorized administrator of ECI Digital Archives. For more information, please contact [email protected]. M Istituto di Ricerca Sulle Acque I (Water Research Institute) L A N O Consiglio Nazionale delle Ricerche (National Research Council) R Agricultural wastewater reuse in O Apulia: between Dream and Reality M A Antonio Lopez ECI – WBTR B 13 June 2014 A Otranto - Italy R I PRELIMNAY STATEMENT: From a technical stand point wastewater reuse is not a challenge anymore Singapore: NEWater Project - Bottled Reverse Osmosis Drinking Water from blended MWW (since 2001) Water Reuse Main Drivers and Trends -

Preferenze Infanzia GAE.Xlsx

Preferenze infanzia GAE.xlsx Cognome MESAGNA LA FORTEZZA LOPARCO PISICCHIO CISTULLI FERRANTE MINERVINI ZAGARIELLO MASSIMINO PERRUCCI FERRANTE BUONAMASSA FIORE MERCURIO SCAGLIONE SCAVO SALVEMINI TOTA DORONZO Nome GRAZIA MICHELINA ANTONELLA VINCENZA PALMA PAOLA MARIA MARIA ANGELA MARIA ROSA MARTA GRAZIA ANNAMARIA MARIA ANTONIA PATRIZIA IRENE LOREDANA RAFFAELLA Data di nascita 07/03/1957 06/10/1972 21/10/1974 05/10/1974 10/03/1971 05/06/1978 12/06/1979 29/07/1970 02/01/1973 22/11/1980 26/05/1968 07/12/1972 01/01/1976 13/02/1973 26/08/1979 30/12/1960 01/06/1964 18/09/1976 17/06/1977 GRAVINA IN Luogo di nascita BITETTO RUVO DI PUGLIA COMO SOAVE (VR) TURI BISCEGLIE BISCEGLIE ALTAMURA BISCEGLIE FASANO TRANI BARLETTA BARI TRANI BARI MOLFETTA ANDRIA BARLETTA PUGLIA Ordine di scuola INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA INFANZIA Tipo di posto COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE Punteggio in 220 225 228 219 227 223 226 226 225 L.68/99 223 224 222 221 219 219 221 228 223 graduatoria Posizione in 103 94 86 106 88 97 90 92 93 376 98 95 100 101 107 104 102 87 99 graduatoria ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA ACCETTA BAAA86800 BAAA829007 BAAA829007 BAAA86800T BAAA86800T BAAA80600E BAAA85500Q BAAA86800T BAAA88900V BAAA16700X 1 BAAA837006 BAAA85500Q BAAA85500Q BAAA86800T I.C. BAAA829007 I.C. -

Elenco Imprese Richiedenti L'iscrizione

PREFETTURA DI BARI Legenda settori ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 29, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2014 n. 90, conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 114 0 ELENCO IMPRESE RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE DATA DI PRESENTAZIONE SEDE SECONDARIA CON RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE INDIRIZZO SEDE LEGALE RAPPRESENTANZA STABILE IN CODICE FISCALE/PARTITA IVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DELL'ISTANZA /RICHIESTA Stato istruttoria ITALIA RINNOVO 2D DI DEFLORIO VITO E C. SAS NOICATTARO Viale Cimitero n. 2 - 06613760724 X X 18/06/2020 in istruttoria A.R.C. COSTRUZIONI SRL BITONTO-PALOMBAIO Via IV Noeìvembre n.3 - 05587570721 X X 04/08/2020 in istruttoria AICOM SRL MONOPOLI Via Clemente Cancelli n. 11/A - 07937770720 X X 04/04/2019 in istruttoria ALA SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.C. A R.L. BARI Via Bitritto n.130 - 05819930727 X 17/02/2020 in istruttoria ALEANDRI S.P.A. BARI Corso V. Emanuele n.52 - 04738280728 X X X 19/09/2014 in istruttoria APA COSTRUZIONI SRL CASSANO MURGE Via Colamonico n. 28 - 07831760728 x x x x 19/10/2018 in istruttoria APULIA S.R.L. GRAVINA IN PUGLIA Via G. Matteotti n. 2 - 05937430725 X X X X 08/02/2017 in istruttoria ARCOTRANS SRL MODUGNO Via Delle Mimose n. 5 - 04527030722 X X 21/03/2019 in istruttoria ARKE' SRL ALTAMURA Via dell'Asfodelo - 07116580726 x x 20/10/2017 in istruttoria AT LOGISTICA E SPEDIZIONI SRL CORATO Via MODIGLIANI n.