Les Monastères De Souvigny (Allier) Et D'abdinghof (Westphalie). Une

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Concession Miniere De Noyant (Allier) Inventaire Des Anciens Ouvrages Miniers

Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur **> & ^ -»* CONCESSION MINIERE DE NOYANT (ALLIER) INVENTAIRE DES ANCIENS OUVRAGES MINIERS N° Rapport R38179 Date Décembre 1994 N° Fiche Prgamme 94 A 103 SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL AUVERGNE 222-224, Bd Gustave Flaubert 63000 CLERMONT FERRAND BRGM Tél. 73 28 63 70 - Fax. 73 28 63 73 lfNTBiP«ISI AU SIRVIC1 Dl 1A TIRRt Étude réalisée dans le cadre des actions de Service public du BRGM CONCESSION MINIERE DE NO YANT (ALLIER) - Inventaire des anciens ouvrages miniers RESUME L'inventaire des anciens ouvrages miniers des anciennes concessions de Fins et de Noyant a été réalisé suite à l'effondrement, le 15 avril 1994, d'une dalle obstruant un puits. Cet inventaire fait ressortir l'existence de : -^ 11 puits ouverts sans protection efficace ; •^ 6 puits obstrués par une dalle visible ; -> Une quarantaine d'autres ouvrages, comblés ou non retrouvés sur le terrain. ^ Rapport IJRGM n° R 38179 2 CONCESSION MINIERE DE NOYANT (ALLIER) - Inventaire des anciens ouvrages miniers SOMMAIRE Pages 1. PRESENTATION DU SITE 4 2. HISTORIQUE 5 3. EXPLOITATION 7 4. ETAT DES LIEUX 8 4.1. Concession de Noyant 8 4.2. Concession de Fins 12 4.3. Nord-Est de la concession de Noyant 16 4.4. Autres sites 17 5. TRAVAUX A ENTREPRENDRE 19 Rapport HRGMn°R 38179 3 CONCESSION MINIERE DE NOYANT (ALLIER) - Inventaire des anciens ouvrages miniers 1. PRESENTATION DU SITE Nom : NOYANT Superficie : 12,3 Km2 en 1837 ( 171 km2 à l'origine, puis 112 km2 en 1803) Département: : ALLIER Cantons : SOUVIGNY, LE MONTET Communes : NOYANT d'ALLIER CHATILLON MEILLERS Substances : HOUILLE Ancien titulaire : S.C. -

Dechets Menagers – Structuration Intercommunale

DECHETS MENAGERS – STRUCTURATION INTERCOMMUNALE Cette carte concerne les 320 communes du département de l’Allier et 8 communes des départements voisins mentionnées également dans le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Allier approuvé par Arrêté Préfectoral n°2786 du 17 juillet 2004. Seules 4 communes n’adhèrent pas à une structure intercommunale. Dernière mise à jour : avril 2008 – Source : DDAF03 – Service Ingénierie Eau et Appui Territorial STRUCTURATION INTER-COMMUNALE RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS Com. de c. CHATEAU- LAMENAY- SUR-ALLIER du Bocage Sud SUR-LOIRE AMAZY Com. LE VEURDRE AZY-LE-VIF Com. de c. NEURE LURCY-LEVIS d'agglo. de Moulins en Bocage Bourbonnais Com. de c. VALIGNY GANNAY- AINAY-LE POUZY- SAINT- ARQUIAN SUR-LOIRE du Pays de Chevagne -CHATEAU MESANGY LEOPARDIN -D'AUGY LIMOISE ISLE-ET- AUROUER SAINT- ARCAY BARDAIS AUBIGNY VILLENEUVE- ENNEMOND COULEUVRE SUR-ALLIER SAINT-MARTIN SAINT- -DES-LAIS BONNET- LA CHAPELLE PARAY-LE -AUX-CHASSES LETELON TRONCAIS -FRESIL BRAIZE BAGNEUX FRANCHESSE COUZON GARNAT-SUR TREVOL URCAY -ENGIEVRE SAINT-PLAISIR GENNETINES CERILLY AGONGES CHEZY Com. de c. VITRAY MONTILLY CHEVAGNES BOULLERET du Val de Besbre AVERMES MEAULNE THENEUILLE BEAULON LE BRETHON BOURBON- L'ARCHAMBAULT SAINT-MENOUX MARIGNY LUSIGNY ARGENT-SUR-SAULDRE NEUVY Com. de c. MOULINS LE VILHAIN COULANDON du Pays d'Huriel YZEURE YGRANDE BLANCAFORT SAINT- AUTRY-ISSARDS DOMPIERRE VALLON- CAPRAIS LOUROUX- SAINT-AUBIN THIEL-SUR -SUR- EN- BOURBONNAIS BRESSOLLES MONTBEUGNY -LE-MONIAL -ACOLIN BESBRE -

Vers Un Pays D'art Et D'histoire

VERS UN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Moulins Communauté QU’EST-CE QU’UN PAYS souhaite étendre le périmètre et le label D’ART ET D’HISTOIRE ? Le terme patrimoine compris dans son acception la plus large, concerne aussi bien l’ensemble du « art & histoire » bâti et mobilier du territoire que le patrimoine naturel, industriel, immatériel et la mémoire des à l’ensemble de habitants. Cette démarche volontaire se traduit par la préparation d’un dossier de candidature à soumettre la communauté au ministère de la Culture qui pourra attribuer le label reposant sur la signature d’une convention d’agglomération décennale. moulinoise. QUELS SONT NOS ATOUTS ? UNE COHÉRENCE GÉOGRAPHIQUE Situé au Nord de l’Allier et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre territoire regroupe près de 70 000 habitants répartis sur 44 communes. Son identité est structurée par la rivière Allier, avec un territoire de bocage à l’ouest et la Sologne bourbonnaise à l’est. UNE COHÉRENCE HISTORIQUE ET UNE QUALITÉ PATRIMONIALE Ce territoire est notamment dessiné par l’extension domaniale des sires puis des ducs de Bourbon. Sa richesse patrimoniale est liée à cette aventure dynastique. Moulins, ville millénaire, ville d’art et d’histoire, est forte d’un patrimoine architectural de grande qualité et d’une richesse historique inattendue. Non loin de Moulins, l’ensemble prieural de Souvigny appartient au réseau des sites clunisiens et la commune vient d’entrer dans le cercle des villes sanctuaires, porteur de pèlerinages et de tourisme religieux. Le territoire compte également de très nombreux châteaux, manoirs et maisons fortes. -

SOUVIGNY INFOS Mairie De Souvigny Secrétariat Ouvert Du Lundi Au Vendredi De 8H30 À 12 Heures Et De 13H30 À 17 Heures

Lettre d’information municipale annuelle – n°46 - Décembre 2012 Edité par la Mairie de Souvigny Hôtel de Ville – BP 27 – 03210 SOUVIGNY Tél. : 04 70 43 60 38 – Fax : 04 70 43 66 18 Email : [email protected] Site internet : www.ville-souvigny.com SOUVIGNY INFOS Mairie de Souvigny Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures. Permanence le samedi de 10 heures à 12 heures. Adresse : Hôtel de Ville – BP 27 – 03210 SOUVIGNY Tél. : 04 70 43 60 38 – Fax : 04 70 43 66 18 Email : [email protected] Site internet : www.ville-souvigny.com N° Utiles : Urgence dépannage Électricité : 08 10 33 30 03 Urgence dépannage gaz : 08 10 13 30 03 Gendarmerie Nationale : 04 70 43 60 13 Maison médicale : 04 70 46 84 30 Pharmacie : 04 70 43 60 07 Centre social : 04 70 43 10 67 Musée et jardins : 04 70 43 99 75 SOMMAIRE PAGE 1 LE MOT DU MAIRE PAGE 2 OPPOSITION PAGE 3 ÉTAT CIVIL PAGE 4 HENRI DELORME PAGE 5 SECURITÉ PAGE 6 EMPLOI PAGE 7 ACCESSIBILITÉ PAGE 8 ENSEIGNEMENT PAGE 10 CULTURE PAGE 13 CENTRE SOCIAL PAGE 15 RESTOS DU COEUR PAGE 16 LIVRE SOUVIGNY PAGE 17 FOOTBALL CLUB PAGE 18 URBANISME PAGE 22 HISTOIRE LOCALE PAGE 24 CALENDRIER Jeudi 3 janvier 2012 DON DU SANG 16h-19h MJC LE mot DU maire Hospitalisé de mai à septembre avec une autorisation Comme vous de sortie pour les obsèques d’Henri DELORME, j’ai pourrez le constater pu mesurer combien j’étais attaché à ma petite ville dans les pages et combien elle me manquait. -

LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES EN BOURBONNAIS Maison Familiale Les Forges Mairie St Leopardin D’Augy 04 70 66 23 01 04 70 66 22 56 N Ch

Villes étapes Adresses - téléphones Autres - téléphones Mairie Le Veurdre Hôtel Du Pont Neuf 04 70 66 40 12 04 70 66 40 68 Ch. d’hôtes Etang des Luteaux 04 70 66 29 89 LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES EN BOURBONNAIS Maison familiale Les Forges Mairie St Leopardin d’Augy 04 70 66 23 01 04 70 66 22 56 N Ch. d’hôtes Le Réif 04 70 43 98 40 Mairie Agonges Le Grand Monceau 04 70 43 98 23 04 70 43 98 71 Ch. d’hôtes/dortoir coll. La Mhotte Le Veurdre 04 70 43 99 06 Mairie St Menoux Les Souches 04 70 43 90 90 04 70 43 92 28 Chez l’habitant Maison du pèlerin St Léopardin 04 70 43 63 56 Communauté saint Jean 04 70 43 15 00 d'Augy Les Voûtes 04 70 43 12 07 Mairie Souvigny Embourg 04 70 43 67 03 04 70 43 60 38 Agonges Camping 04 70 42 04 51 Mairie Châtel de Neuvre Maison des associations 04 70 42 08 11 04 70 42 08 11 MOULINS Mairie Souvigny Besson Ch. d’hôtes Les Violets 04 70 42 83 56 04 70 42 81 74 Ch. d’hôtes De Chaumeujean Mairie Verneuil 04 70 45 53 92 04 70 45 42 16 Mairie Saulcet Ch. d’hôtes Les Burliers 04 70 45 99 40 04 70 45 34 56 Châtel de Neuvre Mairie Monetay sur Allier Saint Pourçain Hôtels Office tourisme 04 70 45 32 73 04 70 45 35 27 Gîte communal Château de la Motte Mairie Saulcet MONTLUÇON Louchy-Montfand 04 70 47 67 25 04 70 45 34 83 Louchy Montfand Mairie Fleuriel Fleuriel Ch. -

Resultats Cross

WINCSSP2 IDEQUATION.COM 2017 (17.12A) CROSS 2019 - ST BONNET DE ROCHEFORT RESIC RESULTATDESEPREUVES INDIVIDUELLES CROSS COUNTRY Féminin Benjamin Nom, Prénom Equipe Performance Classement DEMOSTHENlS Olivia 4888 JSP - BOURBON L'ARCHAMBAULT 14'29" I DERACHE Charlotte 5033 JSP - LE VEURDRE 17'17" 2 PORTE Alizée 5043 JSP - LE VEURDRE 17'21 " 3 CORNELLE Constance 5024 JSP - SOUVIGNY 19'48" 4 LAUVERGEAT Gwendoline 5038 JSP - LE VEURDRE 20'07" 5 VILLENEUVE Alyxe 5031 JSP - SOUVIGNY 21'27" 6 Candidatïs) absent(s) DESMARTlN Lilou 2 JSP - LA MONTAGNE BOURBONNAISE DUTEL Océane 5034 JSP - LE VEURDRE MEHEE Briseis 5041 JSP - LE VEURDRE PANIER Léna 5042 JSP - LE VEURDRE SALIS Lili-Rose 5046 JSP - LE VEURDRE NODARJ Jeanne I JSP - LA MONTAGNE BOURBONNAISE BREVART Lyse 5032 JSP - LE VEURDRE DYBA Kathy 16 JSP - COMMENTRY 14 candidats imprimés doni 6 classés 21/01/2019 1/1 WINCSSP2 IDEQUATION.COM 2017 (17.12A) CROSS 2019 - ST BONNET DE ROCHEFORT RESIC RESULTATDESEPREUVES INDIVIDUELLES CROSS COUNTRY Masculin Benjamin Nom, Prénom Equipe Performance Classement DUFFY Axel 5025 JSP - SOUVIGNY 14'02" I RAGON Antoine 5044 JSP - LE VEURDRE 14'13" 2 BONNEAU Elioll 5021 JSP - SOUVIGNY 14'31 " 3 VERRlER Gaël 5049 JSP - LE VEURDRE 14'41" 4 ROCHE Maxime 5045 JSP - LE VEURDRE 14'52" 5 TISSlER Gautier 5048 JSP - LE VEURDRE 15'01 " 6 PINQUlER Matheo 18 JSP - COMMENTRY 17'19" 7 ROUGlER Quentin 19 JSP - COMMENTRY 19'32" 8 POTHIER Anthonin 6 JSP - LA MONTAGNE BOURBONNAISE 23'42" 9 Candidatïs) absent(s) SOKE Devan 5 JSP - LA MONTAGNE BOURBONNAISE MALET Doryan 5039 JSP - LE -

A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (2016/C 160/04

C 160/14 EN Official Journal of the European Union 4.5.2016 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2016/C 160/04) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). SINGLE DOCUMENT ‘SAUCISSON SEC D’AUVERGNE’/‘SAUCISSE SÈCHE D’AUVERGNE’ EU No: PGI-FR-02094 — 23.11.2015 PDO ( ) PGI ( X ) 1. Name(s) ‘Saucisson sec d’Auvergne’/‘Saucisse sèche d’Auvergne’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.2 Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Saucisson sec d’Auvergne’/‘Saucisse sèche d’Auvergne’ is a raw meat product that has been fermented and then dried. It consists of a mixture of chopped, salted pig meat seasoned with garlic and other spices. It is neither smoked nor coated with herbs or spices. ‘Saucisson sec d’Auvergne’/‘Saucisse sèche d’Auvergne’ is sold in one of three forms: — Whole in its casing. It may also be tied, placed in a net or covered with ash or a white bloom. It may be presented bare (without packaging) or packaged, for example wrapped in a controlled atmosphere. — By the slice and given directly to the consumer. -

Les Mesures D'urgence

Gestion des épisodes de pollution de l’air en Auvergne LES MESURES D’URGENCE CommuniquéEn cas du de XX déclenchement XX 20XX 12h00 de la procédure d’ ALERTE valable pour les prochaines 24h Procédure d’alerte de NIVEAU 1 Sur la zone définie pour le(s) département(s) concerné(s) (cf listes en pages 3 à 5) : ● Réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur l’ensemble des voies de circulation routière et autoroutière où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h. Des contrôles de vitesse et de pollution des véhicules seront effectués par les forces de l’ordre. Sur l’ensemble du/des département(s) concerné(s) : ● Interdiction de tous les feux de plein air et notamment des écobuages (suspension des dérogations) et des feux d’agrément utilisant un combustible solide ; ● Mise en place des mesures prévues pour les aéronefs et dans les arrêtés d’autorisation des industries concernées ; ● uniquement pour les épisodes de pollution « ozone » : Interdiction de certains chargements et déchargements de produits émettant des composés organiques volatils (COV). _____________________________________________ Procédure d’alerte de NIVEAU 2 Sur la zone définie pour le(s) département(s) concerné(s) (cf listes en pages 3 à 5) : ● Réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur l’ensemble des voies de circulation routière et autoroutière où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h. Des contrôles de vitesse et de pollution des véhicules seront effectués par les forces de l’ordre. Sur l’ensemble du/des -

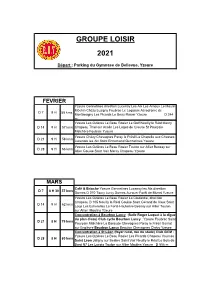

Groupe Loisir 2021.Pdf

GROUPE LOISIR 2021 Départ : Parking du Gymnase de Bellevue, Yzeure FEVRIER Yzeure Gennetines direction Lucenay Les Aix Les Arnoux Le Moulin Méchin Chézy Lusigny Foubrac Le Logiparc Aérodrome de D 7 9 H 55 kms Montbeugny Les Picards Le Beau Rosier Yzeure D 244 m Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Le Golf Neuilly le Réal Mercy D 14 9 H 57 kms Chapeau Thiel sur Acolin Les Loges de Creuse St Pourçain Malchère Foubrac Yzeure Yzeure Chézy Chevagnes Paray le Frésil La Chapelle aux Chasses D 21 9 H 58 kms Lucenaix les Aix Saint Ennemond Gennetines Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Toulon sur Allier Bessay sur D 28 9 H 56 kms Allier Gouise Saint Voir Mercy Chapeau Yzeure MARS Café & Brioche Yzeure Gennetines Lucenay les Aix direction D 7 8 H 30 57 kms Dornes D 270 Toury Lurcy Dornes Aurouer Forêt de Munet Yzeure Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier La Coulardie, direction Chapeau D 105 Neuilly le Réal Gouise Saint Gérand de Vaux Saint D 14 9 H 62 kms Loup Les Echerolles La Ferté Hauterive Bessay sur Allier Toulon sur Allier Moulins Yzeure Concentration à Bourbon Lancy (Salle Roger Luquet à la digue du plan d'eau) Club cyclo Bourbon Lancy : Yzeure Foubrac Saint D 21 8 H 79 kms Pourçain Malchère La Baraude Chevagnes Paray le Frésil Garnat sur Engièvre Bourbon Lancy Beaulon Chevagnes Chézy Yzeure Concentration à St Léon (foyer rural, rue du stade) Club GCM : Yzeure Les Ozières Le Beau Rosier Les Picards Chapeau Vaumas D 28 8 H 80 kms Saint Léon Jaligny sur Besbre Saint Voir Neuilly le Réal Le Bois de Bord N7 Les Lucots Toulon sur Allier Moulins -

Fiche Pratique UDAP De L'allier Pdf 785 Ko

343000 habitants 317 communes # $#RR%$&IR# 71,1 % de communes rurales 47 hab/km² 7340 km² 1ordé à l/;uest "ar la allée du &her et à l/9st "ar le <eu e 5oire, le d$"artement traversé en son centre "ar la ri ière 0llier "ossède 4 grands 517 monuments historiques t3"es de "aysages>: le 'ocage 'ourbonnais %ui cou re la "lus grande Patrimoine religieux : 175 "artie occidentale du d$"artement (9nglobant la ?oret de @ronçais*>A la Patrimoine ci il : 307 Solo(ne 'ourbonnaise "our la "artie +ord)9st, %ui "résente un bon Patrimoine rural : ! $%uilibre entre bois, "rairies, culture et étangs>A la )ontagne Patrimoine militaire : 10 Patrimoine hospitalier : # 'ourbonnaise : l/9st de 8ich3, oB culmine à 1CD7 mètres le -ontoncel>A Patrimoine industriel : 3 et la ima(ne 'ourbonnaise située au .ud entre 8arennes)sur)0llier et Patrimoine arch$ologi%ue : 7 Eannat %ui s/étend en grande "laine agraire. 3 monuments historiques d’État 0 la diversité des "aysages, se sont ajoutés au Hl du tem"s des ?aits &h'teau du bas &hareil chargés d/histoire. 1erceau des *ucs de 'ourbon+ l/0llier est "our u (&hareil)&intrat* d/exceptionnelles é(lises romanes dont C3 sur la route des églises &athédrale +otre),ame de Moulins et le &+&. dont l/012 est le "eintes, de nombreux châteaux -ortifés et riches demeures ?ormant de conservateur astes "ropriétés accom"agnées d/un .atrimoine /ernaculaire .réser/éF 52 sites 5e territoire "ossède aussi di??érents t3"es de carri=res, et notamment de .ites classés : 11 terres, %ui ont ?avorisé l/activité de ?abrication de tuiles, de bri%ues, -

Office De Tourisme Du Bocage Bourbonnais

.c-toucom.com www • Moulins 03000 Refembre, de rue 16 • C-toucom Agence : Création 0123456789@&éèçàù:?!:/+-=*@% 0123456789@&éèçàù:?!:/+-=*@% 0123456789@&éèçàù:?!:/+-=*@% yz wx lmnopqrstuv defghijk abc yz wx lmnopqrstuv ghijk abcdef yz lmnopqrstuvwx ghijk abcdef YZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX WXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV Myriad Pro Bold Pro Myriad o Regular o Pr Myriad Light o Pr iad r My POGRAPHIE TY 50 / 60 / 70 / 40 / 70 / 60 / 50 0 / 20 / 0 / 70 0 / 65 / 0 / 85 0 / 100 / 35 / 0 0 / 95 / 80 / 0 OULEUR CMJN OULEUR C ODE C Parc du Allée desDrago My n www.tourisme-bocage.fr S E-mail : [email protected] : E-mail Allée des osotis Tél. 00 33 (0)4 70 67 09 79 09 67 70 (0)4 33 00 Tél. Pagode 03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT BOURBON-L’ARCHAMBAULT 03160 MOULIN O rangers 1 place de l’Hôtel de Ville Ville de l’Hôtel de place 1 ci Allée des Bocage bourbonnais Allée des Capucines PARIS 03500 Châtel-de-Neuvre 03500 Allée des Mi NEVERS Lilas Contemplez l’une des plus grandes rivières sauvages d’Europe sauvages rivières grandes plus des l’une Contemplez St-Pierre-le-Moutier Allée Légende e de la Mine m DU VAL D’ALLIER VAL DU d osas u S’INFORMER es Roses R RÉSERVE NATURELLE NATURELLE RÉSERVE D1 Oce de Tourisme N Forêt de Point InformationMusée Touristique D14 de la Mine Champroux ’ Noyant-d Allier Stade FRANCHESSE Palais de SAINTPLAISIR D58 la miniature Totem d'informations touristiquesMARPA Forêt de ra D17 BOURBON- Bagnolet Forêt de AGONGES L’ARCHAMBAULT e la Mine Civrais SÉRueJOURNER de la Fosse d Rue D1 Cimetière Route de Meillers Hôtel Vieure - T. -

Les Caveaux De Souvigny

LES CAVEAUX DE SOUVIGNY Leur ouverture au cours des derniers siècles Marcel GENERMONT La Chapelle-Vieille La Chapelle-Neuve LES CAVEAUX DE SOUVIGNY Leur ouverture au cours des derniers siècles La majesté funèbre des pompes qui se sont déroulées à Souvigny les 18 et 19 mars derniers ont attiré à nouveau l’attention sur la nécropole bourbonnaise qui, après une interruption de deux siècles et demi (1), vient de renouer solennellement l’antique tradition qui lui avait valu d’être « Saint Denis des Bourbon ». Nous n’avons pas l’intention de rappeler la grandeur de la cérémonie des obsèques du prince Sixte ni de nous étendre sur la quantité des personnalités princières (2) qui figuraient au premier rang d’une assistance particulièrement nombreuse et recueillie(3). La presse quotidienne et les revues d’information ont publié sur l’événement, une importante documentation, écrite est illustrée (4). Mais il nous a paru utile de garder, pour les historiens futurs, trace des constatations qu’il nous a été permis de faire à l’occasion de cette inhumation et de publier quelques pièces inédites soit comme texte soit comme photographies. Lorsque, à la fin de janvier, l’état de santé de S.A.R. le Prince Sixte de Bourbon-Parme ne laissa plus à son entourage aucun doute sur l’échéance prochaine d’une issue fatale, son frère, compagnon de tous les instants de sa vie, et son plus intime confident, S.A.R. le prince Xavier, membre de notre compagnie, songea à réaliser le plus cher désir, si nettement exprimé par son aîné, d’être enterré à Souvigny, auprès de ses ancêtres de la branche de Bourbon.