Hydrologiques Et Hydrogéologiques

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Nice Sigale Gilette Ascros

Horaires travaux à partir du 4 décembre 720 Nice Sigale Lundi à Vendredi Jean Bouin Jean Bouin - 11.50 16.10 16.50 Parc Phœnix Robini - 12.10 16.40 17.20 Aéroport / Promenade St Martin du Var 10.35 12.35 17.05 17.45 Bois de Boulogne Gilette 10.55 12.55 17.25 18.05 Palais Nikaïa Pierrefeu 11.15 13.15 17.45 - Robini Roquesteron 11.30 13.30 18.00 - Les Arboras Les Baraques Sigale - - 18.10 - Saint Isidore Lingostière Gare Nice Samedi Dimanche Carrefour Lingostière Jean Bouin 17.50 9.00 La Manda GDF Robini 18.15 9.20 Colomars Gare St Martin du Var 18.40 9.40 Castagniers Gilette 19.00 9.50 St Martin du Var - Village Pierrefeu 19.20 10.10 Pont Charles Albert Les Pompiers 19.35 10.30 Roquesteron La Madeleine Sigale 19.45 10.40 Les Coteaux Le Musée Sénegoge L’Oliveraie Lou Chier Gilette 721 Gilette Ascros La Carrière Lundi à Vendredi Place du Doc. Morani Gilette Sénegoge 12.55 18.05 Collebelle Bonson 13.00 18.15 Vescous Revest Les Roches 13.20 18.35 Pierrefeu Mairie 13.30 18.45 Le Coulet Toudon Roquesteron Ascros 13.55 19.10 Le Ranc Les Fines Roches L’Adrech Observations Fournas Sigale Ne circule pas les jours fériés Ê Pas de dépose autorisée avant Pont Charles Albert 721 La ligne 720 assure la correspondance avec la 721 Sénegoge 11.50 : circule uniquement le mercredi Bonson 16.10 : ne circule pas le mercredi Collet des Sausses Revest Village Ascros desservit uniquement sur réservation : Tourette du ChâteauToudon téléphoner au 0809 400 013 au plus tard la veille avant 17h00 Ascros Horaires intermédiaires donnés à titre indicatif Mise à jour : -

GORGES DU PAILLON (Identifiant National : 930020136)

Date d'édition : 03/06/2021 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020136 GORGES DU PAILLON (Identifiant national : 930020136) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 06100113) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFEHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET, Mathias PIRES, .- 930020136, GORGES DU PAILLON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020136.pdf Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rédacteur(s) :Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFEHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET, Mathias PIRES Centroïde calculé : 1005867°-1881518° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020 Date de première diffusion INPN : Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

2024 DIAGNOSTIC TERRITORIAL Tome 2

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier Parc naturel régional sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] des Préalpes d’Azur 2012 - 2024 DIAGNOSTIC TERRITORIAL Tome 2 Version du 21 juillet 2011 Version du 21 juillet 2011 178 TOME 2 Le développement démographique et urbanistique du territoire ....................................................................................................... 178 9 La population ........................................................................................................................................................................... 179 9.1 Une population concentrée sur les franges Sud et Est du territoire ............................................................................................... 179 9.2 Un territoire qui bénéficie d’une bonne dynamique démographique ............................................................................................ 181 10 Le développement urbain du territoire ................................................................................................................................... 185 10.1 Rappel du contexte urbain et territorial du PNR des Préalpes d’Azur ........................................................................................ 185 10.2 Des dynamiques d’urbanisation antérieures aux démarches d’encadrement du développement ........................................... 186 10.3 Des directives -

ESA-299X212-2018-Tzanck.Pdf

Carte du Territoire d’intervention ANDON - ASCROS - AUVARE - BAIROLS - BEAULIEU-SUR-MER BEAUSOLEIL - BEUIL - BÉZAUDUN-LES-ALPES - BIOT - BONSON BOUYON - BRIANÇONNET - CAGNES-SUR-MER - CAILLE CAP-D'AIL - CARROS - CASTELLAR - CASTILLON - CAUSSOLS CHÂTEAUNEUF-D'ENTRAUNES - CIPIÈRES - CLANS - COLLONGUES Equipe Spécialisée CONSÉGUDES - COURMES - COURSEGOULES - CUÉBRIS DALUIS - ENTRAUNES - ESCRAGNOLLES - ÈZE - GARS - GATTIÈRES Alzheimer GILETTE - GORBIO - GOURDON - GRÉOLIÈRES - GUILLAUMES ILONSE - ISOLA - LA COLLE-SUR-LOUP - LA CROIX-SUR-ROUDOULE LA GAUDE - LA PENNE - LA TOUR - LA TURBIE - LE BAR-SUR-LOUP LE BROC - LE MAS - LES FERRES - LES MUJOULS - LIEUCHE MALAUSSÈNE - MARIE - MASSOINS - MENTON - MOULINET PEILLE - PÉONE - PIERLAS - PIERREFEU - PUGET-ROSTANG PUGET-THÉNIERS - REVEST-LES-ROCHES - RIGAUD - RIMPLAS ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - ROQUEFORT-LES-PINS ROQUESTERON - ROQUESTÉRON-GRASSE - ROUBION - ROURE SAINT-ANTONIN - SAINT-AUBAN - SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE SAINTE-AGNÈS - SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE - SAINT-JEAN-CAP-FERRAT SAINT-JEANNET - SAINT-LAURENT-DU-VAR - SAINT-LÉGER SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES - SAINT-MARTIN-DU-VAR SAINT-PAUL - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE - SALLAGRIFFON SAUZE - SÉRANON - SIGALE - SOSPEL - THIÉRY - TOUDON TOUËT-SUR-VAR - TOURETTE-DU-CHÂTEAU - TOURNEFORT TOURRETTES-SUR-LOUP - VALDEBLORE - VALDEROURE - VENCE UNISAD ESA VILLARS-SUR-VAR - VILLEFRANCHE-SUR-MER M Services de Soins Infirmiers à Domicile O VILLENEUVE-D'ENTRAUNES C . A I St-Dalmas- L le-Selvage O VILLENEUVE-LOUBET T 231, Avenue Docteur Maurice Donat O F St-Etienne-de-Tinée -

Dossier Départemental Sur Les RISQUES MAJEURS Dans Les

Cet ouvrage a été réalisé par : la Direction de la Défense et de la Sécurité de la Préfecture des Alpes-Maritimes Dossier Départemental Avec l’active participation de : sur les RISQUES MAJEURS dans les Alpes-Maritimes 06 06 Direction Régionale de l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2007 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur Direction Départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes-Maritimes Office National des Forêts - Service départemental de Restauration des Terrains en Montagne des Alpes-Maritimes Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes ALPES-MARITIMES Que soient également remerciés : Le Cyprès, la Délégation Régionale d’EDF PACA, Météo France, le BRGM et tous ceux qui ont répondu à nos sollicitations. DANS LES DANS RISQUES MAJEURS DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES DÉPARTEMENTAL DOSSIER > Préface > Sommaire général Le RISQUE NATUREL ou TECHNOLOGIQUE MAJEUR ............................. 3 Les ENJEUX en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et la SITUATION dans les ALPES-MARITIMES ............................. 13 Le RISQUE NATUREL dans les ALPES-MARITIMES ............................. 19 > Mouvement de terrain ........................................... 20 > Inondation ....................................................... 27 > Feu de forêt ...................................................... 35 > Sismique ......................................................... 42 > Avalanche -

Rapport De Présentation

1 SOMMAIRE 1. Articulation du PLU avec les documents de rang supérieur ........................................................................................... 5 1.1 Articulation du PLU de Blausasc avec la DTA et le SCoT ...................................................................................... 5 1.2 Articulation du PLU au travers de sa compatibilité au SCoT avec le SDAGE du Bassin Méditerranée .................. 5 2. Le diagnostic .................................................................................................................................................................. 6 2.1 Introduction ............................................................................................................................................................. 6 2.2 Le contexte géographique de Blausasc : une approche physique du territoire ....................................................... 8 2.2.1 - De l’eau et des pentes ............................................................................................................................... 8 2.2.2 - Le grand paysage ...................................................................................................................................... 8 2.2.3 - L’occupation de l’espace ........................................................................................................................... 9 2.2.4 - Les enjeux .............................................................................................................................................. -

01 Diss Cover Page

UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860-1880 Permalink https://escholarship.org/uc/item/8dj2f20d Author Sawchuk, Mark Publication Date 2011 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge Professor Carla Hesse, Chair Professor James P. Daughton Professor John Connelly Professor Jonah Levy Spring 2011 The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 Copyright 2011 Mark Alexander Sawchuk Abstract The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Carla Hesse, Chair Using the French philosopher Ernest Renan’s dictum that the “nation’s existence is ... a daily plebiscite” as an ironic point of departure, this dissertation examines the contours of oppositional political culture to the French annexation of the County of Nice and the Duchy of Savoy in 1860. Ceded by treaty to France by the northern Italian kingdom of Piedmont-Sardinia, these two mountainous border territories had long been culturally and geo-strategically in the French orbit. Unlike their counterparts in any other province of France, the inhabitants of the two territories were asked to approve or reject the annexation treaty, and thus their incorporation into France, in a plebiscite employing universal male suffrage. -

La Situation Linguistique Dans Le Comte De Nice Avant Le Rattachement a La France

LA SITUATION LINGUISTIQUE DANS LE COMTE DE NICE AVANT LE RATTACHEMENT A LA FRANCE Didier LARGE LANGUES ORALES ET LANGUES ECRITES Pourquoi distinguer entre langues orales et langues écrites ? A l'inverse d'aujourd'hui, langues orales et usages écrits ne se sont pas toujours confondus. Dans l'ancien comté de Nice, en ce qui concerne l'usage oral, dans la vie quotidienne, l'occitan est la langue vernaculaire, c'est-à- dire la langue commune à tous, que tout le monde parle, comprend et utilise, tandis que l'italien est langue officielle depuis 1561, c'est-à-dire la langue écrite de l'administration et de la justice. Cette langue officielle, l'italien, est-elle parlée ? Sans doute oui, par quelques fonctionnaires venus de Turin, par tous ceux qui ont de la culture, qui travaillent dans l'administration, ou qui ont affaire à elle, mais la grande majorité de la population ne parle qu'occitan. S'il était permis de résumer cette situation linguistique en une seule phrase, on pourrait dire : dans l'ancien comté de Nice, avant 1860, la population parle occitan et les clercs écrivent en italien. Malheureusement les choses ne sont pas aussi simples, comme on peut en juger : pas moins de quatre changements de frontières entre royaumes de France et de Sardaigne ont lieu au cours des XVIIIe et XIXe siècles ; et à chaque changement de souveraineté correspond un changement de langue officielle, français sous autorité française, italien sous autorité sarde. Pauvres habitants du comté de Nice ! De cette situation géographique aux frontières mutantes, il est résulté une situation linguistique écrite particulière. -

3.2.2.2. Un Axe À Fort Trafic, En Cours D'aménagement

3.2.2.2. Un axe à fort trafic, en cours d’aménagement La vallée du Paillon n’est pas seulement une voie de circulation intra-urbaine, elle est surtout le seul axe de circulation desservant le bassin de population des Préalpes de Nice. Chaque jour, un flux important de navetteurs en provenance de Contes, Lucéram, l’Escarène, Blausasc, emprunte cette vallée pour aller travailler dans l’agglomération niçoise. La circulation moyenne y est de 60 000 véhicules par jour. De nombreux secteurs sont saturés aux heures de pointe, notamment la D 2204 entre Drap et la Pointe de Contes ainsi que la D 19, à la sortie de Saint-André. Devant l’augmentation constante du trafic routier entre Nice et son arrière-pays, de nouvelles voies de circulation ont été réalisées depuis une quinzaine d’années dans le lit du Paillon et de nouveaux aménagements sont prévus dans les prochaines années, sur la commune de Nice ainsi que sur les communes situées plus à l’amont. • Le premier tronçon de voie souterraine date de 1983. Cet axe de 700 m de long, situé sur la rive gauche, relie Barla au Palais des Expositions ; 15 000 véhicules en moyenne, l’empruntent chaque jour, 6 véhicules/10 sortent à Saint-Roch et 4/10 à Riquier. • En novembre 1997, le tunnel Masséna-Paillon a été ouvert. Ce tunnel de près de 2 Km de long, prolonge le premier tronçon et permet de relier la Promenade des Anglais au quartier Saint Roch. La circulation se fait sur 2 voies de 3 m de large chacune, dans un seul sens. -

Les Aides Pour Les Propriétaires Bailleurs

Les aides pour les propriétaires bailleurs Les travaux prioritaires retenus : V Tous les travaux prévus dans le cadre d’une OPAH (Opération d’Amélioration d’Habitat) ou d’un PIG (Programme d’Intérêt Général), V Actuellement une OPAH est en cours sur le quartier de Nice Centre (gare) voir site internet de la Métropole V Travaux remédiant à l’insalubrité ou au saturnisme constatés par un organisme compétent, V Travaux liés à la sécurité des équipements ou structure du bâtiment, V Travaux réalisés afin de remédier à la non décence des logements, création d’éléments de confort permettant d’obtenir chauffage, salle d’eau, wc après travaux, V Les travaux concernant les économies d’énergies permettant un gain énergétique minimal de 35% pour les propriétaires bailleurs (bouquet de travaux type : menuiseries, isolation, ventilation, changement de chaudière, etc) Seront subventionnés des logements qui seront, au minimum classés en étiquette D après travaux, sauf cas particuliers sur justification. Pour obtenir des subventions, lorsque le propriétaire décide de louer son bien, il peut choisir entre plusieurs types de loyer. Le territoire de Nice Côte d’Azur est découpé en trois zones : A, B1, B2 et C. Les loyers maximums applicables exprimés en euros par m² de surface fiscale (hors charges) pour l’année 2018 sont : Type de loyer ZONE A : ZONE B1 ZONE B2 ZONE C Aspremont, Beaulieu-sur- Bonson, Gilette La Bollène-Vésubie, Bairols, Belvédère, Mer, Le Broc, Cagnes-sur- Duranus, Lantosque, Clans, Ilonse, Isola, Mer, Cap d’Ail, Carros, Utelle Marie, Rimplas, -

Mise En Page

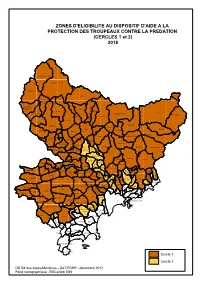

ZONES D'ELIGIBILITE AU DISPOSITIF D'AIDE A LA PROTECTION DES TROUPEAUX CONTRE LA PREDATION (CERCLES 1 et 2) 2018 Saint-Dalmas-le-Selvage Saint-Étienne-de-Tinée Entraunes Isola Châteauneuf- d'Entraunes e é n Saint-Martin- i T - r d'Entraunes Roure u s - r Rimplas Villeneuve- Péone u e Tende v d'Entraunes u Saint-Martin-Vésubie a S La Brigue - t Valdeblore Roubion n i a S Beuil Sauze Guillaumes Belvédère Venanson Ilonse Marie Roquebillière Fontan Daluis Pierlas Saorge Auvare Clans La Bollène-Vésubie La Croix-sur- Lieuche Saint-Léger Roudoule Rigaud Bairols Puget-Rostang Lantosque Thiéry La Tour Moulinet Villars- Tournefort Breil-sur-Roya Massoins Puget-Théniers Touët-sur-Var sur-Var Utelle La Penne Malaussène Ascros Lucéram Saint-Antonin Duranus Sospel Toudon Revest- Amirat Collongues Cuébris les-Roches Tourette- Coaraze Sigale Roquesteron Pierrefeu du-Château Bonson Touët-de- Les Mujouls Levens Sallagriffon l'Escarène Briançonnet Gars Aiglun Gilette Berre- Castillon La Roque-en Les Ferres C les-AlpesL'Escarène a Conségudes La Roquette- s S t Provence e Bendejun a l sur-Var i l Le Mas n a t r Bouyon e Saint-Martin- - Saint-Auban A Contes Peille g Le Broc du-Var n Châteauneuf-Villevieille è Saint-Blaise s Bézaudun- ausasc Castagniers Gorbio Menton Gréolières les-Alpes Tourrette-Levens Bl Coursegoules Carros Aspremont Peillon Roquebrune- Valderoure Saint-Jeannet Cantaron Gattières Cap-Martin Cipières Drap Andon Colomars Falicon Séranon Caille Saint-André- Courmes La Trinité La TurbieBeausoleil de-la-Roche Vence Èze Cap-d'Ail Caussols La Gaude -

Sectorisation Des Collèges Publics Du Département Des Alpes-Maritimes

Sectorisation des collèges publics du département des Alpes-Maritimes Rentrée scolaire 2016/2017 Liste des collèges du département des Alpes-Maritimes soumis à la sectorisation Détail des secteurs* par collège Classement par commune du lieu d’implantation du collège et par commune de résidence des élèves (* Toute rue non mentionnée à l’intérieur d’un périmètre de secteur fait partie intégrante du secteur). Collèges publics des Alpes-Maritimes par commune ANTIBES Collège SIDNEY BECHET p 1 Collège PIERRE BERTONE p 5 Collège FERSEN p 7 Collège LA FONTONNE p 12 Collège ROUSTAN p 15 BEAULIEU-SUR-MER Collège JEAN COCTEAU p 20 BEAUSOLEIL Collège BELLEVUE p 24 BIOT Collège L'EGANAUDE p 25 BREIL-SUR-ROYA Collège L'EAU VIVE p 30 CAGNES-SUR-MER Collège LES BREGUIERES p 31 Collège ANDRE MALRAUX p 36 Collège JULES VERNE p 39 CANNES Collège CAPRON p 44 Collège LES MURIERS p 52 Collège GERARD PHILIPE p 55 Collège LES VALLERGUES53 p 56 CARROS Collège PAUL LANGEVIN p 62 CONTES Collège VALLEES DU PAILLON - R. CARLES p 63 GRASSE Collège CANTEPERDRIX p 64 Collège CARNOT p 67 Collège LES JASMINS-STE MARGUERITE p 70 Collège SAINT HILAIRE p 73 L'ESCARENE Collège FRANCOIS RABELAIS p 80 LA COLLE-SUR-LOUP Collège YVES KLEIN p 81 LA TRINITE Collège LA BOURGADE p 82 LE CANNET Collège PIERRE BONNARD p 83 Collège EMILE ROUX p 86 LE ROURET Collège LE PRE DES ROURES p 90 MANDELIEU-LA-NAPOULE Collège ALBERT CAMUS p 91 Collège LES MIMOSAS p 97 MENTON Collège ANDRE MAUROIS p 101 Collège GUILLAUME VENTO p 105 MOUANS-SARTOUX Collège LA CHENAIE p 107 MOUGINS Collège LES CAMPELIERES