Obras Escogidas»

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Vía Chilena Al Socialismo. 50 Años Después. Tomo I: Historia

La vía chilena al socialismo 50 años después Tomo I. Historia Austin Henry, Robert. La vía chilena al socialismo: 50 años después / Robert Austin Henry; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez; compilado por Austin Henry, Robert; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-769-7 1. Historia. 2. Historia de Chile. I. Salém Vasconcelos, Joana. II. Canibilo Ramírez, Viviana. III. Título. CDD 983 La vía chilena al socialismo: 50 años después Vol. I / Kemy Oyarzún V. ... [et al.]; compilado por Robert Austin Henry; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez; prefacio de Faride Zerán; Marcelo Arredondo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-770-3 1. Historia. 2. Historia de Chile. I. Oyarzún V., Kemy. II. Austin Henry, Robert, comp. III. Salém Vasconcelos, Joa- na, comp. IV. Canibilo Ramírez, Viviana, comp. V. Zerán, Faride, pref. VI. Arredondo, Marcelo, pref. CDD 983 Diseño y diagramación: Eleonora Silva Arte de tapa: Villy La vía chilena al socialismo 50 años después Tomo I. Historia Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos y Viviana Canibilo Ramírez (compilación) CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Equipo Editorial María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones Lucas Sablich - Coordinador Editorial María Leguizamón - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana VolveremosLa vía chilena y seremos al socialismo. -

Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile a Dissertation Presented to the Faculty Of

Writing the Opposition: Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile A dissertation presented to the faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Brad T. Eidahl December 2017 © 2017 Brad T. Eidahl. All Rights Reserved. 2 This dissertation titled Writing the Opposition: Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile by BRAD T. EIDAHL has been approved for the Department of History and the College of Arts and Sciences by Patrick M. Barr-Melej Professor of History Robert Frank Dean, College of Arts and Sciences 3 ABSTRACT EIDAHL, BRAD T., Ph.D., December 2017, History Writing the Opposition: Power, Coercion, Legitimacy and the Press in Pinochet's Chile Director of Dissertation: Patrick M. Barr-Melej This dissertation examines the struggle between Chile’s opposition press and the dictatorial regime of Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990). It argues that due to Chile’s tradition of a pluralistic press and other factors, and in bids to strengthen the regime’s legitimacy, Pinochet and his top officials periodically demonstrated considerable flexibility in terms of the opposition media’s ability to publish and distribute its products. However, the regime, when sensing that its grip on power was slipping, reverted to repressive measures in its dealings with opposition-media outlets. Meanwhile, opposition journalists challenged the very legitimacy Pinochet sought and further widened the scope of acceptable opposition under difficult circumstances. Ultimately, such resistance contributed to Pinochet’s defeat in the 1988 plebiscite, initiating the return of democracy. -

Amnesty International Newsletter

amnesty international newsletter Vol. IV No. 3 March 1974 Founded 1961 as instruments in the suppression of political TORPORS' VICTIM WINS CiUE and religious freedom." NORTHERN IRELAND HIGH COURT AWARDS PATRICK SHIVERS £15,000 IN DAMAGES INDONESIA, GREECE, BRAZIL AND UK ON UN HUMAN RIGHTS COMMISSION AGENDA Former Northern Ireland internee PATRICK AI is involved in submissions on three SHIVERS, whose ordeal by torture has been wide- countries whose cases are being considered ly publicized during AMNESTY INTERNATIONAL's by the United Nations Commission on Human Campaign for the Abolition of Torture, was Rights which began hearings in New York in awarded £15,000 in damages by the High Court in February. Belfast on 14 February. In 1971 a new procedure was introduced The court decision was the outcome of a suit whereby the Commission was empowered to Mr Shivers brought against the now defunct Nor- consider situations where there exists "a thern Ireland Ministries of Home Affairs and consistent pattern of gross violations of Defence for false imprisonment, torture and human rights and fundamental freedoms." assault after his arrest by security forces in In its first attempt to use this new ma- August 1971. chinery, AI has asked the Commission to He was one of the internees interviewed in consider the long-term detention of over December 1971 by kr's Commission of Inquiry in- 50,000 prisoners in Indonesia and to then to Allegations of Ill-Treatment in Northern "intercede with the (Indonesian) Govern- Ireland. His statement describing the physical ment ... to ensure the immediate trial or and mental torture he underwent in custody was release of all untried prisoners". -

Chile's Democratic Road to Socialism

CHILE'S DEMOCRATIC ROAD TO SOCIALISM: THE RISE AND FALL OF SALVADOR ALLENDE, 1970-1973. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in History in the University of Canterbury by Richard Stuart Mann University of Canterbury 1980 ABSTRACT This thesis studies the Chilean experience of a democratic road to socialism, initiated with the election of Salvador Allende as president in 1970 and ending with his overthrow by the Chilean armed forces in 1973. The interplay of political, economic and cultural variables is considered and an effort is made to assess their relative significance concerning the failure of la via chilena. Allende's Popular Unity government was within the tradition$ of Chilean history since 1930: leftist electoral participation and popular support, respect £or the democratic system, state direction in the economy, ideological competit ion and the political attempt to resolve continuing socio- economic problems. Chile was politically sophisticated but economically underdeveloped. In a broader sense, th~ L:e.ft sought complete independence £or Chile and a genuine national identity. U.S. involvement is therefore examined as a continuing theme in perceptions 0£ Chilean history. The seeds 0£ Popular Unity's downfall were as much inherent in the contradiction between an absolute ideology and a relative political strength as in the opposition 0£ those with a vested interest in the existing system. Indeed, the Left itself was a part 0£ that system. Popular Unity went a considerable way in implementing its policies, but the question of power was not resolved as the political forces became stalemated. -

La Vía Chilena Al Socialismo 50 Años Después Tomo I

www.flacsoandes.edu.ec La vía chilena al socialismo 50 años después Tomo I. Historia Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos y Viviana Canibilo Ramírez (compilación) Austin Henry, Robert. La vía chilena al socialismo: 50 años después / Robert Austin Henry; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez; compilado por Austin Henry, Robert; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-769-7 1. Historia. 2. Historia de Chile. I. Salém Vasconcelos, Joana. II. Canibilo Ramírez, Viviana. III. Título. CDD 983 La vía chilena al socialismo: 50 años después Vol. I / Kemy Oyarzún V. ... [et al.]; compilado por Robert Austin Henry; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez; prefacio de Faride Zerán; Marcelo Arredondo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-770-3 1. Historia. 2. Historia de Chile. I. Oyarzún V., Kemy. II. Austin Henry, Robert, comp. III. Salém Vasconcelos, Joa- na, comp. IV. Canibilo Ramírez, Viviana, comp. V. Zerán, Faride, pref. VI. Arredondo, Marcelo, pref. CDD 983 Diseño y diagramación: Eleonora Silva Arte de tapa: Villy CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Equipo Editorial María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones Lucas Sablich - Coordinador Editorial María Leguizamón - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana VolveremosLa vía chilena y seremos al socialismo. -

Notas Sobre La Transición Chilena

NOTAS SOBRE LA TRANSICIÓN CHILENA Por LUIS MAIRA SUMARIO I. LA INTENSIDAD DF. LOS EXPERIMENTOS POLÍTICOS CHILENOS EN LOS AÑOS SESENTA, SETENTA Y OCHENTA: I. Las expectativas de la Revolución en Libertad. 2. El Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. 3. La dictadura militar de Augusto Pinochet.—II. Los ANTECEDENTES DE LA TRAN- SICIÓN: 1. La derrota política de la dictadura y sus limitaciones. 2. El proceso de «amarre» del último año de Pinochet.—III. LAS ENSEÑANZAS GENERALES DE LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN. IV. EL BALANCE DE LOS INI- CIOS DE LA TRANSICIÓN CHILENA. Al concluir la etapa de instalación en el poder del Gobierno del presidente Patricio Aylwin, resulta posible sacar algunas conclusiones acerca del último proceso de transición en América del Sur de un régimen militar de seguridad nacional a uno democrático. I. LA INTENSIDAD DE LOS EXPERIMENTOS POLITICOS CHILENOS EN LOS AÑOS SESENTA, SETENTA Y OCHENTA Por razones del más variado origen —económicas, sociales, culturales, institucionales, militares—, la transición chilena presenta una riqueza excep- cional. Casi se podría decir que sus diversos escenarios están repletos de fac- tores que hacen atractiva la observación de lo que en ellos acontece. De algún modo, esto corresponde a una tendencia histórica. Chile fue, desde comien- zos de los años sesenta, el mayor laboratorio político de América Latina; en su territorio tuvieron lugar experimentos políticos que suscitaron un interés universal. 323 Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 74. Octubre-Diciembre 1991 LUIS MAIRA 1. Las expectativas de la revolución en libertad Entre 1964 y 1970 Chile ensayó la Revolución en Libertad del presidente Eduardo Frei, que dio lugar a un coherente proceso de reformas moderniza- doras en el país, que incluyeron una Reforma Agraria, una Reforma Tribu- taria, la democratización del sistema educativo, sociedades mixtas con el ca- pital extranjero en la Gran Minería del Cobre y el desarrollo de diversas or- ganizaciones comunitarias en el mundo popular urbano, a través de la pro- moción popular. -

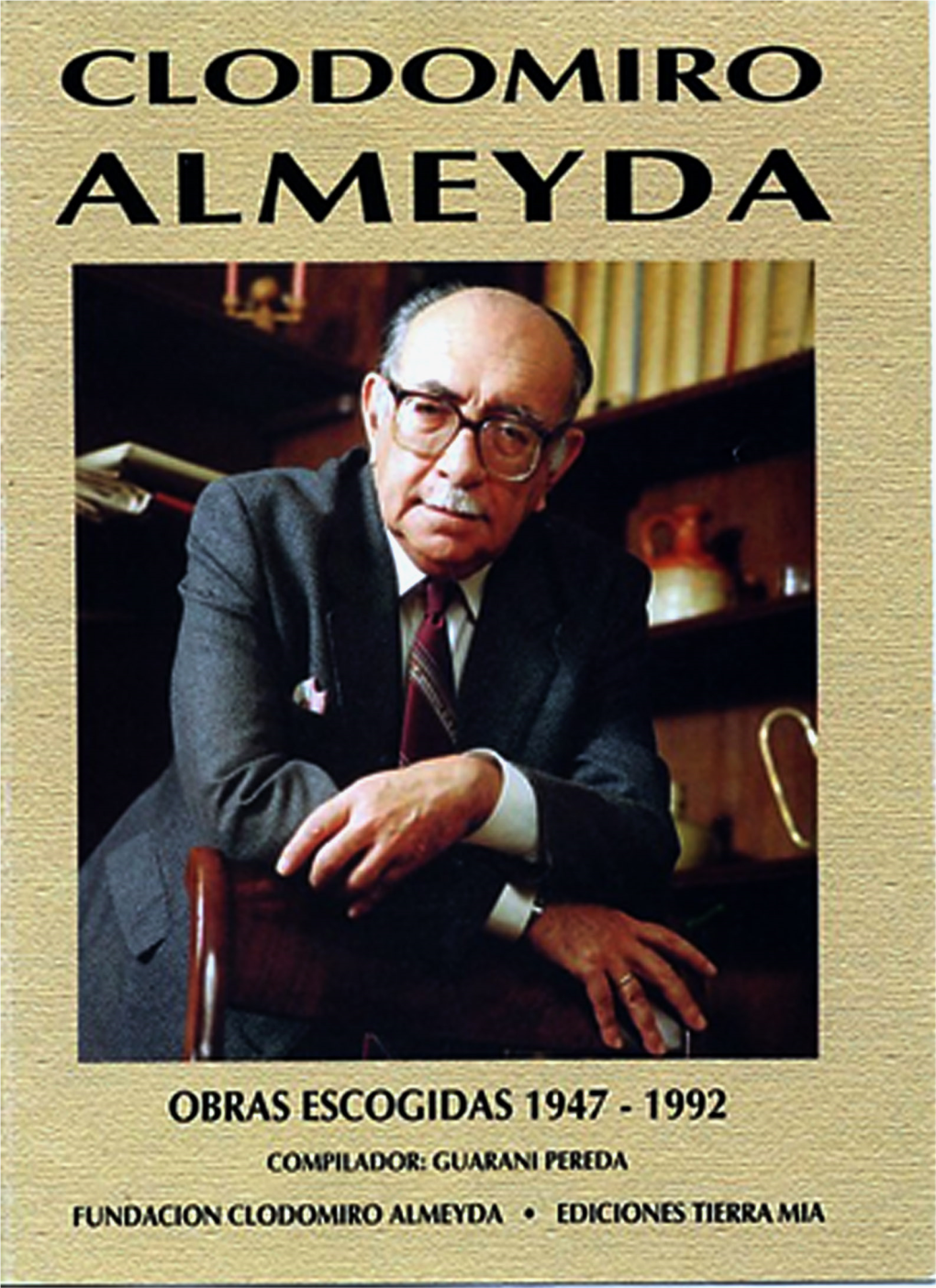

CLODOMIRO ALMEYDA El Heredero Político De Allende JOHN MULLER El Mundo Madrid

CLODOMIRO ALMEYDA El heredero político de Allende JOHN MULLER El Mundo Madrid. Miércoles, 27 de agosto de 1997 Clodomiro Almeyda fue un hombre consecuente. La historia de su país, Chile, le hizo pasar por trances nada fáciles que siempre sorteó con habilidad, con buen humor y con lucidez. Abogado, escritor y catedrático, Almeyda fue también uno de los pensadores más destacados del socialismo chileno. Nacido en Santiago en 1923, tenía sólo 29 años cuando fue designado ministro de Trabajo en el Gobierno populista de Carlos Ibáñez del Campo (1952) y más tarde ministro de Minería (1953). Convertido en uno de los líderes del socialismo, Almeyda fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores del presidente Salvador Allende (1970), de quien era amigo personal y compañero de partido. En el breve Gobierno de la Unidad Popular (1970-73) también tuvo que servir como ministro de Interior y, cuando Allende se ausentaba, como vicepresidente de la República. Durante su etapa como jefe de la diplomacia chilena fue un activo promotor del Movimiento de Países No Alineados. El golpe militar de 1973 quebró su existencia, como la de tantos otros chilenos. Almeyda encabezaba la fracción más moderada del PS, enfrentada a la de Carlos Altamirano, su rival político y jefe del ala más radical. En un debate que ya se había producido en decenas de situaciones revolucionarias, Almeyda defendía la gradualidad frente a la insurgencia de Altamirano. Convertido en preso de Pinochet, fue encarcelado en una isla situada en los confines más australes de Chile. Tras varios años de prisión, partió al exilio hacia México, Cuba y la República Democrática Alemana (RDA). -

Perspectivas De Análisis De La Unidad Popular: Opciones Y Omisiones

Universidad ARCIS Escuela de Historia y Ciencias Sociales Programa de Investigación: Movimientos Sociales: políticas del pacto, el disciplinamiento y la resistencia en el Chile del siglo XX y actual Proyecto: Los movimientos sociales populares y la izquierda chilena en la Unidad Popular y su respuesta frente al golpe de estado de septiembre de 1973 Perspectivas de análisis de la Unidad Popular: Opciones y omisiones (Informe de Avance, octubre de 2004) Mario Garcés D Sebastián Leiva F. 1 Universidad ARCIS. Escuela de Historia y Ciencias Sociales Programa de Investigación Proyecto: “Los movimientos sociales populares y la izquierda chilena en la Unidad Popular y su respuesta frente al golpe de estado de septiembre de 1973” Perspectivas de análisis de la Unidad Popular: Opciones y omisiones (Informe de avance, octubre de 2004) Mario Garcés D. Sebastián Leiva F. En nuestra propuesta de trabajo para el año 2004, definimos la realización de una revisión bibliográfica sobre la Unidad Popular, conducente a reconocer "los modos, enfoques, perspectivas con los cuales se ha mirado y evaluado la Unidad Popular y en particular sus relaciones con los movimientos sociales populares". Para estos efectos, procedimos a revisar parte de la extensa producción bibliográfica existente, considerando para este Informe de Avance, un total de 15 estudios realizados por políticos, periodistas, sociólogos, cientistas políticos e historiadores. Nos propusimos también elaborar un conjunto de fichas bibliográficas para cada texto revisado. Estas no sólo indican las referencias editoriales, sino una breve síntesis de los principales contenidos desarrollados en cada trabajo y se incluyen inmediatamente después de este informe. Los 15 trabajos consultados fueron los siguientes: - Clodomiro Almeyda. -

Pensando a Chile Aborda Distintos Tópicos

BIBLIOTECA CLODOMIRO ALMEYDA 1 INDICE Prólogo Presentación El nacionalismo latinoamericano y el régimen militar chileno La Democracia en el período de transición del capitalismo al socialismo En torno al nuevo Estado democrático en América Latina La dimensión militar en la experiencia de la Unidad Popular Reflexiones sobre el proceso de recuperación democrática en Chile Perfil y vigencia del Socialismo Chileno El proceso de construcción de las vanguardias en la Revolución Latinoamericana Sobre Marx y el socialismo chileno PROLOGO Tuve la suerte de ser uno de los primeros en conocer este libro. Fue el propio autor quien me entregó parte de los originales para que los trajera desde La Habana a la Editorial TERRANOVA. Las largas horas de vuelo me fueron amenas al leer a Clodomiro Almeyda y descubrí que su exilio ha sido vital y fecundo. No creo oportuno comentar este conjunto de artículos y discursos suyos. Estoy seguro que quienes tomen el libro lo leerán con concentración y fluidez. Clodomiro Almeyda: es un gran socialista y un consecuente revolucionario. Largos años de vida política y una conducta siempre consecuente avalan este Juicio. Sin embargo, el autor de estas páginas es, con seguridad, uno de los socialistas chilenos más brillantes e ilustrados. Yo creo que, más allá de la dispersión que ha sufridlo la familia socialista, son muchos los que comparten este juicio. Pensando a Chile aborda distintos tópicos. Desde el análisis de la experiencia de la Unidad Popular hasta una visión del futuro de Chile. Pocos como don Clodomiro estuvieron tan directamente vinculados al Gobierno de Allende y se encuentran en tan privilegiada situación de referirse a la personalidad del Presidente Mártir y de las condiciones que nos llevan al quiebre institucional de 1973. -

The Rules of the Game: Allende's Chile, the United States and Cuba, 1970-1973

The Rules of the Game: Allende’s Chile, the United States and Cuba, 1970-1973. Tanya Harmer London School of Economics and Political Science February 2008 Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of PhD in International History, Department of international History, LSE. Word Count (excluding bibliography): 99,984. 1 UMI Number: U506B05 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U506305 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Ti4es^ 5 F m Library British Litiwy o* Pivam* and Economic Sc«kk* li 3 5 \ q g Abstract This thesis is an international history of Chile and inter-American relations during the presidency of Salvador Allende. On the one hand, it investigates the impact external actors and international affairs had on Chilean politics up to and immediately following the brutal coup d’etat that overthrew Allende on 11 September 1973. On the other hand, it explores how the rise and fall of Allende’s peaceful democratic road to socialism affected the Cold War in Latin America and international affairs beyond. -

Chile: Socialist Leader Almeyda Released from Prison John Neagle

University of New Mexico UNM Digital Repository NotiSur Latin America Digital Beat (LADB) 10-25-1988 Chile: Socialist Leader Almeyda Released From Prison John Neagle Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/notisur Recommended Citation Neagle, John. "Chile: Socialist Leader Almeyda Released From Prison." (1988). https://digitalrepository.unm.edu/notisur/2408 This Article is brought to you for free and open access by the Latin America Digital Beat (LADB) at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in NotiSur by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. LADB Article Id: 074095 ISSN: 1060-4189 Chile: Socialist Leader Almeyda Released From Prison by John Neagle Category/Department: General Published: Tuesday, October 25, 1988 On Oct. 19, Chilean socialist leader, Clodomiro Almeyda, was released from prison in Santiago, after serving 390 days for reportedly acting as an "apologist for terrorism." At the prison door, he was surrounded by photographers, reporters and hundreds of singing and chanting supporters. Almeyda has served as a rallying point for the opposition since he returned to Chile home from enforced exile by crossing the mountains on a mule. During his stay in prison he directed a faction of the Chilean Socialist Party. Almeyda was released as a result of a decision of the Supreme Court reducing his sentence from 541 days to 390 days. The court decision did not alter the ruling of the constitutional court that deprived him of political rights last year. Based on Article 8 of the constitution, which outlaws activities that advocate violence, a totalitarian state or the class struggle, the ruling prohibited him of the rights to vote, run as a candidate for office, teach in or direct any educational institution, or express his ideas in the news media. -

The Crisis of the Chilean Socialist Party (Psch) in 1979

UNIVERSITY OF LONDON 1 1 INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES WORKING PAPERS The Crisis of the Chilean Socialist Party (PSCh) in 1979 Carmelo Furci The Crisis of the Chilean Socialist Party (PSCh) in 1979 Carmelo Furci Honorary Research Fellow Institute of Latin American Studies, London University of London Institute of Latin American Studies 31 Tavistock Square, London WC1H 9HA Editorial Committee Dr. George Philip Dr. Leslie Bethell Miss Daphne Rodger ISBN 0 901145 56 4 ISSN 0142-1875 THE CRISIS OF THE CHILEAN SOCIALIST PARTY (PSCh) IN 1979* Introduction After Chile's military coup of September 1973, the Partido Socialista de Chile (PSCh) almost disintegrated; and the disputes of the various underground centres that emerged after the coup did not help to restore the credibility of the party. By 1979, through a series of splits, expulsions, and disagreements between the organisation underground in Chile and the segment of the party in exile, the PSCh went through the most serious crisis of its history, which had already been dominated by many divisions and disagreements over its political strategy. From 1979 to the present, the existence of a variety of Socialist 'parties', with only one having a solid underground apparatus in Chile — the PSCh led by Clodomiro Almeyda, former Foreign Secretary of Allende — prevented a more successful and effective unity of the Chilean left, and thus a more credible political alternative of power to the military regime of General Pinochet. This paper will focus on the process that took the PSCh to its deepest crisis, in 1979, attempting a reconstruction of the schisms and disputes in organisational as well as political terms and an explanation of the reasons behind them.