European Research Сборник Статей Xxvii Международной Научно-Практической Конференции, Состоявшейся 7 Июня 2020 Г

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

System Sugar

FENDER PLAYERS CLUB SYSTEM OF A DOWN From the book: Best of Aggro-Metal Signature Licks by Troy Stetina #HL 695592. Book/CD $19.95 (US). AUDIO CLIP AUDIO CLIP - Slow Read more... SUGAR - Chorus (Guitar) Words and music by Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian, and John Dolmayan Copyright©1998 Sony/ATV Tunes LLC and Ddevil Music All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 327203 International Copyright Secured All Rights Reserved System of a Down is the collaboration of four musicians from L.A. that share one relatively unusual characteristic—they are all of Armenian heritage. Serj Tankian (vocals) and Daron Malakian (guitar) met in 1993 as their two bands shared the same rehearsal studio. Shortly thereafter, they united under the name Soil. After several lineup changes, including the addition of Shavo Odadjian (bass) and John Dolmayan (drums), System of a Down was finally born in 1995. Amid lyrical assaults ranging from the personal to aggressive political and social indictments, SOAD draws upon an unusually wide range of stylistic influences including rap, jazz, hardcore, goth, Middle-Eastern, and even Armenian music. Dynamics can change on a dime. Vocalist/lyricist Serj explains, “We don’t just concentrate on an aggressive sound, though we have that. Anger becomes more angry when you’re quiet at first.” Nowhere is that better exemplified than in “Sugar,” the third cut from their self- titled 1998 debut. First, a word about the tone: More than any other band in this book, the guitars in “Sugar” have a pronounced lower midrange peak in the 600-800 Hz range. -

System of a Down Molds Metal Like Silly Putty, Bending and Shaping Its Parame- 12 Slayer's First Amendment Ters to Fit the Band's Twisted Vision

NEW: LOUD ROCK CRUCIAL SPINS CHART LOW TORTOISE 1111 NEW MUSIC REPORT Uà NORTEC JACK COSTANZO February 12, 20011 www.cmj.com COLLECTIVE The Twisted Art-Metal Of SYSTEM OF ADOWN 444****************444WALL FOR ADC 90138 24438 2/28/388 KUOR - REDLAHDS FREDERICK SUER S2V3HOD AUE unr G ATASCADER0 CA 88422-3428 IIii II i ti iii it iii titi, III IlitlIlli lilt ti It III ti ER THEIR SELF TITLED DEBUT AT RADIO NOW • FOR COLLEGE CONTACT PHIL KASO: [email protected] 212-274-7544 FOR METAL CONTACT JEN MEULA: [email protected] 212-274-7545 Management: Bryan Coleman for Union Entertainment Produced & Mixed by Bob Marlette Production & Engineering of bass and drum tracks by Bill Kennedy a OADRUNNEll ACME MCCOWN« ROADRUNNER www.downermusic.com www.roadrunnerrecords.com 0 2001 Roadrunner Records. Inc. " " " • Issue 701 • Vol 66 • No 7 FEATURES 8 Bucking The System member, the band is out to prove it still has Citing Jane's Addiction as a primary influ- the juice with its new release, Nation. ence, System Of A Down molds metal like Silly Putty, bending and shaping its parame- 12 Slayer's First Amendment ters to fit the band's twisted vision. Loud Follies Rock Editor Amy Sciarretto taps SOAD for Free speech is fodder for the courts once the scoop on its upcoming summer release. again. This time the principals involved are a headbanger institution and the parents of 10 It Takes A Nation daughter who was brutally murdered by three Some question whether Sepultura will ever of its supposed fans. be same without larger-than-life frontman 15 CM/A: Staincl Max Cavalera. -

Issue 171.Pmd

email: [email protected] website: nightshift.oxfordmusic.net Free every month. NIGHTSHIFT Issue 171 October Oxford’s Music Magazine 2009 tristantristantristantristan &&& thethethe troubadourstroubadourstroubadourstroubadourstroubadours Oxford’s own Magnificent Seven ride out - Interview inside plus News, reviews and seven pages of local gigs photo: Marc West photo: Marc NIGHTSHIFT: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU. Phone: 01865 372255 NEWNEWSS Nightshift: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU Phone: 01865 372255 email: [email protected] Online: nightshift.oxfordmusic.net THIS MONTH’S OX4 FESTIVAL will feature a special Music Unconvention alongside its other attractions. The mini-convention, featuring a panel of local music people, will discuss, amongst other musical topics, the idea of keeping things local. OX4 takes place on Saturday 10th October at venues the length of Cowley Road, including the 02 Academy, the Bullingdon, East Oxford Community Centre, Baby Simple, Trees Lounge, Café Tarifa, Café Milano, the Brickworks and the Restore Garden Café. The all-day event has SWERVEDRIVER play their first Oxford gig in over a decade next been organised by Truck and local gig promoters You! Me! Dancing! Bands month. The one-time Oxford favourites, who relocated to London in the th already confirmed include hotly-tipped electro-pop outfit The Big Pink, early-90s, play at the O2 Academy on Thursday 26 November. The improvisational hardcore collective Action Beat and experimental hip hop band, who signed to Creation Records shortly after Ride in 1990, split in outfit Dälek, plus a host of local acts. Catweazle Club and the Oxford Folk 1999 but reformed in 2008, still fronted by Adam Franklin and Jimmy Festival will also be hosting acoustic music sessions. -

A Look Into the Challenges of Life As a Career Musician

California State University, Monterey Bay Digital Commons @ CSUMB Capstone Projects and Master's Theses Capstone Projects and Master's Theses 5-2019 Stressful Music: A Look into the Challenges of Life as a Career Musician Andrew Derek Heinzman California State University, Monterey Bay Follow this and additional works at: https://digitalcommons.csumb.edu/caps_thes_all Part of the Music Performance Commons Recommended Citation Heinzman, Andrew Derek, "Stressful Music: A Look into the Challenges of Life as a Career Musician" (2019). Capstone Projects and Master's Theses. 487. https://digitalcommons.csumb.edu/caps_thes_all/487 This Capstone Project (Open Access) is brought to you for free and open access by the Capstone Projects and Master's Theses at Digital Commons @ CSUMB. It has been accepted for inclusion in Capstone Projects and Master's Theses by an authorized administrator of Digital Commons @ CSUMB. For more information, please contact [email protected]. Heinzman 1 Andrew Heinzman Professor Sammons MPA 475 1 May 2018 Stressful Music: A Look into the Challenges of Life as a Career Musician Abstract This paper will discuss various aspects of life as a career musician and the challenges faced while working in this field. It will refer to different levels of fame and how certain challenges are present within those levels. Oftentimes the general public is not aware of the degree to which musicians face stress from their line of work. Conflict with bandmates, record labels, and sometimes the public often compound other issues musicians are already dealing with. The pressures of touring and low income can be emotionally draining for many. -

Systemdata Historiacapssepar... -.:: GEOCITIES.Ws

SYSTEMDATA HISTORIA SystemOfADown.Ar | Tributo Argentino A SYSTEM OF A DOWN © ® http://www.SoaDAr.com.ar V 4.0 – 2008 | SystemData - Historia CAPÍTULO I: PROTAGONISTAS "Our Heritage, Our Politics Are Really Important, But Our Musical Vibe Together Is The Thing. Our Live Performances Speak For Themselves" - System Of A Down De izquierda a derecha: Daron Malakian - 1º Guitarra, Compositor John Dolmayan - Batería Serj Tankian - Voz, Teclados, 2º Guitarra, Compositor Shavo Odadjian - Bajo "Nuestra Herencia, Nuestra Política Son Realmente Importantes, Pero Nuestra Vibra Musical Juntos Es El Concepto. Nuestras Presentaciones En Vivo Hablan Por Sí Solas" - System Of A Down -1- SystemOfADown.Ar | Tributo Argentino A SYSTEM OF A DOWN © ® http://www.SoaDAr.com.ar V 4.0 – 2008 | SystemData - Historia CAPÍTULO II: EL ENCUENTRO El comienzo de System Of A Down no fue consecuencia de cierta alineación de estrellas que determinaron un momento en particular. Es decir, la voz Tankian, la guitarra Malakian y el bajo Odadjian ya se conocían desde hace tiempo, muchos años antes de que la banda se formara, en 1995... Así es. La leyenda se remonta a la década del '80, en la escuela armenia privada "Rose & Alex Pilibos", en Los Angeles. En la misma se encontraba estudiando un joven con descendencia del medio oriente y que tenía varios problemas. Su nombre era Daron Artie Malakian . De pequeño, a Daron le fascinaba la batería y ansiaba con tener una. Pero debido a la economía de su familia y del incipiente dolor de oídos que le causaría a sus padres, los mismos no pudieron comprársela. De esta manera, no le quedó otra que practicar con las ollas y sartenes de su cocina (es hasta la actualidad que siente envidia por John por haber tenido su propia batería para practicar y ha confesado en varias oportunidades que su instrumento favorito es la batería). -

Lee Perry Lost Treasures of the Ark Vol

$5.95 (U.S.), $6.95 (CAN.), £4.95 (U.K.), Y2,500 (JAPAN) iW en w 1 z IITITTILTTLTLILTTITEEITTILTITJII I IItTTII 908 #BXNCCVR 3-DIGIT #90807GEE374EM002# BLBD 715 A06 MONTY GREENLY 3740 ELM AVE # A LONG BEACH CA 90807 -3402 THE INTERNATIONAL NEWSWEEKLY OF MUSIC, VIDEO, AND HOME ENTERTAINMENT JANUARY 8, 2000 GOOD WORKS IN MUSIC NEWS The Retailers Make Merry 1- Jailers, Mass Merchants, Others See Gains Latin Jazz BY DON JEFFREY ed mall chains Musicland Stores and and ED CHRISTMAN Trans World Entertainment would NEW YORK -E- commerce, the not disclose sales figures for the hol- recording mass merchants, and free -standing iday period, reports from other music stores were whistling a happy sources indicate that these retailers' tune after Christmas, while the mall same -store sales (from units open at that's chains had less to least a year) were be cheerful about. flat for the period, winning Exhibit Examines It was a mixed which began 3rd Single Shows holiday season for NATIONAL RECORD MART 111111ER Thanksgiving U.S. music retail- AECOAUS- VIIIEUCMS week. Guthrie legacy ers, according to I According to Lopez Has legs everyone's reports from SoundScan, album BY CHRIS MORRIS chains, independents, and label sales for the five -week period that BY LARRY FLICK LOS ANGELES -Woody sources. By all reports, E- merchants ended Dec. 26 totaled 140 million NEW YORK -In the six heart! Guthrie will come home to New enjoyed another season of astounding units, up 3.1% from the 135.8 million months since issuing her York on Feb. -

System of a Down - Steps and Hemp (2014)

System Of A Down - Steps And Hemp (2014) Written by bluesever Friday, 05 December 2014 16:33 - Last Updated Monday, 28 January 2019 19:49 System Of A Down - Steps And Hemp (2014) 01. Streamline 02. Suite-Pee 03. Metro 04. Cigaro 05. Lonely Day (feat. Criss Angel) 06. Suggestions 07. ATWA 08. Snowblind 09. Innervision 10. Shame 11. Ego Brain 12. Stealing Society 13. Old School Hollywood 14. Chop Suey! (Counterstrike Remix) Like many late-'90s metal bands, System of a Down struck a balance between '80s underground thrash metal and metallic early-'90s alternative rockers like Jane's Addiction. Their dark, neo-gothic alternative metal earned a cult following in the wake of the popularity of such likeminded bands as Korn and the Deftones. Vocalist Serj Tankian, guitarist Daron Malakian, bassist Shavo Odadjian, and drummer John Dolmayan formed System of a Down in Southern California in the mid-'90s. They quickly earned a strong following in Los Angeles, largely based on strong word of mouth. A three-song demo began circulating through metal collectors, and their fan base soon spread throughout not only America, but Europe and New Zealand. By the end of 1997, the group had signed to American, then distributed by Columbia Records. American/Columbia released the group's eponymous debut album in the summer of 1998, securing the band opening spots on the Slayer and Ozzfest tours. System eventually went gold, and set up the September 2001 release of the even more ambitious Toxicity. System's second effort was another heavy music triumph, shaming the majority of their nu-metal competition and running away with multi-platinum honors. -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 United States District Court Eastern District of Washington Danielle Cuevas

Case 2:14-cv-00290-SMJ Document 7 Filed 09/12/14 1 2 3 UNITED STATES DISTRICT COURT 4 EASTERN DISTRICT OF WASHINGTON 5 DANIELLE CUEVAS, No. 2:CV-14-0290-SMJ 6 Plaintiff, ORDER GRANTING PLAINTIFF’S 7 v. MOTION TO REMAND 8 LIVE NATION WORLDWIDE INC, a foreign corporation and subsidiary of 9 Live Nation Entertainment Inc. doing business as The George Amphitheatre; 10 DARON MALAKIAN, individually and the marital properties thereof if any; 11 SERJ TANKIAN, individually and the marital properties thereof if any; 12 SHAVO ODADJIAN, individually and the marital properties thereof if any; 13 JOHN DOLMAYAN, individually and the marital properties thereof if any; and 14 SYSTEM OF A DOWN an American Rock Band also known as SOAD also 15 known as System; JOHN AND JANE DOES, 16 Defendants. 17 18 Before the Court, without oral argument, are Plaintiff Danielle Cuevas’ 19 Motion to Remand, ECF No. 4, and related Motion to Expedite, ECF No. 4-1. 20 Plaintiff maintains that the amount in controversy in this matter does not exceed ORDER - 1 Case 2:14-cv-00290-SMJ Document 7 Filed 09/12/14 1 $75,000, and seeks to remand this case back to state court. Plaintiff also requests 2 an award of costs and fees pursuant to 28 U.S.C. § 1447(c). Defendant Live 3 Nation Worldwide Inc. stipulates to remanding the matter to state court but 4 opposes any awards of fees and costs. ECF No. 6. The Court having reviewed 5 the pleadings and file in this matter is fully informed. -

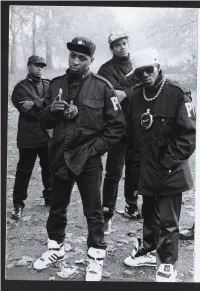

Public Enemy 2013.Pdf

PERFORMERS Due to Public Enemy’s work, hip-hop established itself as a global force. ------------------------------------------- ---------------------------- By Alan Light _________________________________ UN-DM C had a more revolutionary impact on the way records are made. N.W . A spawned more imitators. The Death Row and Bad Boy juggernauts sold more R albums. Jay-Z has topped the charts for many more years. But no act in the history of hip-hop ever felt more important than Public Enemy. A t the top o f its game, PE redefined not just what a rap group could accomplish, but also the very role pop musicians could play in contemporary culture. Lyrically, sonically, politi cally, onstage, on the news - never before had musicians been considered “radical” across so many different platforms. The mix of agitprop politics, Black Panther-meets-arena-rock packaging, high drama, and low comedy took the group places hip-hop has never been before or since. For a number of years in the late eighties and early nineties, it was, to sample a phrase from the Clash, the only band that mattered. I put them on a level with Bob Marley and a handful of other artists,” wrote the late Adam Yauch (the Beastie Boys were one of Public Enemy's earliest champions). “[It’s a] rare artist who can make great music and also deliver a political and social message. But where Marley’s music sweetly lures you in, then sneaks in the message, Chuck D grabs you by the collar and makes you listen.” Behind, beneath, and around it all was that sound. -

Quincy Jones 2013.Pdf

To this day, he remains one of the most relevant, in-demand, and h a p p ie s t leaders on the roller coaster ride we call the music industry. _______________________________________________ By Ashley K ahn ---------------------------------------------------------------- ---------- ortunate is the man who recognizes his calling when it first comes to him. Fortunate are we that that man is Quincy Jones. In his humble-roots-to-starry-heights memoir - he describes breaking into a military armory’s recreation center, outside ofF Seattle, in 1944, when he was 11. He was hungry and searching for food when he stumbled on a piano. He began to fiddle with the keys while his friends gobbled a lemon meringue pie: “I knew this was it for me. Forever. Suddenly. the w orld made sense. For the first time in my life, I felt no loneliness, no pain, no fear, but rather joy, relief, and even understanding from the moment I plinked those notes and laid down those first chords, I finally found something real to trust, and began to learn how to hope and to cope.” W hat changed Quincy Jones has, in turn, changed the world, with his wide-ranging pro ductions, projects, compositions, arrangements, and — how to adequately describe all he has done and continues to do — his guidance. A s a producer, composer, arranger, sideman, A6?RmanJ and media mogul, Jones has repeatedly shown that timelessly relevant music and popular songs can be one and the same, and can make us feel that same sense of joy he did some seventy years ago. -

What Does Greek Life Hold SPORTS

SERVING THE MONDAY STOCKTON FEBRUARY 22,1999 VOL. 56 NO. 4 COMMUNITY FREE SINCE 1973 THE ARGO httpiyAA/ww.stockton.eduÂ'argo What Does Greek Life Hold SPORTS Brian M. Nelson tions were suspended immediate- tions. Currently, there are over the Greek system does not have Stockton The Argo ly pending the investigation, and thirty such organizations at any problems, however, many of According to witnesses, then suspended for a specified Dartmouth, and students have the problems that are affiliated Falters In Stockton Police Chief Kinzer and time of about one year at the been leading large-scale protests with Greek organizations are sources that wish to remain commencement of the Office of throughout the past week in inherent throughout most college anonymous, during the early Student Development's investi- protest of their president's com- campus in the country. Rematch morning hours of November 12, gation. ments. For example, surveys taken at 1999 the Stockton Police Events similar to these and the Unlike Dartmouth, less than Stockton just two years ago received an anonymous call stat- sanctions that have been imposed ten percent of the student popula- revealed that over ninety percent With Profs ing that prospective members of against Greek organizations at tion at Stockton is part of a Greek of the student population drank the Delta Zeta sorority would be Stockton ha\ e slowly been lead- organization. Many other stu- an alcohol beverage while under- Joshua Heines involved in a hazing incident to ing to the end of Greek life as we dents question what Greek orga- age, and a large percentage binge The Argo be held at a house on Rte. -

System of a Down

System of a Down Poziom trudności: Średni 1. B.Y.O.B. to skrót od: A - Bring Your Own Beer B - Buy Your Own Bottle C - Bring Your Own Bombs D - Buy Your Own Bible 2. W filmie "Krzyk 3" możemy usłyszeć: A - "Spiders" B - "Roulette" C - "Sugar" D - "Aerials 3. Pierwsze spotkanie Darona i Serj'a miało miejsce w: A - Chicago B - Los Angeles C - Nowym Jorku D - Londynie 4. Od czyjego poematu pochodzi nazwa zespołu? A - Johna B - Darona C - Serj'a D - Shavo 5. W którym utworze jest zapisany cytat z Biblii? A - Hypnotize B - Metro C - Question D - Chop Suey! Copyright © 1995-2021 Wirtualna Polska 6. Czyim supportem był SoaD podczas jedynego koncertu w Polsce? A - Metallicy B - Iron Maiden C - Slayer'a D - Pantery 7. Za który utwór SoaD dostał Grammy w 2006? A - "Lost in Hollywood" B - "Prison Song" C - "Aerials" D - "B.Y.O.B." 8. "A.T.W.A." to skrót od: A - Air, Trees, Water, Animals B - Air, Trees, Wood, Animals C - Aeroplane, Trees, Water, Animals D - Air, Trees, Weather, Animals 9. SoaD otrzymał nagrodę MTV Music Awards w kategorii: A - Najlepszy wykonawca alternatywny B - Najlepszy zespół C - Najlepszy debiut D - Najlepszy wykonawca rockowy 10. Czyje imiona są zawarte w "Chick'n'Stu"? A - komentatorów telewizyjnych B - krytyków muzycznych C - dziennikarzy D - muzyków 11. Singlem nie jest: A - "Hypnotize" B - "Lonley Day" C - "Kill rock'n'roll" D - "Holy Mountains" Copyright © 1995-2021 Wirtualna Polska 12. Kto narysował okładki do "Mezmerize" i "Hypnotize"? A - ojciec Darona B - Shavo Odadjian C - przyjaciel Serj'a D - Daron Malakian 13.