Elis Regina Barbosa Angelo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ORDENANÇAS, FINANÇAS MUNICIPAIS E RECURSOS PRODUTIVOS DA ILHA DO PICO EM COMEÇO DE OITOCENTOS Um Breve Esboço*

ORDENANÇAS, FINANÇAS MUNICIPAIS E RECURSOS PRODUTIVOS DA ILHA DO PICO EM COMEÇO DE OITOCENTOS um breve esboço* Ricardo Manuel Madruga da Costa** Sumário: O trabalho pretende dar um contributo para uma visão da sociedade e da economia da ilha do Pico no começo do século XIX com destaque para a importância da tropa das Ordenanças e sua caracterização social. Pretende- se igualmente oferecer uma perspectiva das fi nanças municipais e dos constrangimentos colocados pela escassez dos recursos. O trabalho completa- se com uma breve caracterização da economia da ilha com destaque para a produção de vinho e sua relevância. Palavras-chave: Ilha do Pico, Ordenanças, fi nanças municipais, economia, produção de vinho, Madalena, S. Roque, Lajes. Summary: This paper aims to contribute to a vision of Pico Island society and economy in the early nineteenth century with an emphasis on the importance of the municipal militia and its characterization. It is also intended to provide an overview of municipal fi nances and the constraints associated to resource scarcity. The work also deals with a brief characterization of the island’s economy and on wine production in particular. * Comunicação apresentada ao Colóquio As Ilhas do Vinho, realizado na Madalena, Ilha do Pico, nos dias 6 a 8 de Março de 2008, para o que o autor obteve o patrocínio da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia. ** Doutorado em História Moderna pela Universidade dos Açores. ARQUIPÉLAGO • HISTÓRIA, 2ª série, XIV - XV (2010 - 2011) 67-113 67 RICARDO MANUEL MADRUGA DA COSTA Key-words: Pico Island, municipal militia, municipal fi nance, economy, production of wine, Madalena, S. -

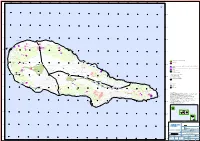

ILHA DO PICO Arcos S

28°32'0"W 28°30'0"W 28°28'0"W 28°26'0"W 28°24'0"W 28°22'0"W 28°20'0"W 28°18'0"W 28°16'0"W 28°14'0"W 28°12'0"W 28°10'0"W 28°8'0"W 28°6'0"W 28°4'0"W 28°2'0"W o 38°38'0"N 38°38'0"N 38°36'0"N 38°36'0"N 38°34'0"N Baixio Pequeno Ponta da Baixa 38°34'0"N Ermida da N. Sra da Conceição Cais do Mourato ILHA DO PICO Arcos S. MATEUS Ponta Negra Portal da Fonte Cabrito Cachorro LAJIDO Lajido Aguada do Pau Santuário de S. Mateus Baixio Grande 0 0 Pé da Ribeira Casas Aeródromo do Pico C. Debaixo da Rocha Baía do Gasparal C. das Casas Ermida Sr.ª da Estrela PIC 031 Lajido do Meio Benditas Almas ST.A LUZIA PIC 008 CAPBIECÇO 0 B2RA5SIL Carola Calvário Outeiro dos Frades C a Santana TOLEDOSm 0 C. Labate AG_PIC_02 Igreja Barca Toledos in Ponta das Baixas h BASE W o Cabeço Chão Lajinhas Laje Fetais 0 d a BASE E S.Vicente PIC 010 s 0 PIC 002 A C. do Moinho Santana lm Cabeço Chão QUEIMADO Ilhéu Em-Pé a 0 s BANDEIRAS Farrobo Miraguaia PIC 007 Rua de Cima DOCA DA MADALENA Colêgo PIC 028 PIC 047 0 Ilhéu Deitado PIC 001 Meio Mundo Canto do Mistério PIC 056 Carmo C. do Limoeiro Ginjal Calhau Biscoitos Gafeira a 0 v o PIC 057 Nariz de Ferro MADALENA N PIC 027 PIC 049 FURNAS PIC 024 AG_PIC_01 C. -

Azores Parish Records Online

Azores Parish Records Online Portugal “How to” Guide, Beginner Level: Instruction October 2015 GOAL In this guide, you will learn about the parish records of the Azores and how to access them online. INTRODUCTION The Azores Islands are a series of islands in the Mid-Atlantic Ocean. They are an autonomous region of Portugal and therefore the language of the islands is Portuguese. As in most predominantly Catholic countries, one of the best record sources for identifying ancestors are the parish records created by the Catholic Church. HOW TO Record types There are three commonly used parish record types used in genealogical research in the Azores. These are: Baptisms - Baptismos Marriages - Casamentos Deaths – Óbitos Information found in the records Baptisms, or baptismos, are used to identify a child and his parents. Baptism records typically contain both the birth date and the baptism date of the child. In many instances you might also find the names of grandparents of the infant. Every baptism record contains the names of godparents but rarely is their relationship to the child or his parents given. In order to find a baptism record you must have an idea of the name of the town or parish and an approximate date of birth. You should also know the names of the child’s parents. This is crucial because many Azoreans have similar names. By knowing the names of the child’s parents you can quickly determine if the child’s record you have found is the correct person. Birth date Baptism date and place Names of parents (if only a mother is listed, the child was illegitimate) Names of paternal grandparents Names of maternal grandparents Names of godparents Marriages, or casamentos, are used to identify couples. -

Pico, the Mountain Island

Pico, the mountain island ABOUT Photo: Maurício de Abreu Pico, the mountain island With an area of 448km2, the Island of Pico is the second largest in the Azores and one that is home to Portugal’s highest mountain, also called Pico, at 2,351m above sea level. Often referred to as the Mountain Island, Pico forms one of the points of the so-called "triangle islands", being the most southerly of the central group of the archipelago, and just 6km from Faial. Pico’s hot, dry climate, together with the mineral-rich lava soil and the organisation of the land in a stunning mosaic of black stone - the "currais" (plots) – has meant a growing success in the cultivation of vines, predominantly of the Verdelho variety. Gradually, the wine and the brandy became more and more appreciated both on and outside the island, and Verdelho achieved international fame. It has long been exported to Europe and America, and at the time was even a feature on the dining table of the Russian Tsars. The extensive lava fields that dot the island’s landscape, which the local population calls "lajidos" or "cookie lands" form the Landscape of the Pico Island Vineyard Culture, declared World Heritage by UNESCO in 2004. Lajido da Criação Velha and Lajido de Santa Luzia are the best examples. On the black lava ground, the "rilheiras" - ruts left by the wheels of ox carts carrying the grapes and barrels – are worth seeing, and in the harbours and coves along the coast the "rola-pipas" - ramps excavated to make it easier to roll the barrels of wine to the boats, still remain as witnesses to the wine industry. -

Alojamento Local Pico

Alojamento Local N.º de Estabelecimentos 406 SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO Quartos 14 29 61 Moradia 293 552 1 306 Pico Apartamento 158 218 575 E. Hospedagem 20 119 256 Hostel 1 11 30 Total ilha Pico 486 929 2 228 Última Atualização: 20/08/2020 Quartos e/ou U.A. Camas RRAL PROPRIETÁRIO Dormitórios Tipo ENDEREÇO FREGUESIA TELEFONE E-mail/Website Madalena do Pico Rua Nova, nº 8, Criação Velha, 9950-231 156 AL Novavista Alojamento, Lda 1 4 8 E. Hospedagem Criação Velha 917 889 587 [email protected] Madalena Rua Nova, nº 10, Criação Velha, 9950-231 63 AL Novavista Alojamento, Lda 1 5 10 E. Hospedagem Criação Velha 917 889 587 [email protected] Madalena 2 557 AL Nova Vista Lda "Apartamento T2" 1 2 4 Apartamento Rua Nova nº10 9950-231 Criação Velha 917 889 587 [email protected] 280 AL Vivenda Oliveira Alojamento, Unip. Lda. 6 7 20 Apartamento Barca, 9950-303 Madalena do Pico Madalena 292623624 / 919590975 [email protected] 2 579 AL Nova Vista Lda "Apartamento T2" 1 2 4 Apartamento Rua Nova nº8 9950-231 Criação Velha 917 889 887 [email protected] Travessa das Fontes, Beco João Correia, S. [email protected] / 185 Ana Isabel Goulart Duarte Estevão - "Casinha da Júlia" 1 2 4 Moradia São Caetano 917 422 112 Caetano, 9950 Madalena do Pico www.casinhadajulia.com 2 072 Anabela de Melo Xavier - "Casa da Barca" 1 1 4 Moradia Largo da Barca nº60, 9950-303 Madalena 916 226 400 [email protected] Rua Dr Manuel de Arriaga, nº 23, Areia Larga, 61 Ana Margarida Pessanha Flores 1 3 6 Moradia Madalena 919 863 276 -

Revisão Do Plano Dir Das Lajes Do Pico

REVISÃO DO PDM DAS LAJES DO PICO – VERSÃO FINAL DO PLAN O VOLUME 5 – RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO REVISÃO DO PLANO DIR ETOR MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO Versão final do Plano Volume 5_Relatório de Ponderação maio de 2015 5 REVISÃO DO PDM DAS LAJES DO PICO – VERSÃO FINAL DO PLAN O VOLUME 5 – RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO INDICE DE VOLUMES Volume 1 – Regulamento Volume 2 – Relatório Volume 3 – Programa de Execução e Plano de Monitorização Volume 4 – Relatório Ambiental Volume 5 – Relatório de Ponderação REVISÃO DO PDM DAS LAJES DO PICO – VERSÃO FINAL DO PLAN O VOLUME 5 – RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO REVISÃO DO PDM DAS LAJES DO PICO – VERSÃO FINAL DO PLAN O VOLUME 5 – RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO INDICE DO VOLUME 5 1. Introdução 5 2. Análise e Ponderação 9 2.1. Sistematização das participações 9 2.2. Análise das participações recebidas 9 2.3. Ponderação das participações 13 3. Síntese das alterações 15 ANEXOS 01_ PLANTA DE LOCALIZAÇÃ O DAS PARTICIPAÇÕES 02_ SÍNTESE DAS PARTICIP AÇÕES 03_ PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS REVISÃO DO PDM DAS LAJES DO PICO – VERSÃO FINAL DO PLAN O VOLUME 5 – RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO 1. INTRODUÇÃO Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 92.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial dos Açores, RJIGT -A), a Revisão do Pl ano Diretor Municipal das Lajes do Pico foi submetida a Discussão Pública através do Aviso nº 12/2015 publicado no Jornal Oficial nº 27, II Série, de 9 de fevereiro, com a retificação n.º 2/2015 publicada no Jornal Oficial n.º 29 de 11 de fevereiro. -

Marine Algal Flora of Pico Island, Azores

Biodiversity Data Journal 8: e57461 doi: 10.3897/BDJ.8.e57461 Data Paper Marine algal flora of Pico Island, Azores Ana I. Azevedo Neto‡, Afonso C. L. Prestes‡§, Nuno V. Álvaro , Roberto Resendes|, Raul M. A. Neto¶, Ian Tittley#‡, Ignacio Moreu ‡ cE3c - Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes/Azorean Biodiversity Group & Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, 9500-321 Ponta Delgada, São Miguel, Açores, Portugal § Universidade dos Açores, Faculdade de Ciências Agrárias, CCMMG (Centro do Clima Meteorologia e Mudanças Globais), IITA-A (Instituto de Investigação e Tecnologias Agrárias e do Ambiente), Angra do Heroísmo, Terceira, Portugal | Universidade dos Açores, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Biologia, 9500-321 Ponta Delgada, São Miguel, Açores, Portugal ¶ N/A, Odivelas, Portugal # Natural History Museum, Cromwell Road, London, United Kingdom Corresponding author: Ana I. Azevedo Neto ([email protected]) Academic editor: Paulo Borges Received: 10 Aug 2020 | Accepted: 30 Aug 2020 | Published: 01 Oct 2020 Citation: Neto AIA, Prestes ACL, Álvaro NV, Resendes R, Neto RMA, Tittley I, Moreu I (2020) Marine algal flora of Pico Island, Azores. Biodiversity Data Journal 8: e57461. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e57461 Abstract Background The seaweed flora of Pico Island (central group of the Azores archipelago) has attracted interest of researchers on past occasions. Despite this, the macroalgal flora of the island cannot be considered well-known as published information reflects only occasional collections. To overcome this, a thorough investigation encompassing collections and presence data recording was undertaken. Research under the Campaigns “AÇORES/89”, “PICO/91”, “PICOBEL/2007” and “LAUMACAT/2011” covered a relatively large area (approximately 39 km2 ) around the island, encompassing the littoral and sublittoral levels down to about 40 m around the Island. -

“FINCHES” ARE AZOREAN SNAILS António M. De Frias Martins

AÇOREANA, 2011, Suplemento 7: 209-228 WHEN THE GALÁPAGOS “FINCHES” ARE AZOREAN SNAILS António M. de Frias Martins CIBIO-Açores, Centre for Research in Biodiversity and Genetic Resources, Department of Biology, University of the Azores, 9501-801 Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal e-mail: [email protected] ABSTRACT On his way home, towards the end of the historic voyage of H.M.S. Beagle, Charles Darwin stopped by the Azores. He subsequently wrote a detailed report on the people and their life style, but had nothing to say about the archipelago’s fauna and flora, except that everything reminded him of England. Yet, if Darwin was to return now, he would find evidence of evolution, mostly in the terrestrial molluscs. Of the 101 described species of land and fresh- water molluscs in the Azores (halophilic species excluded), 47 are endemic, and there is strong evidence for 28 additional species, not yet described. This wealth of endemism is distributed throughout the nine islands of the archipelago in patterns closely related to the age and the volcanic activity of each one. Examples are given of distributional patterns of endemic taxa, namely of the Oxychilidae and Enidae. Reference is made to the on-going research testing the speciation patterns seen in Drouetia in relation to the theory of punctuated equilibrium, as well as to the variability of Napaeus pruninus and reticulate evolution. RESUMO A caminho de casa, mesmo no fim da histórica viagem do Beagle, Darwin parou nos Açores. Escreveu um relatório pormenorizado sobre as gentes e sua maneira de viver, mas nada teve a dizer sobre a fauna e a flora local, excepto que lhe lembravam a sua velha Inglaterra. -

Catálogo Das Publicações Do Departamento De Biologia 1976 - 2006 Colecção: Relatórios E Comunicações Do Departamento De Biologia, Nº 33

-< ~ C,!:) 0 ~ 0 =~ ~ UNIVERSIDADE DOS ACORES ~ 0 z~ ~ ~ E::5 ~ 33 ~ 'J ~ ';" : I ~ I 0 ~ C'-1 ~ ~Ou-- u-< z~ ~ ~ 0u ~ ~q.~ . M r"fs, C'-l 0 ~ ~ e A2DRICA "0 ~ ~ Ponta Oelgada ~ 2006 ~ FICHA TÉCNICA Editor: Universidade dos Açores Rua da Mãe de Deus, 13-A 9501 - 801 PONTA DELGADA São Miguel, Açores, Portugal Título: Catálogo das Publicações do Departamento de Biologia 1976 - 2006 Colecção: Relatórios e Comunicações do Departamento de Biologia, nº 33 Introdução, coordenação e edição: João António Cândido Tavares Data: 2006 Depósito Legal: 237447/06 ISBN: 972-8612-25-7 Capa: Duarte Soares Furtado Execução Gráfica: Tipografia Aníbal Tiragem: 500 exemplares RELATÓRIOS E COMUNICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 33 Catálogo das Publicações do Departamento de Biologia 1976 - 2006 por JOÃO TAVARES (introdução, coordenação e edição) PONTA DELGADA 2006 Índice Prefácio 7 Introdução 9 1 - Provas de Agregação 23 2 - Teses 23 2.1 - Doutoramento 23 2.2 - Mestrado e Diplomas de Estudos Aprofundados (DEA) 27 2.3 - Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica (APCC) e Provas de Acesso à Categoria de Assistente de Investigação 30 2.4 - Licenciatura 36 3 - Publicações 56 3.1 - Livros publicados e/ou co-dirigidos 56 3.2 - Capítulos de livros 58 4 - Artigos em revistas 61 4.1 - Com factor de impacto 61 4.2 - Nacionais 75 4.3 - Internacionais 91 5 - Reuniões científicas 97 5.1 - Actas 97 5.2 - Resumos 110 6 - Relatórios e Comunicações do Departamento de Biologia 166 7 - Relatórios e trabalhos técnicos 178 8 - Outras publicações 193 9 - Acções de divulgação 203 10 - Patente de invenção 223 11 - Registos em base de dados 224 12 - Prémios 242 13 - Publicações por Autores 243 13.1 - Departamento de Biologia 244 13.2 - Outras Instituições 257 14 - Nomes científicos 281 Prefácio A universidade é a casa do conhecimento. -

Estatutos Da Associação De Agricultores Da Ilha Do

Notariado Português Cartório Notarial de Lajes do Pico Certifico que neste Cartório Notarial de folhas dezasseis a dezoito no livro de notas de escrituras diversas numero sessenta e três, se encontra exarada a escritura seguinte: Constituição de Associação Certidão de teor integral No dia dezoito de Setembro de mil novecentos e oitenta e um, no Cartório Notarial de Lajes do Pico, perante mim, Notário, licenciada, Gabriela Costa Pelma Martins, compareceram como outorgantes: - Primeiro – Manuel Damião Bettencourt, casado, natural da freguesia e concelho das Lajes do Pico, onde habitualmente reside, no lugar da Silveira: - Segundo: - Manuel Garcia Machado, viúvo, natural da freguesia e concelho de São Roque do Pico, onde habitualmente reside na Rua de Cima; Terceiro João Maria Reis Leite, casado, natural da Conceição, Angra do Heroísmo, habitualmente residente no lugar de Cabo Branco, na freguesia e concelho da Madalena; Quarto:- Filipe Teixeira da Silva, casado, natural de Santo Amaro, São Roque do Pico, onde habitualmente reside, na Rua do Capitão Mor; Quinto Elvino José Machado Simas, casado, natural da freguesia e concelho de Lajes do Pico, onde habitualmente reside, no lugar da Ribeira o Meio; Sexto: - Jaime da Costa, casado, natural da freguesia e concelho da Madalena, onde habitualmente reside na sede do mesmo, nas rua Carlos Dabney: Sétimo: - Manuel Pereira Valim, casado, natural da Piedade, Lajes do Pico e residente habitualmente neste concelho freguesia de Ribeirinha, lugar da Terralta: Oitavo: - Manuel Neves Garcia, casado, natural -

Boletim Lajes Fevmarço06.Indd

RIBEIRINHA • PIEDADE • CALHETA DO NESQUIM • RIBEIRAS • LAJES • SÃO JOÃO 2006 FEVEREIRO |MARÇO Nº26 João Brum deáguasconsumo Tratamento Orçamento Municipal2006 Agenda [primeiras palavras] [destaques] 3 Muito em pouco tempo 7 Tratamento da água para consumo humano 7 [aconteceu] 8 Lajense vitorioso 4 Vitorino e Zé Carvalho 8 Promover a amizade e a saúde 4 Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem 8 Prémios para os melhores alunos [em movimento] 8 IV Estágio de Karaté-do Shotokan 10 5 Câmara apoia actividades e associações 10 ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2006 E PLANO DE INVESTIM ENTOS PARA 6 Regulamento de Abastecimento de Água 2006-2009 6 Cinema para todos LIVROS E LEITURAS 16 Recensão: No vazio da onda - trio e quarteto, por Inês Dias 20 17 Antologia: Tríptico, de João Brum 19 IMPRESSÕES DIGITAIS Paulo Benvindo 20 AGENDA 22 INFORMAÇÕES ÚTEIS Boletim Municipal das Lajes do Pico www.municipio-lajes-do-pico.pt Ano 13, Nº 26, Fevereiro/Março de 2006 Direcção: Sara Santos Coordenação editorial: Carlos Alberto Machado Colaborações deste número: João Brum (Tríptico), Paulo Benvindo (Impressões Digitais), Sérgio Sousa e Vanda Alves Secretariado: Vânia Brum Créditos fotográficos: José Soares, Nuno Dinis, Manuel Ribeiro, Paulo Nuno Silva e Vanda Alves Fotografia da capa: Manuel Ribeiro Concepção gráfica e paginação: Milideias – Comunicação Visual, Lda – Évora | Tel: 266 757 600 | E-mail: [email protected] Impressão e acabamentos: Nova Gráfica – Ponta Delgada | Tel: 296 302 140 Redacção: Convento de São Francisco 9930-135 LAJES DO PICO Tel: 292 679 700 | Fax: 292 679 710 | E-mail: [email protected] Propriedade e edição: Município das Lajes do Pico Tiragem: 1.000 exemplares Depósito legal: 151.663/00 Distribuição gratuita Periodicidade: mensal (agradecemos o envio de informações até ao dia 15 de cada mês). -

De Bordo Preserving

LAJES DO PICO - CAPITAL DA CULTURA DA BALEIA LAJES DO PICO - WHALE CULTURE CAPITAL PORTO DAS LAJES DO PICO DESTACADO POLO DE ATIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS PORT OF LAJES DO PICO - ACKNOWLEDGED novembro 201 9 MARITIME TOURISM ACTIVITES CENTRE 12 CENTRO DE CONHECIMENTO DOS AÇORES: CONHECER, AMAR, PRESERVAR DIÁRIO AZORES KNOWLEDGE CENTRE: KNOWING, LOVING, DE BORDO PRESERVING atlânticoline VERSÃO DIGITAL PUB DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE 3 ATLÂNTICOLINE A unir os Açores Connecting the Azores NOTA DE BOAS VINDAS WELCOME NOTE Senhoras e Senhores Passageiros, Dear Passengers, Amigas e Amigos da Atlânticoline, Dear Atlânticoline Friends, É com grande estima e muita satisfação que vos encontramos a It is with great regard and pleasure that we welcome you folhear a nossa revista, preferencialmente a bordo de um dos na- as a reader of our magazine, ideally aboard one of the ships vios operados pela nossa empresa. operated by the company. Nesta edição levamos ao vosso conhecimento um artigo dedica- In this number we share with you an article dedicated to the do ao recém-inaugurado navio de passageiros e viaturas “Mestre newly inaugurated passenger and vehicle ship “Mestre Jaime Jaime Feijó”. Já no número anterior desta revista havíamos apre- Feijó”, named after the man whose tribute we’ve explained and sentado e justificado a homenagem ao Homem. Desta feita, da- justified in this magazine’s previous number. In the present mos nota do estaleiro construtor e das características técnicas desta edition, we focus on the shipyard and the technical features of embarcação, apresentando uma reportagem fotográfica do interior this boat, illustrated by photographs from both its inside and e exterior.