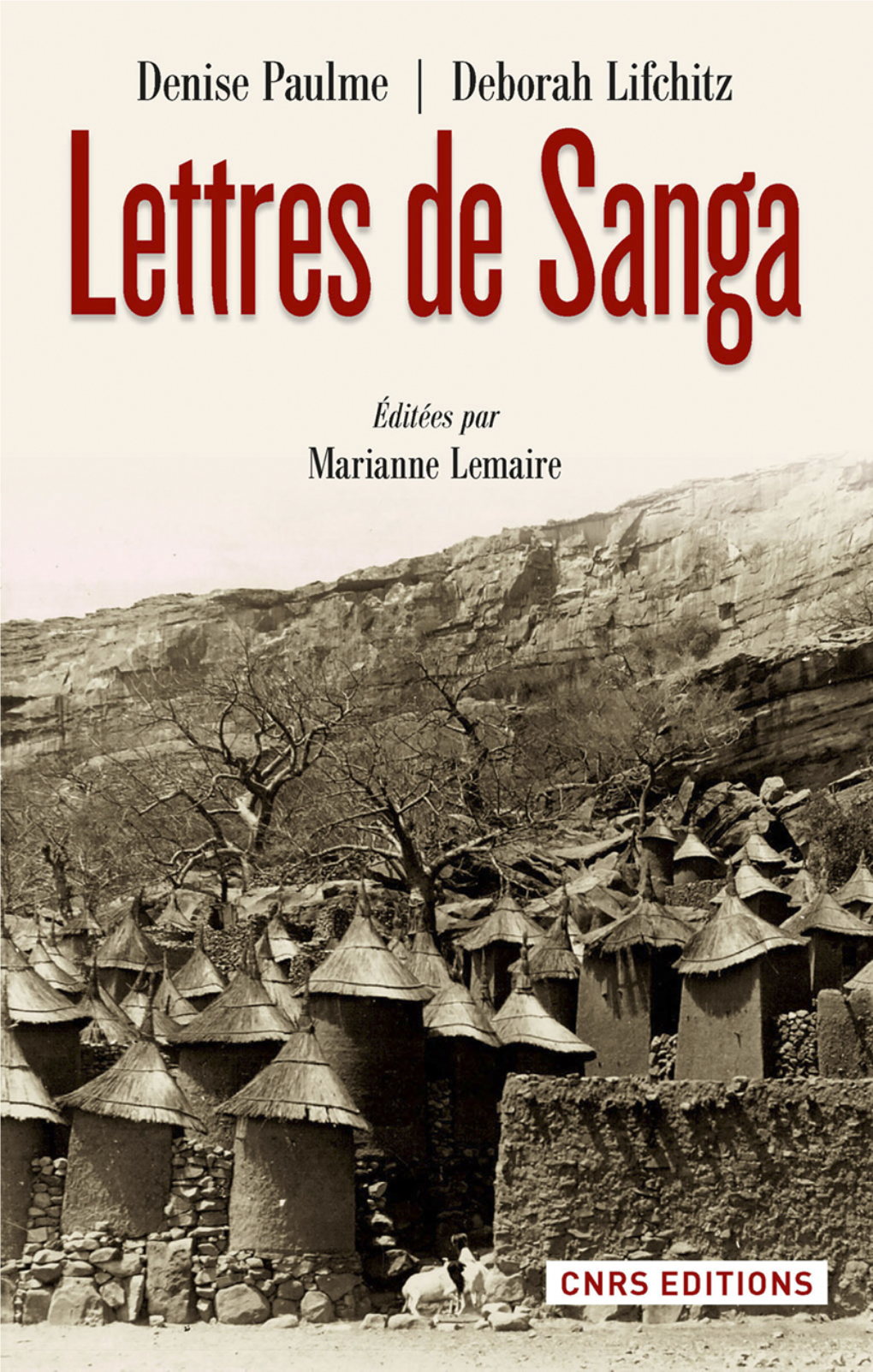

Lettres De Sanga

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Denise Paulme Econhecida Entre Nos Pela Edis:Ao Dos Cursos De Marcel

Nosso ~Chere Denise~: 1 EntrevtSto com Denise Paulme enise Paulme e conhecida entre nos pela edis:ao dos cursos de Marcel D Mauss no livro dassico " Manual de Etnografia". Nascida em 1907, iniciou seus estudos de Antropologia com Mauss nos anos 30 e tornou-se grande especialista da Africa. Autora de vasta obra sobre diferentes sociedades fez seu primeiro trabalho de campo, em colaboras:ao com Deborah Lifchitz, entre os dogon em 1934-35. Ten90 iniciado sua carreira de pesquisadora no Musee de I'Homme, tornou-se professora na Ecole Pratique enSciences Sociales nos anos 60, na quallecionou a disciplina de "Antropologia da Africa Negra" durante 20 anos. Apos sua aposentadoria, dedicou-se as inillneras tarefas academicas, entre as quais a de editar a obra de seu marido,falecido precocemente. Nosso primeiro contato com Denise Paulme aconteceu num coloquio sobre Marcel Mauss, organizado por Marcel Fournier, na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, em junho de 1997. Apos sua intervens:ao, conversamos no intervalo e ela se mostrou disponivel para gravar urn depoimento. Depois, como quer a politesse jranraise, escrevemos uma carta reiterando nosso interesse em entrevisci-Ia. Ela demorou mais de uma semana para responder e quando 0 fez foi por telefone. Poucas palavras, bern objetiva. Marcou urn encontro no seu apartamento num dos edificios antigos da Place Rungis, urn lugar afastado do centro de Paris, no 13eme arrondissement, perto do Pare de Montsouris e da Cidade Internacional Universitana. Local cheio de significados para os estudantes estrangeiros em Paris como nos, e tambern pedas:o onde viveu Marcel Mauss nos seus anos de professor do College de France. -

Un Parcours Semé De Terrains. L'itinéraire Scientifique De Denise

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL AMU Un parcours sem´ede terrains. L'itin´erairescientifique de Denise Paulme Marianne Lemaire To cite this version: Marianne Lemaire. Un parcours sem´ede terrains. L'itin´erairescientifique de Denise Paulme. L'Homme - Revue fran¸caise d'anthropologie, Editions´ de l'EHESS 2010, pp.51-74. <halshs- 00785088> HAL Id: halshs-00785088 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00785088 Submitted on 5 Feb 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Un parcours semé de terrains L’itinéraire scientifique de Denise Paulme Marianne Lemaire Article paru dans L’Homme 193, 2010, pp. 51-74 Le parcours scientifique de Denise Paulme se caractérise en tout premier lieu par la multiplicité des terrains qui l’ont ponctué. Rares sont les anthropologues français qui, comme elle, se sont à ce point sentis concernés par la « recommandation des anthropologues britanniques » et ont ainsi jugé profitable de travailler tour à tour sur plusieurs sociétés. Redoutant de finir par « s’identifier plus ou moins »1 à la société sur laquelle elle aurait jeté son dévolu, Denise Paulme a ainsi successivement travaillé, en Afrique de l’Ouest, sur les Dogon, les Kissi, les Baga, les Bété, ainsi que sur quelques populations lagunaires de Côte d’Ivoire, parmi lesquelles les Atié et les Nzema. -

Photographs in Two Works of Life Writing: L'afrique Fantôme by Michel

Photographs in Two Works of Life Writing: L’Afrique fantôme by Michel Leiris and L’Africain by J.-M.G Le Clézio by Matthew Rushton A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Cultural Mediations Carleton University Ottawa, Ontario © 2018 Matthew Rushton Abstract: This dissertation looks at the role of photographs in two works of autobiographical, travel-based life writing. Michel Leiris’ 1934 travel diary, L’Afrique fantôme features 31 ethnographic photographs taken during a French ethnographic expedition that crossed sub-Saharan Africa at the beginning of the 1930s. J.-M.G. Le Clézio’s 2004 memoir L’Africain includes 15 photographs taken by his father, a British medical doctor stationed in remote areas of Cameroon and Nigeria in the 1930s and 1940s. What brings these works together in this research has surprisingly little to do with the readily apparent commonalities in subject matter between the two photo sets—peoples and places of the African continent during the high colonial period. Rather, we focus here on text-image relationships, examining how, in each case, the photographs are made to be autobiographical. Taking an intermedial approach to literary studies that raises the photographs up from a subordinate illustrative function, we consider the primarily textual operations that, in plays of meaning and intention, work to appropriate and incorporate into these texts photographs that can be resistant or disruptive to those efforts. Our readings of these works contribute new insight into the use and function of photographs in life writing. -

Les Cahiers Du Centre De Recherches Historiques, 36

Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques Archives 36 | 2005 Pour une histoire de la recherche collective en sciences sociales Réflexions autour du cinquantenaire du Centre de recherches historiques Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/ccrh/3033 DOI : 10.4000/ccrh.3033 ISSN : 1760-7906 Éditeur Centre de recherches historiques - EHESS Édition imprimée Date de publication : 30 juin 2005 ISSN : 0990-9141 Référence électronique Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 36 | 2005, « Pour une histoire de la recherche collective en sciences sociales » [En ligne], mis en ligne le 24 mai 2011, consulté le 02 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/3033 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.3033 Ce document a été généré automatiquement le 2 octobre 2020. Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. 1 SOMMAIRE Introduction : modèles, usages, effets du collectif dans les sciences sociales Paul-André Rosental Matrices de la recherche collective « Une petite armée de travailleurs auxiliaires » La division du travail et ses enjeux dans l’ethnologie française de l’entre-deux-guerres Benoît de L'Estoile Archéologie du Centre de Recherches Historiques Les enquêtes collectives de Marc Bloch et de Lucien Febvre et leur postérité André Burguière La montée en puissance du laboratoire Modèles Le laboratoire au cœur de la reconstruction des sciences en France 1945-1965 Formes d’organisation et conceptions de la science François Jacq Lieux et idées pour la recherche collective en histoire Les premières -

Picking up the Thread: Recasting Dogon Ideas of Speech in the Work of Geneviève

Picking up the Thread: Recasting Dogon Ideas of Speech in the Work of Geneviève Calame-Griaule Beth Buggenhagen, University of Rochester Introduction Few bodies of ethnographic work have achieved the striking literary prose of Marcel Griaule’s Conversations with Ogotemmêli. Griaule’s volume took the form of 33 conversations through which the Dogon elder, Ogotemmêli, was said to have revealed the esoteric features of Dogon cosmology to him in 1947, the trophy of his doggedness in the face of prolonged attempts by elders to shroud Dogon deep knowledge in secrecy. Through this poetic rendering of Dogon cosmology, the French ethnologist Griaule endeavored to demonstrate the potential for philosophic thought in African societies, a point that was to become the subject of intense debate.1 Griaule’s important text, and his larger oeuvre, came under scrutiny as early as 1967 when Jack Goody wrote that “the reader is uncertain where the conversation ends and the commentary begins” (1967:240). Mary Douglas remarked that it was difficult to distinguish “the voice of the theologian from that of the sacristan” (1968:17). Goody, and later James Clifford (1988), cast a critical eye on the politics and ethics of Griaule’s theoretical findings and ethnographic methods highlighting the slippage between the literary style of Griaule and the written and spoken word of his primary interlocutor, Ogotemmêli. On this latter point Goody, Clifford and more recently Luc de Heusch (1991:436) specifically questioned Griaule’s method of formal interviewing through an interpreter, St. Kogem, a Dogon army sergeant, leading Clifford to charge him of having “perceived fieldwork as a military operation” (Clifford qtd. -

Leiris & Co. : Picasso, Masson, Miró Giacometti, Bacon, Etc

LEIRIS & CO. : PICASSO, MASSON, MIRÓ GIACOMETTI, BACON, ETC. LEIRIS & CO. : PICASSO, MASSON, MIRÓ, GIACOMETTI, BACON, ETC. SOMMAIRE 1. PRESENTATION GENERALE DE L’EXPOSITION 2. PRESENTATION DE MICHEL LEIRIS 3. LISTE INDICATIVE 4. FOCUS SUR LES ŒUVRES 5. LEXIQUE 6. POUR ALLER PLUS LOIN : BIBLIOGRAPHIE 7. TEXTES DE REFERENCE 2 LEIRIS & CO. : PICASSO, MASSON, MIRÓ, GIACOMETTI, BACON, ETC. 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION LEIRIS & CO. : PICASSO, MASSON, MIRO, GIACOMETTI, LAM, BACON, ETC. 3.04 > 14.09.15 GALERIE 3 Commissaires : Agnès de la Beaumelle, Conservateur en chef honoraire, Centre Pompidou Marie-Laure Bernadac, Conservateur général honoraire, Musée du Louvre Denis Hollier, Professeur de littérature, département de français de la New York University Jean Jamin, Conseiller scientifique L’exposition consacrée à Michel Leiris (1901-1990), poète, écrivain, ethnologue, critique d’art, ne se propose pas seulement de dresser le portrait de cet intellectuel singulier, aux multiples facettes, mais aussi de rendre compte à travers sa vie, son œuvre et ses engagements passionnés, de l’extrême modernité de cette traversée du XXe siècle, qui est aujourd’hui une référence pour nombre d’enjeux du monde contemporain. Michel Leiris, personnalité discrète et confidentielle, figure éminemment paradoxale, toujours en position d’écart, de retrait et encore trop méconnue, a également été l’ami des plus grands artistes de son siècle tels que Picasso, Miró, Giacometti, Masson, LAM ou encore Bacon. Franc-tireur, Leiris le fut tous azimuts : poète, il attenta aux règles du langage, autobiographe, il déjoua le récit confessionnel ou l’approche psychanalytique, ethnologue, il formula, avec lucidité, les conditions et les limites de l’approche d’autrui, et la nécessité de s’engager. -

Le Cercueil De Queequeg Mission Dakar-Djibouti, Mai 1931- Février 1933

Le cercueil de Queequeg Mission Dakar-Djibouti, mai 1931- février 1933 Jean Jamin 2 Les Carnets de Bérose Copyright 2014 Encyclopédie en ligne Bérose Lahic / Ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale des patrimoines, Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique ISSN 2266-1964 Illustration de couverture : Couverture de Minotaure n° 2, peinture de Gaston-Louis Roux (détail), 1933. Fabrication de l’édition électronique : Adeline Berjot (Textes) et Martin Monferran (Images) Le cercueil de Queequeg Mission Dakar-Djibouti, mai 1931- février 1933 Jean Jamin Lahic / DPRPS-Direction générale des patrimoines – 2014 Lahic / DPRPS-Direction Les Carnets de Bérose 2 AVERTISSEMENT Ce texte reprend, quelque peu remaniés et complétés, les matériaux et analyses que j’ai préalablement exposés dans trois articles et dans le texte de présentation des œuvres africaines de Michel Leiris publiées à Paris en 1996, aux Éditions Gallimard : « Objets trouvés des paradis perdus. À propos de la Mission Dakar-Djibouti », in Jacques Hainard & Roland Kaehr (éd.), Collections passion, Musée d’ethnographie, Neuchâtel, 1982, pp. 69-100 ; « L’Ethnographie mode d’inemploi. De quelques rapports de l’ethnologie avec le malaise dans la civilisation », in Jacques Hainard & Roland Kaehr (éd.), Le mal et la douleur, Musée d’ethnographie, Neuchâtel, 1986, pp. 45-79 ; « Aux origines du musée de l’Homme. La mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti », Cahiers ethnologiques, 1984, n. s., 5, pp. 7-84 ; « Introduction » à Miroir de l’Afrique de Michel Leiris, Paris, Gallimard, 1996, pp. 9-59. Une version abrégée a été également publiée dans le catalogue de l’exposition La Misión etnográfica y lingüística Dakar-Djibouti y el fantasma de África, 1931-1933,organisée par le Museu Valencià de la Il-lustració i de la Modernitat (Muvlm) du 27 février au 10 mai 2009, sous la direction de Nicolá Sánchez Durá & Hasan G. -

L'empreinte Du Faux

1208_0029_P_545_554_Lemaire 25/10/12 8:07 Page 545 L’empreinte du faux Marianne Lemaire EN JUIN 1932, Deborah Lifchitz, une jeune ethnologue et linguiste formée à l’Institut d’ethnologie et à l’École des langues orientales, rejoignait la mission Dakar-Djibouti alors installée à Gondar, en Éthiopie. Trois ans plus tard, elle accompagnait Denise Paulme en pays dogon, où elles séjournèrent et travaillèrent de concert neuf mois durant. Au cours des années qui ont précédé la guerre, les deux amies publièrent chacune un ouvrage 1, ainsi que plusieurs articles dont trois signés de leurs deux noms. Le 21 février 1942, Deborah Lifchitz est arrêtée par la police française dans l’appartement du XVIe arrondissement de Paris que Michel Leiris avait mis à sa disposition. Elle est alors emprisonnée à la caserne des Tourelles jusqu’au mois d’août, avant d’être transférée à Drancy, puis, à la date du 18 septembre, déportée à Auschwitz où, comme Denise Paulme l’apprit bientôt, elle fut gazée dès son arrivée. Les deux ethno- logues africanistes sont aujourd’hui au cœur d’un « récit » 2 où l’auteur, Michael Freund, mêle dangereusement réalité et fiction, à seule fin d’explorer son histoire personnelle. 1. Deborah Lifchitz, Textes éthiopiens magico-religieux, Paris, Institut d’ethnologie, 1940 ; Denise Paulme, Organisation sociale des Dogon (Soudan-français), Paris, Domat-Montchrestien, 1940. 2. « Récit » est le terme employé sur la quatrième de couverture de l’ouvrage. À propos de Michael Freund, La Disparition de Deborah L., Paris, Le Seuil, 2012. Ce titre, « L’empreinte du faux », est inspiré d’un roman de Patricia Highsmith, qui, elle, s’y connaissait en matière de faux et usages de faux, mais les réservait à la seule intrigue roma- nesque, c’est-à-dire à la fiction. -

MANUAL a Die Unmögliche Expansion Der Geschichte

A01 Die Krise B18 Kinderzeich- Sergei Eisenstein (von allem) nungen und die Max Ernst A02 Bildatlanten- Frage nach dem T. Lux Feininger Projekte der Ursprung Julio González Neolithische1920er Jahre B19 Die S/O- KindheitJohn Heartfield (Propyläen Funktion Florence Henri Kunstgeschichte, B20 Pornophilie Barbara Hepworth Orbis Pictus, B21 Okkultismus Hannah Höch Kulturen derKunst B22 Automatismen, in einer Heinrich Hoerle Erde, Das Bild, Traum, Harry O. Hoyt Handbuch der Halluzination, Valentine Hugo Kunstwissenfalschen- Hypnose Gegenwart,Paul Klee schaft) B23 Bildraum der Germaine Krull A03 Kunsthistorische Biologie Fernand Léger Geschichtsbilder ca.B24 Künstlerische 1930 Helen Levitt und Weltkunst- Forschung: Eli Lotar Geschichten Ethnologie, Len Lye A04 Von ethno- Archäologie, André Masson logischen Kunst- Physik Joan Miró geschichten B25 Die Geste – Max von Moos zu den neuen „ein Pfeil in slow Rolf Nesch ethnologischen motion durch Solomon Nikritin Museen Jahrhunderte Richard Oelze A05 Zeitmodelle der Evolution“: Wolfgang Paalen A06 Funktionen des Sergei Jean Painlevé „Primitiven“ Eisensteins Alexandra Povòrina A07 Die Kunst der Methode Jean Renoir „Primitiven“ B26 Die Expedition Gaston-Louis Roux A08 Die präzise als Medium der Franz Wilhelm Bedingtheit der Avantgarde Seiwert Kunst (Dakar-Djibouti Kurt Seligmann A09 Carl Einstein, und folgende) Kalifala Sidibé „Handbuch der B27 Ethnologie de Jindřich Štyrský Kunst“ l’homme blanc? Toyen A10 „Ethnologische B28 Theorien des Raoul Ubac Kunstgeschich- Faschismus in Frits Van den Berghe te”: -

La Chambre À Soi De L'ethnologue. Une Écriture Féminine En

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL AMU La chambre `asoi de l'ethnologue. Une ´ecrituref´eminine en anthropologie dans l'Entre-deux-guerres Marianne Lemaire To cite this version: Marianne Lemaire. La chambre `asoi de l'ethnologue. Une ´ecriture f´eminineen anthropologie dans l'Entre-deux-guerres. L'Homme - Revue fran¸caised'anthropologie, Editions´ de l'EHESS 2011, pp.83-112. <halshs-00785267> HAL Id: halshs-00785267 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00785267 Submitted on 5 Feb 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. La chambre à soi de l’ethnologue Une écriture féminine en anthropologie dans l’entre-deux-guerres Marianne Lemaire Article paru dans L’Homme 200, 2011, pp. 83-112 Nombreuses sont les femmes qui, au moment de l’institutionnalisation de l’ethnologie, ont investi la toute nouvelle discipline en suivant les cours de l’Institut d’ethnologie, en contribuant à la rénovation du musée d’ethnographie du Trocadéro ou en réalisant des enquêtes sur le terrain. Leur production scientifique est également considérable, et mérite qu’on lui prête attention. -

Griaule's Legacy: Rethinking “La Parole Claire” in Dogon Studies*

Andrew Apter Griaule’s Legacy: Rethinking “la parole claire” in Dogon Studies* Few Africanists, indeed few anthropologists, remain as controversial as Marcel Griaule. Hailed as a hero of French Africanist ethnography, with a prodigious output and prestigious “school”, and assailed as an anti-hero whose sympathy for Africa masked deeper forms of colonial violence, Griaule embodies the best and the worst of our disciplinary history. Lectur- ing in his aviator’s uniform, badgering his informants1, seizing the Parisian limelight, using aerial photography, embarking on missions, collecting for museums, and eventually “becoming” a Dogon elder, Griaule remained a curious combination of nineteenth century adventurer and 20th century colo- nial commandant, at once an agent of the French government and a liberal advocate of African cultural sophistication. Through the extended critique of Lettens (1971), the signal essays of Jamin (1982b) and Clifford (1988), and Hountondji’s attack against ethnophilosophy (1983), Griaule became a favorite target, personifying the violence and duplicity of colonial ethnogra- phy and its mystification of cultural traditions2. With his substantive research on Dogon deep knowledge questioned on empirical grounds (van Beek 1991a), his interpretive focus on secrecy and hidden meaning—what he called “la parole claire”—has become iconic of the colonial imagination at large (Mudimbe 1988). How, then, do we read Griaule’s œuvre, and * An earlier version of this article was presented at Jean-Loup Amselle’s seminar on “L’élaboration des savoirs” at the École des hautes études en sciences sociales (EHESS) on 11 January 2001. I am grateful for valuable feedback from Profes- sor Amselle and his students, and for an extended interview so graciously granted by Professor Jean Jamin during my visit. -

Celles Qui Passent Sans Se Rallier 1930 La Mission Paulme-Lifchitz, Janvier - Octobre 1935 Nnées a - Ethnologie ’ L

5 MISSIONS, ENQUÊTES ET TERRAINS DE L’ETHNOLOGIE - ANNÉES 1930 Les Carnets de Bérose deBérose Carnets Les La mission Paulme-Lifchitz, janvier La missionPaulme-Lifchitz, sansserallier quipassent Celles - oc tobre 1935 tobre Marianne Lemaire Copyright 2014 Encyclopédie en ligne Bérose Série « Missions, enquêtes et terrains - Années 1930 » coordonnée par Christine LAURIÈRE Lahic / Ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale des patrimoines, Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique ISSN 2266-1964 Illustration de couverture : Denise Paulme, Deborah Lifchitz et leur « bébé dogon » sur le toit du musée d’ethnographie du Trocadéro (collection particulière). Fabrication de l’édition électronique : Martin Monferran MISSIONS, ENQUÊTES ET TERRAINS Années 1930 Celles qui passent sans se rallier La mission Paulme-Lifchitz, janvier - octobre 1935 Marianne Lemaire Lahic / DPRPS-Direction générale des patrimoines – 2014 Lahic / DPRPS-Direction Les Carnets de Bérose 5 SOMMAIRE DEUX AMIES POUR UNE MISSION 8 Denise Paulme, une vocation africaniste 8 Deborah Lifchitz, le goût des langues 11 La rencontre 13 Les « potiches » 17 Deborah Lifchitz, Denise Paulme et… Marcel Griaule 18 Retour à Paris : la reconfiguration du champ africaniste 21 UNE MISSION ENTRE DEUX GUERRES 30 « Un mode de vie complètement colonial » 30 Informateurs et interprètes en héritage 31 Des « tournées » en contexte colonial 33 Collectes d’objets et attraits esthétiques 36 UNE MISSION FÉMININE 49 De longs séjours sur le terrain 49 Organisation sociale et littérature orale 51 Des femmes et des administrateurs coloniaux 54 Une mission discrète 58 BIBLIOGRAPHIE 67 uand au mois de janvier 1935 la mission Sahara-Soudan dirigée par Marcel Griaule quitte Paris pour gagner le village dogon de Sanga 1 au Soudan français, le nombre de ses participants peut faire l’objet d’une hésitation.