Digitalisierung Des Spiels : Games, Gamification Und Serious Games

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2006 FIRST Annual Report

annual report For Inspiration & Recognition of Science & Technology 2006 F I R Dean Kamen, FIRST Founder John Abele, FIRST Chairman President, DEKA Research & Founder Chairman, Retired, Development Corporation Boston Scientific Corporation S Recently, we’ve noticed a shift in the national conversation about our People are beginning to take the science problem personally. society’s lack of support for science and technology. Part of the shift is in the amount of discussion — there is certainly an increase in media This shift is a strong signal for renewed commitment to the FIRST T coverage. There has also been a shift in the intensity of the vision. In the 17 years since FIRST was founded, nothing has been more conversation — there is clearly a heightened sense of urgency in the essential to our success than personal connection. The clearest example calls for solutions. Both these are positive developments. More is the personal commitment of you, our teams, mentors, teachers, parents, awareness and urgency around the “science problem” are central to sponsors, and volunteers. For you, this has been personal all along. As the FIRST vision, after all. However, we believe there is another shift more people make a personal connection, we will gain more energy, happening and it has enormous potential for FIRST. create more impact, and deliver more success in changing the way our culture views science and technology. If you listen closely, you can hear a shift in the nature of the conversation. People are not just talking about a science problem and how it affects This year’s Annual Report echoes the idea of personal connections and P02: FIRST Robotics Competition someone else; they are talking about a science problem that affects personal commitment. -

Kjeld Kirk Kristiansen Instructions and MUCH More!

THE MAGAZINE FOR LEGO® ENTHUSIASTS OF ALL AGES! Issue 16 • November 2011 $8.95 in the US Featured Builders: Guy Himber, Rod Gillies and Nathan Proudlove Interview: Kjeld Kirk Kristiansen Instructions and MUCH More! 1 82658 00024 0 Issue 16 • November 2011 Contents From the Editor .....................................................................................................................2 People An American AFOL in London ..................................................................................3 Kjeld Kirk Kristiansen: Growing Up With the LEGO Group, Part 2 ...............................................10 More Building in Billund ............................................................................................14 USS Intrepid Meets USS Intrepid .............................................................................16 Building Minifigure Customization 101: Styling Your Figure’s ‘Do ........................................................................................20 You Can Build It: MINI Nazgul ................................................................................24 Steampunk: An Introduction ................................................................................27 A Look at V&A Steamworks .....................................................................................28 Builder Profile: Morgan190 ......................................................................................33 Builder Profile: Beau Donnan .................................................................................36 -

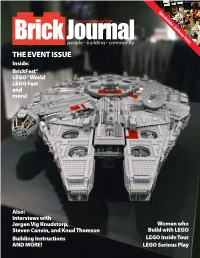

THE EVENT ISSUE Inside: Brickfest® LEGO® World LEGO Fest and More!

Epic Builder: Anthony Sava THE EVENT ISSUE Inside: BrickFest® LEGO® World LEGO Fest and more! Also: Interviews with Jørgen Vig Knudstorp, Women who Steven Canvin, and Knud Thomson Build with LEGO Building Instructions LEGO Inside Tour AND MORE! LEGO Serious Play Now Build A Firm Foundation in its 4th ® Printing! for Your LEGO Hobby! Have you ever wondered about the basics (and the not-so-basics) of LEGO building? What exactly is a slope? What’s the difference between a tile and a plate? Why is it bad to simply stack bricks in columns to make a wall? The Unofficial LEGO Builder’s Guide is here to answer your questions. You’ll learn: • The best ways to connect bricks and creative uses for those patterns • Tricks for calculating and using scale (it’s not as hard as you think) • The step-by-step plans to create a train station on the scale of LEGO people (aka minifigs) • How to build spheres, jumbo-sized LEGO bricks, micro-scaled models, and a mini space shuttle • Tips for sorting and storing all of your LEGO pieces The Unofficial LEGO Builder’s Guide also includes the Brickopedia, a visual guide to more than 300 of the most useful and reusable elements of the LEGO system, with historical notes, common uses, part numbers, and the year each piece first appeared in a LEGO set. Focusing on building actual models with real bricks, The LEGO Builder’s Guide comes with complete instructions to build several cool models but also encourages you to use your imagination to build fantastic creations! The Unofficial LEGO Builder’s Guide by Allan Bedford No Starch Press ISBN 1-59327-054-2 $24.95, 376 pp. -

THE EVENT ISSUE Inside: Brickfest® LEGO® World LEGO Fest and More!

Epic Builder: Anthony Sava THE EVENT ISSUE Inside: BrickFest® LEGO® World LEGO Fest and more! Also: Interviews with Jørgen Vig Knudstorp, Women who Steven Canvin, and Knud Thomson Build with LEGO Building Instructions LEGO Inside Tour AND MORE! LEGO Serious Play Now Build A Firm Foundation in its 4th ® Printing! for Your LEGO Hobby! Have you ever wondered about the basics (and the not-so-basics) of LEGO building? What exactly is a slope? What’s the difference between a tile and a plate? Why is it bad to simply stack bricks in columns to make a wall? The Unofficial LEGO Builder’s Guide is here to answer your questions. You’ll learn: • The best ways to connect bricks and creative uses for those patterns • Tricks for calculating and using scale (it’s not as hard as you think) • The step-by-step plans to create a train station on the scale of LEGO people (aka minifigs) • How to build spheres, jumbo-sized LEGO bricks, micro-scaled models, and a mini space shuttle • Tips for sorting and storing all of your LEGO pieces The Unofficial LEGO Builder’s Guide also includes the Brickopedia, a visual guide to more than 300 of the most useful and reusable elements of the LEGO system, with historical notes, common uses, part numbers, and the year each piece first appeared in a LEGO set. Focusing on building actual models with real bricks, The LEGO Builder’s Guide comes with complete instructions to build several cool models but also encourages you to use your imagination to build fantastic creations! The Unofficial LEGO Builder’s Guide by Allan Bedford No Starch Press ISBN 1-59327-054-2 $24.95, 376 pp. -

Coleccionistas Mundiales De Minifiguras Exclusivas

Coleccionistas Mundiales de Minifi guras Exclusivas Por Lluís Gibert Imágenes por Marc-André Bazergui, William Wong y Shawn Storoe Linked-in estilo LEGO® de Marc-André Bazergui Hay un pequeño grupo de personas cuya vida es una locura. Intentan coleccionar todas esas minifi guras que no están en los canales regulares. Minifi guras como las tarjetas de visita de empleados, y las relativas a eventos y promociones. En las siguientes páginas entenderéis por qué decidieron coleccionarlas y como intentan mejorar sus colecciones. HispaBrick Magazine: ¿Nombre, país y profesión? Marc-André Bazergui (BAZ): Montreal, Servicio de soporte técnico, IBM Canadá (también hago trabajo de consultoría independiente para eventos y community management de MINDSTORMS). Lluis Gibert (LLG): Barcelona, Ingeniero electrónico en el sector de automoción. Fundador y editor de HispaBrick Magazine®. Shawn Storoe (SS): Estados unidos, desarrollador informático. William Wong (WW): Hong Kong, Autónomo/Consultor. HispaBrick Magazine: ¿Cómo comenzaste con LEGO? WW: Comencé con el 6522 Highway Patrol que fue un regalo de cumpleaños de mis padres. Desde entonces, he continuado con LEGO® como hobby durante casi 30 años. BAZ: Volví a LEGO en 2004 al descubrir el MINDSTORMS RCX. SS: Comencé con los sets de LEGO Expert Builder cuando tenía 9 años. Mis padres me compraron el 952 Farm Tractor y directamente me enganché. Conseguí algunos sets de Expert Builder más y con el tiempo recibí el 956 Expert Builder Auto Chassis en las navidades de 1979 y me enamoré con crear cajas de cambios y construcciones con reducciones de engranajes. Me dediqué a construir vehículos con 6 ruedas con las dos del tractor y las cuatro del chasis, y solía empujar las sillas de 48 nuestro comedor. -

LEGO® Strategy and Value Creation

LEGO® Strategy and Value Creation The Lisbon EMBA 2019-2021 Group 6 Group 9 Christian Luwisch Ana Júlia Almeida Isabel Viana João Falcão Madalena Reis Luis Costa Nuno Sousa Nádia Jamal Pedro Teixeira Tiago Fonseca LEGO® – Strategy and Value Creation | The Lisbon MBA There are a lot of skills around resilience and problem solving and creativity that you learn through play. Niels Christiansen, CEO of LEGO® 1 LEGO® – Strategy and Value Creation | The Lisbon MBA CONTENTS 1 Executive Summary ....................................................................................................................... 6 2 Company Overview ....................................................................................................................... 7 3 Environmental Analysis .............................................................................................................. 10 3.1 Macro-environment .............................................................................................................. 10 3.1.1 Sociocultural Environment ................................................................................................ 10 3.1.2 Economics ........................................................................................................................... 11 3.1.3 Technological Environment ............................................................................................... 11 3.1.4 Ecological............................................................................................................................ -

Annual Report 2014 Table of Contents

Annual Report 2014 Table of contents 3 Contents Our work Our strategic approach · 04 Distribution policy · 08 Our programmes · 09 Examples of our work · 16 Research network · 22 What does success look like? · 24 Our LEGO heritage · 29 Letter from our chairman and CEO · 30 Key figures · 32 Why play? · 37 Governance and leadership · 38 Board of directors · 40 Our team · 44 Financial statements Management’s review 2014 · 48 Management’s statement · 50 Independent auditor’s reports · 52 Income statement · 54 Activity reporting · 55 Balance sheet · 56 Statement of changes in equity · 58 Accounting policies · 59 Notes · 61 Ole Kirk’s Foundation · 64 Information about the LEGO Foundation · 66 Print: Rosendahls Design: KIRK & HOLM Our strategic approach Our strategic approach 4 5 Transforming attitudes and behaviours Our strategic towards learning through play approach Our aim is to build a future in which learning through Our work is about challenging the status quo by play empowers children to become creative, engaged, re-defining play and re-imagining learning – changing life-long learners. We do this by promoting systemic, the way people understand the importance of play, scalable change in partnership with others by especially the value it has in helping children learn skills transforming attitudes and behaviours to learning essential for life in the 21st century. through play. Our focus is on children aged 0–12, with a special To do this, we: emphasis on early childhood. At this age, children play Build and share Open minds naturally and there is widespread acceptance that they Identify and support PROGRAMMES that do so. -

Company Timeline Innovation and Production Play Experiences For

PlayInnovationCompany and experiencesproductiontimeline for every child We want to continue creating new opportunitiesBeingThrough committed almost for a children tocentury, bringing tothe reach high-quality LEGO Group ® theirLEGOhas grown potential play from experiences by being learning a small to through millions local play. companyof Wechildreninto constantly being around one innovateof the the world, world’s to providewe leading are focusedchildren withonsuppliers providing high-quality of creative a product and playsafe range andproducts thatlearning reflects thatthematerials. individual encourage Here needs themis a timeline andto problem-solve, interests summing of up collaborate,everya family child. belief discover, in an idea, and theimagine. meaning and substance of the LEGO® name and brand, and our most iconic historical events. The LEGO Group A short presentation Based on the iconic LEGO ® brick, the Contents LEGO Group is one of the world’s leading manufacturers of play materials with headquarters in Billund, Denmark, and main offices in Enfield (USA), London (UK), Shanghai (China), and Singapore. Company snapshot 1 PlayInnovationCompany and ‘Children are our role models’ 2 This booklet provides highlights on how ® The LEGO Strategy 3 we set out to achieve our mission to inspire Organisational structure 4 and develop the builders of tomorrow The LEGO Foundation 4 through creative play and learning. LEGO® Education 5 experiencesproductiontimeline Play experiences for every child 7 Highlight of LEGO® products 10 Innovation -

LEGO Creations for All Ages

LEGO Creations for All Ages Paul M.L. Janssen Lakeside Association, July 22 2011 Overview Part 1: History of the LEGO company Part 2: The adult LEGO fan Part 3: Art and Science of LEGO Part 4: Creations by and for all ages Part 5: LEGO Ohio Stadium Part 1: History of the Company Founded in Billund, 1916 Denmark (not named Lego till 1934) by Ole Kirk Christiansen Main Product Line: 1916-1932: Furniture 1932-1960: Wooden Toys 1949-1958: Plastic Pre-bricks 1958-current: System Bricks Part 1: History 1916 Ole Kirk Christiansen purchased an existing wood- working shop that had been in business since 1895. He primarily focused on houses and furniture. In order to aid in designing full-sized product, he constructed miniature sized items such as step-ladders and ironing boards. These miniature creations prompted him to start manufacturing wooden toys. Pull-along LEGO train, 1935 Pull-along LEGO duck, 1935 Part 1: History 1924 His young sons burned down his shop. He rebuilt his shop, now larger, and expanded his business. The great depression hit, and it is said government persuasion made him move primarily into toy production as a full-time focus. 1932 Ole Kirk Christiansen, master carpenter and joiner, establishes his business in the village of Billund, Denmark. His firm manufactures stepladders, ironing boards, stools and wooden toys. His son, Godtfred Kirk Christiansen, starts working in the business at the age of 12. Part 1: History 1934 The company and its products now adopt the name LEGO, formed from the Danish words "LEg GOdt" ("play well"). -

Exploring Cyber Security Awareness Through LEGO Serious Play Part I: the Learning Experience

Expanding Horizons Management, Business, Management and Knowledge and Learning Technology for Better Society International Conference 2020 20–22 May 2020 Technology, Innovation Online Conference and Industrial Management Exploring Cyber Security Awareness Through LEGO Serious Play Part I: The Learning Experience Petra Maria Asprion University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Switzerland [email protected] Bettina Schneider University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Switzerland [email protected] Pascal Moriggl University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Switzerland [email protected] Frank Grimberg University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Switzerland [email protected] Abstract Lego Serious Play (LSP) is a methodology that helps people brainstorm and discuss complex ideas through storytelling and metaphors. LSP has been successfully applied as a mechanism for creative learning and team building. In this paper, we discuss using LSP to teach core topics of Cyber Security and Resilience (CS&R) in higher education. Initial results suggest that LSP has a positive impact on student learning, while also improving student engagement both, within the course and in their business environment. While the use of LSP discussed here focuses on its implementation in CS&R courses, this highly transferable methodology can be applied across the spectrum of disciplines and for multiple purposes. In addition, it can also be used to facilitate cyber security awareness or risk assessment workshops in various environments. Keywords: Cyber Security and Resilience, Cyber Security Awareness, Creativity, Gamification, Learning Experience, LEGO Serious Play, LEGO, Higher Education INTRODUCTION To realize the potential of the digital transformation, organizations need to develop strategies and processes to cope with digital privacy and security challenges. -

A Fabled LEGO® Brick History

A Fabled LEGO® Brick History The LEGO Group’s decision to hand off the development of LEGO® Star Wars™: The Video Game to an outside group in the early 2000s was both difficult to make and not well- informed, said Jørgen Vig Knudstorp, who was the CEO of the LEGO Group at the time and is now the executive chairman of LEGO Brand Group. “It was a very difficult decision,” he said. “And I think also a decision that unfortunately, was biased by having a management team – not least including myself and the board of directors – that actually knew relatively little about this massive market of video gaming.” In retrospect, Knudstorp said, the LEGO Group should have probably struck a deal similar to the one made about LEGOLAND, which included the LEGO Group maintaining an ownership stake. Kristiansen recreating, in 2008, an image of he and his sister playing with a LEGO set in 1958. Instead, Giant Interactive maintained not just full ownership of the 2005 game, but – for a time – had full global rights to all LEGO video games. Knudstorp said that ultimately the company learned a lot of important lessons through that deal. “I think from the beginning we should have taken an equity stake to be able to co-invest and co-influence and be part of that journey, while recognizing that we might not be the best operators of that company.” Importantly, he added, it wasn’t about the money, but rather the LEGO Group’s ability to better help shape the direction of the studio by being more directly involved. -

El Video Interactivo Como Herramienta Educativa Para Promover El Cumplimiento Del Reglamento De Tránsito Y Propiciar La No Violencia Vial

ESCUELA DE POSTGRADO Maestría en Diseño Gráfico EL VIDEO INTERACTIVO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y PROPICIAR LA NO VIOLENCIA VIAL Tesis para optar al grado de Maestro en Diseño Gráfico ENRIQUE MAURICIO JESUS VARGAS VIVANCO Asesor: Mg. Rafael Ernesto Vivanco Alvarez Lima – Perú 2020 Resumen La siguiente investigación se realiza con el fin de dar a conocer cómo el caos vehicular y el no cumplimiento y respeto por las reglas básicas de tránsito hacen que las personas adopten actitudes agresivas que llegan a desencadenar en una violencia vial frente a los demás conductores debido al alto nivel de imprudencia al manejar. El estudio realizado evidencia que faltas básicas al reglamento de tránsito, entre ellas pararse en medio de la calzada en doble fila, doblar a la izquierda cuando no está permitido y parar a recoger pasajeros en una calle de doble vía hacen que el tráfico se congestione, ocasionando una pérdida de tiempo innecesaria y, por ende, aumentando el estrés en los demás conductores, llegando a desencadenar insultos y peleas; más conocido como violencia vial. El objetivo del proyecto consistió en realizar una campaña de concientización enfocada en jóvenes que ya cuenten con licencia para conducir o estén próximos a tenerla, para así poder educar sobre la importancia del cumplimiento del reglamento de tránsito y seguridad vial, evitando por tanto la violencia vial. Por ello el diseño gráfico llevado a una plataforma de video educativo utilizando la técnica de “stop-motion” utilizando piezas de Lego resulta efectivo para captar el interés de los jóvenes estimulando una actitud de cambio sobre lo importante que es conocer y respetar las reglas de tránsito para evitar generar más caos en las pistas y con ello disminuir el estrés y así combatir la violencia vial.