Recueildesnotice35cons ( PDF )

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

MINOR POLITICAL PARTIES and the LANGUAGE of POLITICS in LATE COLONIAL BENGAL(L921-194?); ATTITUDE, ADJUSTMENT and REACTION

MINOR POLITICAL PARTIES AND THE LANGUAGE OF POLITICS IN LATE COLONIAL BENGAL(l921-194?); ATTITUDE, ADJUSTMENT AND REACTION THESIS SUBMITTED FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HISTORY UNIVERSITY OF NORTH BENGAL BY KOUSHIKIDASGUPTA ASSISTANT PROFESSOR DEPARTMENT OF HISTORY UNIVERSITY OF GOUR BANGA MALDA UPERVISOR PROFESSOR I. SARKAR DEPARTMENT OF HISTORY UNIVERSITY OF NORTH BENGAL RAJA RAMMOHANPUR, DARJEELING WEST BENGAL 2011 IK 35 229^ I ^ pro 'J"^') 2?557i UNIVERSITY OF NORTH BENGAL Raja Rammohunpur P.O. North Bengal University Dist. Darjeeling - 734013 West Bengal (India) • Phone : 0353 - 2776351 Ref. No Date y.hU. CERTIFICATE OF GUIDE AND SUPERVISOR Certified that the Ph.D. thesis prepared by Koushiki Dasgupta on Minor Political Parties and the Language of Politics in Late Colonial Bengal ^921-194'^ J Attitude, Adjustment and Reaction embodies the result of her original study and investigation under my supervision. To the best of my knowledge and belief, this study is the first of its kind and is in no way a reproduction of any other research work. Dr.LSarkar ^''^ Professor of History Department of History University of North Bengal Darje^ingy^A^iCst^^a^r Department of History University nfVi,rth Bengal Darjeeliny l\V Bj DECLARATION I do hereby declare that the thesis entitled MINOR POLITICAL PARTIES AND THE LANGUAGE OF POLITICS IN LATE COLONIAL BENGAL (l921- 1947); ATTITUDE, ADJUSTMENT AND REACTION being submitted to the University of North Bengal in partial fulfillment for the award of Doctor of Philosophy in History is an original piece of research work done by me and has not been published or submitted elsewhere for any other degree in full or part of it. -

Journal Officiel Algérie

N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

January-March 2008 Content.Pmd

JANUARY - MARCH 2008 Vol. 24 No. 1 CONTENTS EDITORIAL * Publication audit, handling publication misconduct and need for 1 education of authors: A Pakistani perspective Shaukat Ali Jawaid ORIGINAL ARTICLE * Shoulder Instability: The Role of MR Arthrography in Diagnosing Anteroinferior 6 Labroligamentous Lesions: Our experience at King Hussein Medical Center, Jordan Asem Al Hiari * Stress and depression among medical students: A cross sectional study at 12 a medical college in Saudi Arabia Hamza Mohammad Abdulghani * Comparative studies on antisickling properties of thiocyanate, 18 tellurite and hydroxyurea Oyewole OI, Malomo SO, Adebayo JO * Genotyping of thalassemia in microcytic hypochromic anemia patients 23 from Southwest Region of Iran Fakhar Rahim * Relationship between the serologic status of Helicobacter Pylori with 29 the presence of unstable angina Seyed Mohammad Alavi, Seyed Mohammad Hasan Adel, Alireza Rajabzadeh * Congenital malformations among live births at Arvand Hospital, 33 Ahwaz, Iran - A prospective study Ahmadzadeh Ali, Safikhani Zahad, Abdulahi Masoumeh, Ahmadzadeh Azar * Adenomyosis uteri in infertile women: Experience in a Tropical 38 Community Teaching Hospital Adebiyi Gbadebo Adesiyun, Modupeola Omotara Samaila, Abimbola Kolawole * Common signs and symptoms in hypothyroidism in central part of Iran 44 Ali Jabbari, Sima Besharat, Nasrin Razavianzadeh, Mansour Moetabar * The statistical analysis of application of teeth in forensic odontology center, 48 Tehran, Iran, 1980-2000 Amir Deebaei, Hadi Fathi Moghaddam, Parivash Delkhosh * Clinical presentation of late haemorrhagic disease of Newborn 52 Rehana Majeed, Yasmeen Memon, Farrukh Majeed * Evaluation of inhibitory effects of Iranian propolis against filamentous bacteria 56 Saeed Eshraghi, Shirin Valafar * Electroencephalogram findings in Saudi children with delayed language development 61 Taha Sadig Ahmed, A. -

Life with Augustine

Life with Augustine ...a course in his spirit and guidance for daily living By Edmond A. Maher ii Life with Augustine © 2002 Augustinian Press Australia Sydney, Australia. Acknowledgements: The author wishes to acknowledge and thank the following people: ► the Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel, Australia, for support- ing this project, with special mention of Pat Fahey osa, Kevin Burman osa, Pat Codd osa and Peter Jones osa ► Laurence Mooney osa for assistance in editing ► Michael Morahan osa for formatting this 2nd Edition ► John Coles, Peter Gagan, Dr. Frank McGrath fms (Brisbane CEO), Benet Fonck ofm, Peter Keogh sfo for sharing their vast experience in adult education ► John Rotelle osa, for granting us permission to use his English translation of Tarcisius van Bavel’s work Augustine (full bibliography within) and for his scholarly advice Megan Atkins for her formatting suggestions in the 1st Edition, that have carried over into this the 2nd ► those generous people who have completed the 1st Edition and suggested valuable improvements, especially Kath Neehouse and friends at Villanova College, Brisbane Foreword 1 Dear Participant Saint Augustine of Hippo is a figure in our history who has appealed to the curiosity and imagination of many generations. He is well known for being both sinner and saint, for being a bishop yet also a fellow pilgrim on the journey to God. One of the most popular and attractive persons across many centuries, his influence on the church has continued to our current day. He is also renowned for his influ- ence in philosophy and psychology and even (in an indirect way) art, music and architecture. -

Les Échanges Commerciaux Entre La Côte Méditerranéenne Et À L’Intérieur Du Maghreb Au Iie Siècle Vus Au Travers Du Tarif Zaraï

Les échanges commerciaux entre la côte méditerranéenne et à l’intérieur du Maghreb au IIe siècle vus au travers du tarif Zaraï Pierre MORIZOT Chercheur libre, diplomate retraité Le document lapidaire connu sous le nom de Tarif de Zaraï a été découvert au siècle dernier dans le village de Zraia (Algérie) lors de la construction d’un moulin. Publié en 1858 par Léon Renier, repris pour l’essentiel par Mommsen dans le CIL VIII, 5408, retouché par Dessau et Cagnat dans le supplément du Corpus pour la Numidie sous le n°18643, il a fait depuis l’objet de nombreux commentaires1. Zraia est situé à environ 120 kilomètres de la Méditerranée (fig.1) dans une sorte de goulot d’étranglement qui commande l’une des voies de passage les plus fréquentées entre les Hautes Plaines constantinoises et les steppes semi-arides du Hodna (fig.2). Alors que la pluviométrie dans les Hautes Plaines est de l’ordre de 400 à 500 mm annuels, elle n’est plus que de 200 à 300 mm dans le bassin du Hodna (fig.3). Il s’ensuit que Zraia et ses abords sont une étape essentielle sur la grande voie de transhumance qu’empruntent les pasteurs nomades ou semi-nomades du Sud lorsque leurs pâturages sont épuisés pour passer l’été dans le Nord plus accueillant. Ce phénomène, qui dans un passé récent intéressait 300.000 têtes de bétail2 pour la seule région concernée (fig.4), est l’achaba, et nous savons par les historiens antiques tels que Hérodote3 et Strabon4 que de tels mouvements saisonniers existaient déjà dans l’Antiquité en diverses régions d’Afrique du Nord. -

The Ideological Origins of the French Mediterranean Empire, 1789-1870

The Civilizing Sea: The Ideological Origins of the French Mediterranean Empire, 1789-1870 The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Dzanic, Dzavid. 2016. The Civilizing Sea: The Ideological Origins of the French Mediterranean Empire, 1789-1870. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:33840734 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Civilizing Sea: The Ideological Origins of the French Mediterranean Empire, 1789-1870 A dissertation presented by Dzavid Dzanic to The Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts August 2016 © 2016 - Dzavid Dzanic All rights reserved. Advisor: David Armitage Author: Dzavid Dzanic The Civilizing Sea: The Ideological Origins of the French Mediterranean Empire, 1789-1870 Abstract This dissertation examines the religious, diplomatic, legal, and intellectual history of French imperialism in Italy, Egypt, and Algeria between the 1789 French Revolution and the beginning of the French Third Republic in 1870. In examining the wider logic of French imperial expansion around the Mediterranean, this dissertation bridges the Revolutionary, Napoleonic, Restoration (1815-30), July Monarchy (1830-48), Second Republic (1848-52), and Second Empire (1852-70) periods. Moreover, this study represents the first comprehensive study of interactions between imperial officers and local actors around the Mediterranean. -

The Expansion of Christianity: a Gazetteer of Its First Three Centuries

THE EXPANSION OF CHRISTIANITY SUPPLEMENTS TO VIGILIAE CHRISTIANAE Formerly Philosophia Patrum TEXTS AND STUDIES OF EARLY CHRISTIAN LIFE AND LANGUAGE EDITORS J. DEN BOEFT — J. VAN OORT — W.L. PETERSEN D.T. RUNIA — C. SCHOLTEN — J.C.M. VAN WINDEN VOLUME LXIX THE EXPANSION OF CHRISTIANITY A GAZETTEER OF ITS FIRST THREE CENTURIES BY RODERIC L. MULLEN BRILL LEIDEN • BOSTON 2004 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mullen, Roderic L. The expansion of Christianity : a gazetteer of its first three centuries / Roderic L. Mullen. p. cm. — (Supplements to Vigiliae Christianae, ISSN 0920-623X ; v. 69) Includes bibliographical references and index. ISBN 90-04-13135-3 (alk. paper) 1. Church history—Primitive and early church, ca. 30-600. I. Title. II. Series. BR165.M96 2003 270.1—dc22 2003065171 ISSN 0920-623X ISBN 90 04 13135 3 © Copyright 2004 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Brill provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910 Danvers, MA 01923, USA. Fees are subject to change. printed in the netherlands For Anya This page intentionally left blank CONTENTS Preface ........................................................................................ ix Introduction ................................................................................ 1 PART ONE CHRISTIAN COMMUNITIES IN ASIA BEFORE 325 C.E. Palestine ..................................................................................... -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets

No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

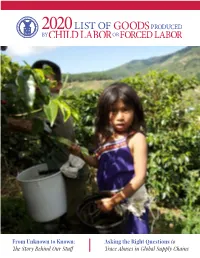

2020 List of Goods Produced by Child Labor Or Forced Labor

From Unknown to Known: Asking the Right Questions to The Story Behind Our Stuff Trace Abuses in Global Supply Chains DOWNLOAD ILAB’S COMPLY CHAIN AND APPS TODAY! Explore the key elements Discover of social best practice COMPLY CHAIN compliance 8 guidance Reduce child labor and forced systems 3 labor in global supply chains! 7 4 NEW! Explore more than 50 real 6 Assess risks Learn from world examples of best practices! 5 and impacts innovative in supply chains NEW! Discover topics like company responsible recruitment and examples worker voice! NEW! Learn to improve engagement with stakeholders on issues of social compliance! ¡Disponible en español! Disponible en français! Check Browse goods countries' produced with efforts to child labor or eliminate forced labor 1,000+ pages of research in child labor the palm of your hand! NEW! Examine child labor data on 131 countries! Review Find child NEW! Check out the Mexico laws and labor data country profile for the first time! ratifications NEW! Uncover details on 25 additions and 1 removal for the List of Goods! How to Access Our Reports We’ve got you covered! Access our reports in the way that works best for you. On Your Computer All three of the U.S. Department of Labor’s (USDOL) flagship reports on international child labor and forced labor are available on the USDOL website in HTML and PDF formats at https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor. These reports include Findings on the Worst Forms of Child Labor, as required by the Trade and Development Act of 2000; List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, as required by the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005; and List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor, as required by Executive Order 13126. -

Préface De Mr Hocine MAZOUZ Le Wali De La Wilaya De Batna

Préface de Mr Hocine MAZOUZ Le Wali de la Wilaya de Batna Je suis particulièrement honoré de préfacer le premier an- nuaire régional des entreprises qui constitue un outil précieux en ma- tière d’information et de communication pour les opérateurs écono- miques de la wilaya de Batna, et les opérateurs étrangers, souhaitant investir dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie, le tourisme dans notre région. L’élaboration de l’annuaire des entreprises est venue répon- dre aux besoins des opérateurs économiques et s’inscrit pleinement dans la politique de communication développée par ces secteurs. Cette initiative à permis la compilation d’une base de don- nées importante inventoriant les entreprises publiques et privés acti- vant dans différentes branches d’activité de la région de la wilaya de Batna. L’annuaire, qui répertorie l’ensemble des entreprises, opé- rant dans la wilaya de Batna dans tous les secteurs, sera diffusé à l’en- semble des institutions nationales ainsi qu’aux représentations diplo- matiques. Par ailleurs, il constitue un espace publicitaire pour les opé- rateurs qui y figurent ainsi que pour d’autres qui voudraient se faire connaitre dans notre secteur à travers des publicités que nous leur ré- serverons dans nos prochaines éditions. Conscient des enjeux et des défis à relever, l’exploitation des données continuellement actualisées et insérées dans les prochains annuaires, permettra aux opérateurs, promoteurs et investisseurs de prendre connaissance aux programmes de développement de la wilaya de Batna, ainsi que l’opportunité en matière d’investissement dont la finalité s’inscrit autour des axes ci-après. -

Saint Cyprien Et Les Barbares Africains (Epist

Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano, Antig. crist. (Murcia) VII, 1990 SAINT CYPRIEN ET LES BARBARES AFRICAINS (EPIST. 62) TADEUSZ KOTULA SUMMARY The relations between Romans and autochthonous in northern Africa normally must have been pacific although on occasions living together gave rise to problems which resulted in military conflicts. Our knowledge of the evolution of the society in the third century is very poor due to the lack of literary documents. Because of this short comming the epigraphic evidence plays an important role, and also the works of S. Cyprian, written during this period, assumes a position of out standing interest. Around 253, when an insurrection broke out in the eastern part of Mauritania and in Numidia, Cyprian wrote his epistle n. 62 to the eight bishops of the diócesis located in these territories, sending at the same time money to pay the ransom of those captured by the barbarians. The author tries to determine the particularities and the content of the barbarian olTense basing his study on the data provided in the letter and from what we know of the period in that area. The personality of S. Cyprian and his writings are re-examined in order to obtain a deeper knowledge of the third century. Le sujet de la présente communication me conduit à commencer par certaines remarques préliminaires. Je ne me propose de traiter qu'un épisode des relations romano-barbares en Afrique vu, à l'époque de la dite crise du IIP siècle, par un écrivain ecclésiastique, saint Cyprien évêque de Carthage, apologiste africain eminent. -

The Sand Filterers

1 The sand filterers Majnoun, the passionate lover of Leila, wandering in the desert, was seen one day filtering sand in his hands. “What are you looking for?” He was asked. “I am looking for Leila.” “How can you expect to find such a pure pearl like Leila in this dust?” “I look for Leila everywhere”, replied Majnoun, “hoping to find her one day, somewhere.” Farid Eddin Attar, as reported by Emile Dermenghem, Spiritual Masters’ Collection. 2 Introduction Whatever judgment passed in the future on Mostefa Ben Boulaid, Bachir Chihani or Adjel Adjoul, a place in the mythical Algerian revolution will be devoted to them. Many controversies will arise concerning the nature of this place. As for me, I only hope to be faithful to their truth. To achieve this, I think time has come to unveil the history of the Aures- Nememcha insurrection and rid it of its slag, reaching deep in its genuine reality which makes it fascinating. The events told here go from November 1st, 1954 to June 1959. They depict rather normal facts, sometimes mean, often grandiose, and men who discover their humanity and whose everyday life in the bush is scrutinized as if by a scanner. As it is known, it is not easy to revive part of contemporary History, particularly the one concerning the Aures Nememcha insurrection of November 1954. I have started gleaning testimonies in 1969, leaving aside those dealing with propaganda or exonerating partiality. I have confronted facts and witnesses, through an unyielding search for truth, bearing in mind that each witness, consciously or not, is victim of his own implication.