Rationalitäten Der Gewalt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Central Europe

Central Europe Federal Republic of Germany Domestic Affairs s JULY 1, 1979 Karl Carstens of the Christian Democratic Union (CDU) took office as the new president of the Federal Republic. He had been elected by the federal parliament to succeed Walter Scheel. Also in July CDU and the Christian Social Union (CSU), the opposition parties in the federal lower house, chose Franz Josef Strauss as their candidate for chancellor in the 1980 elections. In the state parliament elections in Berlin and Rhineland-Palatinate on March 18, the governing parties retained their majorities; the results in Berlin were CDU, 44 per cent; Social Democratic party (SDP), 43 per cent; and the Free Democratic party (FDP), 8 per cent; the results in Rhineland-Palatinate were CDU, 50 per cent; SPD, 42 per cent; FDP, 6 per cent; and the National Democratic party (NPD), .7 per cent. In the parliamentary election in the state of Schleswig-Holstein, on April 29, CDU maintained its absolute majority against SPD and FDP; the results were CDU, 48 per cent; SPD, 42 per cent; FDP, 6 per cent; and NPD, .2 per cent. In the election for the city-state parliament in Bremen, on October 7, SPD retained its absolute majority, while CDU and FDP lost a number of seats. The election for the first European parliament, in June, produced the following outcome in the Federal Republic: SPD, 40 per cent; CDU, 39 per cent; CSU, 10 per cent; FDP, 6 per cent; and the German Communist party (DK.P), .4 per cent. The voter turnout was 66 per cent. -

RAF) Die Herausforderung Für Das Bundeskriminalamt Als Zentrale Ermittlungsbehörde

60 Jahre Staatsschutz im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit Rote Armee Fraktion (RAF) Die Herausforderung für das Bundeskriminalamt als Zentrale Ermittlungsbehörde Günther Scheicher, Abteilungspräsident a.D. (BKA) - Es gilt das gesprochene Wort - 1. Einleitung: 60 Jahre Bundeskriminalamt, fast 30 Jahre Ermittlungen gegen die RAF – eine große, bis dahin die größte Herausforderung nicht nur für die Sicherheitsbehörden, sondern für alle gesellschaftlichen Kräfte unserer Republik, vielleicht vergleichbar mit der heute so relevanten Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. 2. Dimension in Fakten und Zahlen In ihrer 30jährigen Terrorgeschichte verübte die RAF ab Mai 1972 26 Anschläge mit verheerenden Folgen. 34 Menschen wurden von der RAF ermordet, und aus ihren Reihen fanden 20 Mitglieder den Tod. Mit dem Zeitraffer erinnere ich an 1972 mit den todbringenden Anschlägen auf Einrichtungen der US-Armee in Frankfurt und Heidelberg, an die Sprengstoffanschläge auf das Bayerische Landeskriminalamt, das Polizeipräsidium in Augsburg, das Springer- Hochhaus in Hamburg und auf den Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof Buddenberg, dann 1975 an den Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm, an das Jahr 1977 mit der Ermordung des Generalbundesanwaltes Buback, des Bankiers Ponto, des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer, an die Morde und Sprengstoffanschläge der Jahre 1985 bis 1993, stellvertretend für die Opfer in dieser Zeit nenne ich aus dem Bereich des Wirtschaftslebens die Namen Zimmermann, Beckurts, Herrhausen, Rohwedder, aus der Politik von Braunmühl, Tietmeyer, Neusel. 2 Doch wir entsinnen uns nicht nur der bekannten Namen, sondern genauso der Toten und Verletzten aus unseren Reihen und denen der niederländischen Kollegen, und wir denken ebenso an die Soldaten der US-Army wie an ganz normale Menschen, die Opfer der RAF oder ihrer Verbündeten geworden sind. -

Black Flag Group

ORGAfl OF THE \C HIST BLACK CROSS VOL 5 NO 5 1978 20P IRIS MILLS- RONAN BENNETT FIENDISH ANARCHIST , s CK HO OR rgan of the Anarchist Black Cross Published by Black Flag Group. STATE OF PLAY to 15th June 1978 GUY FAWKES POSTERS Subs. £4.00 per 12 issues (home). ' - ->' .; ^ g. Printing & We are selling them at 30p including Canada/Australia/N.Z. (airmail) £7.25, production 159.00 post and packing, from Mushroom, I U.S.A.J14.50. Postage 73.40 232. 40 Heathcote Street, Nottingham. (They'll Black Flag, Over The Water, Sanday, Sales & subs to be selling at about 25p over the counter). Orkney KW17 2BL. 15th June 78 Cheques and P.O.S should be made out to Printed by Anarchy Collective. from last a/c 94. 91 "The Teapot Club" (Ithat's right). Proceeds from All the money we derive from them, NEW Adress: 37A Grosvenor Avenue armed robberies 0. 00 London N5. Donations * 90. 56 185.47 will be diverted to "worthy" projects. Teleohone(when re-connected) 01-359-4794. Loss on last issue 46.93 (Bulk orders are at other rates yet to be (as before). Deficit outstanding 1477.02 worked out.) All other adresses are fictious1. 1523. 95 The Problems We're Facing. •Donations: Durham A. McQ. £2.50; Black Flag's "splendidly erratic" rate of Cumberland A.H. £1.50; US Picnic SRAF appearance has stepped up somewhat ($60)£31.50; Picnic Sacramento Italian Anarchists, ($50)£26.56; Hoy R.McG.£2.00 this year. This is only the fourth issue London R.M. -

Ungebrochener Vergeltungswille

# 1997/42 Inland https://www.jungle.world/artikel/1997/42/ungebrochener-vergeltungswille Ungebrochener Vergeltungswille Von Ivo Bozic Noch immer sitzen zehn ehemalige RAF-Mitglieder im Knast. Manche von ihnen seit über 20 Jahren 27 Jahre nach der Gründung der RAF und fünf Jahre nach der Einstellung der tödlichen Angriffe sitzen noch zehn ehemalige Mitglieder der Stadtguerilla-Gruppe in deutschen Gefängnissen ein - manche von ihnen seit mehr als 20 Jahren. Während die RAF im April 1992 die Eskalation herunterfuhr, um politischen Raum für die Lösung der Gefangenenfrage zu schaffen, ist der Vergeltungswille des Staates ungebrochen. Die Kinkel-Initiative vom Januar 1992, als von Staatsseite das Angebot an die RAF herangetragen wurde, bei Einstellung des Bewaffneten Kampfes bestimmte Gefangene vorzeitig zu entlassen, wurde - sofern es überhaupt jemals ernst gemeint gewesen sein sollte - spätestens wieder fallen gelassen, als bekannt wurde, daß der Staatsschutzspitzel Klaus Steinmetz sehr nahe an der RAF war und den Ermittlungsbehörden eine militärische Lösung des Problems RAF greifbar schien. Auch nach der Rücknahme der Eskalation durch die RAF ist die Staatsseite den Gefangenen nicht entgegengekommen. Warum sollte sie auch? Der Druck ist verschwunden, seit die hohen Herrn wieder ungestört mit ihrem Dackel um die Ecke Gassi gehen können. Dabei wäre schon aus medizinischen Gründen die Freilassung zumindest von Helmut Pohl und Heidi Schulz dringend geboten. Bei beiden sind durch ihre lange Haftzeit (Helmut Pohl sitzt seit insgesamt 22, Heidi -

Terrorism and Language: a Text-Based Analysis of the German Case by Bowman H

Conflict Quarterly Terrorism and Language: A Text-Based Analysis of the German Case by Bowman H. Miller "The pen is mightier than the sword." Edward Bulwer-Lytton, Richelieu, 1839. INTRODUCTION In his film role as General George Patton, George C. Scott appears in triumphant glee overlooking the sandy plain where Erwin Rommel's decimated tanks lie ablaze. He gloats: "Rommel, you bastard, I read your goddamn book!" Elsewhere, reflecting on that same dark period of German history, many have claimed the Allies would have done well to anticipate, and perhaps might even have pre-empted, Hitler's rise to power and aggression, had they read and carefully analyzed his Mein Kampf. Writing recently in the Washington Post from the perspective not of analysis but of politics, former United States U.N. Ambassador Jeane Kirkpatrick has argued that there are "no excuses" for terrorism: The issue that should concern us is not whether in their heart of hearts, gunmen seek goals beyond the violence they perpetrate. The issue that should concern us is the violence itself. Terrorist acts are the issue, not the motives or sincerity of those who commit them.1 While her underlying political premise is open to argument in the minds of many, the fact is that, objectively, one of the keys to understanding terrorism in its varied manifestations is the analysis of these "excuses" cited by the terrorists themselves. Terrorism is, after all, a set of tactics, not a belief system. The following discussion argues that a careful reading and analysis of what today's terrorists are saying can reveal unique and essential data with which to assess and perhaps to help anticipate their actions and in tentions. -

How Terrorist Campaigns End

Department of Economic and Political Studies University of Helsinki Finland Acta Politica 41 How Terrorist Campaigns End The Campaigns of the Rode Jeugd in the Netherlands and the Symbionese Liberation Army in the United States Leena Malkki ACADEMIC DISSERTATION To be presented, with the permission of the Faculty of Social Sciences of the University of Helsinki, for public examination in the lecture room 5, University main building, on June 11, 2010, at 12 noon. Helsinki 2010 ISBN 978-952-10-6266-7 (pbk.) ISSN 0515-3093 Helsinki University Print Helsinki 2010 Abstract This study explores the decline of terrorism by conducting source-based case studies on two left-wing terrorist campaigns in the 1970s, those of the Rode Jeugd in the Netherlands and the Symbionese Liberation Army in the United States. The purpose of the case studies is to bring more light into the interplay of different external and internal factors in the development of terrorist campaigns. This is done by presenting the history of the two chosen campaigns as narratives from the participants’ points of view, based on interviews with participants and extensive archival material. Organizational resources and dynamics clearly influenced the course of the two campaigns, but in different ways. This divergence derives at least partly from dissimilarities in organizational design and the incentive structure. Comparison of even these two cases shows that organizations using terrorism as a strategy can differ significantly, even when they share ideological orientation, are of the same size and operate in the same time period. Theories on the dynamics of terrorist campaigns would benefit from being more sensitive to this. -

RAF) Und Ihrer Kontexte: Eine Chronik (Überarbeitete Chronik Aus Dem Jahr 2007) Von Jan-Hendrik Schulz

Zur Geschichte der Roten Armee Fraktion (RAF) und ihrer Kontexte: Eine Chronik (Überarbeitete Chronik aus dem Jahr 2007) von Jan-Hendrik Schulz 08.03.1965 Die ersten amerikanischen Bodentruppen landen in Vietnam. Damit verbunden ist die bis 1968 dauernde „Operation Rolling Thunder“, in deren Verlauf die US- amerikanische Luftwaffe den von der „Front National de Libération“ (FNL) – später vereinfacht als „Vietcong“ bezeichnet – organisierten Ho-Chi-Minh-Pfad bombardiert. In der Folgezeit wird die Luftoffensive gegen die Demokratische Republik Vietnam weiter ausgeweitet. Kommentar: Der Vietnam-Konflikt bekam seit Mitte der 1960er-Jahre eine starke Relevanz in der internationalen Studentenbewegung. Besonders prägend für die bundesdeutsche Studentenbewegung war dabei die deutsche Übersetzung von Ernesto Che Guevaras Rede „Schafft zwei, drei, viele Vietnam“. Verantwortlich für die Übersetzung und Veröffentlichung im Jahr 1967 waren Rudi Dutschke und Gaston Salvatore. Ende Oktober 1966 In Frankfurt am Main tagt unter dem Motto „Notstand der Demokratie“ der Kongress gegen die Notstandsgesetze. Eine breite Bewegung von Sozialdemokraten, Gewerkschaftlern und Oppositionellen der Neuen Linken versucht daraufhin mit Sternmärschen, Demonstrationen und anderen Protestformen die geplanten Notstandsgesetze zu verhindern. 01.12.1966 Unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger konstituiert sich die Große Koalition. Vizekanzler und Außenminister wird der ehemalige Bürgermeister West-Berlins und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Willy Brandt. Dezember 1966 Rudi Dutschke ruft auf einer Versammlung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes als Protest gegen die Konstituierung der Großen Koalition zur Gründung einer Außerparlamentarischen Opposition (APO) auf. 19.02.1967 Die „Kommune I“ gründet sich in West-Berlin in der Stierstraße 3. Ihr gehören unter anderem Dieter Kunzelmann, Fritz Teufel, Rainer Langhans und Ulrich Enzensberger an. -

The Lasting Legacy of the Red Army Faction

WEST GERMAN TERROR: THE LASTING LEGACY OF THE RED ARMY FACTION Christina L. Stefanik A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS August 2009 Committee: Dr. Kristie Foell, Advisor Dr. Christina Guenther Dr. Jeffrey Peake Dr. Stefan Fritsch ii ABSTRACT Dr. Kristie Foell, Advisor In the 1970s, West Germany experienced a wave of terrorism that was like nothing known there previously. Most of the terror emerged from a small group that called itself the Rote Armee Fraktion, Red Army Faction (RAF). Though many guerrilla groupings formed in West Germany in the 1970s, the RAF was the most influential and had the most staying-power. The group, which officially disbanded in 1998, after five years of inactivity, could claim thirty- four deaths and numerous injuries The death toll and the various kidnappings and robberies are only part of the RAF's story. The group always remained numerically small, but their presence was felt throughout the Federal Republic, as wanted posters and continual public discourse contributed to a strong, almost tangible presence. In this text, I explore the founding of the group in the greater West German context. The RAF members believed that they could dismantle the international systems of imperialism and capitalism, in order for a Marxist-Leninist revolution to take place. The group quickly moved from words to violence, and the young West German state was tested. The longevity of the group, in the minds of Germans, will be explored in this work. -

0020071017 0.Pdf

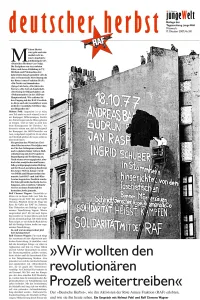

2 deutscher herbst Mittwoch, 17. Oktober 2007, Nr. 241 junge Welt Unser Titelfoto zeigt ein Wandbild in der Ham- »An die Massenagitation haben burger Hafenstraße. Es entstand 1986 in »Solida- wir nicht geglaubt. Wir haben rität mit der RAF« zum neunten Jahrestag des dieses Revolutionskonzept der »Deutschen Herbstes«. Der Senat der Freien und diversen K-Gruppen nicht für Hansestadt ließ es unter massivem Polizeischutz Helmut Pohl übermalen. voll genommen.« Neben Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan immer wieder auf, um das gleich heraus- war absolut kein Terrain für eine Stadt- Raspe (siehe Fußnote 5) zugreifen, wie die angebliche Geschichte guerilla, wie wir sie wollten. Sie kamen wird auch Ingrid Schubert von Ulrike 3 verbraten wird. Schon von also nach Westdeutschland, und ich ge- (geb. 1944) erwähnt. Die Anfang an, seit 1970/71, wird behauptet, hörte dann zu den ersten, die von Ulrike Mitbegründerin der RAF Ulrike hätte aussteigen wollen aus dem angesprochen wurden. Sie fragte mich, war an der Befreiung von bewaffneten Kampf. Das ist völliger Un- wie ich zum bewaffneten Kampf stehe. Andreas Baader beteiligt sinn. Es ist psychologische Kriegsfüh- Na ja, ich bin gleich mitgegangen und ha- und wurde im Oktober rung und Propaganda und man muß das be mit ihr in der ersten Zeit zu Beginn der 1970 verhaftet. Sie war in Zusammenhang mit den späteren An- Siebziger eng zusammengearbeitet. seit 1976 im siebenten griffen bringen: Isolationsfolter im toten Ulrike Meinhof wurde in bürger- Stock in Stammheim, bis Trakt, der Versuch einer Zwangsunter- lich-aufgeklärten Verhältnissen zur Zwangsverlegung am suchung ihres Gehirns. 4 Es war in allem groß – und es mag auf sie und viel- 18.8.1977 nach München- der Versuch, die Revolutionärin Ulrike zu leicht auch auf die Pfarrerstochter Stadelheim. -

The Contact Reports of "Billy" Eduard Albert Meier: a Topical Listing Updated 2008.December.9

The Contact Reports of "Billy" Eduard Albert Meier: a topical listing Updated 2008.December.9 Extraterrestrial humans began contacting "Billy" Eduard Albert Meier of Switzerland at the age of 5 in 1942 with the Pleiadians/Plejaren man Sfath, and lasted with him until 1953. From 1953-1964 contacts continued with Asket, a woman from the DAL Universe (the twin universe to ours, the DERN Universe). After an 11 year break, the Pleiadians/Plejaren resumed contacts on January 28, 1975 with Sfath's granddaughter Semjase, and continue with others to this day. This document is an attempt at a general listing of topics, names & places mentioned in the Contact Reports of the events & discussions between "Billy" and the extraterrestrials. In some places a rough & incomplete summary is given, along with selected quotes. The listings are generally in the order that they are mentioned within a contact. Some topics are not listed as they are not easily labeled, such as incidents or discussions related to spiritual teachings & development, responsibility, psychology and similar matters. To use this listing effectively use your internet browser's word-find function. Presently, the main source for listings in Contacts 3-9, 11-106 & 115 is Wendelle Stevens' 4-volume "Message From The Pleiades: the Contact Reports of Eduard Billy Meier", an incomplete (sections critical of religion & politics have often been expurgated; see MFTP4 pg.49), edited and often incorrect English-language translation of the original German- language Contact Reports [the CD-ROM reissues of MFTP1 & MFTP2 are unexpurgated but do not contain all the Stevens annotation material; also the photos are cropped differently with the edges containing more photo material than the print version]. -

POLITICAL JOURNAL of Pffdrje. FIRE. OR6AMZIHG COMMITTEE. Volume VI11 No

^H ^H Ji t POLITICAL JOURNAL OF PffdRJE. FIRE. OR6AMZIHG COMMITTEE. Volume VI11 No. 1 Summer 1984 $1.50 TABLE OF CONTENTS 1. From the Vietnam War to Central America RESIST THE WARMAKERS 1 2. BEFORE THE SCALES, TOMORROW Poem by Otto Rene Castillo 11 3. "CANDLELIGHT IN THE STREETS, DARKNESS AT HOME" Interview with the Comite de Defensa Popular of Mexico 12 4. INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 1984 Women Confront the War Machine 18 5. OLYMPICS 1984: COUNTER-INSURGENCY GOES FOR THE GOLD 20 6. FROM THE CLANDESTINE MOVEMENT Red Guerrilla Resistance Bombs Washington Navy Yard 27 United Freedom Front Bombs IBM in New York 29 7. WRITE TO THE PRISONERS 32 8. CORRESPONDENCE Letter from Germany on Repression Against Political Prisoners 33 9. DON'T TALK TO THE F.B.I 36 10. POLITICAL INTERNMENT U.S.A. inside back cover Cover photo: Sandinista reserves (credit: Guardianphoto by Cordelia Dilg) Page 1 photo: Demonstration against Henry Kissinger, San Francisco, April 16, 1984 Breakthrough, the political journal of Prairie Fire Organizing Committee, is published by the John Brown Book Club, P.O. Box 14422, San Francisco, CA 94114. This is Volume VIII, No. 1, whole number 11. Subscriptions and back issues are available. Please see page 35. We encourage our readers to write us with comments and criticisms. You can contact Prairie Fire Oganizing Committee by writing: San Francisco: P.O. Box 14422, San Francisco, CA 94114 Los Angeles: P.O. Box 60542, Los Angeles, CA 90060 Chicago: Box 253, 2520 N. Lincoln, Chicago, IL 60614 Prisoners' correspondence and subscriptions should be sent to the L.A. -

Diplomarbeit

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Die RAF im Spiegel der Literatur und der westdeutschen Berichterstattung“ Verfasser Michael Siedler angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuerin / Betreuer: a.o. Univ. Prof. Dr. Birgit Bolognese-Leuchtenmüller Inhaltsangabe: Terrorismus contra Freiheitskampf:……………………………………………………......1 Die studentische Protestbewegung der 60er Jahre:………………………………………...4 Auf den Weg in den Abgrund, die Tot des Studenten Benno Ohnesorg und das Attentat auf Rudi Dutschke:……………………………………………………………………….....10 Die Studentenbewegung zerfällt und der deutsche Terrorismus nimmt Gestalt an:…...12 Ein kleiner Einblick in die ideologischen Grundlagen der RAF:………………………...14 Herbert Marcuse:……………………………………………………………………………...15 Der erste Impuls zur Entstehung der „Rote Armee Fraktion“:……………………….....17 Die Lebensläufe der Protagonisten:……………………………………………………......22 Zu Gudrun Ensslin:……………………………………………………………………….......23 Zu Andreas Baader:…………………………………………………………………………..25 Zu Ulrike Meinhof:...................................................................................................................27 1 Entstehung der Roten Armee Fraktion durch die Befreiung des „politischen“ Gefangenen Andreas Baader:………………………………………………………………………………32 Die Eskalation beginnt, „Die Offensive 1972“:………………………………………........40 Der Anschlag