Cahors a 1/50 000

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Royal Government in Guyenne During the First War of Religion

ROYAL GOVERNMENT IN GUYENNE DURING THE FIRST WAR OF RELIGION: 1561 - 1563 by DANIEL RICHARD BIRCH B.R.E., Northwest Baptist Theological College, i960 B.A., University of British Columbia, 1963 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Department of History We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA March, 1968 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the Head of my Department or by his represen• tatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of History The University of British Columbia Vancouver 8, Canada Date March 21, 1968 - ABSTRACT - The purpose of this thesis was to investigate the principal challenges to royal authority and the means by which royal authority was maintained in France during the first War of Religion (1561-1563). The latter half of the sixteenth century was a critical period for the French monarchy. Great noble families attempted to re-establish their feudal power at the expense of the crown. Francis II and Charles IX, kings who were merely boys, succeeded strong monarchs on the throne. The kingdom was im• poverished by foreign wars and overrun by veteran soldiers, ill- absorbed into civil life. -

Côté Patrimoine Culturel : Laburgade

Le dimanche 28/10/2018 nous avons roulez au départ de LABENQUE vers Cieurac, Aujols et Laburgade. Merci Serge V. pour ce tracé. Côté patrimoine culturel : Laburgade (46) : le chemin des puits. Si la mémoire locale leur donne des origines romaines, leur construction pourrait dater d’après la révolution. On en trouve une première trace sur le cadastre de 1850. A l’origine chaque puits avait son propriétaire. Chacun indépendant du puits voisin, d’une profondeur moyenne de trois mètres, taillés dans le rocher, ils sont alimentés par des résurgences. Si de nombreux puits existent dans le village, cet alignement est tout à fait spectaculaire et démontre l’importance de l’eau avant l’invention du « tuyau polyéthylène à bande bleue » La Burgade à la vu de tous ces lavoirs pour nous nous pourrions dire La Bugade "dans notre patois veux dire faire la lessive" D’autres puits existent aux environs, mais cette concentration en fait leur particularité. Puits isolé sâgement alignés sorti du rang! La Burgade " balade des Lavoirs et des puits" Une escapade bucolique au pays de la terre des merveilles, le Lot, dans la région de LA Burgade nous fait au travers des chemins de traverse découvrir un patrimoine insolite, véritable trésor de pierres étonnant et original d’autant que ces pierres élégamment bâties sont des puits qui abritent un trésor encore plus précieux, une veine d’eau spectaculaire qui alimente en apparence d’autres puits dans les champs alentours et le village. Le chemin des puits, dans cette commune du parc régional des Causses du Quercy d’après un extrait du site de la communauté de communes du pays de Lalbenque, apparaît sur le cadastre à partir de 1850 et la construction daterait d’après la révolution. -

Suspension De Certains Services De Transports Scolaires Mercredi 24 Janvier

Service régional des transports du Tarn-et-Garonne Communiqué de presse Toulouse, Montpellier, mardi 23 janvier 2018 Suspension de certains services de transports scolaires Mercredi 24 janvier En raison d’une manifestation agricole régionale prévue mercredi 24 janvier 2018 à Montauban et des perturbations de la circulation susceptibles d’être engendrées, tous les services de transport scolaire à destination de Montauban sont annulés ce mercredi 24 janvier : N° de service Définition 07-01 rabattement vers 07-21 « Parisot-Caylus-Montauban » 07-02 « Molières – Montauban » 07-03 « Montastruc – Montauban » 07-04 « Nègrepelisse – Montauban » 07-05 « Nègrepelisse – Montauban » 07-06 « Puygaillard de Quercy – Montauban » 07-07 « Monclar de Quercy – Montauban » 07-09 rabattement vers 107-09 « St Antonin-Caussade-Montauban » 07-12 rabattement vers 107-09 « Puylaroque – Caussade-Montauban » 07-13 rabattement 107-09 « Montalzat – Caussade » 07-14 « Molières ( St Arthémie) – Montauban » 07-15 « Canal – Montauban » 07-16 « Varennes (la Gayre) – Montauban » 07-17 « Monclar de Quercy – Montauban » 07-18 « Monclar de Quercy – Montauban » 07-19 « Montdurausse (81) – Montauban » 07-20 « Beaupuy – Montauban » 07-21 « Caylus – Montauban » 07-22 « Montbartier – Montauban » 07-23 « Molières – Montauban » 07-24 « La Salvetat Belmontet – Montauban » 07-25 « Les Barthes – Montauban » 107-01 « Moissac – Montauban » 107-02 « Lauzerte – Montauban » 107-09 « Caussade – Montauban » 107-11 « Bruniquel – Montauban » 107-16 « Le Born (31) – Montauban » 107-17 « Villemur (31) – Montauban » 107-20 « Pompignan – Montauban » 107-22 « Aucamville – Montauban » 107-24 « Bessens – Montauban » 107-26 « Lavit de Lomagne – Montauban » 107-27 « St Porquier – Montauban » 107-28 « Lamagistère – Montauban » Les services au départ de Montauban ne desserviront aucun point d’arrêt de la commune de Montauban ce mercredi 24 janvier. -

Département Communes

Avec un permis validé dans le département du Lot vous pouvez chasser sur les communes limitrophes au département, soit en adhérent à l’association de la commune, soit avec l’autorisation écrite des propriétaires. Département Communes Loubéjac, Villefranche du Périgord, Besse, Campagnac les Quercy, Florimont, Gaumier, Saint Aubin de Nadirat, Nadirat, Grolejac, Dordogne Vayrignac, Sainte Mondane, Saint Julien de Lampon, Cazoules, Peyrillac, Millac, Orliaguet, Eyvigues, Eybènes, Borrèze, Nadaillac Camps, Saint Julien le Pèlerin, Mercoeur, Altillac, Astaillac, Beaulieu, Liourdres, Billac, Corrèze Queyssac les Vignes, Vegènes, Lachapelle aux Saints, Branceilles, Cauffour, Saillac, Ligneyrac, Turenne, Nespouls, Estival Livignac le Haut, Bouillac, Capdenac Gare, Balaguier d’Olt, Saujac, Martiel, Boisse Penchot, Aveyron Asprières, Causse de Diège, Ambeyrac, Salvagnac Cajarc Courbiac, Masquières, Thézac, Montayral, Lot & Garonne Fumel, Saint Front sur Lémance, Sauveterre la Lémance Maurs, Montmurat, Parlan, Quézac, Siran, Saint Cantal Julien de Toursac, Saint Santin de Maurs, Saint Maury, Le Trioulou Montaigu du Quercy, Belvèze, Bouloc, Sainte Juliette, Tréjouls, Sauveterre, Vazerac, Labarthe, Tarn et Garonne Molières, Montfermier, Montalzat, Montpezat du Quercy, Lapenche, Labastide de Penne, Puylaroque, Saint Projet, Puylagarde, Mouillac Avec un permis validé dans un autre département, vous pouvez chasser dans les communes limitrophes du département du lot soit en adhérent à une association de chasse, soit avec l’accord écrit des propriétaires -

Official Journal C 3 of the European Union

Official Journal C 3 of the European Union Volume 62 English edition Information and Notices 7 January 2019 Contents IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2019/C 3/01 Euro exchange rates .............................................................................................................. 1 NOTICES FROM MEMBER STATES 2019/C 3/02 Notice inviting proposals for the transfer of an extraction area for hydrocarbon extraction ................ 2 2019/C 3/03 Communication from the Minister for Economic Affairs and Climate Policy of the Kingdom of the Netherlands pursuant to Article 3(2) of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons ................................................................................................... 4 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2019/C 3/04 Prior notification of a concentration (Case M.9148 — Univar/Nexeo) — Candidate case for simplified procedure (1) ........................................................................................................................ 6 EN (1) Text with EEA relevance. OTHER ACTS European Commission 2019/C 3/05 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ............................. -

10 Circuit Du Moulin À Vent De La Bosse… Promilhanes fi Moulin À Vent Du Mas De La Bosse En État De Moudre

Moulin du Mas Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km) 10 Circuit du moulin à vent de la Bosse… Promilhanes fi Moulin à vent du Mas de la Bosse en état de moudre. Limogne-en-Quercy, petite Limogne-en-Quercy capitale du causse qui porte fi Maison du pays de Limogne comprenant musée d’arts son nom, nous dévoile ses et traditions populaires, salle d’exposition et office de L’avis du trésors. Ce causse recèle de tourisme. Vététiste nombreux moulins à vents fi Dolmen de Peira Levada : reconstitution d’un dolmen et (38 au total) dont beaucoup panneaux explicatifs. sont à l’abandon, comme celui Circuit de 27 km mais de Beauregard dont il ne reste Beauregard n’empruntant que des e chemins roulant sans que la tour en ruine. Quelques fi Ancienne bastide. Dernière halle (XVII siècle) de bastide difficulté. Pour voyager passionnés ont donné une deuxième vie encore en élévation dans le département. dans le temps, n’oubliez à ces machines éoliennes pour le plaisir des touristes, Laramière pas de vous arrêter comme celui de Vaylats devenu gîte, ou bien l’imposant fi Prieuré du XIIe siècle. admirer les nombreux moulin de Laramière transformé en pigeonnier. Celui du fi Dolmens. dolmens jalonnant cette Mas de la Bosse, à Promilhanes, est radieux. Ce moulin- fi Lac du moulin de Bannac (pêche et autres activités de piste. tour équipé d’ailes à toiles, ailes larges plein air…). typiques des moulins du Lot, a été Bonne balade ! construit en 1828. Il fonctionna Cénevières normalement jusqu’en 1914, fi Château Renaissance des XIIIe et XVIe siècles, classé MH. -

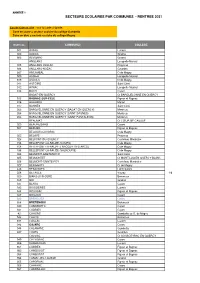

Secteurs CLG Par Commune 2021 V2

ANNEXE 1 SECTEURS SCOLAIRES PAR COMMUNES - RENTREE 2021 Cas de Cahors ville : voir la carte ci-jointe. Zone en jaune = secteur scolaire du collège Gambetta Zone en bleu = secteur scolaire du collège Magny Insee rac. COMMUNES COLLEGE 001 ALBAS Luzech 002 ALBIAC Gramat 003 ALVIGNAC Gramat ANGLARS Lacapelle Marival 005 ANGLARS-JUILLAC Prayssac 006 ANGLARS-NOZAC Gourdon 007 ARCAMBAL O de Magny 009 ASSIER Lacapelle-Marival 010 AUJOLS O de Magny 011 AUTOIRE Saint Céré 012 AYNAC Lacapelle-Marival 013 BACH Cajarc BAGAT-EN-QUERCY Cf BARGUELONNE EN QUERCY 015 BAGNAC-SUR-CELE Figeac et Bagnac 016 BALADOU Martel 017 BANNES Saint Céré 263 BARGUELONNE EN QUERCY (BAGAT EN QUERCY) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT DAUNES) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT PANTALEON) Montcuq BEAUMAT Cf CŒUR DE CAUSSE 020 BEAUREGARD Cajarc 021 BEDUER Figeac et Bagnac BEGOUX (CAHORS) O de Magny 022 BELAYE Prayssac 023 BELFORT-DU-QUERCY Castelnau Montratier 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (COURS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (LAROQUE DES ARCS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (VALROUFIE) O de Magny 024 BELMONT-BRETENOUX Saint Céré 025 BELMONTET Cf MONTCUQ EN QUERCY BLANC 026 BELMONT-SAINTE-FOY Castelnau Montratier 027 BERGANTY O. de Magny 338 BESSONIES Latronquière 028 BETAILLE Vayrac 1/6 029 BIARS-SUR-CERE Bretenoux 030 BIO Gramat 031 BLARS Cajarc 032 BOISSIERES Luzech 035 BOUSSAC Figeac et Bagnac 037 BOUZIES Cajarc 039 BRENGUES Cajarc 038 BRETENOUX Bretenoux 040 CABRERETS Cajarc 041 CADRIEU Cajarc 42 CAHORS Gambetta ou O. de Magny 043 CAHUS Bretenoux 044 CAILLAC Luzech 045 CAJARC Cajarc 046 CALAMANE Gambetta 047 CALES Gourdon CALVIAC Cf SOUSCEYRAC EN QUERCY 049 CALVIGNAC Cajarc 050 CAMBAYRAC Luzech 051 CAMBES Figeac et Bagnac 052 CAMBOULIT Figeac et Bagnac 053 CAMBURAT Figeac et Bagnac 054 CANIAC-DU-CAUSSE Gramat 055 CAPDENAC Figeac et Bagnac 056 CARAYAC Cajarc 057 CARDAILLAC Figeac et Bagnac Insee rac. -

Phylogenetic Relationships and Evolutionary History of the Dental Pattern of Cainotheriidae

Palaeontologia Electronica palaeo-electronica.org A new Cainotherioidea (Mammalia, Artiodactyla) from Palembert (Quercy, SW France): Phylogenetic relationships and evolutionary history of the dental pattern of Cainotheriidae Romain Weppe, Cécile Blondel, Monique Vianey-Liaud, Thierry Pélissié, and Maëva Judith Orliac ABSTRACT Cainotheriidae are small artiodactyls restricted to Western Europe deposits from the late Eocene to the middle Miocene. From their first occurrence in the fossil record, cainotheriids show a highly derived molar morphology compared to other endemic European artiodactyls, called the “Cainotherium plan”, and the modalities of the emer- gence of this family are still poorly understood. Cainotherioid dental material from the Quercy area (Palembert, France; MP18-MP19) is described in this work and referred to Oxacron courtoisii and to a new “cainotherioid” species. The latter shows an intermedi- ate morphology between the “robiacinid” and the “derived cainotheriid” types. This allows for a better understanding of the evolution of the dental pattern of cainotheriids, and identifies the enlargement and lingual migration of the paraconule of the upper molars as a key driver. A phylogenetic analysis, based on dental characters, retrieves the new taxon as the sister group to the clade including Cainotheriinae and Oxacron- inae. The new taxon represents the earliest offshoot of Cainotheriidae. Romain Weppe. Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier, Université de Montpellier, CNRS, IRD, EPHE, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. [email protected] Cécile Blondel. Laboratoire Paléontologie Évolution Paléoécosystèmes Paléoprimatologie: UMR 7262, Bât. B35 TSA 51106, 6 rue M. Brunet, 86073 Poitiers Cedex 9, France. [email protected] Monique Vianey-Liaud. -

Regards Sur Le Parc Nâ°7

La détermination de la propriété et les règles de construction Les usages locaux ne sont conservés que dans la mesure où ils complètent les règles du Code civil et ils ne peuvent se substituer à celles-ci. Thème n°7 : Les usages juridiques locaux L'article 646 du Code civil prévoit que chaque propriétaire peut contraindre son voisin à borner leur propriété à frais communs. L'habitude de borner fut assez longue à entrer dans les mœurs, puisque des procès devant les juges de paix sur ce sujet dans le Parc naturel régional se sont multipliés par cinq entre 1803 et 1821. des Causses du Quercy Dans l'ensemble du département, pour planter une borne, on prend une grosse pierre de forme allongée que l'on place en terre jusqu'au deux tiers dans le sens de la ligne divisoire des propriétés. On casse ensuite en deux une pierre plate ou une brique (les témoins) et chaque morceau est mis au fond du creux de chaque côté de la pierre principale. Le droit romain dont dérivait le droit écrit avait pour principe de suivre le plus possible la situation naturelle des lieux. Le Code civil et le Code rural suivent le même cours considérant qu'il convient de contrôler toute intervention, en raison notamment du risque de captation des eaux ou Pour que toute société puisse vivre et se développer, il lui faut des règles, des codes. C'est le cas pour de changement dans leur écoulement. Les usages locaux ne présentent pas de règles particulières. Le sort de la servitude du tour les anciens habitants des Causses du Quercy où les usages juridiques règlent les opérations courantes et habi- tuelles de la vie quotidienne. -

CAHORS Bassin D'emploi

LES PORTRAITS DE TERRITOIRE EDITION 2016 Bassind'emploi CAHORS Paru en septembre 2016 Pôle emploi Languedoc ͲRoussillon ͲMidi ͲPyrénées /Statistiques, Études et Évaluations Sommaire I - L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE p. 3 II - LES DEMANDEURS D’EMPLOI p. 11 III - LES RECRUTEMENTS p. 14 IV - PÔLE EMPLOI SUR LE DÉPARTEMENT p. 20 LISTE DES COMMUNES RATTACHÉES AU TERRITOIRE p. 22 2 Portrait de territoire : CAHORS IͲ L’environnement socioͲéconomique 3 Portrait de territoire :CAHORS 76200habitants sur 135communes, soit 44%delapopulationdudépartement Prayssac Pradines Top 5 des communes (soit 39 % de Puy-l'Évêque la population) : Cahors 26 % Pradines 5% Pra yssac 3% Cahors Pu yͲL'Évê que 3% Castelnau ͲMontratier 2% Nombre d'habitants par commune Moins de 300 habitants De 300 à moins de 600 habitants De 600 à moins de 2 000 habitants 2 000 habitants et plus Délimitation du bassin Sources : INSEE Ͳ Recensement 2013 /Cartographie Pôle emploi 4 Portrait de territoire :CAHORS Comparéeàlarégion, lapopulationdubassind'emploi est... Moins de 25 ans 24% 29% 50 ans et plus 49% 39% Plus âgée Inférieur ou égal CAP/BEP 57% 55% Moins diplômée Bac + 2 et plus 24% 27% Ouvriers 22% 20% Employés 30% 30% Prof. intermédiaires 23% 25% Cadres, Prof. Intell. Sup. 11% 15% Artisans 10% 8% Plus souvent composée d'artisans Agriculteurs exploitants 4% 2% Taux d'emploi 63% 61% Plus souvent en emploi CAHORS Région Le taux d'emploi est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler (15 à64 ans). Le taux d'emploi reflète la capacité d'une économie àutiliser ses ressources en main d'œuvre. -

Actu Tourisme N°57

"Un petit tour chez nous" N°57 - Juillet 2015 ACTU TOURISME LALBENQUE - LIMOGNE A ne pas manquer en juillet Ça bouge à Limogne en Quercy Après quelques mois de chantiers, le cœur du village s'est véritablement transformé pour le plus grand plaisir de tous. La légendaire salle des fêtes a fait place à "La Halle", une belle salle culturelle fonctionnelle Pour améliore l'accès au bourg, un parking d'environ 90 places, à deux pas du centre bourg, route de Cahors, va améliorer la qualité de l'accueil pour les habitants et les visiteurs dès le début de la saison estivale.. Le marché aux truffes d'été La saison de la truffe d'été a commencé ! Tous les dimanches matin à Limogne-en Quercy, de mi-juin à mi- août, à 10h30, place d'Occitanie, se tient le marché aux truffes d'été "Tuber aestivum". Vous pouvez également visiter une truffière Nos heures d’ouverture pour cet été avec Truffes Passion tél 06 21 52 77 70 Bureau de Lalbenque Du lundi au vendredi .. 9h/12h30 - 14h00/18h00 Samedi ………………..9h/12h30 Dimanche ……………. 9h30/12h30 Bureau de Limogne Du lundi au samedi .. 9h30/12h30 - 14h30/18h00 Calendrier de l'été 2015 Dimanche …………. 9h30/12h30 Le calendrier des animations de l'été est à retirer dans les Nous serons fermés le14 juillet et le15 août 2 bureaux ou téléchargeable sur www.lalbenque.net La première page fait la part belle aux animations qui vont se renouveler sur les mois d'été. Dans les 7 pages suivantes, outre la profusion d'anima- tions, on note quelques premières, les rencontres cinématogra- phiques "Autour de Louis Malle" à Lugagnac, en le Semaine de la plage des commerçants du Gacail à Lalbenque, le festival "Estiv Oc" à Lalbenque, la fête des jeunes agriculteurs du Lot "Terre en fête".. -

Guide Pèlerins

GUIDE PÈLERINS GR®65 - GR®651 - GR®36/46 LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE DE LIMOGNE-EN-QUERCY À MONTLAUZUN e Lot ouvre ses chemins aux pèlerins en marche vers L Saint-Jacques-de-Compostelle. Le sud du département est traversé d’est en ouest par la Via Podiensis, ou voie du Puy-en-Velay, aujourd’hui devenue GR®65. Il se trouve aussi à la croisée de 2 itinéraires supplémentaires : le GR®651, variante de la vallée du Célé, et le GR®46 venant de Rocamadour. GR®65 u St Jean-de-Laur/Limogne-en-Quercy 9 km u Limogne-en-Quercy/Varaire 8 km u Varaire/Vaylats 9 km u Vaylats/Flaujac-Poujols 20 km u Flaujac-Poujols/Cahors 9 km GR®651 u Cahors/Labastide-Marnhac 12 km u Labastide-Marnhac/Lascabanes 12 km u Marcilhac-sur-Célé/Cabrerets 19 km u Lascabanes/Montcuq 9 km u Cabrerets/Conduché 5 km u Montcuq/Montlauzun 7 km u Conduché/Bouziès 2 km GR®36/46 GR®36 u Bouziès/St Cirq Lapopie 4 km u Bouziès/Pasturat 12 km u St Cirq Lapopie/Concots 9 km u Pasturat/Vers 6 km u Concots/Bach 8 km u Vers/Cahors 21 km u Bach/Cahors 17 km De Limogne-en-Quercy à Montlauzun 4 étapes majeures Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy est un bourg typique des Causses du Quercy et possède un important patrimoine vernaculaire. Dolmens, murets de pierre sèche, lavoirs et croix de chemin sont nombreux, visibles au hasard des chemins. Ses commerces, ses restaurants et ses terrasses lui donnent des airs de petite ville, avec une particularité : un marché aux truffes d’été du 1er dimanche de juin à mi-août, et un marché aux truffes d’hiver le vendredi de décembre à mars (10h30).