Comune Di Giugliano in Campania Provincia Di Napoli

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Elenco Scrutatori

Luogo di nascita Professione N. sezione Cognome e nome Data di nascita Titolo di studio nella cui Indirizzo lista e' isc SEZIONE 1 Sede SCUOLA ELEMENTARE VIA MUNICIPIO Scrutatori da nominare N. 4 1 GIANNONE-SIMONETTI ASSUNTA NOLA 1 VIA ROMA 15/08/1972 N. 110 2 NUNZIATA TERESA SARNO 1 VIA NUOVA NOLA 15/07/1983 N. 175 3 REGA GABRIELLA NAPOLI 1 VIA NUOVA NOLA 27/08/1980 N. 155 4 PANDICO FRANCESCO NOLA 1 VIA NUOVA NOLA 16/04/1992 N. 147 SEZIONE 2 Sede SCUOLA MEDIA "V.RUSSO" VIA TRIESTE Scrutatori da nominare N. 4 1 MAFFETTONE ADELE NAPOLI 2 VIA TRIESTE 09/08/1986 N. 87 2 MANZI TERESA NOLA 2 VIA TRIESTE 11/03/1979 N. 202 3 NUNZIATA MARIAPINA SAN PAOLO BEL SITO 2 VIA TRIESTE 24/10/1978 N. 32 4 DI GENUA FERDINANDO SAN GENNARO VESUVIANO 2 VIA TRIESTE 03/09/1996 N. 45 SEZIONE 3 Sede SCUOLA ELEMENTARE VIA MUNICIPIO Scrutatori da nominare N. 4 1 CARRELLA FORTUNA NOLA 3 VIA CROCE 17/06/1991 N. 342 2 MENNA ROBERTA CARMEN NAPOLI 3 VIA SALITA BELVEDERE 06/06/1984 N. 33 3 PARADISO CARMELA AVELLINO 3 VIA MUNICIPIO 05/09/1983 N. 92 P. II 4 PARADISO FRANCESCA AVELLINO 3 VIA MUNICIPIO 02/04/1993 N. 92 P. II SEZIONE 4 Sede SCUOLA ELEMENTARE VIA MUNICIPIO Scrutatori da nominare N. 4 1 MONTUORI ROSA NOLA 4 VICO PARROCCHIA 26/03/1973 N. 22 2 SORRENTINO CLAUDIA NOLA 1 VIA NUOVA NOLA 10/05/1978 N. 248 3 ALFIERI PASQUALE NOLA 9 VIA VECCHIA NOLA 02/07/1998 N. -

Vallo Di Lauro Sviluppo S.P.A

Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. AVVISO PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’, INDIFFERIBILITA’ ED URGENZA E DEI DECRETI DI OCCUPAZIONE OGGETTO: Intervento: Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’Autostrada Caserta Salerno (A30) Amministrazione competente: Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità Soggetto Attuatore: Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. La Scrivente Società Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. con sede legale in Lauro (AV) – Casa Municipale, e sede operativa in Nola, Via San Paolo Belsito 127 c/o Palazzo Manfredi, quale Soggetto Attuatore della Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’Autostrada Caserta – Salerno (A30) per conto della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, RENDE NOTO che è in corso di emanazione il provvedimento di proroga dei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al Decreto Dirigenziale nn. 44/2014, nonché dei vincoli di destinazione ai fini della pubblica utilità per gli immobili indicati nell’elenco allegato, individuati ed occupati in forza dei Decreti n. 140 del 17/06/2015, n. 3 del 19/02/2016, n. 36 del 31/10/2016 emessi dalla Regione Campania – Dipartimento per le Politiche Territoriali, ad integrazione di quelli riportati negli avvisi pubblicati in data 10/05/2019 e 11/05/2019; COMUNICA che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Carriola, residente per la carica presso la sede operativa della Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. -

Napoli (CAMPANIA)

Pagina 1 di 10 UMA.RGCA Elenco inadempienti anno 2017 Settore provinciale di Napoli (CAMPANIA) Totale record: 288 Codice UMA Azienda Titolare/Rappr. legale Sede legale 029822 ABAGNALE VINCENZO ABAGNALE VINCENZO VIA SASSOLA N, 110 P.IVA: 07118731210 Cod. fisc.: BGNVCN66R03C129W 80057 Sant'Antonio Abate (CAMPANIA - NA) CUAA: BGNVCN66R03C129W Res. VIA SASSOLA N, 110 Sant'Antonio Abate (CAMPANIA - NA) 029889 ACCARDI ACCARDI MICHELE VIA CIRILLO 13, 15 P.IVA: 02947771214 Cod. fisc.: CCRMHL70H30G813W 80041 Boscoreale (CAMPANIA - NA) CUAA: CCRMHL70H30G813W Res. VIA CIRILLO 13, 15 Boscoreale (CAMPANIA - NA) 005762 AGRICOLA BOSCHI SRL AGRICOLA BOSCHI S.R. di CARILLO MICHELE VIA TOLEDO, 389 P.IVA: 07460930634 Cod. fisc.: CRLMHL79T22C129I 80134 Napoli (CAMPANIA - NA) CUAA: 07460930634 Res. VIA TOLEDO, 389 Napoli (CAMPANIA - NA) 030012 ANASTASIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA lupoli luigi PIAZZA CARMINE PEZZULLO, 8 P.IVA: 07324871214 Cod. fisc.: LPLLGU74D09B963X 80020 Frattamaggiore (CAMPANIA - NA) CUAA: 07324871214 Res. via A. Gramsci, 25 Crispano (CAMPANIA - NA) 013914 ANATRIELLO CARMELA ANATRIELLO CARMELA VIA SPINIELLO N A, N.AB. P.IVA: 00782261218 Cod. fisc.: NTRCML49B49A024D 80011 Acerra (CAMPANIA - NA) CUAA: NTRCML49B49A024D Res. VIA SPINIELLO N A, n.ab. Acerra (CAMPANIA - NA) 014618 ANNUNZIATA ALFONSO ANNUNZIATA ALFONSO VIA ALDO MORO, 194/A P.IVA: 03782411213 Cod. fisc.: NNNLNS33L19I820M 80049 Somma Vesuviana (CAMPANIA - NA) CUAA: NNNLNS33L19I820M Res. VIA ALDO MORO, 194/A Somma Vesuviana (CAMPANIA - NA) 004330 ANTIGNANO GIOVANNI ANTIGNANO GIOVANNI VIA CIRCUM ESTERNA, 159 P.IVA: 02015700632 Cod. fisc.: NTGGNN35L09E054T 80019 Qualiano (CAMPANIA - NA) CUAA: NTGGNN35L09E054T Res. VIA CIRCUM ESTERNA, 159 Qualiano (CAMPANIA - NA) 010470 APA NICOLA APA NICOLA VIA E SCARFOGLIO, 22 P.IVA: 03770350639 Cod. fisc.: PAANCL30B02E906H 80010 Quarto (CAMPANIA - NA) CUAA: PAANCL30B02E906H Res. -

Tabella Conferimenti 03 Febbraio 2012.Pdf

TABELLA DEL 03/02/2012 STIR TUFINO (NA) STIR GIUGLIANO (NA) STIR CAIVANO (NA) STIR S.M.C.VETERE (CE) CONFERITO CONFERITO CONFERITO CONFERITO COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE ton ton ton ton Agerola 13,90 Calvizzano 4,56 Acerra 52,78 Napoli 206,20 Afragola 40,44 Giugliano 150,78 Allied J Force 1,56 Asia Napoli ex I.c.m. Asia Napoli I.c.m. Asia Napoli ex I.c.m. Arzano Marano di napoli 37,20 Anacapri 15,34 TOTALE ton 206,200 Brusciano 10,40 Mugnano di napoli Autorità Portuale Camposano Napoli 426,96 Bacoli STIR CASALDUNI (BN) Carbonara di Nola Qualiano 7,54 Barano D'ischia CONFERITO Casamarciano Villaricca 28,22 Caivano 49,18 COMUNE ton Casola Pozzuoli 79,30 Capri 8,52 Castellammare 98,52 Quarto 38,78 Cardito Castello di Cisterna 11,44 Casalnuovo 23,18 Cicciano 24,48 Casamicciola Terme Cimitile Casandrino 3,54 DISCARICA CAVA SARI (TERZIGNO) Comiziano Casavatore 28,88 CONFERITO COMUNE Cons.Cimit.Ottaviano S.G.V. 6,44 Casoria 63,64 ton Boscoreale Frattaminore Crispano TOTALE ton 0,000 Boscotrecase 7,55 Gragnano 21,36 Forio D'ischia Cercola 8,76 Lettere Frattamaggiore STIR PIANODARDINE (AV) Ercolano 42,43 Liveri Grumo Nevano 5,90 CONFERITO Massa di Somma Mariglianella Ischia 12,22 COMUNE ton Ottaviano 27,51 Marigliano 33,90 Lacco Ameno Pollena Trocchia Napoli 307,26 Massa Lubrense Pompei 26,74 Nola 43,88 Melito 45,58 Portici 10,51 Palma Campania 22,20 Meta di Sorrento TOTALE ton 0,000 S.Giorgio a Cremano 7,42 Pimonte Monte di Procida S. -

8/1/2021 Page 1 Powered by Foreign Residents In

9/29/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Campania / Province of Napoli / Carbonara di Nola Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Acerra Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Forio AdminstatAfragola logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Frattamaggiore Agerola ITALIA Frattaminore Anacapri Giugliano in Arzano Campania Bacoli Gragnano Barano d'Ischia Grumo Nevano Boscoreale Ischia Boscotrecase Lacco Ameno Brusciano Lettere Caivano Liveri Calvizzano Marano di Camposano Napoli Capri Mariglianella Carbonara di Marigliano Nola Massa di Cardito Somma Casalnuovo di Massa Lubrense Napoli Melito di Napoli Casamarciano Meta Casamicciola Monte di Terme Procida Casandrino Mugnano di Casavatore Napoli Casola di Napoli Napoli Casoria Nola Castellammare Ottaviano di Stabia Palma Castello di Campania Cisterna Piano di Cercola Sorrento Cicciano Pimonte Cimitile Poggiomarino Comiziano Pollena Crispano Trocchia Ercolano Pomigliano d'Arco Powered by Page 3 Pompei Procida L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Portici Qualiano Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Pozzuoli QuartoITALIA Roccarainola San Gennaro Vesuviano San Giorgio a Cremano San Giuseppe Vesuviano San Paolo Bel Sito San Sebastiano al Vesuvio San Vitaliano Sant'Agnello -

I Distretti Campani – Calzature, Pelletterie, Abbigliamento

I DISTRETTI CAMPANI CALZATURE PELLETTERIE ABBIGLIAMENTO AZIONE DI SISTEMA PER L’ACCOMPAGNAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI CAMPANI NEL PROCESSO DI SVILUPPO DI “RETI DI IMPRESE” ORIGINI ED ESTENSIONE DEI DISTRETTI DELLA PELLETTERIA E DELLE CALZATURE Origin and extension of the District of leather goods and footwear There are two large districts in Campania related to the sector of leather goods and footwear.The leather tanning pole of Solofra (in the province of Avellino, recognized legally through the resolution of Campania Region n.70 of the June 2, 1996) and that of Grumo Nevano Aversa (in the provinces of Caserta and Naples , district established by the Resolution of Campania Region No. 59 of 1997). As to the first, the roots of the District of Solofra, 12 km Due sono in Campania i Campania n. 59 del 1997). fattori quali: l’abbondanza di from Avellino and just 25 from Salerno, are lost in the mists of time so that some even date back to the grandi distretti legati al Quanto al primo, le radici acqua, necessaria per i Samnite period . The roots of the leather tanning comparto della pelletteria del distretto di Solofra, 12 processi produttivi; la activities Solofra probably occurs in the Middle Ages, thanks to a series of factors: the abundance of water, e delle calzature. Si tratta km da Avellino e distante presenza di boschi di necessary for the production processes and the del polo conciario di solo 25 da Salerno, si castagno da cui si poteva presence of chestnut trees from which they could extract the tannin, a substance used in the past to Solofra (in provincia di perdono nella notte dei estrarre il tannino, sostanza guarantee that the material remained intact the location logistically favorable, thanks to the proximity Avellino, riconoscimento tempi tanto che alcuni le usata in passato per of the commercial ports of Salerno and Naples and giuridico avvenuto tramite fanno risalire addirittura al garantire la non the Via Appia that allowed the connection by road north-south Italy. -

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI Città Metropolitana Di Napoli C.F.: 01353300633 Tel

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI Città Metropolitana di Napoli C.F.: 01353300633 Tel. (081 8253402 - fax 825 3114) STATUTO COMUNALE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 28 aprile 2017 INDICE: PREMESSA TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI CAPO I: Struttura dell’Ente Art. 1- Autonomia statutaria; Art. 2 - Territorio e sede comunale; Art. 3 – Finalità. CAPO II: Funzioni Art. 4 - Tutela della salute; Art. 5 - Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero; Art. 6 - Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri; Art.7 - Tutela, assetto e utilizzo del territorio; Art. 8 - Sviluppo Economico; Art. 9 - Programmazione economico – sociale e territoriale; Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione; Art. 11 - Potestà regolamentare. TITOLO II: L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. Capo I: Organi istituzionali Art. 12 – Organi; Art. 13 - Organismi Collegiali Pari Opportunità; Capo II: Consiglio comunale; Art. 14 – Funzioni; Art. 15 - Competenze del Consiglio comunale; Art. 16 - Gruppi consiliari; Art. 17 - Conferenza dei capigruppo consiliari; Art. 18 - Presidenza del Consiglio Comunale; Art. 19 - Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale; Art. 20 - Dimissioni, morte e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale; Art. 21 - Consiglieri comunali; Art. 22 - Commissioni di controllo e di indagine; Art. 23 - Commissione per le pari opportunità; Art. 24 – Decadenza; Art. 25 - Convocazione del Consiglio comunale; 1 Art. 26 - Adunanze consiliari; Art. 27 - Prima adunanza; Art. 28 - Linee programmatiche; Art. 29 - Poteri di iniziativa. Capo III: Il Sindaco Art. 30 – Funzioni; Art. 31 - Vice sindaco. Capo IV: La Giunta comunale Art. -

“Orti a Regola D'arte”

Comune di Nola Ambito N11 Provincia di Napoli Ufficio di Piano Capofila Ambito N11—L.328 /2000 Avviso pubblico per la realizzazione del Progetto “ORTI A REGOLA D’ARTE” Il Dirigente dei Servizi sociali del Comune di Nola e l’Ufficio di Piano dell’Ambito N11, rendono noto che il progetto “Orti a regola d’Arte” è stato ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 47 del 04/04/2011. Il progetto prevede la riqualificazione ambientale delle aree comunali da destinare ad orti sociali, con lo scopo di responsabilizzare la cittadinanza nei confronti del territorio pubblico, contribuendo così al recupero di aree degradate, e fornendo spazi sociali per gli anziani e per categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale. Il progetto verrà realizzato nelle aree verdi inutilizzate, individuate nei Comuni dell’Ambito territoriale N11: Nola, Camposano, Cicciano, Comiziano, Scisciano, Visciano. Destinatari Il progetto “Orti a regola d’Arte” è rivolto a tutti i cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito N11 interessati, con riserva n. 126 utenti di cui n. 70 soggetti anziani, n. 36 disabili, n. 10 minori ed n. 10 ex tossicodipendenti, in possesso dei seguenti requisiti: Anziani a. residenza in uno dei Comuni dell’Ambito N11; b. età superiore ai 65 anni; c. condizione di salute compatibile con le attività previste dal bando. Disabili a. residenza in uno dei Comuni dell’Ambito N11 ; b. condizioni di handicap (art. 3 co.3 L. 104/92), espressamente accertata dal Servizio sanitario e dagli Organismi competenti. c. condizione di salute compatibile con le attività previste dal bando. -

Aree Di Disagio Socio-Abitativo

Capua Grazzanise San Prisco Sant'Agata dei Goti Casapulla Casagiove Bucciano Apollosa Mondragone Curti Bonea Caserta Valle di Maddaloni Grazzanise Moiano Santa Maria la Fossa Santa Maria Capua Vetere Montesarchio Ceppaloni San Tammaro Durazzano Recale Airola Cancello e Arnone Portico di Caserta Macerata Campania San Nicola la Strada Capodrise Cervino Arpaia Roccabascerana San Marco Evangelista Paolisi Forchia Rotondi Castelvolturno Maddaloni Santa Maria a Vico Casal di Principe Arienzo San Martino Valle Caudina Marcianise Casaluce Frignano Villa di Briano Cervinara Teverola Carinaro Pannarano San Cipriano d'Aversa San Felice a Cancello Gricignano d'Aversa Villa Literno Casapesenna San Marcellino Roccarainola Succivo Orta d'Atella Pietrastornina Tav. P.10.0 Trentola Ducenta Aree di disagio socio-abitativo Avella Caivano Sperone Aversa scala 1:75.000 Sant'Angelo a Scala Acerra Cicciano Baiano Lusciano Cesa Summonte Sant'Arpino Parete Frattaminore Sirignano Crispano Tufino Camposano Quadrelle Ospedaletto d'Alpinolo Comiziano Sant'Antimo Cimitile Frattamaggiore Sperone Cardito Mugnano del Cardinale Marigliano Grumo Nevano Casamarciano Giugliano di Napoli Mariglianella San Vitaliano Casandrino Mercogliano Afragola Brusciano Qualiano Nola Villaricca Melito Castello di Cisterna Visciano Baiano Arzano Villaricca Calvizzano Mugnano San Paolo Bel Sito Pomigliano d'Arco Casalnuovo Scisciano Marzano di Nola Monteforte Irpino Casoria Casavatore Saviano Liveri Pago del Vallo di Lauro Taurano Marano Quarto Volla Legenda Domicella Confini amministrativi -

Avviso Pubblico

PROVINCIA DI NAPOLI Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale Dipartimento Sviluppo Economico e Solidarietà Sociale Direzione Attività Produttive AVVISO PUBBLICO Oggetto: CACCIA AL CINGHIALE. Pubblicazione Deliberazione di G.P. n° 352 del 27/06/2014 avente ad oggetto: Individuazione zone in cui è consentita la caccia al cinghiale. Abrogazione disciplinare caccia al cinghiale approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 1171 dl 13/10/2005. Approvazione nuovo Disciplinare. Si avvisa che, con la pubblicazione della Deliberazione di G.P. in oggetto, si è provveduto ad introdurre il nuovo Disciplinare di Caccia al Cinghiale della Provincia di Napoli e ad individuare le zone in cui è consentito l’esercizio della caccia al cinghiale. Pertanto i Cacciatori residenti nella Regione Campania iscritti nell'A.T.C. di Napoli per la stagione venatoria in corso, organizzati in squadre, che vogliano essere autorizzati all’esercizio della caccia al cinghiale in battute, possono presentare la relativa istanza in bollo (secondo importo vigente), tramite il modello pubblicato nella sezione dedicata del sito web www.provincia.napoli.it, dal 21 luglio al 1 settembre (termine massimo di ricezione dell’istanza a pena di esclusione: non fa fede la data di invio), a mezzo posta, PEC o consegna a mano al protocollo generale della Provincia di Napoli (Piazza Matteotti, 1, 80133 Napoli). Le località in cui sono consentite, in via esclusiva, le battute di caccia al cinghiale sono circoscritte ai Comuni di Lettere, Palma Campania e Carbonara di Nola e individuate più nel dettaglio tramite dati identificativi e relative cartografie pubblicate sulla medesima sezione dedicata del sito web www.provincia.napoli.it. -

INFORMASALUTE Accesso Al Servizio Sanitario Nazionale Per I Cittadini Non Comunitari

Progetto cofinanziato da ISTITUTO NAZIONALE UNIONE SALUTE, MIGRAZIONI MINISTERO MINISTERO EUROPEA E POVERTÀ DELLA SALUTE DELL’INTERNO Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I Servizi Sanitari di NAPOLI e Provincia INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI NAPOLI E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI NAPOLI E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI NAPOLI E PROVINCIA Il territorio provinciale di Napoli è diviso in tre ASL (Aziende Sa- nitarie Locali) ognuna delle quali ha una sede principale e una serie di distretti socio-sanitari diffusi in modo da facilitare l’ac- cesso dei cittadini: • ASL Napoli 1 - Centro articolata in 11 distretti (da 24 a 34) • ASL Napoli 2 - Nord articolata in 13 distretti (da 35 a 47) • ASL Napoli 3 - Sud articolata in 12 distretti (da 48 a 59) 2 • TERRITORI DI RIFERIMENTO E UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) ASL NAPOLI 1 - CENTRO Via Comunale del Principe 13/a URP: 081.2544487 DISTRETTO 24 Chiaia, Posillipo, Isola di Capri, S. Ferdinando Via Croce Rossa 9 - Tel. 081.2547432/475/341 DISTRETTO 25 Bagnoli, Fuorigrotta Via Winspeare 67 - Tel. 081.2548165 DISTRETTO 26 Pianura, Soccavo Soccavo: Via C. Scherillo 12 - Tel. 081.2548390 TERRITORI DI RIFERIMENTO E UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DISTRETTO 27 Arenella, Vomero Via S. Gennaro ad Antignano 42 - Tel. 081.2549752/3 DISTRETTO 28 Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia Viale della Resistenza 25 - Tel. 081.2546518 DISTRETTO 29 Colli Aminei, Stella, S. -

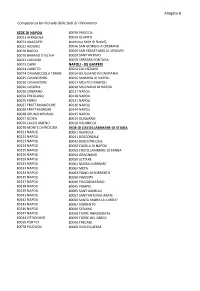

Allegato 8 Competenza Territoriale Delle Sedi Di Riferimento

Allegato 8 Competenza territoriale delle Sedi di riferimento SEDE DI NAPOLI 80079 PROCIDA 80021 AFRAGOLA 80010 QUARTO 80071 ANACAPRI (continua Sede di Napoli) 80022 ARZANO 80046 SAN GIORGIO A CREMANO 80070 BACOLI 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 80070 BARANO D'ISCHIA 80029 SANT'ANTIMO 80023 CAIVANO 80070 SERRARA FONTANA 80073 CAPRI NAPOLI - DE GASPERI 80024 CARDITO 80012 CALVIZZANO 80074 CASAMICCIOLA TERME 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA 80025 CASANDRINO 80016 MARANO DI NAPOLI 80020 CASAVATORE 80017 MELITO DI NAPOLI 80026 CASORIA 80018 MUGNANO DI NAPOLI 80020 CRISPANO 80127 NAPOLI 80056 ERCOLANO 80128 NAPOLI 80075 FORIO 80131 NAPOLI 80027 FRATTAMAGGIORE 80136 NAPOLI 80020 FRATTAMINORE 80144 NAPOLI 80028 GRUMO NEVANO 80145 NAPOLI 80077 ISCHIA 80019 QUALIANO 80076 LACCO AMENO 80010 VILLARICCA 80070 MONTE DI PROCIDA SEDE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 80121 NAPOLI 80051 AGEROLA 80122 NAPOLI 80041 BOSCOREALE 80123 NAPOLI 80042 BOSCOTRECASE 80124 NAPOLI 80050 CASOLA DI NAPOLI 80125 NAPOLI 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 80126 NAPOLI 80054 GRAGNANO 80129 NAPOLI 80050 LETTERE 80132 NAPOLI 80061 MASSA LUBRENSE 80133 NAPOLI 80062 META 80134 NAPOLI 80063 PIANO DI SORRENTO 80135 NAPOLI 80050 PIMONTE 80137 NAPOLI 80040 POGGIOMARINO 80138 NAPOLI 80045 POMPEI 80139 NAPOLI 80065 SANT'AGNELLO 80141 NAPOLI 80057 SANT'ANTONIO ABATE 80142 NAPOLI 80050 SANTA MARIA LA CARITA' 80143 NAPOLI 80067 SORRENTO 80146 NAPOLI 80040 STRIANO 80147 NAPOLI 80058 TORRE ANNUNZIATA 80044 OTTAVIANO 80059 TORRE DEL GRECO 80055 PORTICI 80040 TRECASE 80078 POZZUOLI 80069 VICO EQUENSE SEDE