C:\Progetti\Studio 09 09 2016\2016\PUC Prignano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

POIESIS S.R.L

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI: AQUARA - BELLOSGUARDO - CAMPORA - CERASO - CUCCARO VETERE - LAUREANA CILENTO - LAURINO - LUSTRA - MAGLIANO VETERE - MOIO DELLA CIVITELLA - MONTEFORTE CILENTO - OMIGNANO - ORRIA - PIAGGINE - PRIGNANO CILENTO - RUTINO - SACCO - SALENTO - SANT'ANGELO A FASANELLA - STIO Concessionaria: n° commessa Anno n° elaborato Amalfitana GAS S.r.l. 2017 VIA_02_09_04 Via Fanelli 206/4 - 70125 Bari Data: tel.: 080/5010277 - fax.:080/5019728 Località. Cilento codice elaborato: codice file: Nome Progetto / Commessa: Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in alcuni Comuni in provincia di Salerno Formato UNI: Fase Progettuale: Definitivo Scala: Progettista: Titolo dell'elaborato: Dott. ing. Alberto DE FLAMMINEIS Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Sez. A n° 5404 Redattore elaborato: Relazione sul Potenziale Archeologico POIESIS S.r.l. POIESIS srl Dott. Pietro TORO Elenco MiBAC operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica n 518 n° data 1 Agosto 2018 Eseguito da: Verificato da: Controllo Aziendale da: data nome firma data nome firma data nome firma Poiesis srl servizi per l’archeologia Piazza della Repubblica 4 Baronissi (Sa) _____________________________________________________________________________ RELAZIONE SUL POTENZIALE ARCHEOLOGICO INDICE 1 PREMESSA ................................................................................................................................ -

Disciplinare Di Produzione Della Denominazione Di Origine Protetta "Cilento” (Olio Extravergine Di Oliva)

Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Cilento” (Olio extravergine di oliva) (Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1065/97) Il testo di seguito riportato è fedele al contenuto dell’allegato al DM 6.08.1998 pubblicato sulla G.U. n. 193 del 20 agosto 1998. Il presente testo, in ogni caso, non sostituisce il documento ufficiale sopra indicato. Articolo 1 – Denominazione La denominazione di origine controllata "Cilento" è riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2 – Varietà di olivo 1. La denominazione di origine controllata "Cilento" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Pisciottana, Rotondella, Ogliarola o Uogliarola, Frantoio, Salella, Leccino per almeno l’85%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 15%. 2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa dalla Regione Campania, sentito il Consorzio di Tutela, a condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto. Articolo 3 – Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Cilento" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Salerno, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello -

Incarichi Conferiti Al Personale

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO Prot. 15670/13 Salerno, 06.11.2009 Circ. 399 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI Ai Rappresentanti Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola LORO SEDI All’Albo SEDE OGGETTO: Incarichi personale A.T.A. a.s. 2009/10 Facendo seguito alla precedente circ. n.390 del 2.11..09, si trasmettono, in allegato, le operazioni di nomina di incarico a tempo determinato del personale A.T.A.-qualifica di Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico- a.s. 2009/10 debitamente integrate alla data del 6.11.09. IL DIRIGENTE LUCA IANNUZZI 1 INCARICHI ASSISTENTI TECNICI A T.I. E T.D. A.S. 2009/10 1.FULGIONE ATTILIA inc. 02/08/59 “DA PROCIDA” Salerno AR0 t.d. 2 2.PENNA ANTONIO 02/11/64 “GENOVESI” Salerno AR0 ruolo 2 3.MESIANI FRANCESCO 28/07/63 “DA VINCI” Sapri AR0 ruolo 2 4.ZUNNO GIUSEPPE 24/11/59 “CENNI” Vallo della AR0 ruolo lucania 2 5.ATTANASIO VINCENZO 21/02/56 “GENOINO” Cava de tirreni AR0 ruolo 2 6.LAURITO NAZARIO 26/07/58 I.P.S.I.A. Vallo della AR0 ruolo lucania 2 7.DE LUNA MARIANNA 02/03/65 “BESTA” Battipaglia AR0 ruolo 2 8.LETTIERI LUCIA 13/02/56 “VALITUTTI” Roccadaspide AR0 ruolo 2 9.NADDEO GIUSEPPINA 12/01/73 “AMENDOLA” Salerno AR0 ruolo 2 10.RICCIARDI GIUSEPPINA 12/03/68 “FOCACCIA” Salerno AR0 ruolo 2 11.CERVINO ANTONIO 11/07/67 “LAMIA” Salerno AR2 ruolo 8 12.ESPOSITO MARIA 05/04/73 “IPSAR” Nocera inf. -

Comuni REFERENTE Telefono ORARIO APERTURA SEDE AMBULATORIO STP Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Castel S.Giorg

Comuni REFERENTE Telefono ORARIO APERTURA SEDE AMBULATORIO STP Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Castel S.Giorgio ANTONIO SPINELLI 081 9212728 8,30-12,00 Nocera Inferiore Via Giordano, 7 LUNEDI, MERCOLEDI , VENERDI Angri, Scafati, S.Egidio Montalbino, Corbara GIUSEPPE FIMIANI 081 5356252 9,00-12,00 Via dei Goti snc Angri GIOVEDI GIUSEPPE DAMIANI 9,00-12,00 Poliambulatorio Via Passanti,1 Scafati MERCOLEDI Sarno, Pagani, S. Valentino Torio, S.Marzano sul Sarno FRANCESCO ATTIANESE 081 9684059 15,00-17,30 MARTEDI Ospedale Villa Malta Via Sarno_Striano 9,00-12,00 MERCOLEDI ANDREA 081 92132603 9,00-12,00 Via Olivella Pagani GAROFALO MARTEDI , GIOVEDI Eboli, Altavilla Silentina, Buccino, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, DIANA REPPUCCI 0828 362637 15,00-17,30 LUNEDI, GIOVEDI Via Sacro Cuore Piazzale Lombardi - Eboli Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, 9,00-11,30 VENERDI Romagnano al Monte, S.Gregorio Magno, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni Battipaglia, Bellizzi, Olevano sul Tusciano GERARDO ZOPPI 0828 674513 9,30-13 ,00 LUNEDI MARTEDI Poliambulatorio Via Generale Gonzaga - Battipaglia 15,00-17,00 MERCOLEDI Salerno, Pellezzano CARMELO PETRAGLIA 089 694339/4342 16,00-18,00 Ambulatroio STP Via M.Vernieri - Salerno LUNEDI GIOVEDI M.S.Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano DOMENICO RUSSO 8,15 - 13,00 MARTEDI GIOVEDI VENERDI Poliambulatorio Piazza XX Settembre - Mercato S. 15,00 -18,00 MARTEDI E GIOVEDI Severino Capaccio , Albanella, Aquara, Bellospguardo, Castel S.Lorenzo Castelcivita, ANTONIO DE ROSA 0828 9426732 12,00-13,00 Via Italia, 61 - Palazzo Quadrifoglio - Capaccio Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, MARTEDI , GIOVEDI Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sanza, S. -

Dotazioni Minime Delle Imprese Da Inserire Nell'albo Di

7. ELENCO COMUNI – REPARTI - AREE 01/2014 A - Comuni in cui Consac gestioni Idriche spa effettua interventi di manutenzione di reti e manufatti idrici: Alfano, Ascea, Auletta, Atena Lucana, Camerota, Campora, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Celle Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Morigerati, Omignano, Orria, Padula, Perito, Pertosa, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Rutino, Salento, Salvitelle, S.Giovanni A Piro, S.Mauro Cilento, S.Mauro la Bruca, S.Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sapri, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania, Vibonati, Sanza, Rofrano, Novi Velia, Teggiano, Sala Consilina, B - Comuni in cui Consac gestioni Idriche spa effettua interventi di manutenzione di reti fognarie e depuratori : Ascea, Auletta, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Casaletto Spartano, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montecorice, Omignano, Pertosa, Pisciotta, Pollica, Rutino, S.Giovanni A Piro, S.Mauro Cilento, S.Mauro la Bruca, Sala Consilina, Sapri, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati, Vallo della Lucania. C – Reparti operativi del Settore Idropotabile: REPARTO CILENTO NORD Alfano, Ascea, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laurito, Moio della -

Senato Della Repubblica Xiv Legislatura

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2307 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore BOREA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003 Istituzione della provincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) Atti parlamentari–2– Senato della Repubblica – N. 2307 XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. – E` noto che l’arti- Per l’adozione di un modello partecipa- colo 132 della Costituzione, anche nella tivo, non si puo` che iniziare da quella realta` nuova formulazione di cui alla legge costitu- che in assoluto e` la meno riconducibile alle zionale 18 ottobre 2001, n. 3, mantiene l’isti- schematizzazioni territoriali esistenti, cioe` il tuto del distacco di una provincia da una Re- Cilento ed il Vallo di Diano. Infatti, all’in- gione e della sua contemporanea aggrega- terno della provincia di Salerno, tra le piu` zione ad un’altra. Si tratta di un modello se- estese d’Italia, il centro-nord e` parte inte- paratistico-conflittuale che risponde sempre grante dell’area metropolitana, con una den- meno alle realta` compartecipative con cui sita` demografica molto alta; il sud, che si la legislazione di settore tende ad aggregare estende dal Sele a Sapri, e` invece un’area a i diversi territori dotati di omogeneita` cultu- bassa densita` demografica anche se rappre- rale, geografica e sociale, eppure ricadenti in senta i due terzi del territorio provinciale. diverse circoscrizioni regionali (vedasi l’arti- L’anomalia insita in quest’accorpamento am- colo 34, comma 8, del testo unico di cui al ministrativo di realta` cosı` diverse discende decreto legislativo 18 agosto 2000, n. -

Emergenza Idrica Nel Cilento: 31 Dicembre Senz’Acqua Di Michele Amoruso

Emergenza idrica nel Cilento: 31 dicembre senz’acqua di Michele Amoruso Sono circa trenta i comuni che stamattina, 31 dicembre, si sono svegliati senz’acqua e nel pieno di un’emergenza idrica dovuta alla rottura completa di due condotte (Oronzo e Alto Sele), gestite dal Consorzio Idrico Asis. A secco tutto il Cilento, partendo dagli Alburni e fino a Castellabate, con ristoranti, alberghi e famiglie bloccati nella preparazione del gran cenone di Capodanno. Diversi i comuni ricorsi agli aiuti di Protezione Civile ed Humanitas con un gran via vai di cisterne ed autobotti: a Postiglione quest’ultima ha scaricato più di ventimila litri d’acqua ad uso della popolazione. Questi i comuni interessati: Oliveto Citra, Contursi Terme, Colliano, Palomonte, Buccino, San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Ricigliano, Sicignano degli Alburni, Postiglione, Serre, Controne, Castelcivita, Ottati, S. Angelo a Fasanella, Aquara, Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Felitto, Altavilla Silentina, Albanella, Capaccio, Giungano, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Torchiara, Rutino, Lustra, Laureana, Perdifumo, Castellabate. È previsto intorno alle ore 23:00 il ritorno in funzione del servizio di erogazione, giusto allo scadere del 2015. Camerota. Cede roccia al “Ciclope”, muore un 27 enne La pioggia battente che è caduta sul Cilento e su Marina di Camerota ha fatto cedere la caverna della nota discoteca Ciclope e un giovane è morto colpito da una pietra caduta dall’alto della collina. La vittima è Crescenzo Della Ragione, un ragazzo di 27 anni di Mugnano, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le pietre si sono staccate dal costone a una altezza di 60 metri e sono precipitate addosso al giovane, che è rimasto ucciso sul colpo. -

NATURA 2000 Dir. 92/43/CEE E 79/409/CEE

Bagnoli Irpino Calvanico 52_01 Monte Cervialto e Montagnone di Nusco Fisciano Laviano Calabritto Monte Mai e Monte Monna Valva Giffoni Sei Casali Monte Accellica Acerno Senerchia 65001_01 Castiglione dei Genovesi Giffoni Valle Piana 65043_04Massiccio del Monte Eremita L 65118_01 Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Picentini Massiccio del Monte Eremita Colliano Opere Pubbliche - Parcheggi - Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere San Cipriano Picentino Commissario ad Acta 65073_02 Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia San Mango Piemonte PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE 65121_03 65073_01 Oliveto Citra Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima sezione - n. 719 del 18/5/05 Montecorvino Rovella 65120_03 65056_05 65043_02 65073_03 65083_02 65089_01 65120_02 65072_11 65073_08 65083_01 San Gregorio Magno 65056_01 65089_02 65043_01 65072_10 65022_15 65022_03 Ricigliano 65072_09 Olevano sul Tusciano 65089_04 Campagna 65022_17 65022_10 65072_04 65072_06 65089_07 65022_09 Salerno Montecorvino65072_08 Pugliano 65022_07 65120_01 Palomonte I 16_17 65072_01 65072_07 65089_09 Contursi Terme 65017_01 65072_02 65089_10 65120_04 65017_05 65014_06 65073_15 65050_07 Buccino 65014_01 65050_06 65017_03 Romagnano al Monte PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE Pontecagnano Faiano 65014_04 65014_03 65022_14 Fiumi Tanagro e Sele Bellizzi 65014_08 65050_05 65014_02 65050_02 65017_06 65050_01 65017_09 65014_07 65140_01 65050_03 Salvitelle Medio Corso del Fiume Sele-Persano Battipaglia 65140_02 65012_01 65143_04 65012_02 C Tavola n. 2 - SA/2: NATURA 2000: Aree SIC e ZPS Dir.92/43/CEE e 79/409/CEE 65019_02 Sicignano degli Alburni Provincia di Salerno Serre Postiglione 65143_02 Eboli Caggiano Auletta Il Commissario ad Acta delegato Pertosa (Decreto Ass. Reg. LL.PP. n. 439 del 6/9/05) A Coordinatore A.G.C. -

Anno Scolastico 2018-19 CAMPANIA AMBITO 0028

Anno Scolastico 2018-19 CAMPANIA AMBITO 0028 - DR Campania - Ambito SA-28 Elenco Scuole I Grado Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto SAIC8BL004 I.C. VALLO SAMM8BL015 VALLO LUCANIA NORMALE VIA OTTAVIO DE VALLO DELLA SAMM8BL037 MOIO DELLA CIVITELLA VIA MUNICIPIO MOIO DELLA LUCANIA - NOVI VELIA "TORRE-DE MATTIA" MARSILIO,18 LUCANIA CIVITELLA SAMM8BL026 NOVI VELIA VIA DEI PRATI NOVI VELIA SAIC8AV005 IST. COMPR. FUTANI SAMM8AV016 FUTANI SECONDARIA I NORMALE CORSO UMBERTO I SNC FUTANI SAMM8AV027 CERASO SECONDARIA I VIA PIETRO EBNER CERASO GRADO GRADO SAIC8AQ00L IST. COMPR. GIOI SAMM8AQ01N GIOI CILENTO NORMALE VIA SALATI N. 18 GIOI SAMM8AQ05T STIO VIA EUROPA STIO CILENTO SAIC8AN005 IST.COMPR. SAMM8AN016 CASALVELINO NORMALE VIA ROMA CASAL SAMM8AN027 CASTELNUOVO VIA NAZIONALE CASTELNUOV CASALVELINO VELINO CILENTO - PANTANA O CILENTO SAIC85500G IST. COMPR. ASCEA SAMM85501L ASCEA MARINA NORMALE VIA ELEA ASCEA "PARMENIDE" SAIC866002 IST.COMPR. OMIGNANO SAMM866013 OMIGNANO NORMALE VIA NAZIONALE OMIGNANO SAMM866024 SESSA CILENTO VIA ROMA 9 SESSA CILENTO SAIC8AP00R IST. COMPR. CENTOLA SAMM8AP01T CENTOLA NORMALE VIA R.TALAMO CENTOLA SAMM8AP02V PISCIOTTA "CARDUCCI" VIA NELLO INFANTE PISCIOTTA SAIC8BQ007 IST. COMPR. POLLICA SAMM8BQ018 POLLICA "G.PATRONI" NORMALE VIA LOMBARDI, 52 POLLICA SAMM8BQ029 MONTECORICE VIA PROVINCIALE SNC MONTECORIC "G.PATRONI" E SAIC83200V IST.COMPR. OGLIASTRO SAMM83201X OGLIASTRO C/TO NORMALE VIA MAZZINI OGLIASTRO SAMM832021 CICERALE VIA PIANO CICERALE "P.VISCONTI" CILENTO SAMM832032 PRIGNANO CILENTO P.ZZA MUNICIPIO, 2 PRIGNANO CILENTO SAMM832043 RUTINO GARIBALDI RUTINO SAIC8A4009 IST.COMPR. -

Consorzio Di Bonifica Velia

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA PRIGNANO CILENTO SI RENDE NOTO che, per le elezioni consortili di rinnovo del Consiglio dei Delegati convocate per domenica 29 novembre 2020, sono state presentate ed accettate le seguenti liste di candidati. FASCIA numero 1 FASCIA numero 2 LISTA IL CILENTO CHE VOGLIAMO LISTA IL CILENTO CHE VOGLIAMO AMORELLI GIOVANNI CHIRICO FRANCESCO nato a Potenza il 26/07/1960 nato a Vallo della Lucania (SA) il 30/01/1934 APOLITO PIETRO AMBROSIO MASSIMO VALENTINO nato a Perito (SA) il 05/12/1980 nato a Napoli il 24/10/1964 CUDA MICHELE CAMMARANO ANTONIO nato a Salerno il 21/03/1970 nato a Ceraso (SA) il 10/11/1938 MARINO GIULIO CROCAMO ERBINO nato a Stella Cilento (SA) il 13/03/1958 nato a Ceraso (SA) il 09/08/1947 PASSARELLI RAFFAELE GIORDANO ANGELO nato a Vallo della Lucania (SA) il 20/05/1956 nato a Casal Velino (SA) il 09/07/1972 PINTO EUGENIA nata a Vallo della Lucania (SA) il 16/06/1969 SOFFRITTI EDMONDO nato a Napoli il 09/10/1970 TALAMO ATENOLFI GIUSEPPE nato a Roma il 12/07/1947 FASCIA numero 3 FASCIA numero 4 LISTA IL CILENTO CHE VOGLIAMO LISTA IL CILENTO CHE VOGLIAMO FEDULLO BIAGIO (detto GINO) MUSTO ALDO nato a Casal Velino (SA) il 08/06/1968 nato a Ceraso (SA) il 09/12/1960 MORENA MARIO PAPA ELIO nato a Castelnuovo Cilento (SA) il 21/07/1962 nato a Casal Velino (SA) il 03/05/1962 PAPA NANCY nata a Salerno il 16/11/1992 VENUTI VALENTINA nata a Salerno il 14/11/1967 Prignano Cilento, 16 novembre 2020 La Deputazione Amministrativa del Consorzio Velia COME SI VOTA I consorziati aventi diritto al voto, in numero di 9.156, sono divisi in quattro fasce di elettori in base all’entità dei contributi consortili, a ciascuna delle quali corrisponde il numero dei delegati da eleggere per un totale di 12 cosi suddivisi: 1° fascia delegati 3 - 2° fascia– delegati 6 - 3° fascia– delegati 2 - 4° fascia– delegati 1 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 29 novembre 2020 nei seggi ubicati nelle seguenti sedi: . -

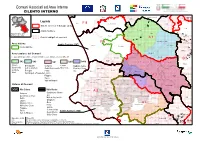

Cilento Interno.Pdf

Comuni Associati ed Aree Interne CILENTO INTERNO Battipaglia Serre Sicignano degli Alburni Caggiano Postiglione Pertosa B 2 Auletta Legenda Eboli F 8 Altavilla Silentina Petina Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) Controne Polla Castelcivita Ambito Sanitario Aggiornamento dati: Ottati 30 Settembre 2014 Albanella Comuni obbligati ad associarsi A 1 Sant''Arsenio Sant''Angelo a Fasanella F 6 San Pietro al Tanagro Aree Interne Aquara Ambito Sanitario (S07) Capaccio Corleto Monforte Roccadaspide Cilento Interno San Rufo Associazione dei Comuni Castel San Lorenzo Bellosguardo Le associazioni già definite,o in via di definizione, sono indicate con colori differenti Roscigno Trentinara B 1 Giungano Felitto SA2 SA6 SA7 SA11 SA18 Sacco Teggiano Aquara Bellosguardo Ceraso Campora Magliano Vetere Castelcivita Monteforte Cilento Corleto Monforte Castel San Lorenzo Novi Velia Monforte Cilento Ogliastro Cilento Controne Cicerale Roscigno Felitto Stio Agropoli Magliano Vetere Ottati Sant'Angelo a Fasanella Laurino Monte San Giacomo Piaggine A 2 Piaggine Sacco Prignano Cilento Torchiara Laurino Valle dell'Angelo Stio Laureana Cilento Unione di Comuni Rutino Perito Orria Campora Valle dell''Angelo Lustra Alto Calore Valle Alento Perdifumo A 3 Gioi Castelnuovo CIlento Castellabate Campora Sessa Cilento Gioi Moio della Civitella Castel San Lorenzo Sanza Felitto Moio della Civitella Omignano Salento Cannalonga Laurino Omignano Montecorice Serramezzana Magliano Vetere Orria A 4 Stella Cilento Vallo della Lucania Perito San Mauro Cilento Monteforte Cilento -

Comune Di Postiglione (Sa)

COMUNE DI POSTIGLIONE (SA) PREMIO DI STUDIO "FRANCESCO ED EVELINA VECCHIO' La Associazione Culturale "Francesco ed Evelìna Vecchio" nell'ambito delle proprie attività' volte a favorire ed incoraggiare giovani studiosi meritevoli, bandisce un concorso per un premio di studio di mille euro, che sarà' assegnato alla tesi di laurea di qualunque materia che abbia come oggetto un argomento inerente al territorio del Cilento. La delimitazione territoriale del Cilento e' esplicitata nell'allegato al presente bando. La tesi deve essere stata discussa dopo un corso di Laurea magistrale o di Laurea a ciclo unico, in una delle sedi universitarie del territorio italiano o in una equivalente istituzione della Europa Unita nel periodo che va dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018. I partecipanti al concorso debbono far pervenire una copia della tesi ed un certificato di laurea in formato digitale pdf entro il 30 giugno 2018 alla Associazione Culturale "Francesco ed Evelina Vecchio" [email protected] o all'indirizzo di posta certificata [email protected]. Tutti coloro che invieranno materiale per concorrere al presente bando, riceveranno via email conferma dell'avvenuto ricevimento. La valutazione delle tesi in concorso sarà' effettuata da una commissione presieduta dal presidente della Associazione e composta da altri studiosi che saranno nominati dal consiglio direttivo della Associazione, in funzione degli argomenti delle tesi in concorso. La Associazione si riserva il diritto di non assegnare il premio, qualora la commissione valuti inadeguati i lavori presentati. I risultati della valutazione e la data della premiazione saranno resi pubblici entro il 31 dì luglio del 2018. La premiazione si effettuerà' nel Comune di Ogliastro Cilento, Comune di nascita di Evelina Vecchio.