Republique Gabonaise Union- Travail – Justice

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A First Look at Logging in Gabon

Linking forests & people www.globalforestwatch.org A FIRST LOOK AT LOGGING IN GABON An Initiative of WORLD RESOURCES INSTITUTE A Global Forest Watch-Gabon Report What Is Global Forest Watch? GFW’s principal role is to provide access to better What is GFW-Gabon? information about development activities in forests Approximately half of the forests that initially cov- and their environmental impact. By reporting on The Global Forest Watch-Gabon chapter con- ered our planet have been cleared, and another 30 development activities and their impact, GFW fills sists of local environmental nongovernmental orga- percent have been fragmented, or degraded, or a vital information gap. By making this information nizations, including: the Amis de la Nature-Culture replaced by secondary forest. Urgent steps must be accessible to everyone (including governments, et Environnement [Friends of Nature-Culture and taken to safeguard the remaining fifth, located industry, nongovernmental organizations (NGOs), Environment] (ANCE), the Amis Du Pangolin mostly in the Amazon Basin, Central Africa, forest consumers, and wood consumers), GFW [Friends of the Pangolin] (ADP), Aventures Sans Canada, Southeast Asia, and Russia. As part of promotes both transparency and accountability. We Frontières [Adventures without Borders] (ASF), this effort, the World Resources Institute in 1997 are convinced that better information about forests the Centre d’Activité pour le Développement started Global Forest Watch (GFW). will lead to better decisionmaking about forest Durable et l’Environnement [Activity Center for management and use, which ultimately will result Sustainable Development and the Environment] Global Forest Watch is identifying the threats in forest management regimes that provide a full range (CADDE), the Comité Inter-Associations Jeunesse weighing on the last frontier forests—the world’s of benefits for both present and future generations. -

New Northwestern and Southwestern Range Limits of De Brazz's Monkey, Mbam Et Djerem National Park, Cameroon, and Bateke Plat

Primate Conservation 2007 (22): 107–110 New Northwestern and Southwestern Range Limits of De Brazza’s Monkey, Mbam et Djerem National Park, Cameroon, and Bateke Plateau, Gabon and Congo Fiona Maisels1, Nicolas Bout2,3, Clement Inkamba-Inkulu4, Liz Pearson3, Paul Aczel3, Rufin Ambahe5, Edgar Ambassa5 and Roger Fotso5 1Wildlife Conservation Society, Bronx, New York, USA 2Wildlife Conservation Society, Libreville, Gabon 3John Aspinall Foundation, Franceville/Mpassa, Gabon 4Wildlife Conservation Society, Brazzaville, Republic of Congo 5Wildlife Conservation Society, Yaoundé, Cameroon Abstract: Recent surveys carried out in Cameroon in the Mbam Djerem National Park, in Gabon in the Bateke Plateau National Park, and the adjoining Bateke Plateau area in Congo, have recorded the presence of de Brazza’s monkey (Cercopithecus neglec- tus) on both sides of the Djerem River in Cameroon, along the Mpassa and its tributaries in Gabon, along the Nambouli River in the Lefini Reserve in Congo, and up to the right bank of the Ogooué River on the Congo side of the border. These areas lie at the northern and southern edges of the Central African forest block, where rivers have relatively wide bands of riparian forest. As for the range extension of the talapoin (this volume), the species may simply have been overlooked by previous rapid wildlife surveys. It has an antipredator behavior that renders it relatively inconspicuous, tends to live in small family groups in the region, and lives in habitats that are difficult to survey on foot. However, unlike talapoin, it calls every morning along major watercourses, and can be heard for some distance. It is possible that the southern limit of this species in Gabon may be the Ogooué River. -

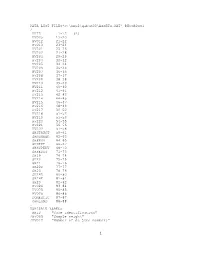

C:\Hnp2\Gabon00\ASSETS.DAT

DATA LIST FILE='c:\hnp2\gabon00\ASSETS.DAT' RECORDS=1 / HHID 1-12 (A) HV005 13-20 HV012 21-22 HV013 23-24 HV201 25-26 HV202 27-28 HV203 29-29 HV204 30-32 HV205 33-34 HV206 35-35 HV207 36-36 HV208 37-37 HV209 38-38 HV210 39-39 HV211 40-40 HV212 41-41 HV213 42-43 HV214 44-45 HV215 46-47 HV216 48-49 HV217 50-50 HV218 51-52 HV219 53-53 HV220 54-55 HV221 56-56 HV222 57-58 SHSTRUCT 59-61 SHNUMBER 62-63 SHPROV 64-65 SHDEPT 66-67 SHSUPERV 68-70 SHFEDIT 71-73 SH19 74-74 SH20 75-75 SH21 76-76 SH22D 77-77 SH23 78-79 SH24D 80-80 SH24E 81-81 SH29 82-82 HV024 83-84 HV025 85-85 HV026 86-86 DOMESTIC 87-87 OWNLAND 88-88 . VARIABLE LABELS HHID "Case Identification" /HV005 "Sample weight" /HV012 "Number of de jure members" 1 /HV013 "Number of de facto members" /HV201 "Source of drinking water" /HV202 "Source of non-drinking wate-NA" /HV203 "Same source of water -NA" /HV204 "Time to get to water source" /HV205 "Type of toilet facility" /HV206 "Has electricity" /HV207 "Has radio" /HV208 "Has television" /HV209 "Has refrigerator" /HV210 "Has bicycle" /HV211 "Has motorcycle" /HV212 "Has car" /HV213 "Main floor material" /HV214 "Main wall material" /HV215 "Main roof material" /HV216 "Rooms for sleeping" /HV217 "Relationship structure" /HV218 "Line number of head of househ." /HV219 "Sex of head of household" /HV220 "Age of head of household" /HV221 "Has telephone" /HV222 "Type of salt used for cooking" /SHSTRUCT "Structure number" /SHNUMBER "Household number within a structure" /SHPROV "Province" /SHDEPT "Departement" /SHSUPERV "Supervisor code" /SHFEDIT "Field editor code" /SH19 "Distance between house and toilets" /SH20 "Latrine depth" /SH21 "Toilets shared with others" /SH22D "Has video" /SH23 "Fuel used in the household" /SH24D "Boat without engine" /SH24E "Powered boat" /SH29 "Salt test result" /HV024 "Region" /HV025 "Type of place of residence" /HV026 "Place of residence" /DOMESTIC "If HH has a domestic worker not related to head" /OWNLAND "If household works own or family's agric. -

Ancestral Art of Gabon from the Collections of the Barbier-Mueller

ancestral art ofgabon previously published Masques d'Afrique Art ofthe Salomon Islands future publications Art ofNew Guinea Art ofthe Ivory Coast Black Gold louis perrois ancestral art ofgabon from the collections ofthe barbier-mueiler museum photographs pierre-alain ferrazzini translation francine farr dallas museum ofart january 26 - june 15, 1986 los angeles county museum ofart august 28, 1986 - march 22, 1987 ISBN 2-88104-012-8 (ISBN 2-88104-011-X French Edition) contents Directors' Foreword ........................................................ 5 Preface. ................................................................. 7 Maps ,.. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. 14 Introduction. ............................................................. 19 Chapter I: Eastern Gabon 35 Plates. ........................................................ 59 Chapter II: Southern and Central Gabon ....................................... 85 Plates 105 Chapter III: Northern Gabon, Equatorial Guinea, and Southem Cameroon ......... 133 Plates 155 Iliustrated Catalogue ofthe Collection 185 Index ofGeographical Names 227 Index ofPeoplcs 229 Index ofVernacular Names 231 Appendix 235 Bibliography 237 Directors' Foreword The extraordinarily diverse sculptural arts ofthe Dallas, under the auspices of the Smithsonian West African nation ofGabon vary in style from Institution). two-dimcnsional, highly stylized works to three dimensional, relatively naturalistic ones. AU, We are pleased to be able to present this exhibi however, reveal an intense connection with -

Variations of Glossina Sp. and Trypanosome Species Frequency Within Different Habitats in a Sleeping Sickness Focus, Gabon

Original Article Variations of Glossina sp. and trypanosome species frequency within different habitats in a sleeping sickness focus, Gabon Ornella A Mbang Nguema1, Marielle K Bouyou Akotet1, Jacques F Mavoungou2,3, Denise P Mawili- Mboumba1 1 Department of Parasitology-Mycology, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, BP 4009, Libreville, Gabon 2 Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET), BP 13354, Libreville, Gabon 3 Université des Sciences et Techniques de Masuku, BP 941, Franceville, Gabon Abstract Introduction: Knowledge of the infectious status of the Glossina is an indicator of risk of resurgence of Human African Trypanosomiasis (HAT). Environmental conditions have an impact on the density and diversity of both vector and Trypanosoma. The aim of the study was to determine the diversity and the infection rate of Glossina as well as the diversity of trypanosome species within habitats of an old HAT focus, in Gabon. Methodology: Glossina were captured in September 2012 in three ecological sites. Vavoua traps were installed for twelve days. All captured flies were identified. Glossina were selected for trypanosome identification by Polymerase Chain Reaction. Results: 1178 Glossina were captured: 55.8% in degraded forest, 28.9% in flood area and 15.4% in secondary forest. Glossina fusca congolensis (37%) and G.palpalis palpalis (36.4%) were the most abundant vector species. G. fusca congolensis was predominant in secondary forest and in flood area, while in degraded forest, it was G.palpalis palpalis. Trypanosoma infection rate was 30.7%, 42% in secondary forest, 32% in degraded forest and 18% in flood area. Trypanosoma congolense savannah was the main species detected (18.7%) followed by T.brucei brucei (10.7%) and T. -

Stratégie Nationale Et Plan D'action Sur La Diversité Biologique Du Gabon

MINISTERE DES EAUX ET REPUBLIQUE GABONAISE FORETS, DE LA PECHE, DU ------------------- REBOISEMENT CHARGE DE Union-Travail-Justice L’ENVIRONNEMENT ET DE LA ------------------- PROTECTION DE LA NATURE --------------------------- DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT STRATÉGIE NATIONALE ET PLAN D’ACTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DU GABON “ Le Gabon, à l’horizon 2025, doit assurer la conservation de la biodiversité et garantir un partage satisfaisant des avantages socio- économiques et écologiques issus des ressources biologiques par une prise de conscience de l’importance de ses ressources biologiques et par un développement des capacités humaines et institutionnelles. ” Novembre 1999 1 2 M. Le Ministre chargé de l’Environnement, Le directeur général de l’environnement et le coordonnateur national Biodiversité tiennent à remercier les personnes qui ont participé à la rédaction de la présente stratégie, particulièrement M. Anaclet BISSIELO1 et M. Robert Kasisi2 pour avoir dirigé l’équipe de rédaction. Il s’agit de : M. Jean-Marie BENGONE, Directeur Général de l’Environnement M. Jean Baptiste MEBIAME Coordonnateur National Biodiversité M. Omer NTOUGOU NDOUTOUME, coordonnateur adjoint Biodiversité M. Jean Simon MOUCKAGA KOMBILA,Commissaire Général à l’Aménagement du Territoire M. Hamidou OKABA, Commissaire général adjoint au Plan M. Christ MOMBO NZATSI, Conseiller du ministre du tourisme M. Marcel BRIDON, Conseiller du ministre de l’agriculture M. Mintsa Mi Obiang, ingénieur des Eaux et Forêts, conseiller du ministre des Eaux et forêts Dr Guy ROSSATANGA RIGNAULT, Juriste, conseiller du Ministre, enseignant M. Athanase BOUSSENGUE, Directeur des études, Ministère des Eaux et forêts M. Jean Gérard MEZUI M’ELLA, Directeur de la police phytosanitaire M. Augustin MAGANGA, Directeur du Centre National Anti-pollution M. -

Download Download

HAMADRYAD Vol. 27. No. 2. August, 2003 Date of issue: 31 August, 2003 ISSN 0972-205X CONTENTS T. -M. LEONG,L.L.GRISMER &MUMPUNI. Preliminary checklists of the herpetofauna of the Anambas and Natuna Islands (South China Sea) ..................................................165–174 T.-M. LEONG & C-F. LIM. The tadpole of Rana miopus Boulenger, 1918 from Peninsular Malaysia ...............175–178 N. D. RATHNAYAKE,N.D.HERATH,K.K.HEWAMATHES &S.JAYALATH. The thermal behaviour, diurnal activity pattern and body temperature of Varanus salvator in central Sri Lanka .........................179–184 B. TRIPATHY,B.PANDAV &R.C.PANIGRAHY. Hatching success and orientation in Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) at Rushikulya Rookery, Orissa, India ......................................185–192 L. QUYET &T.ZIEGLER. First record of the Chinese crocodile lizard from outside of China: report on a population of Shinisaurus crocodilurus Ahl, 1930 from north-eastern Vietnam ..................193–199 O. S. G. PAUWELS,V.MAMONEKENE,P.DUMONT,W.R.BRANCH,M.BURGER &S.LAVOUÉ. Diet records for Crocodylus cataphractus (Reptilia: Crocodylidae) at Lake Divangui, Ogooué-Maritime Province, south-western Gabon......................................................200–204 A. M. BAUER. On the status of the name Oligodon taeniolatus (Jerdon, 1853) and its long-ignored senior synonym and secondary homonym, Oligodon taeniolatus (Daudin, 1803) ........................205–213 W. P. MCCORD,O.S.G.PAUWELS,R.BOUR,F.CHÉROT,J.IVERSON,P.C.H.PRITCHARD,K.THIRAKHUPT, W. KITIMASAK &T.BUNDHITWONGRUT. Chitra burmanica sensu Jaruthanin, 2002 (Testudines: Trionychidae): an unavailable name ............................................................214–216 V. GIRI,A.M.BAUER &N.CHATURVEDI. Notes on the distribution, natural history and variation of Hemidactylus giganteus Stoliczka, 1871 ................................................217–221 V. WALLACH. -

Rapport Du Groupe De Travail De La Commission Africaine Sur Les Populations / Communautés Autochtones

REPORT OF THE AFRICAN for Indigenous Affairs Indigenous for International Work Group Group Work International COMMISSION’S WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS/COMMUNITIES N O RESEARCH AND INFORMATION VISIT TO et des Peuples des et des Droits de l’Homme l’Homme de Droits des THE REPUBLIC OF GABON Commission Africaine Africaine Commission 15-30 September 2007 REPUBLIC OF GAB REPUBLIQUE DU GAB 15-30 Septembre 2007 Septembre 15-30 EN REPUBLIQUE DU GABON DU REPUBLIQUE EN African Commission on Human and Peoples’ Rights VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION D’INFORMATION ET RECHERCHE DE VISITE O N COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES COMMUNAUTÉS SUR LES POPULATIONS / / POPULATIONS LES SUR International Work Group for Indigenous Affairs DE LA COMMISSION AFRICAINE AFRICAINE COMMISSION LA DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE GROUPE DU RAPPORT RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LES POPULATIONS / COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN REPUBLIQUE DU GABON 15-30 Septembre 2007 La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a pris note de ce rapport lors de sa 45ème session ordinaire, 13-27 mai 2009 Commission Africaine des Droits International Work Group de l’Homme et des Peuples for Indigenous Affairs (CADHP) 2010 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LES POPULATIONS / COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN REPUBLIQUE DU GABON 15– 30 Septembre 2007 © Copyright: CADHP et IWGIA Mise en page: Jorge Monrás Imprimerie: Eks-Skolens Trykkeri, Copenhague, Danemark ISBN: 978-87-91563-74-4 Distribution en Amerique du Nord: Transaction Publishers 300 McGaw Drive Raritan Center - Edison, NJ 08857 www.transactionpub.com COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HoMME ET DES PEUPLES (CADHP) No 31 Bijilo Annex Layout Kombo North District, Western Region B.P. -

Recensement Général De La Population Et Des Logements De 2013 Du Gabon (RGPL-2013)

REPUBLIQUE GABONAISE --------------- Commission Nationale du Recensement (CNR) --------------- Ministère du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective --------------- Direction Générale de la Statistique (DGS) --------------- Direction Nationale du Recensement (DNR) --------------- Bureau Central du Recensement (BCR) RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DES LOGEMENTS DE 2013 DU GABON (RGPL-2013) PUBLICATION DE LA RÉSULTATS GLOBAUX DU DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STATISTIQUE (DGS) LIBREVILLE – DÉCEMBRE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA 2015 POPULATION ET DES LOGEMENTS DE 2013 DU GABON (RGPL-2013) RESULTATS GLOBAUX DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DES LOGEMENTS DE 2013 DU GABON (RGPL-2013) DECEMBRE 2015 Citation recommandée : Direction Générale de la Statistique (2015) : Résultats globaux du Recensement Général de la Population et des Logements de 2013 du Gabon (RGPL-2013). Libreville, 195 pages + Annexes. Le présent rapport est le résultat d’un atelier organisé à Libreville d’août à octobre 2015 par la Section « Traitement, Analyse et Diffusion » du Bureau Central du Recensement (BCR) sous la Direction de : Mme Nicole NTSAME ONDO --------- Le rapport a été préparé sous la supervision technique des consultants internationaux du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) : M. Richard DACKAM-NGATCHOU, expert en analyse des données de recensement et M. Macoumba THIAM, expert en analyse des données de recensement et des consultants internationaux de la Direction Générale de la Statistique (DGS) : M. Leonard NABASSEMBA, expert en traitement de données et M. Robert DeCLERCQ, expert en traitement de données --------- Ont participé à l’atelier d’analyse : M. Noël MOUSSAVOU, Directeur du BCR, Analyste et Appui au traitement des données M. -

Plan De Développement Stratégique De La Fenatag - 2018-2022

RÉPUBLIQUE DU GABON FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSFORMATEURS DES PRODUITS AGRICOLES DU GABON PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE LA FENATAG - 2018-2022 RÉPUBLIQUE DU GABON FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSFORMATEURS DES PRODUITS AGRICOLES DU GABON PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE LA FENATAG - 2018-2022 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture Libreville, 2018 3 Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. ISBN 978-92-5-130772-4 © FAO, 2018 La FAO encourage l’utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce produit d’information. Sauf indication contraire, le contenu peut être copié, téléchargé et imprimé aux fins d’étude privée, de recherches ou d’enseignement, ainsi que pour utilisation dans des produits ou services non commerciaux, sous réserve que la FAO soit correctement mentionnée comme source et comme titulaire du droit d’auteur et à condition qu’il ne soit sous-en - tendu en aucune manière que la FAO approuverait les opinions, produits ou services des utilisateurs. -

Njutapvoui Fokouop Rapport M2

RÉGIMES DES PRÉCIPITATIONS ET RELATIONS PLUIES-NIVEAUX D’EAU-DÉBITS DANS LE BASSIN VERSANT DU KOMO (GABON) International Chair in Mathematical Physics and Applications. (ICMPA-UNESCO Chair) Master of Science in Physical Oceanography and Applications. Présenté par : NJUTAPVOUI FOKOUOP Nourdi Faculté des Sciences et Techniques (FAST) Université d’Abomey-Calavi (UAC) Cotonou, République du Bénin © CIPMA Publishing 2016 Université d’Abomey-Calavi (UAC), BENIN Faculté des Sciences et Techniques (FAST) Chaire Internationale en Physique Mathématique et Applications CIPMA-Chaire UNESCO ) M.Sc No .......... M.Sc/CIPMA/FAST/UAC/2017. RÉGIMES DES PRÉCIPITATIONS ET RELATIONS PLUIES-NIVEAUX D’EAU-DÉBITS DANS LE BASSIN VERSANT DU KOMO (GABON) Mémoire de Master of Science En Océanographie Physique et Applications Présenté par : NJUTAPVOUI FOKOUOP Nourdi Superviseurs : Dr. Alexis Chaigneau (IRD/LEGOS) Dr.Jean-Pierre Lefebvre (IRD/LEGOS) Jury : Président : ............................ Examinateur : ......................... Rapporteur : .......................... Cotonou, Rép. du Bénin, septembre 2017 Dédicaces i Dédicaces À mon défunt père Ngougoue Adamou Imam de la Mosqué Centrale de Kouoptamo. Régimes des précipitations et relations pluies-niveau d’eau-débits dans le bassin versant Komo (Gabon). NJUTAPVOUI FOKOUOP Nourdi ? CIPMA@2017 Remerciements ii Remerciements Tout d’abord je tiens à rendre grâce à ALLAH, détenteur de toute science pour m’avoir donné la force et le courage d’accomplir ce travail. Ce travail a également été réalisé, grâce aux conseils et à l’aide de beaucoup des personnes, leurs soutiens moraux, pédagogiques et matériels. C’est donc une grande joie de remercier : Dr Alexis CHAIGNEAU, et Dr Jean-Pierre lefebvre pour leurs encadrements et leurs idées qui m’ont permis de prendre en main mon projet de stage. -

Title of Thesis Or Dissertation, Worded

HUMAN-WILDLIFE CONFLICT AND ECOTOURISM: COMPARING PONGARA AND IVINDO NATIONAL PARKS IN GABON by SANDY STEVEN AVOMO NDONG A THESIS Presented to the Department of International Studies and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts September 2017 THESIS APPROVAL PAGE Student: Sandy Steven Avomo Ndong Title: Human-wildlife Conflict: Comparing Pongara and Ivindo National Parks in Gabon This thesis has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts degree in the Department of International Studies by: Galen Martin Chairperson Angela Montague Member Derrick Hindery Member and Sara D. Hodges Interim Vice Provost and Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded September 2017 ii © 2017 Sandy Steven Avomo Ndong iii THESIS ABSTRACT Sandy Steven Avomo Ndong Master of Arts Department of International Studies September 2017 Title: Human-wildlife Conflict: Comparing Pongara and Ivindo National Parks in Gabon Human-wildlife conflicts around protected areas are important issues affecting conservation, especially in Africa. In Gabon, this conflict revolves around crop-raiding by protected wildlife, especially elephants. Elephants’ crop-raiding threaten livelihoods and undermines conservation efforts. Gabon is currently using monetary compensation and electric fences to address this human-elephant conflict. This thesis compares the impacts of the human-elephant conflict in Pongara and Ivindo National Parks based on their idiosyncrasy. Information was gathered through systematic review of available literature and publications, observation, and semi-structured face to face interviews with local residents, park employees, and experts from the National Park Agency.