Bilan-Vallee Lizonne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fiche De Synthèse Site Natura 2000

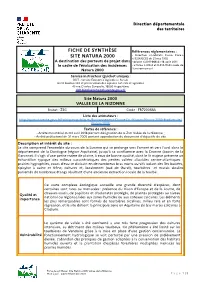

Direction départementale des territoires FICHE DE SYNTHÈSE R!#érences r!$lementaires & SITE NATURA 2000 - Directive « Habitats Faune Flore » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 A destination des porteurs de projet dans - d cret n°2011-9"" du 16 ao#t 2011 le cadre de l !"aluation des incidences - articles $%414-4 et &%414-19 du code de Natura 2000 l'environnement Ser"ice instructeur '$uic(et uni)ue* & DD( - )ervice *conomie +,ricole et &urale Unit .iodiversit et /r servation des es/aces naturels et a,ricoles 43 rue C0arles Duroselle1 16!!0 +n,oul2me ddt-biodiversite3charente%,ouv%4r Site Natura 2000 +A,,EE DE ,A NI-.NNE )tatut 5 Z)C Code : F&72!!""3 ,iste des animateurs & 0tt/5//888%charente%,ouv%4r/9oliti:ues-publi:ues/Environnement-Chasse-Eau-Risques/;atura-20!!-Biodiversite/ ;atura-20!! Te/tes de r!#érence & - +rr2t minist riel du 04 avril 201" /ortant d si,nation de la 6)C <all e de la ;i=onne > - +rr2t /r 4ectoral du 31 mars 20!5 /ortant a//robation du document d'ob@ecti4s du site Description et int!r0t du site & $e site comprend l'ensemble du cours de la $i=onne qui se prolon,e vers l'amont et vers lAaval dans le d /artement de la Dordogne Br ,ion +:uitaineC1 @usquAD sa con4luence avec la Dronne Bbassin de la GaronneC. Fl sAa,it d'une petite riviGre de plaine, à eaux de bonne qualit , dont le lit ma@eur pr sente un chantillon typique des milieuH caract ristiques des petites vall es alluviales centre-atlantiques 5 /rairies hI,rophiles1 cours d'eau se divisant en de nombreuH bras morts ou vi4s isolant des îles bois es1 ripisylve D aulne et 4r2ne1 cultures et1 localement Bsud de EuratC1 tourbiGres et marais alcalins /arsem s de nombreux étan,s r sultant d'une ancienne extraction locale de la tourbe. -

ةtude Hydrogةologique De La Lizonne A

COMPAGNIE D'AMÉNAGEMENT RURAL D'AQUITAINE 48, rue Raymond Lavigne 33110 LE BOUSCAT ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DE LA LIZONNE A VENDO8RE ET DE LA PUDE (DORDOGNE) par F. BEL Avec la collaboration de : A. BELKAID - R. LAPEYRE et C. MAZURIER SERVICE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL AQUITAINE Avenue du Docteur-Albert-Schweitzer - 33600 PESSAC - Tél. (56) 80.69.00 Rapport du B.R.G.M. 83 SGN 266 AQI Pessac, le 30 avril 1983 RESUME La C.A.R.Avayant envisagé d'utiliser l'eau stockée dans les anciennes tourbières de la Lizonne à Vendoire et de la Pude pour l'irrigation des coteaux de Dordogne avoisinants, a confié au B.R.G.M. l'étude hydrogëologique de ces tourbières. L'étude s'est déroulée de Janvier à Mars 1983. Elle a comporté l'exécution de 20 sondages électriques, de 21 sondages de reconnaissance à la tarière (120 m linéaires de foration), la mise en place de 4 dispositifs de pompages d'essais et la réalisation de 5 tests. La coupe géologique des terrains est relativement homogène. On rencontre successivement de haut en bas : « 3 à 4 m de tourbe fibreuse, peu compactée - 0,5 â 1 m d'argile grise plastique - 3 â 4 m d'argile grise enrobant des cailloutis et graviers - les calcaires marno-crayeux du Crétacé Les pompages d'essais ont montré que la perméabilité moyenne des -4 -3 2 tourbes est de Tordre de 5.10 m/s (transmissivité moyenne de 2.10 m /s). Il est donc évident que les tourbières ne sont pas alimentées par les nappes souterraines mais par infiltration de l'eau des rivières (ou des canaux) à travers les tourbes» beaucoup plus perméables qu'on ne le pensait. -

RAPPORT Allemans

Allemans Bertric-Burée Bourg des Maisons Bourg du Bost Bouteilles Saint Sébastien Celles Champagne et Fontaine Chapdeuil Allemans RAPPORT Chassaignes Cherval Comberanche Epeluche Coutures Creyssac Douchapt Goûts-Rossignol d’activités Grand-Brassac La Chapelle Grésignac La Chapelle Montabourlet La Jemaye- Ponteyraud La Tour Blanche- Cercles Lisle Lusignac Montagrier Nanteuil Auriac de Bourzac Paussac et St Vivien Petit-Bersac 2017 Ribérac St André de Double St Just St Martial Viveyrol COMMUNAUTE DE COMMUNES St Martin de Ribérac St Méard de Dronne St Pardoux de Dronne DU PAYS RIBERACOIS St Paul Lizonne St Sulpice de Roumagnac St Victor St Vincent de Connezac Segonzac Siorac de Ribérac Tocane St Apre Vanxains Vendoire Verteillac Villetoureix 44 communes, une même dynamique Sommaire I Territoire et gouvernance 1-1 Le territoire…………………………………………………………..4 1-2 L’intercommunalité vers la fusion………………………………...6 1-3 Les compétences exercées……………………………………….8 1- 4La gouvernance………………………………………..……………9 II L’activité des services 2-1 L’organisation des services……………………………………….15 2-2 Les ressources humaines…………………………………………19 2-3 Le service financier………………………………………………..24 2-4 Les services enfance jeunesse sport et culture………………..26 2-5 Les services techniques…………………………………………..49 2-6 Le service communication……………………………………….. 54 III Les éléments financiers 3-1 Le contexte budgétaire…………………………………………….57 IV Actions communautaires 4-1 Actions de développement économique…………………………..64 4-2 Actions de développement durable- environnement……………..67 4-3 Actions de -

RAPPORT Allemans

Allemans Bertric-Burée Bourg des Maisons Bourg du Bost Bouteilles Saint Sébastien Celles Cercles Champagne et Fontaine Allemans RAPPORT Chapdeuil Chassaignes Cherval Comberanche Epeluche Coutures Creyssac Douchapt d’activités Goûts-Rossignol Grand-Brassac La Chapelle Grésignac La Chapelle Montabourlet La Jemaye La Tour Blanche Lisle Lusignac Montagrier Nanteuil Auriac de Bourzac Paussac et St Vivien 2016 Petit-Bersac Ponteyraud Ribérac St André de Double COMMUNAUTE DE COMMUNES St Just St Martial Viveyrol St Martin de Ribérac DU PAYS RIBERACOIS St Méard de Dronne St Pardoux de Dronne St Paul Lizonne St Sulpice de Roumagnac St Victor St Vincent de Connezac Segonzac Siorac de Ribérac Tocane St Apre Vanxains Vendoire Verteillac Villetoureix 46 communes, une même dynamique Sommaire I Territoire et gouvernance 1-1 Le territoire………………………………………………………….4 1-2 L’intercommunalité vers la fusion…………………………………7 1-3 Les compétences exercées……………………………………….8 1-4 La gouvernance………………………………………..…………..11 II L’activité des services 2-1 L’organisation des services……………………………………….16 2-2 Les ressources humaines…………………………………………17 2-3 Le service financier………………………………………………...21 2-4 Les services enfance jeunesse sport et culture………………...23 2-5 Les services techniques…………………………………………..42 2-6 Le service communication………………………………………...44 III Les éléments financiers 3-1 Le contexte budgétaire……………………………………………47 IV Actions communautaires 4-1 Actions de développement économique…………………………59 4-2 Actions de développement durable- environnement……………62 4-3 Actions de développement -

And Long-Term Uncertainties in a Post-Nuclear Accident Situation

Your logo here Local stakeholders confronted to mid- and long-term uncertainties in a post-nuclear accident situation Outputs from the TERRITORIES French panel Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) ERPW19 15th OctoBer 2019, Stockholm This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. The TERRITORIES Project Your logo here To Enhance unceRtainties Reduction and stakeholders Involvement TOwards integrated and graded Risk management of humans and wildlife In long-lasting radiological Exposure Situations ▌ Overall objective ► Propose a methodological approach for dosimetry assessment and management of existing exposure situations in contaminated territories in the long term. ▌ Organisation ► 3 years : 1st January 2017 - 31 December 2019; ► 11 partners from 8 countries; ► 5 Work Packages: • WP1 - Characterisation of territories (surveillance et modelling) • WP2 - Characterization of exposure scenarios, social and ethical perspectives • WP3 - Stakeholder involvement to improve management of contaminated territories in the long term • WP4 – Dissemination, E&T • WP5 – Project Management This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. General context of WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°16-2020-054

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°16-2020-054 CHARENTE PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 16-2020-07-06-005 - Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral du 23/11/2017 portant agrément de la liste des médecins généralistes et spécialistes de la Charente (7 pages) Page 3 Direction départementale des Territoires 16-2020-07-15-004 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en Charente (1 page) Page 11 Direction Départementale des Territoires de la Charente 16-2020-07-17-001 - Restriction usages de l'eau : Périmètre Isle-Dronne - 20200717 (6 pages) Page 13 Direction des territoires 16-2020-07-16-003 - Arrêté modifiant l'arrêté réglementaire relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Charente (2 pages) Page 20 Préfecture 16-2020-07-16-002 - Arrêté modifiant la décision institutive du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Aunac (4 pages) Page 23 16-2020-07-09-006 - Arrêté portant convocation de l'assemblée électorale de la commune de Saint-Brice pour l'élection complémentaire de cinq membres du conseil municipal (3 pages) Page 28 16-2020-07-16-001 - Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollutions des sols dans le département de la Charente (16 pages) Page 32 16-2020-07-17-002 - Tableau liste électorale 2020 avec arrêté (35 pages) Page -

C99 Official Journal

Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Inventaire Des Archives De Combiers (Document En Cours D’Élaboration)

Inventaire des archives de Combiers (Document en cours d’élaboration) Carton A Dossier 1 : - Élections municipales, chambre d'agriculture, commerçants 1919, 1920, 1921,1927. - Récapitulations générales (budgets) 1871 à 1878, 1881 à 1890, 1891 à 1902, 1904 à 1908. - Bureau de bienfaisance de Combiers 1913, 1914. - Résultat du compte de l'exercice 1870 à 1875, 1878, 1881 à 1906. - 17/02/1907 Extrait délib. Location du presbytère après désaffectation. - Budgets 1911 à 1913, 1919 à 1921, 1923, 1925 à 1930. Dossier 2 : - Budgets 1870, 1913, 1917, 1918, 1920, 1921, 1923, 1922, 1924, 1927, 1930 à 1940. Dossier 3 : - Budgets 1940, 1942, 1943, 1945 à 1956, 1958. - Factures diverses. Dossier 4 : - Chemise 1 Février 1979 à mars 1983 Syndicat Intercommunal d' Aménagement Hydraulique du bassin de la Nizonne (SIAH) Travaux sur la Nizonne 5 e tranche. 1) Délib. du comité du syndicat demandant l'ouverture de l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux et descriptifs. 2) Plan général des travaux avec indication des parcelles touchées par les travaux ou la servitude de passage. 3) État parcellaire des terrains touchés par les travaux ou la servitude de passage pour entretien. 4) Mémoire explicatif faisant connaître le but de l'entreprise. 5) Estimation sommaire des dépenses. 6) Certificat du maire justifiant l'accomplissement des mesures de publicité réglementaires. 7) Registre d'enquête. 8) Carte IGN Mareuil au 1/25000. - Chemise 2 de 1965 à 1993 1) Réunion le 5/8/1965 à Mareuil pour création du SIAH (Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique) de la Nizonne. 2) Délib. du 19/08/1965 Accord pour adhésion au SIAH (Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique). -

Structure Gestionnaire Des Milieux Aquatiques Du Bassin Versant De La Lizonne

Le Syndicat Mixte du bassin de la Lizonne : Structure gestionnaire des milieux aquatiques du bassin versant de la Lizonne Présentation du Syndicat et du Plan de restauration et de gestion de la Lizonne et de ses affluents Table des matières Situation générale ................................................................................................................................... 5 Les cours d’eau ........................................................................................................................................ 5 Le contexte administratif ........................................................................................................................ 6 Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin ........................................................................................... 8 Historique des structures gestionnaires sur le bassin versant de la Lizonne ........................................ 10 Objet et compétences du syndicat ........................................................................................................ 15 La Directive Cadre Européenne sur l’eau .............................................................................................. 17 La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (dite la loi LEMA) ................................................................. 17 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne .................... 18 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ............................................................... -

VALLEE DE LA NIZONNE (Identifiant National : 720008181)

Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008181 VALLEE DE LA NIZONNE (Identifiant national : 720008181) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 26120000) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, .- 720008181, VALLEE DE LA NIZONNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 58P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008181.pdf Région en charge de la zone : Aquitaine Rédacteur(s) :GEREA Centroïde calculé : 445643°-2047893° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 01/03/2003 Date actuelle d'avis CSRPN : 01/03/2003 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 6 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

« Vallée De La Nizonne »

Document d’objectifs Site Natura 2000 n° FR7200663 « Vallée de la Nizonne » Document de synthèse : Tome 1 : Décembre 2004 - Mars 2005 Document d’objectifs Site Natura 2000 n° FR7200663 « Vallée de la Nizonne » Tome 1 : Document de synthèse Opérateur local : Parc Naturel Régional Périgord-Limousin Travail réalisé par Vincent RENARD et Sébastien ALBINET Maîtrise d’ouvrage : Etat : Préfecture de Dordogne, DDAF Dordogne, DIREN Aquitaine Crédits photographiques page de garde : Pascal FOURNIER (Vison d’Europe) Vincent RENARD (Prairies humides) Christian DARCEMONT (Azuré de la Sanguisorbe) SOMMAIRE TOME 1/2 SOMMAIRE……………………………………………...……………………………………………..…..p 1 LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX……………..……………………………...………….…. p 5 PREAMBULE……………………………………………………………………………..……………….. p 7 PARTIE I : PRESENTATION GENERALE DU SITE…………………………………….………….... p 9 I- Caractéristiques administratives et géographiques……………………..……...……………..... p 10 I.1- Situation administrative……………….………………………………….……….................. p 10 I.2- Périmètre………………………………………………………………………….….…........... p 12 I.3- Milieu physique……………….……………………………………………………………….. p 12 I.4- Statuts du site…………………………………………………………...……………….......... p 12 Statuts de protection……….…….…………........................................................ p 12 Structure foncière.…………………....……………...…….…………..................... p 13 II- Caractéristiques des cours d’eau……….…………………...………………………..………….. p 13 II.1- Description générale……………………………………………………...……..…...……….. p 13 La Nizonne………………….…….………….......................................................