Texto Completo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

El Espacio Periurbano En Corvera: Los Campos Y Las Vegas

EL ESPACIO PERIURBANO EN CORVERA Año 2020 ÍNDICE INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ....................... 1 ¿POR QUÉ PERIURBANO? ............................................................................................ 3 EL BASTIDOR NATURAL Y EL ESTRATO RURAL DEL PAISAJE COMO CONDICIONANTES DEL DESARROLLO URBANO ................................................. 7 LOS CAMPOS Y LAS VEGAS: DOS MODELOS DE DESARROLLO DIFERENCIADOS ........................................................................................................ 13 El estallido de la segunda mitad del siglo XX: de las promociones de casas baratas al barrio bloque ............................................................................................................... 15 Luces y sombras en el cambio de siglo: de las conquistas democráticas a las contradicciones de la burbuja inmobiliaria ................................................................. 19 El desarrollo reciente: la urbanización ordenada y la proliferación de nueva vivienda y equipamientos como forma de dinamización .......................................................... 24 LA SITUACIÓN ACTUAL: LOS PROBLEMAS URBANOS Y LA BÚSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD ................................................................................................. 29 CONCLUSIONES ........................................................................................................... 34 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ..................................................................................... -

Asturias Siglo Xxi

ASTURIAS SIGLO XXI CORVERA DE ASTURIAS La industria y la ciudad Fermín RODRÍGUEZ Rafael MENÉNDEZ Corvera ha afrontado, con iniciativa, numerosos obstáculos para afrontar su futuro. Su localización sobre el borde industrial de la ciudad, la herencia urbana y la crisis industrial no han apoyado. Sin embargo ha desarrollado, antes que otros, nuevas funciones y actividades que van a marcar su futuro. Corvera forma el límite sur de la ciudad de Avilés y su polo de industria pesada. Del impacto de la instalación siderúrgica queda el borde norte del concejo ocupado por las factorías e instalaciones industriales y parte del poblamiento, en La Marzaniella (700 habitantes) y los núcleos que componen la parroquia de Trasona, más de 2.000 habitantes, en torno al embalse siderúrgico. Las urbanizaciones y equipamientos recientes en esta zona (centro comercial, campo de golf…) permiten sospechar un cambio en la tendencia declinante en los próximos años y una extensión en baja densidad del ámbito urbano de Avilés, caracterizado hoy por su heterogeneidad, discontinuidad, estancamiento y desarticulación. Extendido por territorio de cinco concejos, no ha conseguido aún consolidar su articulación metropolitana, dominada por los centros urbanos de Gijón y Oviedo.. A pesar de una intensa actividad de búsqueda de nuevas alternativas, Corvera ha continuado perdiendo población. El concejo ha remodelado sus barriadas de borde, ha desarrollado suelo urbano, nuevos equipamientos, ha impulsado un mayor aprovechamiento deportivo y de ocio del embalse de Trasona, ha desarrollado áreas industriales y ha estado a la expectativa del crecimiento del área urbana de Avilés. Sin embargo el estancamiento de la ciudad principal ha obstaculizado las posibilidades de crecimiento del concejo, que se ha visto relegado al estancamiento demográfico, por debajo de los 16.000 habitantes. -

Listado De Plazas Reservadas En Corvera

PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MINUSVALIA CANCIENES – CORVERA DE ASTURIAS LUGAR NUM.de PLAZAS CASA CONSISTORIAL 2 CARRETERA GENERAL X C/HERMANAS BOBES 2 CARRETERA GENERAL, 16 1 CONSULTORIO MEDICO CANCIENES 1 PUERTO VENTANA (FRENTE PTO. SAN ISIDRO, 4) 1 PUERTO VENTANA X PUERTO TARNA 1 PUERTO TARNA X PTO. SAN ISIDRO 1 CEMENTERIO PARROQUIAL 1 PUERTO DE SOMIEDO, 8 1 CARRETERA DE LA ESTACIÓN (C. VALDES, 16) 1 CEMENTERIO DE NUÑEZ 2 ARCHIVO HISTÓRICO 1 TOTAL PLAZAS 15 www.aspaym-asturias.es PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MINUSVALIA LAS VEGAS – CORVERA DE ASTURIAS LUGAR NUM.de PLAZAS C/VICENTE ALEIXANDRE, 8 2 C/JOVELLANOS, 11 1 C/JOVELLANOS, 15 1 C/ASTURIAS X C/COVADONGA 1 C/ASTURIAS X C/SEVERO OCHOA 1 C/ASTURIAS – PLAZA ZAMORA 1 C/ASTURIAS – PLAZA LEÓN 1 C/SUBIDA LA ESTEBANINA, 3 1 CENTRO REHABILITACIÓN LAS VEGAS 2 C/ESTEBANINA, 8 1 C/ESTEBANINA, 20 1 C/RUBEN DARIO – CENTRO TOMAS Y VALIENTE 2 CENTRO SOCIAL LAS VEGAS 2 CENTRO DE SALUD LAS VEGAS 1 PLAZA VISTAHERMOSA, 8 2 C/COVADONGA, 3 1 C/LA ÑORA, 4 1 C/RAMÓN DE CAMPOAMOR X C/A. CASONA 1 C/RAMÓN DE CAMPOAMOR, 1 BIS 1 C/PALACIO VALDES, 2 1 APARCAMIENTO PALACIO VALDES 1 C/FERNENDEZ CORUGEDO,3 1 C/PRIMERO DE MAYO,7 1 C/PASAJE DE LAS VEGAS, 1 1 www.aspaym-asturias.es PLAZA NEPTUNO, 2 2 C/RAMON M. VALLE INCLAN X C/FAVILA 1 C/RAMÓN M. VALLE INCLAN, 1 1 C/MIGUEL HERNANDEZ, 1 1 PISCINAS MUNICIPALES 2 AVDA. -

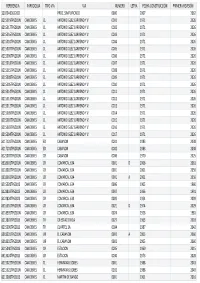

Censo De Edificios Publicar

REFERENCIA PARROQUIA TIPO VIA VIA NUMERO LETRA FECHA CONSTRUCCIÓN PRIMERA REVISIÓN 33020A00612021 PROC. SIMPLIFICADO 0000 2007 2062 8215019TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0001 1971 2026 8215017TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0002 1971 2026 8215016TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0003 1971 2026 8215010TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0004 1971 2026 8215007TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0005 1971 2026 8215006TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0006 1971 2026 8215018TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0007 1971 2026 8215015TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0008 1971 2026 8215008TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0009 1971 2026 8215005TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0010 1971 2026 8215014TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0011 1971 2026 8215013TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0012 1971 2026 8215012TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0013 1971 2026 8215009TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0014 1971 2026 8215002TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0015 1971 2026 8215003TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0016 1971 2026 8215004TP6281N CANCIENES CL ANTONIO GLEZ CARRENO Y V. 0017 1971 2026 8117101TP6281N CANCIENES ED CABANON 0001 1983 2038 8117101TP6281N CANCIENES ED CABANON 0002 1983 2038 8121007TP6281N CANCIENES CR CABANON 0006 1970 2025 8318001TP6281N CANCIENES CR COMARCAL 634 0001 D 2006 2061 8318002TP6281N CANCIENES CR COMARCAL 634 0001 -

Programa Corvera 19

FIESTAS SAN JUSTO Y PASTOR I SOLÍS 2019 JUEVES 29 DE AGOSTO 17:03 Acondicionamiento interior y exterior del vehículo comisional, chino prepara el Caramba y chango prepara el desengrasante. VIERNES 30 DE AGOSTO 07:43 ¡Arrancamos la fiesta! Todo el que quiera colaborar bienvenido será en la cancha para subir aperos. 22:10 V FARTURA DE CHULETONES. 23:30 Tras muchos años de litigios por fin llega GRUPO IDEAS a Solís. 03:35 D.J. hasta altas horas. SÁBADO 31 DE AGOSTO 13:00 Sesión vermut. 17:00 Gran tobogán gigante acuático de 60 metros, para grandes y pequeños. 00:02 Como nunca defraudan vuelven WAYKAS FAMILY. En el descanso de la orquesta procederemos a realizar la mítica carrera internacional de “pantalones gachos”, para todos los públicos. DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE 11:30 Vestidos como manda la tradición, procesión desde la iglesia parroquial hasta la Ermita de los Santos San Justo y Pastor. 12:30 Misa de campo. 13:30 Actuación de la banda de gaitas de Corvera y Subasta del pan de escanda. 14:00 XVIII GRAN CORDERADA. 17:00 Actuación de la charanga “EL FELECHU”. 18:00 Animación para pequeños y mayores a cargo de TRES COLORES. 19:30 Gran romería a cargo del GRUPO LÍMITE. LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 13:30 Sesión vermut, precios populares. 17:03 Acondicionamiento de sillas y mesas para el bollo. 20:30 Entrega del bollo y la botella de vino amenizado por gaiteros. 23:40 Reventamos la fiesta, vuelven GRUPO VIVIANS. RESERVA DE COSTILLAS Y MESA PARA EL DIA DEL BOLLO HASTA EL DOMINGO POR LA NOCHE. -

El Palacio De Los Rodríguez De León En Trasona (Corvera De Asturias)

ALFOZ. Revista del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón. El palacio de los Rodríguez de León en Trasona (Corvera de Asturias) Jesús Antonio González Calle Doctor en Historia RESUMEN: La muestra más representativa de arquitectura civil en el concejo de Corvera de Asturias durante la época del Antiguo Régimen es el palacio de los Rodríguez de León, linaje de origen leonés que hizo fortuna en el siglo XV a través de ocupaciones bur- guesas (escribanías públicas, comercio) y eclesiásticas (en el cabildo catedralicio de San Salvador de Oviedo). El palacio debió ser un elemento clave en la propia transmutación del linaje, que de su condición burguesa da el salto a la nobleza hidalga. El edificio pre- senta tres fases básicas. Así, en primer lugar, la construcción fundacional, impulsada por Rodrigo Alonso de León el mozo a comienzos del siglo XVI, mantiene un gusto aún muy medieval y se articula en torno a una primera torre. Dejando aparte algunas reformas menores, a comienzos del siglo XVII Pedro Rodríguez de León promueve una importante ampliación que configura la fachada principal, flanqueada por la torre antigua y por otra nueva; también debió levantarse la monumental escalera interior. Sin duda, el palacio de Trasona es un temprano seguidor de un modelo palacial barroco inspirado en la universidad de Oviedo y el palacio de Casa Valdés, en Gijón, si bien su forma definitiva no llegará hasta una segunda ampliación no muy posterior, tal vez de mediados del siglo XVII. Una vez que se extingue la línea masculina de los Rodríguez de León, el palacio alternará fases de olvido y recuperación. -

20 01 00 LOS CAMPOS LOS CAMPOS 20 01 01 Los Campos Los Campos 20 01 02 Entrevías Entrevías / Entrevíes 20 01 03 La Rozona

Anexo I Determinación de los topónimos oficiales del concejo de Corvera de Asturias NOMBRE OFICIAL CÓDIGO NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA HASTA AHORA 20 01 00 LOS CAMPOS LOS CAMPOS 20 01 01 Los Campos Los Campos 20 01 02 Entrevías Entrevías / Entrevíes 20 01 03 La Rozona La Rozona 20 01 04 Santa Cruz Santa Cruz 20 01 05 Ablaneda L'Ablaneda El Lavadero / El Llavaderu La Mina Sindulfo Las Vinadas / Les Binades 20 02 00 CANCIENES CANCIENES 20 02 01 El Acebo L'Acebo 20 02 02 Aguilero Aguilero / Guilero 20 02 03 Bango Bango 20 02 04 Barredo Barreo 20 02 05 La Cabaña La Cabaña 20 02 06 El Cabañón El Cabañón 20 02 07 Camina Camina 20 02 08 Campo la Vega El Campu la Vega 20 02 09 Cancienes Cancienes 20 02 10 Fuentecaliente Fontecaliente 20 02 11 Menudera La Menudera 20 02 12 El Monte El Monte 20 02 13 Mora Mora 20 02 14 Moriana Moriana Nubledo / Nubleo 20 02 15 Nubledo (capital) (capital) 20 02 16 Núñez Nuña 20 02 17 La Pedrera La Pedrera 20 02 19 La Picosa La Picosa 3 20 02 20 El Portazgo El Portazgo / El Portalgo 20 02 21 La Rebollada La Rebollada 20 02 22 Taujo Taújo / Taúxu En Ca Sebio La Calle’l Sol El Campón Cancienes Alto / Cancienes de Riba La Granda La Llaguna La Miguelina Nubledo de Abajo / Nubleo de Baxo La Pescal Retuerto La Teyera La Vega 20 03 00 MOLLEDA MOLLEDA 20 03 02 El Barrial El Barrial 20 03 03 Candamo Candamo 20 03 04 Carruébano El Carruébano 20 03 05 Castiello El Castiellu 20 03 06 La Cogulla La Cogulla 20 03 07 Entrialgo L’Entrialgo 20 03 08 La Escuela El Barrio la Escuela 20 03 09 Los Espinos Los Espinos 20 03 10 Esquilera -

001U002KS70001.Pdf

24712 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 30-XII-2006 Todas las incidencias que surjan en relación con la aplicación, bió en el Registro Mercantil de esta provincia, tomo 1.185 del interpretación y ejecución del presente convenio, se someterán al Archivo, folio 203, hoja C-6643. Está domiciliada en La Coruña, Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo del Principado Avenida de Alfonso Molina, s/n. Cambió su denominación por la de Asturias. de “Urbanizadora Inmobiliaria Fadese, S.A.” en escritura de fusión autorizada por el notario don Francisco-Manuel Ordóñez Octava.—El contenido del presente convenio, junto con sus Arman con fecha 31 de octubre de 1997, número 2.724 de proto- anexos, deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad, siendo colo, Inscrita en el mencionado Registro Mercantil, al tomo 1.956 de cuenta de la sociedad Asproast los gastos derivados de dicha del archivo, sección general, folio 141, hoja C-6643 duplicado, inscripción. inscripción 20ª, cambiando nuevamente su denominación por la Y leído cuanto antecede y de conformidad, firman las partes actual en escritura autorizada por el Notario de La Coruña don el presente documento extendido en ocho (8) folios de papel Ramón González Gómez, con fecha 23 de abril de 1999, número común, más sus tres de Anexos, por duplicado original y a un solo 1.791 de protocolo, que causó la inscripción 62ª de expresada efecto, en el lugar y fecha ut supra.” hoja registral. (Nota: Los anexos, a los que se hace referencia en este texto, pue- Actúa en calidad de apoderado, en virtud de escritura de poder den verse en las dependencias municipales, Sección de especial otorgado en fecha 7 de julio de 2006, autorizada por el Convenios, expediente número 06/13). -

Una Depuradora Lleva El Agua Potable a Los 1.500 Vecinos De Villa Y

Miercoles, 2 de mayo de 1990 Avilés LA NUEVA ESPAÑA §p plan m Eraros Las 1.500 personas que viven en las parroquias de Villa y Moheda, en Corvera, IVl. /*.. tienen agua potable en La instalación de una nueva planta de nitratos en las insta sus casas desde la laciones de Enfersa en Avilés entrada en servicio de podría no realizarse, con una una nueva depuradora pérdida de unos 30 puestos de la semana trabajo, según se recoge en el pasada. Aunque todos plan industrial del sector de fertilizantes diseñado por la destacan las ventajas empresa Ercros. del nuevo Los sindicatos de la factona servicio, ya han avilesina de Enfersa están dis aparecido las primeras puestos a iniciar diversos pa quejas pues dicen que ros y movilizaciones para evi tar estos reajustes, cuya ame «el agua baja naza califican de chatanje por turbia, con mucho parte de la empresa para con barro, y no se puede seguir un mayor número de aclarar ni la subvenciones oficiales. ropa». La nueva planta Este nuevo pian industrial de tratamiento del agua de Ercros será presentado el próximo viernes día 4 de costó 12 millones mayo. El plan amenaza a va de pesetas. I. R. rias instalaciones de Enfersa Celestino Menéndez y Amor González, vecinos de La Laguna, ya no tienen que ir a la fuente para llenar un cubo de agua. en Avilés, como la línea de fa bricación de complejos o la no construcción de una planta de nitratos, que sí estaba prevista Una depuradora lleva el agua potable a los dentro del plan anterior. -

CDTL Corvera

CORVERA IMPULSA Técnico Responsable Cdtl de Corvera Ana Belén Díaz Cabana Índice Fundamentación ........................................................................... 3 Objetivos de la Iniciativa .............................................................. 6 Descripción de las tareas llevadas a cabo ...................................... 6 Temporalización y recursos ................................................................................ 7 Estructura y metodología ................................................................................... 8 Resultados obtenidos .................................................................. 11 Conclusiones .............................................................................. 13 Anexos ........................................................................................ 13 Conformidad de la concejalía responsable del CDTL .................... 16 2 Ayuntamiento Corvera de Asturias Nubledo, 77 – 33416 / Tel. 985 50 57 01 – Fax 985 50 57 66 www.ayto.corvera.es Fundamentación Las personas mayores son uno de los grupos sociales con un mayor riesgo de exclusión de la sociedad de la información. Además, a medida que se incrementa el número de personas mayores en la sociedad, un hecho sociológico sobradamente constatado en España y la Unión Europea, este riesgo de exclusión se puede extender a un número de personas cada vez mayor. Por otro lado, las condiciones de vida en el medio rural configuran circunstancias muy diversas, que es preciso considerar, y de manera especial, -

Horario Y Mapa De La Ruta VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P

Horario y mapa de la línea VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P. "LOS CAMPOS") de autobús VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P. … (C.P. "Los Ver En Modo Sitio Web Campos") La línea VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P. "LOS CAMPOS") de autobús ((C.P. "Los Campos")) tiene una ruta. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a (C.P. "Los Campos"): 8:15 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P. "LOS CAMPOS") de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P. "LOS CAMPOS") de autobús Sentido: (C.P. "Los Campos") Horario de la línea VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P. 13 paradas "LOS CAMPOS") de autobús VER HORARIO DE LA LÍNEA (C.P. "Los Campos") Horario de ruta: lunes Sin servicio La Llamera;Villa martes Sin servicio 15 Cs Llamera (villa Pq), Corvera De Asturias miércoles Sin servicio Villa (Plaza De España) S/N Cs Suco (villa Pq), Corvera De Asturias jueves 8:15 Lloreda viernes 8:15 S/N Al Lloreda (villa Pq), Corvera De Asturias sábado Sin servicio Entrialgo domingo Sin servicio Los Espinos Molleda 1 Cs Escuela,la (molleda Pq), Corvera De Asturias Información de la línea VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)- (C.P. "LOS CAMPOS") de autobús Molleda(Iglesia) Dirección: (C.P. "Los Campos") Paradas: 13 Grandellana Duración del viaje: 45 min S/N Al Llano,el (solis Pq), Corvera De Asturias Resumen de la línea: La Llamera;Villa, Villa (Plaza De España), Lloreda, Entrialgo, Los Espinos, Molleda, El Pino Molleda(Iglesia), Grandellana, El Pino, El Pino, La Estebanina, Plaza Cuatro Estaciones, C.P.Los El Pino Campos 22 Al Pino,el (molleda Pq), Corvera De Asturias La Estebanina Plaza Cuatro Estaciones Plaza de las 4 estaciones, Entrevías C.P.Los Campos 8 Cr Nacional 632 (los Campos), Entrevías Los horarios y mapas de la línea VILLA(PLAZA DE ESPAÑA)-(C.P. -

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS CAMPOS) De Autobús

Horario y mapa de la línea TRUEBANO-VILLA-(INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS CAMPOS) de autobús Truebano-Villa-(Instituto de Educación Secundaria de Ver En Modo Sitio Web Los Campos) El autobús línea Truebano-Villa-(Instituto de Educación Secundaria de Los Campos) tiene 2 ruta. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a (Instituto De Educación Secundaria De Los Campos): 7:45 (2) a Truebano-Villa: 13:30 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea TRUEBANO-VILLA-(INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS CAMPOS) de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea TRUEBANO-VILLA- (INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS CAMPOS) de autobús Sentido: (Instituto De Educación Secundaria De Horario de la línea TRUEBANO-VILLA-(INSTITUTO Los Campos) DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS CAMPOS) de autobús 14 paradas VER HORARIO DE LA LÍNEA (Instituto De Educación Secundaria De Los Campos) Horario de ruta: Las Huertas lunes Sin servicio S/N Cs Huertas,las (villa Pq), Corvera De Asturias martes 7:45 Villa(Plaza De España) miércoles 7:45 S/N Cs Suco (villa Pq), Corvera De Asturias jueves 7:45 Lloreda viernes Sin servicio S/N Al Lloreda (villa Pq), Corvera De Asturias sábado Sin servicio Piniella 7 Cs Caño, Illas domingo Sin servicio Los Espinos Juncedo Información de la línea TRUEBANO-VILLA- Entrialgo (INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS CAMPOS) de autobús Casa Mota Dirección: (Instituto De Educación Secundaria De Los Campos) Molleda Paradas: 14 1 Cs Escuela,la (molleda Pq), Corvera De Asturias Duración del viaje: 45 min Resumen de la línea: Las Huertas, Villa(Plaza De La Estebanina España), Lloreda, Piniella, Los Espinos, Juncedo, Entrialgo, Casa Mota, Molleda, La Estebanina, El El Pino Pino, El Pidre, Sabledal, I.E.S.