Energienutzungsplan Landkreis Regen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gmoabladl 2-2015

KKiirrcchhddoorrffaa GGmmooaabbllaaddll MITTEILUNGSBLATT der Gemeinde Kirchdorf i. Wald und der Vereine Jahrgang 30 Sommer 2015 Nummer 2 Breitbandausbau Schnelles Internet für Kirchdorf im Wald, Kirchberg im Wald und Bischofsmais Die Entscheidung ist gefallen: Die Telekom hat den Zuschlag So geht der Ausbau weiter: für den Ausbau des Internets in den Gemeinden Kirchdorf im Wald, Kirchberg im Wald und Bischofsmais erhalten. Knapp Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. 2600 Haushalte bekommen nach dem Ausbau Breitband- Gleichzeitig wird eine Firma für die notwendigen Tiefbaumaß- Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s nahmen ausgesucht und das notwendige Material bestellt. (Megabit pro Sekunde). Die Telekom wird in den drei Gemein- Sobald alle Kabel verlegt und Multifunktionsgehäuse aufge- den in Summe über 43 Kilometer Glasfaser verlegen und 40 stellt sind, erfolgt der Anschluss ans Netz der Telekom. In der Multifunktionsgehäuse neu aufstellen oder mit modernster Regel vergehen zwischen dem Vertragsabschluss und der Technik ausstatten. Damit werden die Kunden der Gemeinde Buchbarkeit der Anschlüsse gerade einmal zwölf Monate. Kirchdorf im Wald, Kirchberg im Wald und Bischofsmais nicht In diesem Jahr sollen noch die Kabelarbeiten abgeschlossen nur ruck zuck ins Internet gehen, sondern auch Entertain, das werden. Im Jahr 2016 werden dann die Multifunktionsgehäu- TV-Produkt der Telekom, nutzen können. se aufgestellt und angeschlossen. Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren Internet- Anschluss steigen ständig. Deshalb freuen wir uns, dass wir Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife jetzt gemeinsam mit der Telekom ein Ausbau-Programm star- der Telekom erfahren will, kann sich im Internet oder beim ten. So bleibt unsere Gemeinde als Wohn- und Arbeitsplatz Kundenservice der Telekom informieren: attraktiv. -

B Ayerwald Ticket

Oberer Bayerischer Wald mit Nationalpark Mit GUTi sogar gratis! mit Bus und Bahn. Preiswert mobil Ticket Bayerwald Fahrplanauswahl und Streckennetz - GUTi oder www.bayerwald-ticket.com . Auf – Ausgabe Sommer 2019 – Sommer 2019 – Ausgabe www.bahn.de . ist ein Verbundfahrschein für www.bayerwald-ticket.com ˇ càk pro Person und Tag. Kinder bis 14 Jahre Service Garhammer GmbH, 94209 Regen Service Garhammer GmbH, 94209 [email protected], [email protected], www.bayerwald-ticket.com – kostenfrei mit GUTi – kostenfrei Druck & Druck Kartographie Muggenthaler, 94209 Regen 94209 Muggenthaler, Kartographie (Strecke Gotteszell – Plattling mit Zuzahlung) (Strecke Kommissarische GUTi-Koordinierungsstelle am Landratsamt Regen 9 Euro ˇ etín und Špi ˇ càk in Tschechien Landkreis Regen, Christina Wibmer, Die Länderbahn, DB AG Bayerwald-Ticket St. Englmar und Bad Kötzting sowie nach Nyrsko und Nyrsko nach sowie Kötzting Bad und Englmar St. Špi Grafenau sowie den Igelbussen im Nationalpark Grafenau Wald im Furth – Bergbahn Arber 6080 Linie die sowie Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda Alžb Waldbahn-Netz mit der das gesamte alle Bus- und Rufbus-Linien im Landkreis Regen bis alle Bus- und Rufbus-Linien im Landkreis Freyung- die Ilztalbahn zwischen Freyung und Röhrnbach die Oberpfalzbahn zwischen Lam und Bad Kötzting die Züge der Tschechischen Staatsbahn zwischen Gratis Gratis ÖPNV mit GUTi gibt es in Arnbruck, Bayerisch Eisenstein, Bischofsmais, Bodenmais, ried, Eppenschlag, Drachsels Frauenau, Geiersthal, Grafenau, Hohenau, Kirchdorf, Lindberg, Kollnburg, Lam, Mauth, Regen, Spiegelau, Schönberg, St. Oswald-Riedlhütte, Langdorf, Zwiesel. und Neuschönau, Waldkirchen Viechtach, Philippsreut, Bayerwald-Ticket und GUTi gelten für… Bayerwald-Ticket WBA 1 Bayerisch Eisenstein – Gotteszell WBA 2 Zwiesel – Bodenmais WBA 3 Zwiesel – Grafenau WBA 4 Gotteszell – Viechtach Streckennetz: Impressum: Herausgeber: in Zusammenarbeit mit den Tourist-Infos der GUTi-Gemeinden und den beteiligten Verkehrsunternehmen. -

Feuerwehrhaus-Neubau 2018 KIRCHBERG IM WALD Neubau Feuerwehrhaus Kirchberg Im Wald

Feuerwehrhaus-Neubau 2018 KIRCHBERG IM WALD Neubau Feuerwehrhaus Kirchberg im Wald Impressum: Festschrift zur Segnung des neuen Feuerwehrhauses in Kirchberg im Wald am 1. September 2018 Herausgeber Gemeinde Kirchberg im Wald, vertreten durch den 1. Bürgermeis- ter Alois Wenig, Rathausplatz 1, 94259 Kirchberg im Wald Texte Roland Weinmann, Auszug PNP Passauer Neue Presse, Tobias Ertl Fotos Andreas Friesl, Feuerwehr Kirchberg im Wald Herstellung Holler-Druck, Dalken 2, 94259 Kirchberg im Wald Neubau Feuerwehrhaus Kirchberg im Wald Feuerwehr Kirchberg im Wald Festschrift zur Segnung „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr” Neubau Feuerwehrhaus Kirchberg im Wald Grußwort des Bürgermeisters In herzlicher Mitfreude gratuliere ich der Freiwilli- Für die Gemeinschaft und das Zusammenleben in ei- gen Feuerwehr Kirchberg i. Wald zum neuen Feuer- ner Gemeinde ist von entscheidender Bedeutung, dass wehrgerätehaus. Dass das alte Feuerwehrgerätehaus alle, die hier leben, wohnen und arbeiten, sich wohl den heutigen Anforderungen in keiner Weise mehr und geborgen fühlen. Hierzu trägt diese zukunftswei- gerecht wurde, war nicht von der Hand zu weisen. sende Einrichtung und unsere „Helfer vor Ort“ bei. Den Entschluss zu fassen, ein neues Feuerwehrge- Gleichzeitig darf ich die Gelegenheit nutzen, der rätehaus zu bauen brauchte einen „mutigen Schub“ Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg i. Wald herzlich zu des Gemeinderates, da auch eine Sanierung des Alt- danken, für die zahlreich erbrachten Arbeitsstunden, bestandes anfänglich im Raum stand. Der Einstieg in die beim Bau des Gerätehauses als Eigenleistung ein- die Neubauplanung richtete sich vorausschauend auf geflossen sind. vier Fahrzeugstellplätze und bedarfsgerechte Funkti- onsräume mit Jugendraum. In enger Absprache mit der Feuerwehrführung, dem beauftragten Architekturbüro Roland Weinmann und mit Unterstützung der Kreisbrandinspektion wie auch der Regierung von Niederbayern, wurde der Neubau auf den Weg gebracht. -

Vom Winter Das Beste. Ferienregion Nationalpark

FERIENREGION NATIONALPARK BAYERISCHER WALD VOM WINTER DAS BESTE. SCHNEESCHUH- & WINTERWANDERTOUREN Inhaltsverzeichnis Kontakte Touristinfos ....................................... 4 01 Bayerisch Eisenstein .................................... 8 01 | 13 02 Frauenau .....................................................10 03 Hohenau .....................................................12 VOM WALD 04 Kirchdorf im Wald ......................................14 05 Langdorf ......................................................16 DAS BESTE. 06 Lindberg ......................................................18 07 Mauth-Finsterau ........................................ 20 08 Neuschönau ................................................22 09 Schönberg .................................................. 24 12 | 25 10 Spiegelau ................................................... 26 11 Sankt Oswald-Riedlhütte ......................... 28 06 | 19 12 Zwiesel ....................................................... 30 SCHNEESCHUHTOUREN Wintersportgeräte-Verleih .............................32 05 | 18 Geführte Schneeschuhwanderungen ............34 02 | 15 13 Bayerisch Eisenstein ..................................38 14 Eppenschlag ..............................................40 10 | 23 15 Frauenau .................................................... 42 16 Hohenau .................................................... 44 17 Kirchdorf im Wald ..................................... 46 11 | 24 07 | 20 04 | 17 18 Langdorf .................................................... -

Winterfahrplanheft Saison 2018-2019

Fahrpläne und Winterstreckennetz in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen mit Anschluss nach Cham. Winterstreckennetz Faltblatt ab Seite 72. Fahrplan 2018/19 Bayerwald-Ticket Gültig vom 15.12.2018 bis zum 15.05.2019 www.bayerwald-ticket.com 2 3 Was ist GUTi? • Mit Bayerwald-Ticket und GUTi ist die Mitnahme von Hunden kostenlos. In den Verkehrsmitteln gilt allgemeine Maulkorb- Wer kann GUTi nutzen? pflicht. Das Zug- und Buspersonal ist berechtigt, euch bei Zuwiderhandlung aufgrund fehlender Sicherheit aus dem GUTi steht für das Gästeservice-Umwelt-Ticket. Langer Name, kurze Verkehrsmittel zu verweisen. Erklärung: Ihr macht Urlaub in einem der 25 GUTi-Orte? Perfekt! Auf den folgenden Seiten findet ihr die Fahrpläne. Bitte beachtet: Ihr erhaltet die Gästekarte für kostenlose Mobilität im Tarifgebiet Diese sind aus Platzgründen teilweise nur in Auszügen veröffentlicht. Bayerwald-Ticket. Einfach die GUTi-Gästekarte vom Beherbergungs- Detaillierte Fahrpläne erhaltet ihr bei den örtlichen betrieb ausdrucken lassen, einstecken, einsteigen. Seit Januar 2018 Touristinformationen und unter www.bayerwald-ticket.com. Hier findet ihr auch Ausflugstipps und aktuelle Informationen für gibt es GUTi auch in Geiersthal und Kollnburg. Gute Fahrt zu unzähli- Bus- und Bahnfahrer. gen Ausflugsmöglichkeiten. Wo erhaltet ihr das GUTi WICHTIGE HINWEISE kostenlos? • Die Gästekarte wird bei der Anmeldung vom Beherbergungsbe- trieb direkt bei der Ankunft ausgehändigt. Derzeit bieten 25 Gemeinden in der Nationalpark- und Naturpark- • Nur Gästekarten mit dem GUTi-Logo sind als Fahrschein gültig. region Bayerischer Wald für ihre Urlaubsgäste kostenlos Mobilität Das Logo ist auf der Vorderseite in Farbe, auf der Rückseite mit Bus und Zug an. Die Gästekarte mit dem GUTi-Logo gilt hier als EDV-Ausdruck angebracht. -

Heiratenim ARBERLAND Bayerischer Wald

BAYERISCHER WALD Heiratenim ARBERLAND Bayerischer Wald www.arberland.de/heiraten BESONDERE TRAUUNGSORTE HOCHZEITS-LOCATIONS INHALTSVERZEICHNIS Trauungsorte Wovon träumen Sie, wenn Sie sich Ihren schönsten Tag im Bayerisch Eisenstein Leben vorstellen? Großer Arber 4-5 Arberseehaus am Großen Arbersee 6-7 „Denn wo Liebe ist, Wildnisstandesamt Hans-Watzlik-Hain 8-9 Zu Beginn jeder Hochzeitsorganisation steht die Frage Localbahnmuseum 10-11 wird das Unmögliche möglich.“ nach einem passenden Ort für die Hochzeitsfeier. Bischofsmais Baderhaus 12-13 (aus China) Denken Sie an einen Ort, der direkt ins Herz geht? Waldferiendorf Dürrwies 16-17 Bodenmais SERVUS*dahoam im ARBERLAND – wir bieten Ihnen be- Silberberg 18-19 GutsAlm Harlachberg 20-21 sondere Locations in traumhafter Kulisse. Möchten Sie Altes Rathaus 22-23 klassisch heiraten? Oder wäre eine traditionelle, rusti- Drachselsried Berghütte Schareben 24-25 kale Hochzeit das richtige? Die Location sollte zu Ihnen Frauenau und Ihrem Motto passen. Ob märchenhaft im Museum, Gläserne Gärten 26-27 Kirchberg im Wald exklusiv im Schloss, rustikal in der Burg oder inmitten Haus der Bienen 30-31 ursprünglicher Natur – bei uns nden Sie die passende Kollnburg Burg 32-33 Hochzeitslocation, die so einzigartig ist, wie Sie. Sagen Sie Hochpröller 34-35 „Ja“ auf dem höchsten Berg im Bayerischen Wald oder tief Lindberg unter der Erde im Silberberg. Bauernhausmuseum 36-37 HERZ Regen Postkeller 38-39 Unsere Hochzeitsbroschüre führt Sie zu besonderen Traktorenhalle 40-41 Trauungsorten und Hochzeitslocations im ARBERLAND. Ruhmannsfelden Waldlerhaus 42-43 Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen maßgeschneiderte Zwiesel gefühl Hochzeitsarrangements und geben Ihnen wertvolle Tipps Waldmuseum 44-45 Museumsschlösschen Theresienthal 46-47 und Informationen für „Ihren ganz besonderen Tag“. -

3. Sitzung Des XV

B EZIRK N IEDERBAYERN H AUPTVERWALTUNG Beschlussprotokoll über die 3. Sitzung des XV. Bezirkstages von Niederbayern am Dienstag, dem 3. Juni 2014 Tagesordnungspunkte ÖFFENTLICHER TEIL 1.1 Naturschutzrecht; Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald; Zonierungskonzept zur Zulassung von Windkraftanlagen 1.2 Satzung des Bezirks Niederbayern zur Regelung des Bezirksverfassungsrechtes und der Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Bezirksbürgern; Änderung der Satzung in § 6 Ziffer 2.6.1 1.3 Sonstiges B EZIRK N IEDERBAYERN H AUPTVERWALTUNG S EITE 2 1. ÖFFENTLICHER TEIL 1.1 Naturschutzrecht; Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald; Zonierungskonzept zur Zulassung von Windkraftanlagen Beschluss: Der Bezirkstag von Niederbayern erlässt die Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald vom 01. März 2006 (RABl Nr. 3/2006) gemäß Anlage mit den entsprechenden Karten mit der Maßgabe, dass 1. die Abstandszone zum Nationalpark Bayerischer Wald gemäß Beschlussvorschlag A der Regierung von Niederbayern auf 1 Kilometer festgesetzt wird; Abstimmungsergebnis: Ja: 15 Stimmen Nein: 0 Stimmen 2. nachfolgende Gebiete im Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald nicht in die Flächenausweisung zur Windenergienutzung aufgenommen werden: Winklern, Gemeinden Kollnburg und Achslach, Landkreis Regen, Bereich 78 a der Karte „Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftanlagen“ im Regionalplan Region Donau-Wald (12), Bearbeitungsstand Juni 2013; Kirchdorf, Gemeinden -

Bayerwald-Ticket Und Igelbusse

Nationalparkregion Bayerischer Wald Mobilität ohne Auto Bayerwald-TicketBayerwald-Ticket undund IgelbusseIgelbusse VorbildVorbild fürfür andereandere RegionenRegionen undund VerbesserungspotentialeVerbesserungspotentiale Ein Vortrag von: Karl Barthmann, Nationalpark Bayerischer Wald Günter Neumayer, RBO Regionalbus Ostbayern GmbH Beate Wolf, DB Regio Bayern Christina Wibmer-Schmid, Landratsamt Regen VCD Tagung 08.12.2003 Zügig in den Bayerischen Wald Nationalparkregion Bayerischer Wald Mobilität ohne Auto Übersichtskarte Region Bayerischer Wald VCD Tagung 08.12.2003 - Zügig in den Bayerischen Wald Folie 2 Nationalparkregion Bayerischer Wald Mobilität ohne Auto Übersichtskarte Nationalpark Bayerischer Wald VCD Tagung 08.12.2003 - Zügig in den Bayerischen Wald Folie 3 Nationalparkregion Bayerischer Wald Mobilität ohne Auto Zonierung Nationalpark Bayerischer Wald VCD Tagung 08.12.2003 - Zügig in den Bayerischen Wald Folie 4 Nationalparkregion Bayerischer Wald Mobilität ohne Auto Zentrale Zielsetzung des Nationalparks Bayerischer Wald – Schutz der Natur und der natürlichen Prozesse – Erholung, Natur erleben, Natur begreifen VCD Tagung 08.12.2003 - Zügig in den Bayerischen Wald Folie 5 Nationalparkregion Bayerischer Wald Mobilität ohne Auto Übersichtskarte Wanderwegenetz Nationalpark Bayerischer Wald VCD Tagung 08.12.2003 - Zügig in den Bayerischen Wald Folie 6 Nationalparkregion Bayerischer Wald Mobilität ohne Auto Warum ist ein effizientes ÖPNV-System so wichtig für den Nationalpark Bayerischer Wald ? – Unterstützung der Naturschutz-Zielsetzungen -

Gewährung Eines Sicherstellungszuschlags Für

Presse- und Arberlandkliniken . Arberlandstraße 1 . 94227 Zwiesel Öffentlichkeitsarbeit Stephanie Blüml Arberlandstraße 1 Gewährung eines Sicherstellungszuschlags für die 94227 Zwiesel Tel.: +49 9922 99-7436 Gynäkologie und Geburtshilfe der Arberlandklinik Zwiesel – ein bayerischer Präzedenzfall Karl-Gareis-Straße 31 94234 Viechtach [email protected] www.arberlandkliniken.de München/Zwiesel. Die Arberlandklinik Zwiesel hat bereits Mitte Februar den Bescheid über die Gewährung eines Sicherstellungszuschlags für 14.03.16 die Gynäkologie und Geburtshilfe vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erhalten. Diese sieht das Krankenhausfinanzierungsgesetz für die Vorhaltung von Leistungen vor, die aufgrund des geringen Versorgungsbedarfs mit den Fallpauschalen nicht kostendeckend finanzierbar sind. Umgesetzt wurde dies in Bayern bisher noch nie. Lediglich in anderen Bundesländern gibt es schon erste Fälle, bei denen die Aufsichtsbehörden diese Sonderfinanzierungsform für notwendig erachtet haben, um medizinische Leistungsangebote in der Fläche zu erhalten. Das Schreiben des Staatsministeriums bestätigt dem Krankenhaus die Erfüllung der Voraussetzungen für den Zeitraum vom 07.07. bis zum 31.12.2014. Die Krankenhausleitung hatte bereits im Oktober 2014 im Rahmen der jährlichen Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen die Forderung eines Sicherstellungszuschlags auf den Tisch gebracht. Im Rahmen dieser Entgeltverhandlungen konnten die Arberlandkliniken jedoch damals keine Einigung erzielen. Da für die Gewährung -

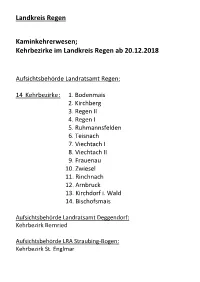

Kehrbezirke Im Landkreis Regen Ab 20.12.2018

Landkreis Regen Kaminkehrerwesen; Kehrbezirke im Landkreis Regen ab 20.12.2018 Aufsichtsbehörde Landratsamt Regen: 14 Kehrbezirke : 1. Bodenmais 2. Kirchberg 3. Regen II 4. Regen I 5. Ruhmannsfelden 6. Teisnach 7. Viechtach I 8. Viechtach II 9. Frauenau 10. Zwiesel 11. Rinchnach 12. Arnbruck 13. Kirchdorf i. Wald 14. Bischofsmais Aufsichtsbehörde Landratsamt Deggendorf: Kehrbezirk Bernried Aufsichtsbehörde LRA Straubing-Bogen: Kehrbezirk St. Englmar Kaminkehrerwesen; Kehrbezirke im Landkreis Regen Stand: 20.12.2018 Aufsichtsbehörde Landratsamt Regen 1. Kehrbezirk Bodenmais Inhaber: bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger Wagner Georg, Ambrosweg 28, 94249 Bodenmais. Tel. 09924/7255, Fax: 09924/7286 Umfang des Kehrbezirks: den Markt Bodenmais (ganzer Markt) die Gemeinde Drachselsried (zum Teil) die Gemeinde Langdorf (zum Teil) die Stadt Regen (zum Teil) Der Teil der Gemeinde Drachselsried besteht aus folgenden Ortschaften, Weilern und Einöden: Haberbühl Maisau Riedlberg Schareben Schönbach Unterried sowie aus den Straßen und Wegen in Oberried: Dorfstraße Hochfallweg Kirchenweg Langer Weg Leitenfeld Mühlstraße Schönbacher Straße Tränk Der Teil der Gemeinde Langdorf besteht aus der Ortschaft Langdorf selbst sowie den Ortschaften, Weilern und Einöden: Brandten Klaffermühle Nebelberg Schöneck 2 Waldmann Der Teil der Stadt Regen besteht aus den Ortschaften (Stadtteilen): Schollenried Schönhöh dem Weiler Neusohl sowie aus folgenden Straßen, Wegen und Plätzen in Regen: Bodenmaiser Straße, Hs.-Nrn. 58, 60, 62, 64, 66-75 Gewerbestraße Hofbauerstraße Industriestraße Kerschlhöhe 2. Kehrbezirk Kirchberg im Wald Inhaber: bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger Fuchs Klaus, Raindlinger Weg 5, 94486 Osterhofen, Tel. 09932/908925, Fax 09932/908926 Umfang des Kehrbezirks: die Gemeinde Grattersdorf Lkr Deggendorf (ganze Gemeinde) die Gemeinde Hunding Lkr. Deggendorf (ganze Gemeinde) die Gemeinde Kirchberg i. Wald Lkr. Regen (zum Teil) die Gemeinde Schöfweg Lkr. -

Unterlagen Beitrittsbeschluss

Regionalplan Region Donau-Wald (12) Beitrittsbeschluss Kapitel B III Energie Sitzung des Planungsausschusses am 25.06.2014 Anlage zu TOP 2 Inhaltsverzeichnis: Erläuterungen zur Verbindlicherklärung Seite 1 Beschlussvorschlag Seite 4 Verordnung Seite 5 Begründung Seite 11 Umwelterklärung Seite 30 Regionalplan Donau-Wald (RP 12) Energie Teil B – Fachliche Ziele und Grundsätze Erläuterungen zur Verbindlicherklärung B III Erläuterungen zur Verbindlicherklärung Der Planungsausschuss des Planungsverbandes Donau-Wald hat mit Beschluss vom 19. November 2013 die Fortschreibung des Kapitels B III Energie abschließend behandelt und anschließend die Verbindlicherklärung bei der Regierung von Niederbayern beantragt. Ein Teil der vom Planungsverband beschlossenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für raumbedeutsame Windkraftanlagen liegt innerhalb der Kulisse des Landschaftsschutzgebie- tes Bayerischer Wald. Der Bezirk Niederbayern hat sich bereit erklärt, das LSG grundsätzlich für die Nutzung der Windenergie zu öffnen und die rechtlichen Voraussetzungen für die Dar- stellung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten innerhalb des LSG zu schaffen. Hierzu wur- den Zonen bestimmt, in denen die Errichtung von genehmigungspflichtigen Windkraftanla- gen innerhalb des LSG in Zukunft möglich sein soll. Mit Beschluss vom 3. Juni 2014 hat der Bezirkstag die Zonierung des LSG abschließend beraten und beschlossen, nicht alle vom Planungsverband beantragten Flächen in sein Zonierungskonzept zu übernehmen. Die Regierung von Niederbayern hat in der Konsequenz diese Gebiete -

Ausgabe 2-2017

Drachselsried GMOA-BLADL Informationen für die Gemeinde Drachselsried und deren Ortsteile Jahrgang 2017 Freitag, 18. August 2017 Nr. 2 Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger, der Sommer und damit Mit Freude und der Hoffnung auf einen schönen, auch die großen Ferien sonnigen und farbenfrohen Sommer sehen wir stehen vor der Tür. Zeit nun dieser Jahreszeit entgegen. Die Fest-Saison für unsere Familien und in der Region wird mit unserer Drachselsrieder vor allem für die Kinder Kirwa, eines der größten altbayerischen Kirchweih- einmal durchzuschnau- feste im Bayerischen Wald, beendet. Hierzu darf ich fen und Kraft zu tan- Sie recht herzlich einladen und vielleicht sehen wir ken. Schnell genug uns auf einige gemütliche Stunden. Ein weiterer wird es für sie im Dank gilt den Damen des Gartenbauvereins Ober- Herbst wieder mit dem ried/Unterried für die Pflege und das Zuschneiden Start in das neue Schul- der Sträucher und Pflanzen rund um das Rathaus. jahr oder dem Beginn Auch unsere Feriengäste schätzen ein gepflegtes der Ausbildung weiter- Ortsbild. Der Arbeitskreis Leitbilderarbeitung für die gehen. Ferien sind in Dorferneuerung Oberried/Unterried hat in Zusam- erster Linie zur Stressentlastung da. Man kann diese menarbeit mit der Architekturschmiede Oswald Zeit jedoch auch nutzen um sich kreativ, sportlich aus Kirchdorf im Wald einen Entwurf für das Leit- oder in anderer Weise zu betätigen. bild erarbeitet. Dieser Entwurf wurde zwischenzeit- lich in einer öffentlichen Informationsversammlung Deshalb freue ich mich sehr, dass wir auch dieses allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern vor- Jahr ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für gestellt und steht mittlerweile auf der Internetseite der Gemeinde Drachselsried unter www.drachsels- unsere Kinder und Jugendlichen zusammenstellen ried.de/de/projekte/dorferneuerung zum Download konnten, bei dem sie weit weg vom schulischen bereit.