Tese Definitiva SILVIA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Deity's Beer List.Xls

Page 1 The Deity's Beer List.xls 1 #9 Not Quite Pale Ale Magic Hat Brewing Co Burlington, VT 2 1837 Unibroue Chambly,QC 7% 3 10th Anniversary Ale Granville Island Brewing Co. Vancouver,BC 5.5% 4 1664 de Kronenbourg Kronenbourg Brasseries Stasbourg,France 6% 5 16th Avenue Pilsner Big River Grille & Brewing Works Nashville, TN 6 1889 Lager Walkerville Brewing Co Windsor 5% 7 1892 Traditional Ale Quidi Vidi Brewing St. John,NF 5% 8 3 Monts St.Syvestre Cappel,France 8% 9 3 Peat Wheat Beer Hops Brewery Scottsdale, AZ 10 32 Inning Ale Uno Pizzeria Chicago 11 3C Extreme Double IPA Nodding Head Brewery Philadelphia, Pa. 12 46'er IPA Lake Placid Pub & Brewery Plattsburg , NY 13 55 Lager Beer Northern Breweries Ltd Sault Ste.Marie,ON 5% 14 60 Minute IPA Dogfishhead Brewing Lewes, DE 15 700 Level Beer Nodding Head Brewery Philadelphia, Pa. 16 8.6 Speciaal Bier BierBrouwerij Lieshout Statiegeld, Holland 8.6% 17 80 Shilling Ale Caledonian Brewing Edinburgh, Scotland 18 90 Minute IPA Dogfishhead Brewing Lewes, DE 19 Abbaye de Bonne-Esperance Brasserie Lefebvre SA Quenast,Belgium 8.3% 20 Abbaye de Leffe S.A. Interbrew Brussels, Belgium 6.5% 21 Abbaye de Leffe Blonde S.A. Interbrew Brussels, Belgium 6.6% 22 AbBIBCbKE Lvivske Premium Lager Lvivska Brewery, Ukraine 5.2% 23 Acadian Pilsener Acadian Brewing Co. LLC New Orleans, LA 24 Acme Brown Ale North Coast Brewing Co. Fort Bragg, CA 25 Actien~Alt-Dortmunder Actien Brauerei Dortmund,Germany 5.6% 26 Adnam's Bitter Sole Bay Brewery Southwold UK 27 Adnams Suffolk Strong Bitter (SSB) Sole Bay Brewery Southwold UK 28 Aecht Ochlenferla Rauchbier Brauerei Heller Bamberg Bamberg, Germany 4.5% 29 Aegean Hellas Beer Atalanti Brewery Atalanti,Greece 4.8% 30 Affligem Dobbel Abbey Ale N.V. -

2018 Annual Report

AB InBev annual report 2018 AB InBev - 2018 Annual Report 2018 Annual Report Shaping the future. 3 Bringing People Together for a Better World. We are building a company to last, brewing beer and building brands that will continue to bring people together for the next 100 years and beyond. Who is AB InBev? We have a passion for beer. We are constantly Dreaming big is in our DNA innovating for our Brewing the world’s most loved consumers beers, building iconic brands and Our consumer is the boss. As a creating meaningful experiences consumer-centric company, we are what energize and are relentlessly committed to inspire us. We empower innovation and exploring new our people to push the products and opportunities to boundaries of what is excite our consumers around possible. Through hard the world. work and the strength of our teams, we can achieve anything for our consumers, our people and our communities. Beer is the original social network With centuries of brewing history, we have seen countless new friendships, connections and experiences built on a shared love of beer. We connect with consumers through culturally relevant movements and the passion points of music, sports and entertainment. 8/10 Our portfolio now offers more 8 out of the 10 most than 500 brands and eight of the top 10 most valuable beer brands valuable beer brands worldwide, according to BrandZ™. worldwide according to BrandZTM. We want every experience with beer to be a positive one We work with communities, experts and industry peers to contribute to reducing the harmful use of alcohol and help ensure that consumers are empowered to make smart choices. -

A Confusing Sixer of Beer: Tales of Six Frothy Trademark Disputes

University of the Pacific Law Review Volume 52 Issue 4 Article 8 1-10-2021 A Confusing Sixer of Beer: Tales of Six Frothy Trademark Disputes Rebecca E. Crandall Attorney Follow this and additional works at: https://scholarlycommons.pacific.edu/uoplawreview Recommended Citation Rebecca E. Crandall, A Confusing Sixer of Beer: Tales of Six Frothy Trademark Disputes, 52 U. PAC. L. REV. 783 (2021). Available at: https://scholarlycommons.pacific.edu/uoplawreview/vol52/iss4/8 This Article is brought to you for free and open access by the Journals and Law Reviews at Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in University of the Pacific Law Review by an authorized editor of Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. A Confusing Sixer of Beer: Tales of Six Frothy Trademark Disputes Rebecca E. Crandall* I. 2017 AT THE TTAB: COMMERCIAL IMPRESSION IN INSPIRE V. INNOVATION .. 784 II. 2013 IN KENTUCKY: CONFUSION WITH UPSIDE DOWN NUMBERS AND A DINGBAT STAR ...................................................................................... 787 III. 1960S IN GEORGIA: BEER AND CIGARETTES INTO THE SAME MOUTH ........ 790 IV. 2020 IN BROOKLYN: RELATED GOODS AS BETWEEN BEER AND BREWING KITS ....................................................................................... 792 V. 2015 IN TEXAS: TARNISHMENT IN REMEMBERING THE ALAMO .................. 795 VI. 2016 AT THE TTAB: LAWYERS AS THE PREDATORS ................................... 797 VII. CONCLUSION ............................................................................................ -

Carling Black Label Beer Began As History in 1818

56 Spring 2004 Bottles and Extras turn of the 21st century, that has become CARLING a reality. I joyously spend lots of my re- tirement time researching and BLACK LABEL BEER writing about the bottles I’ve included in my collection over the years but have not in the White Bottle had time to study. Researched and presented The story of Carling Black Label Beer began as history in 1818. Until recently by Cecil Munsey the once-discarded 1961 white (milk glass) Fig. 2 Copyright © 2003 7-oz. “stubby” bottle was consequent of the story. Thanks to my library, the PROLOGUE brought it home and, after some search- Internet and time to devote to this project, It was in the early 1960s. My wife, son ing, I found the milk glass bottle and put I am able to add the following story to and I were returning from a short visit to the latest find with the original – on the bottle collecting history. the snow in the local mountains. The road shelf in the garage. was a shimmering black asphalt ribbon as By then I was a collector of antique RESEARCH the snow melted in the bright sun. The bottles and belonged to the local bottle It was in 1818 that a farmer named side of the road was piled with recently club. And I had a bottle shelf in the living Thomas Carling (Figure 2), migrated from plowed dirty snow. Perhaps because of room window. What I didn’t have was England’s Yorkshire district, to the city of the contrast, my eye caught sight of and the courage to place those beautiful mod- London, Ontario, Canada. -

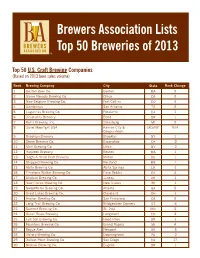

Brewers Association Lists Top 50 Breweries of 2013

Brewers Association Lists Top 50 Breweries of 2013 Top 50 U.S. Craft Brewing Companies (Based on 2013 beer sales volume) Rank Brewing Company City State Rank Change 1 Boston Beer Co. Boston MA 0 2 Sierra Nevada Brewing Co. Chico CA 0 3 New Belgium Brewing Co. Fort Collins CO 0 4 Gambrinus San Antonio TX 0 5 Lagunitas Brewing Co. Petaluma CA 1 6 Deschutes Brewery Bend OR -1 7 Bell's Brewery, Inc. Galesburg MI 0 8 Duvel Moortgat USA Kansas City & MO/NY N/A Cooperstown 9 Brooklyn Brewery Brooklyn NY 1 10 Stone Brewing Co. Escondido CA -2 11 Matt Brewing Co. Utica NY -2 12 Harpoon Brewery Boston MA 1 13 Dogfish Head Craft Brewery Milton DE -1 14 Shipyard Brewing Co. Portland ME 1 15 Abita Brewing Co. Abita Springs LA -1 16 Firestone Walker Brewing Co. Paso Robles CA 4 17 Alaskan Brewing Co. Juneau AK -1 18 New Glarus Brewing Co. New Glarus WI -1 19 SweetWater Brewing Co. Atlanta GA 5 20 Great Lakes Brewing Co. Cleveland OH -1 21 Anchor Brewing Co. San Francisco CA 0 22 Long Trail Brewing Co. Bridgewater Corners VT -4 23 Summit Brewing Co. St. Paul MN 0 24 Oskar Blues Brewery Longmont CO 3 25 Full Sail Brewing Co. Hood River OR -1 26 Founders Brewing Co. Grand Rapids MI 4 27 Rogue Ales Newport OR -5 28 Victory Brewing Co. Downingtown PA -2 29 Ballast Point Brewing Co. San Diego CA 17 30 Ninkasi Brewing Co. Eugene OR 1 Rank Brewing Company City State Rank Change 31 Southern Tier Brewing Co. -

Universidad Autónoma De Zacatecas “Francisco García Salinas” Unidad Académica De Estudios Del Desarrollo Doctorado En Estudios Del Desarrollo

Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” Unidad Académica de Estudios del Desarrollo Doctorado en Estudios del Desarrollo ¿SEMBRANDO DESARROLLO? MONOCULTIVOS Y AGRICULTURA POR CONTRATO El caso de los productores de cebada y Grupo Modelo en Zacatecas TESIS PRESENTADA POR: Elvira Ivonne Muñoz Morales PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO Director: Dr. Darcy Víctor Tetreault Codirector: Dr. Víctor López Villafañe Lectores: Dr. Oscar Contreras Montellano Dra. Cindy McCulligh Dr. Humberto Márquez Covarrubias Zacatecas, Zac., México, septiembre de 2020 i Muñoz Morales, Elvira Ivonne ¿Sembrando desarrollo? Monocultivos y agricultura por contrato. El caso de los productores de cebada y Grupo Modelo en Zacatecas. Por Elvira Ivonne Muñoz Morales / Zacatecas, Zac., México, 2020. Director: Dr. Darcy Víctor Tetreault Codirector: Dr. Víctor López Villafañe Tesis de Doctorado. Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo 1. Cebada 2. Agricultura por contrato 3. Monocultivo 4. Grupo Modelo I. Director: Dr. Darcy Víctor Tetreault II. Universidad Autónoma de Zacatecas: Unidad de Estudios del Desarrollo III. ¿Sembrando desarrollo? Monocultivos y agricultura por contrato. El caso de los productores de cebada y Grupo Modelo en Zacatecas. ii Para Alonzo y Emilia Con amor iii AGRADECIMIENTOS Quiero comenzar agradeciendo a los productores de cebada que compartieron su tiempo y experiencias conmigo, que me permitieron conocer su trabajo y tuvieron la confianza y generosidad de dejarme entrar en sus espacios, las visitas al campo fueron enriquecedoras y gratificantes. Mi profundo agradecimiento al Dr. Darcy Tetreault, director de esta tesis, por todas sus enseñanzas y acompañamiento, por mostrarme a través de su ejemplo el valor de la disciplina y el compromiso ético y social en la investigación. -

MEĐUNARODNO TRŽIŠTE PIVA – STANJE I TENDENCIJE Branislav

“XXI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI” Zbornik radova, Vol. 21.(24), 2016. MEĐUNARODNO TRŽIŠTE PIVA – STANJE I TENDENCIJE Branislav Vlahović1, Ljiljana Radišić2 Izvod: u radu se analizira međunarodno tržište piva. Determinisani su trendovi i promene u međunarodnom prometu, apostrofirani su najveći izvoznici i uvoznici piva u svetu. Izvore podataka predstavlja baza Međunarodnog trgovinskog centra (In- ternational Trade Centar-ITC) u vremenskom periodu 2010-2014. godina. Prosečan svetski izvoz piva u istraživanom vremenskom periodu iznosio je 14 miliona tona (14 milijardi litara), sa tendencijom rasta po stopi od 5,4% godišnje. Najveći izvoznik je Meksiko sa 2,3 miliona tona i učešćem od 16% u svetskom izvozu. Veliki izvoznici su i Holandija, Nemačka, Belgija i Francuska koje daju polovinu svetskog izvoza piva. Najveći uvoznik je SAD sa 3,3 miliona tona i učešćem od 25% u svetskom uvozu. Veliki uvoznici su i Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, koje apsorbuju skoro polovinu (47%) svetskog uvoza piva. Perspektiva daljnjeg globalnog rasta tržišta leži u činjenici konstantnog povećanja tražnje primarno generisanog na tržištu SAD i perspe- ktivnim tržištima kao što su Kina, Indija i Rusija. Ključne reči: pivo, promet, izvoz, uvoz, potrošnja Uvod Cilj istraživanja jeste da se sagledaju osnovne karakteristike i trendovi na međuna- rodnom tržištu piva, odnosno determinišu najznačajniji učesnici u međunarodnoj razme- ni. Pivo je uzeto u istraživanje jer predstavlja značajan proizvod i ima dugu tradiciju u međunarodnoj trgovini. Pivo se značajno razlikuje prema sirovinama, recepturi, procesu proizvodnje, sadržaju alkohola, sastojcima, izgledu, mirisu, boji i ukusu (Jackson, 1998.). Prema sadržaju ekstrakta u masi osnovne sladovine pre vrenja piva se dele na: laka 6-9% ekstrakta, standardna 10-12%, specijalna 12,5-14% i jaka piva 18-20% ek- strakta. -

Annual Report 2015 Report Annual

SABMiller plc SABMiller Annual Report 2015 SABMiller plc Annual Report 2015 We are in the beer and soft drinks business. We bring refreshment and sociability to millions of people all over the world who enjoy our drinks. We do business in a way that improves livelihoods and helps build communities. We are passionate about brewing and have a long tradition of craftsmanship, making superb beer from high quality natural ingredients. We are local beer experts. We have more than 200 local beers, from which we have carefully selected and nurtured a range of special regional and global brands. Performance highlights Group net producer revenue1 Revenue3 EBITA4 EBITA margin progression -2% -1% -1% 0basis points 2015: US$26,288m 2015: US$22,130m 2015: US$6,367m 2015: 24.2% 2014: US$26,719m 2014: US$22,311m 2014 5: US$6,460m 2014: 24.2% 2 2 2 +5% +6% +6% +30 basis points2 Beverage volumes Profit before tax Adjusted EPS6 Dividends per share7 +2% 0% -1% +8% 2015: 324m hectolitres 2015: US$4,830m 2015: 239.1 US cents 2015: 113.0 US cents 2014: 318m hectolitres 2014: US$4,823m 2014: 242.0 US cents 2014: 105.0 US cents Water usage (beer)8 Net debt9 Free cash flow10 Total shareholder return11 -6% -27% +26% 121% 2015: 3.3 hl/hl 2015: US$10,465m 2015: US$3,233m Peer median: 85% 2014: 3.5 hl/hl 2014: US$14,303m 2014: US$2,563m 1 Group net producer revenue (NPR) is defined on page 188 and includes the group’s 6 A reconciliation of adjusted earnings to the statutory measure of profit attributable to equity attributable share of associates’ and joint ventures’ net producer revenue of shareholders is provided in note 8 to the consolidated financial statements. -

FORM 10-K Molson Coors Beverage Company

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________________________________ FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ . Commission File Number: 1-14829 Molson Coors Beverage Company (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado, USA 1555 Notre Dame Street East, Montréal, Québec, Canada (Address of principal executive offices) 84-0178360 (I.R.S. Employer Identification No.) 80202 H2L 2R5 (Zip Code) 303-927-2337 (Colorado) 514-521-1786 (Québec) (Registrant's telephone number, including area code) _______________________________________________________________ Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading symbols Name of each exchange on which registered Class A Common Stock, $0.01 par value TAP.A New York Stock Exchange Class B Common Stock, $0.01 par value TAP New York Stock Exchange 1.25% Senior Notes due 2024 TAP New York Stock Exchange Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Act: None Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes ☒ No ☐ Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. -

Bierliste Ausland Biername Brauerei Stadt Land Note Birell Non-Alcoholic (Gebr

Bierliste Ausland Biername Brauerei Stadt Land Note Birell Non-Alcoholic (gebr. in Ägypten) Al Ahram Beverages Co. Giza Ägypten 4,5 Heineken Lager Premium Al Ahram Beverages Co. Giza Ägypten 3,5 Meister Lager Al Ahram Manufacturing and Filling Co. Giza Ägypten 3,5 Sakara Gold Lager Al Ahram Beverages Co. Giza Ägypten 3,6 Stella Export Lager Al Ahram Beverages Co. Giza Ägypten 3,8 Stella Lager Al Ahram Beverages Co. Giza Ägypten 3,3 Stella Lager 115 Years Al Ahram Beverages Co. Giza Ägypten 3,0 Patagonia Estilo Amber Lager Cerveceria Quilmes SAICAY Buenos Aires Argentinien 2,7 Quilmes Cerveza Cerveceria Malteria Quilmes Buenos Aires Argentinien 4,0 Quilmes Cerveza Cristal Cerveceria Malteria Quilmes Buenos Aires Argentinien 3,8 Bati Beer Lager Kombolcha Brewery Kombolcha Äthiopien 3,7 Castlemaine XXXX Gold Lager Castlemaine Perkins Milton Brisbane Australien 3,7 Coopers Sparkling Ale Coopers Brewery LTD. Regency Park Australien 3,3 Foster´s Lager Carlton & United Melbourne Australien 4,0 James Boag's Premium Lager J. Boag & Son Brewing Launceston Australien 3,7 Reschs Pilsener Carlton & United Breweries Sydney Australien 4,3 Victoria Bitter Lager Carlton & United Breweries Southbank Australien 4,0 Banks Caribbean Lager Banks Breweries LTD. Christ Church Barbados 2,7 400 Jaar Brandaris Terschelling door Brouwerij Van Steenberge Ertvelde Belgien 3,8 Abbaye d´Aulne Amber Brasserie Val de Sambre Gozee Belgien 4,4 Abbaye du Val-Dieu Biere de Noel Brasserie de l´Abbaye du Val-Dieu Aubel Belgien 3,3 Adelardus Trudoabdijbier Tripel Brouwerij Kerkom Sint-Truiden Belgien 3,8 Archivist Hell Brouwerij De Brabandere Bavikhove Belgien 3,5 Arend blond Brouwerij De Ryck Herzele Belgien 4,3 Baltimore-Washington Beer Works Route US 66 Brewery Strubbe Ichtegem Belgien 3,0 Barista Chocolate Quad Br. -

Product Book for Drop Box.Cdr

Product Book BUDWEISER FAMILY *Budweiser Budweiser Select *Budweiser Black Crown *Bud Light Bud Light Platinum Bud Ice Bud Select 55 *Bud Light Lime Bud Chelada-Picante BUD LIGHT LIME-A-RITA FAMILY Lime-A-Rita Straw-Ber-ita Mango-O-Rita Raz-Ber-Rita Seasonal-Cranberry/Apple MICHELOB FAMILY Michelob *Michelob Light *Michelob Ultra *Michelob Amber Bock Michelob Ultra Lime Cactus Michelob Ultra Fruit Sampler Pack Michelob Ultra 19th Hole * Available in Kegs BUSCH FAMILY *Busch *Busch Light Busch Ice NATURAL FAMILY *Natural Light Natural Ice Natty Daddy NORTH AMERICAN BREWING CO. *Genesee *Genesee Light *Genesee Cream Genesee Ice Genesee N/A *Genny Bock (Seasonal) *Dundee Honey Brown Dundee India Pale Ale *Dundee Seasonal Dundee Sampler Imperial 12 Horse Ale ABInBev SPECIALTY BRANDS *Landshark *Shock Top *Shock Top Raspberry *Shock Top Honeycrisp Apple *Shock top Seasonal-Chocolate/Pumpkin/Lemon Shock Top Lemon Shandy Shock Top Sampler Pack Johnny Appleseed Cider Wild Blue +Rolling Rock Redbridge (made with Sorghum) GOOSE ISLAND 312 Urban Wheat Ale *312 Urban Pale Ale *India Pale Ale *Honker’s Ale *Seasonal *Matilda *Dominique Pere Jacques Pepe de Nero Sofia CRAFT BREW ALLIANCE FAMILY REDHOOK *E.S.B. *India Pale Ale Pilsner *Audible Ale Black Stout KCCO Black Lager *Seasonal Variety Pack WIDMER Drifter Pale Ale Hefeweizen Upheaval Alchemy Ale Kill Devil Seasonal Omission Ale Omission Lager Omission IPA KONA Long Board Ale Fire Rock Pale Ale Castaway IPA Seasonal FORT COLLINS *Mt Tom Pom Wheat *Rocky Mountain IPA *Chocolate Stout *Red Banshee -

Holiday 2018 | V.26

Holiday 2018 | V.26 SAM CALAGIONE DOGFISH HEAD Delivering Excellence Seasonals Rethinking Retail New Products Programs DAN KENARY OF HARPOON | HOLIDAY SELECTIONS | MAXIMIZE FOURTH QUARTER HOLIDAY SALES Letter toTHE TRADE It’s the Most Wonderful Time of the Year In This for Selling Beer ITH THE HOLIDAYS RIGHT AROUND THE ISSUE corner, it’s not too early to look ahead to W selling strategies, so your business can tap into lucrative fourth-quarter sales. In fact, according to a survey by Campaigner®’s Christmas as reported Delivering the in The New Brewer magazine, those who prepare the Taste of Excellence ...............1 earliest are the most profitable. We all know that drinkers have become flavor seekers. Whether they are Cover Story .........................2 shopping for themselves, purchasing beverages for a gathering or ordering something for themselves across the bar, this is the time of year when people are a bit more interested in finding something new. Brewer Highlight .................4 This edition of Heady Times features the seasonal beers that showcase holiday- specific flavors, many of which are designed to enhance food, while others are Littleton Food Co-op .............5 perfect for chasing away chilly New Hampshire temperatures. Here are some flavors that will put your customers in the mood to celebrate and splurge. Harlow’s Pub ......................6 • Bourbon – Barrel aging involves letting beer sit in a used liquor barrel for months at a time. As a result, the flavor of the liquor is imparted into the beer. Allagash James Bean, a limited release, is blended with cold-brewed New Products .....................7 coffee from a local roaster.