A Pneumónica Em Montemor-O-Novo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aspectos Geográficos O Concelho De Alandroal, Do Distrito De Évora, Localiza-Se Na Região Do Alentejo (NUT II), No Alentejo Central (NUT III)

CONCELHO DE ALANDROAL Aspectos Geográficos O concelho de Alandroal, do distrito de Évora, localiza-se na Região do Alentejo (NUT II), no Alentejo Central (NUT III). Ocupa uma área de 544,1 km2 e abrange seis freguesias: Nossa Senhora da Conceição, Juromenha (Nossa Senhora do Loreto), Santiago Maior, Capelins (Santo António), Terena (São Pedro) e São Brás Matos (Mina Bugalho). O concelho apresentava, em 2005, um total de 6339 habitantes. O natural ou habitante de Alandroal denomina-se alandroalense. O concelho encontra-se limitado pelos seguintes concelhos: a norte, Vila Viçosa; a oeste, Redondo; a sul, Reguengos de Monsaraz; e a este, território espanhol. Possui um clima de influência marcadamente mediterrânica, caracterizado por uma estação seca bem acentuada no Verão. A precipitação ronda os 500 mm entre os meses de Outubro e Março e os 170 mm no semestre mais seco, sendo bastante irregular. A sua morfologia é marcada por um relevo relativamente suave, destacando-se, com menos de 500 metros de altitude, a serra Patinhas (351 m) e, com maior altitude, o monte do Castelo (638 m). Como recursos hídricos, destacam-se o rio de Lucefece, o rio Guadiana, a ribeira de Alcalate e a ribeira do Alandroal. Neste território localiza-se a barragem do Alqueva, no rio Guadiana. História e Monumentos Alandroal foi fundado em 1298 por D. Lourenço Afonso, Mestre de Avis, e, em 1486, recebeu foral. Nas terras deste concelho crescem aloendros, ou alandros, cuja madeira é usada no artesanato local, e daí a origem do topónimo. Como acontecimento de destaque, merece referência a explosão de um armazém de pólvora, ocorrida a 14 de Janeiro de 1659, que causou vários mortos, na generalidade estudantes universitários de Évora, capitaneados pelo jesuíta Pe. -

ESPON CPS 14 Scientific Report Annex XI Alentejo

Cross-border Public Services (CPS) Targeted Analysis Final Report Scientific Report – Annex XI Case study report – Alentejo-Extremadura- Andaluzia Version 14/01/2019 This targeted analysis is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinions of members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Costa, Nuno (IGOT-ULisboa) Marques da Costa, Eduarda (IGOT-ULisboa) Advisory Group ESPON EGTC Nicolas, Rossignol Acknowledgements J. Paulo Garrinhas by photo courtesy (June 2018) Photo cover page WORKSHOP 2 – Spatial Planning and Social Innovation in the territory CCDR Alentejo, Évora, 25/06/2018. Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This delivery exists only in an electronic version. © ESPON, 2018 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. Contact: [email protected] Cross-border Public Services (CPS) Final Report Scientific Report – Annex XI -

Alentejo Brochure 1

KILOMETRES OF BEACH ART AND CULTURE, TRADITION WELL KEPT SECRETS alentejo Over one hundred kilometres of AND MODERNITY Part of the patrimonial wealth of itinerary Atlantic coast, extending to Famous for its hand embroidered the Alentejo, many churches hide Grândola, Santiago do Cacém, carpets, you must visit Arraiolos. interesting frescos painted Sines and Odemira. Portalegre has also gained a name throughout the 15th to the 19th The Alentejo has dozens of for its tapestry, which has specialised centuries. The Fresco Route fabulous beaches, some exposed, in reproducing the works of art of suggests a journey to Portel, WALKS some sheltered, and many hidden famous Portuguese and foreign Vidigueira, Alvito, Cuba and Viana by cliffs. Perfect for diving with painters. Mértola and Monsaraz are do Alentejo, to discover pictures BALLOONING your partner or family, for also famous for their hand-woven painted in the same shades as the practicing sports like surfing or blankets and Nisa for its embroidery Alentejo landscape: indigo blue, MONUMENTS fishing, the beaches in the Alentejo - and not to be forgotten are the magenta and yellow ochre. are perfect alternatives to more ceramic dolls of Estremoz, the cow MARINA Plains filled crowded destinations, and are also bells of Viana do Alentejo, and the popular with lovers of naturism. typical leathers, painted furniture PROTECTED NATURE CASTLES AND FORTRESSES - GOLF UNIQUE AROMAS AND with wild and pottery from Flor da Rosa. The Alentejo has kilometres of well HISTORY HERITAGE FLAVOURS flowers, conserved nature - from the Nature Those who like history will really CANOEING Along with its exceptional Parks of the Southeast of the enjoy the many castles and gastronomy and varied range of sunflower Alentejo, Vale do Guadiana, and fortifications, which have been fairly ALL-TERRAIN hotels, nowadays the Alentejo is fields, miles of Noudar, to the Natural Reserve of well preserved, and which can be one of the most important wine Lagoa de Santo André and Sancha found throughout the Alentejo. -

GUIA DOS ARQUIVOS DO DISTRITO DE ÉVORA Versão

GUIA DOS ARQUIVOS DO DISTRITO DE ÉVORA Concelhos de Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Redondo e Reguengos de Monsaraz Versão 0.1 2018 Évora 0 Ficha técnica - MIP Título: Guia dos Arquivos do Distrito de Évora – Concelhos de Estremoz, Évora, Montemor-o- Novo, Redondo e Reguengos de Monsaraz Autores: Cristina Santos (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais); Duarte Galhós (Município de Reguengos de Monsaraz); Joana Duarte (Município de Évora); Elsa Candeias (Centro Distrital da Segurança Social de Évora); Jorge Janeiro (Arquivo Distrital de Évora); Josefa Correia (Universidade de Évora); Luís Ferreira Mendes (Cabido da Sé de Évora); Manuela Pitó (Município de Redondo); Maria do Rosário Martins (Município de Évora); Paula Gonçalves (Município de Estremoz); Sílvia Russo (Município de Estremoz); Susana Bicho (Município de Redondo); Susana Cunha (Município de Évora). Coordenação: Jorge Janeiro (Arquivo Distrital de Évora). Id.: RAA-DE Classificação: 300.30.002 Descritores: Guia; arquivo; documentação de arquivo. Data / Hora: 22-05-2018 Formato de Dados: Texto, PDF Estatuto de Utilização: Acesso público Relação: Versão.01 Localização: https://redearquivosalente.wixsite.com/meusite Aprovação: Reunião de dia 13 de junho de 2018 nos Paços do Concelho de Évora © RAA-DE, 2018 1 Agradecimentos Um projeto desta magnitude geográfica e institucional, uma vez que envolveu cinco concelhos e abarcou arquivos de dezenas de entidades, é fruto de um considerável esforço coletivo. Por essa mesma razão é meu dever, enquanto coordenador do projeto, -

Rui Barroso, Diretor Geral ADRAL

SERVIÇOS PARTILHADOS NETWORKING E PRIVATE CLOUD DO ALENTEJO CENTRAL CTD Centro de Tecnologias Digitais ADRAL/CIMAC CONTEXTO ORGANIZACIONAL A Comunidade Intermunicipal do Alentejo A ADRAL-Agência de Desenvolvimento Regional do Central é composta pelos Municípios de Alentejo, S.A. é o resultado de uma parceria muito Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, alargada, composta por um conjunto de entidades Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, públicas e privadas das mais diversas áreas de actividade. A Agência tem o estatuto jurídico de Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas uma Sociedade Anónima. Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa. Uma das principais tarefas da ADRAL, S. A é a A) Promoção do planeamento e da gestão da cooperação com todos os actores locais, estratégia de desenvolvimento económico, promovendo iniciativas comuns e projectos social e ambiental do território abrangido; conjuntos no espírito de parceria que a anima e que considera constituir um elemento fundamental para B) Articulação dos investimentos municipais cumprir com êxito os objectivos a que se propõe. de interesse intermunicipal; “Promover o desenvolvimento regional do Alentejo C) Participação na gestão de programas de e o fortalecimento da sua base económica e apoio ao desenvolvimento regional, produtiva, em cooperação com os demais agentes e designadamente no âmbito do Quadro de entidades da região, do País ou de outros países, Referência Estratégico Nacional — QREN; nomeadamente dos que integram a União Europeia, cuja actividade concorra para o mesmo -

Percursos Pedestres Do Alandroal Montejuntos2 1 0

2 1 2 1 0 9 0 1 1 1 1 0 9 9 8 0 0 0 0 7 0 N 1 6 1 0 9 1 8 1 0 2 0 0 Percursos Pedestres do Alandroal Montejuntos2 1 0 1 7 0 1 2 0 6 2 2 0 1 2 0 0 0 8 0 0 0 POR CAMINHOS DO CONTRABANDO POR LOS CAMINOS DEL CONTRABANDO PONTOS DE INTEDESSE 2 Partida | Salida: 2 0 1 9 La Aldea de Montejuntos pertenece a la “Freguesía de Santo Antonio de Capelins”, Posto da Guarda de Montejuntos 2 0 0 A Aldeia de Montejuntos faz parte da Freguesia de Santo António de Capelins, Etapa I (N38.544172, W7.346098) PUNTOS DE INTERÉS 1 9 0 tiene, según los censos de 2011, unos 500 habitantes, se sitúa en el “Concelho de 2 tem cerca de 500 habitantes segundo os censos de 2011, situa-se no Concelho 0 Chegada | Llegada: Posto da Guarda de Montejuntos 2 1 8 0 de Alandroal, Distrito de Évora. Alandroal”, “Distrito de Évora”. 1 1 Rio Guadiana 8 6 Igreja de Montejuntos 1 0 0 La Aldea de Montejuntos se encuentra rodeada de cursos de agua. Encontramos el 7 0 A Aldeia de Montejuntos encontra-se rodeada de cursos de água, temos a 5km (N38.528424, W7.306252) Inicio Etapa I e II - Largo do Posto Ribeira de Lucefécit com o seu nome muito original. Esta ribeira vai desaguar no Río Lucefécit, nombre muy original. Este río va a desaguar al Río Guadiana, ahora distância | distancia Guadiana agora Albufeira do Alqueva. -

ACES Alentejo Central

Horário de funcionamento normal e alargado dos Cuidados de Saúde Primários Região Alentejo ACES Alentejo Central UCSP de Mora Consulta Aberta das 9 às 21 horas Atendimento permanente em regime de prevenção das 21 às 9 horas (semana e fins de semana) USF Remo (Reguengos / Consulta Aberta das 8 às 22 horas durante a semana Mourão) Consulta Aberta das 8 às 20 horas aos fins de semana UCSP Redondo Consulta Aberta das 9 às 21 horas (semana e fins de semana) USF Matriz (Arraiolos) Consulta Aberta das 9 às 21 horas durante a semana Consulta Aberta das 9 às 15 horas aos fins de semana USF Quinta da Prata Consulta aberta das 14 às 20 horas durante a semana (Borba) Serviço de Urgência Básica (SUB) de Estremoz (a 8 Km) aos fins de semana UCSP Estremoz Consulta Aberta das 14h às 20h durante a semana SUB de Estremoz – 24 horas/dia UCSP Vendas Novas Consulta Aberta das 14 às 20 horas durante a semana Serviço de Atendimento Permanente (SAP) - 24 horas/dia USF Alcaides e USF Foral Consulta Aberta das 14 às 20 horas durante a semana (Montemor o Novo) SAP 24 horas/dia UCSP Alandroal; Consulta Aberta das 14 às 20 horas durante a semana UCSP Vila Viçosa; Consulta Aberta das 8 às 14 horas aos fins de semana UCSP Viana do Alentejo; UCSP de Portel USF Eborae; Consulta Aberta das 8 às 14 horas aos fins de semana USF Planície; Atendimento durante a semana das 8 às 20 horas, USF Salus; USF Lusitânia; exceto a USF Sol, que funciona das 14 às 20 horas USF Sol (Évora) Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo | ULSBA CENTROS DE SAÚDE DA Horário Consulta de Horário de Funcionamento da ULSBA Recurso UCSP 2.º a 6.ª 14:00 às 20:00 2.ª a 6.ª CS de Aljustrel Sáb. -

Circuito Hidráulico De Viana Do Alentejo E Respetivo Bloco De Rega 1 Parecer Da Comissão De Avaliação

Processo de AIA N.º 2976 CIRCUITO HIDRÁULICO DE VIANA DO ALENTEJO E RESPETIVO BLOCO DE REGA (Projeto de Execução) Parecer da Comissão de Avaliação Março de 2018 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. Direção-Geral do Património Cultural Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 1 2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO .................................................................................................. 3 3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO ........................................................................ 3 3.1 Enquadramento global do EIA no EFMA .................................................................................... 3 3.2 Enquadramento global do projeto no EFMA .............................................................................. 4 3.3 Objetivos e necessidade do projeto ........................................................................................... 6 4. ANTECEDENTES DO PROJETO E DO EIA ..................................................................................... 6 5. DESCRIÇÃO DO PROJETO ............................................................................................................ -

Plano Operacional De Turismo De Redondo Relatório Final

PLANO OPERACIONAL DE TURISMO DE REDONDO RELATÓRIO FINAL Volume I – Diagnóstico prospetivo e avaliação da competitividade turística do concelho de Redondo Junho 2019 PLANO OPERACIONAL DE TURISMO DE REDONDO – RELATÓRIO FINAL – VOLUME I ÍNDICE VOLUME I 1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 11 2. CONCELHO DE REDONDO: BREVE CARACTERIZAÇÃO .................................................................... 12 2.1. População e Demografia ................................................................................................................ 12 2.2. Educação ........................................................................................................................................ 13 2.3. Emprego e Desemprego ................................................................................................................. 14 2.4. Tecido Empresarial ......................................................................................................................... 15 2.5. Saúde e Segurança ........................................................................................................................ 16 3. ESTUDO DE MERCADO ........................................................................................................................... 18 3.1. Identificação e análise valorativa dos recursos turísticos ............................................................... 18 3.1.1. Recursos naturais -

Instituições Apoiadas Pelo Banco Alimentar De Évora

Instituições apoiadas pelo Banco Alimentar de Évora Nº de pessoas Nome da Instituição - MENSAIS Concelho apoiadas ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO A IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA Alandroal 22 LAR E CENTRO DE DIA "O CANTINHO AMIGO" - ALDEIA DE PIAS Alandroal 62 PARÓQUIA DE SANTIAGO MAIOR Alandroal 39 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BORBA Borba 545 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ Estremoz 32 CONFERÊNCIA VICENTINA DE SANTA CLARA DE ASSIS Estremoz 174 A. P. C. E. - ASSOCIAÇÃO DE PARALESIA CEREBRAL DE ÉVORA Évora 240 A.D.R.A. - ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO, RECURSOS E ASSISTÊNCIA Évora 28 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR DA CRUZ DA PICADA Évora 221 CÁRITAS ARQUIOCESANA DE ÉVORA Évora 243 CÁRITAS PAROQUIAL DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Évora 98 CÁRITAS PAROQUIAL DE SÃO BRÁS Évora 137 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO BRÁS Évora 5 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TORRE DE COELHEIROS Évora 15 CONFERÊNCIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO Évora 13 CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Évora 96 EQUIPA SÓCIO CARITATIVA DA PARÓQUIA DA SENHORA DA SAÚDE Évora 170 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PARÓQUIA DE SÃO MAMEDE Évora 145 FUNDAÇÃO FREI EURICO DE MELLO Évora 21 GRUPO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA TOUREGA Évora 27 GRUPO CÁRITAS PAROQUIAL DE SANTO ANTÃO Évora 21 LIGA DOS COMBATENTES (NÚCLEO DE ÉVORA) Évora 6 PÃO E PAZ - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL Évora 125 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA - ORATÓRIO DE SÃO JOSÉ Évora 585 PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS SÁVIO Évora 125 UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL DA VENDINHA Évora 124 AÇÃO SOCIAL E PAROQUIAL DE MONTEMOR-O-NOVO Montemor-o-Novo 156 ASSOCIAÇÃO AMIGOS ÚNIDOS PELO ESCOURAL Montemor-o-Novo 81 CONFERÊNCIA VICENTINA DE SÃO JOÃO DE DEUS Montemor-o-Novo 85 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAVIA Mora 6 UNIDADE PASTORAL DE BROTAS, CABEÇÃO E MORA Mora 38 ADEREM-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MOURÃO (REA) Mourão 65 A. -

Concelho Freguesia Alandroal

AVISO / N.º 03 / Acção 2.3.3/ 2009 SUBACÇÃO 2.3.3.3 – PROTECÇÃO CONTRA AGENTES BIÓTICOS NOCIVOS Freguesias consideradas áreas críticas pela AFN para a tipologia de investimento "Recuperação de montados de azinheira em declínio" CONCELHO FREGUESIA ALANDROAL (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) CAPELINS (SANTO ANTÓNIO) JUROMENHA (NOSSA SENHORA DO LORETO) ALANDROAL SANTIAGO MAIOR SÃO BRÁS DOS MATOS (MINA DO BUGALHO) TERENA (SÃO PEDRO) SANTA SUSANA ALCÁCER DO SAL TORRÃO ALCOUTIM GIÕES ALCOUTIM MARTIM LONGO PEREIRO VAQUEIROS ALFÂNDEGA DA FÉ PARADA AMIEIRO ALIJÓ CASAL DE LOIVOS SÃO MAMEDE DE RIBATUA ALJUSTREL ALJUSTREL MESSEJANA ALMODÔVAR ALDEIA DOS FERNANDES GOMES AIRES ALMODÔVAR ROSÁRIO SANTA CLARA-A-NOVA SANTA CRUZ SÃO BARNABÉ ALTER DO CHÃO CHANCELARIA ALTER DO CHÃO CUNHEIRA SEDA ALVITO ALVITO VILA NOVA DA BARONIA FONTELO ARMAMAR SANTO ADRIÃO VILA SECA ARRAIOLOS ARRAIOLOS SÃO GREGÓRIO VIMIEIRO ASSUNÇÃO ARRONCHES ESPERANÇA MOSTEIROS BENAVILA ALCORREGO AVIS MARANHÃO ERVEDAL VALONGO BARRANCOS BARRANCOS ALBERNOA BALEIZÃO BEJA (SALVADOR) BEJA (SANTA MARIA DA FEIRA) CABEÇA GORDA BEJA MOMBEJA QUINTOS SALVADA SANTA VITÓRIA TRINDADE BORBA ORADA NOSSA SENHORA DA GRAÇA DOS DEGOLADOS CAMPO MAIOR SÃO JOÃO BAPTISTA BEIRA GRANDE CASTANHEIRO CARRAZEDA DE ANSIÃES LAVANDEIRA LINHARES SEIXO DE ANSIÃES LOUSA MATA CASTELO BRANCO MALPICA DO TEJO MONFORTE DA BEIRA SANTIAGO MAIOR CASTELO DE VIDE SÃO JOÃO BAPTISTA AZINHAL CASTRO MARIM ODELEITE SANTA BÁRBARA DE PADRÕES CASTRO VERDE CASTRO VERDE CORUCHE COUÇO ALDEIA DA MATA CRATO CRATO E MÁRTIRES VALE DO PESO VILA ALVA CUBA -

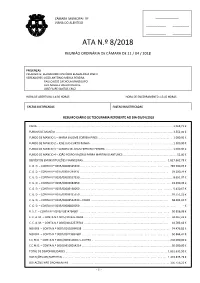

Ata N.º 8/2018

______________ CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO ____________ __________ ____________ ___________ ATA N.º 8/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11 / 04 / 2018 PRESENÇAS PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS HORA DE ENCERRAMENTO: 15:45 HORAS FALTAS JUSTIFICADAS FALTAS INJUSTIFICADAS RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 05/04/2018 CAIXA ................................................................................................................................................................................. 3.968,71 € FUNDOS DE MANEIO ......................................................................................................................................................... 3.552,00 € FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ..……………………………………………………. ...................................... 1.000,00 € FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ........................................................................................ 1.000,00 € FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ...................................................................... 52,00 € DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..........................................................................................................