Cap 05 Migrantes Nuevo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Catalogos a Nivel Entidad Y Municipio

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CATALOGOS A NIVEL ENTIDAD Y MUNICIPIO ENTIDAD NOMBRE_ENTIDAD MUNICIPIO NOMBRE_MUNICIPIO 14 JALISCO 1 ACATIC 14 JALISCO 2 ACATLAN DE JUAREZ 14 JALISCO 3 AHUALULCO DE MERCADO 14 JALISCO 4 AMACUECA 14 JALISCO 5 AMATITAN 14 JALISCO 6 AMECA 14 JALISCO 7 SAN JUANITO DE ESCOBEDO 14 JALISCO 8 ARANDAS 14 JALISCO 9 EL ARENAL 14 JALISCO 10 ATEMAJAC DE BRIZUELA 14 JALISCO 11 ATENGO 14 JALISCO 12 ATENGUILLO 14 JALISCO 13 ATOTONILCO EL ALTO 14 JALISCO 14 ATOYAC 14 JALISCO 15 AUTLAN DE NAVARRO 14 JALISCO 16 AYOTLAN 14 JALISCO 17 AYUTLA 14 JALISCO 18 LA BARCA 14 JALISCO 19 BOLAÑOS 14 JALISCO 20 CABO CORRIENTES 14 JALISCO 21 CASIMIRO CASTILLO 14 JALISCO 22 CIHUATLAN 14 JALISCO 23 ZAPOTLAN EL GRANDE 14 JALISCO 24 SAN GABRIEL 14 JALISCO 25 COCULA 14 JALISCO 26 COLOTLAN 14 JALISCO 27 CONCEPCION DE BUENOS AIRES 14 JALISCO 28 CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN 14 JALISCO 29 CUAUTLA 14 JALISCO 30 CUQUIO 14 JALISCO 31 CHAPALA 14 JALISCO 32 CHIMALTITAN 1 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CATALOGOS A NIVEL ENTIDAD Y MUNICIPIO ENTIDAD NOMBRE_ENTIDAD MUNICIPIO NOMBRE_MUNICIPIO 14 JALISCO 33 CHIQUILISTLAN 14 JALISCO 34 DEGOLLADO 14 JALISCO 35 EJUTLA 14 JALISCO 36 ENCARNACION DE DIAZ 14 JALISCO 37 ETZATLAN 14 JALISCO 38 GOMEZ FARIAS 14 JALISCO 39 EL GRULLO 14 JALISCO 40 GUACHINANGO 14 JALISCO 41 GUADALAJARA 14 JALISCO 42 HOSTOTIPAQUILLO 14 JALISCO 43 HUEJUCAR 14 JALISCO 44 HUEJUQUILLA EL ALTO 14 JALISCO 45 LA HUERTA 14 JALISCO 46 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 14 JALISCO 47 IXTLAHUACAN DEL RIO 14 -

Domicilios-De-Las-Asambleas-Jalisco

MORENA NOTIFICA A TODOS SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES: LOS LUGARES DONDE SE LLEVARÁN A CABO LAS ASAMBLEAS DISTRITALES LOCALES EN EL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2015 DISTRITO LOCAL ELECTORAL DOMICILIO DONDE SE REALIZARÁN LAS ASAMBLEAS Distrito 1 Plaza Principal de Tequila Distrito 2 Calle 20 de enero No. 6 Col. Centro Distrito 3 Plaza Principal de Tepatitlán de Morelos Distrito 4 Federalismo Norte 2368, Atemajac, Zapopan. Distrito 5 Teatro de los Arcos del Malecón Distrito 6 Arcos de Zapopan, Av. Américas y Ávila Camacho Distrito 7 Plaza Principal de Tlajomulco de Zúñiga Distrito 8 Ave. Soto y Gama 653 Col. Rancho Nuevo Distrito 9 Avenida de la Cruz no. 1829 Col. Vicente Guerrero Distrito 10 Calle Beethoven No. 541, Col. La Estancia, Zapopan Distrito 11 Industria No. 2787 entre Plutarco Elías Calles y Andrés Molina Distrito 12 Juan Álvarez No. 1269, Col. Santa Teresita, Salón Casa de los Niños Distrito 13 Plaza principal de San Andrés, calle San Andrés y avenida Chemizal Distrito 14 Jardín del templo de Santa María Magdalena, col. Lomas de Polanco Distrito 15 Plaza principal La Barca Distrito 16 Jardín Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, centro. Distrito 17 Plaza Principal Ixtlahuacán de los Membrillos Distrito 18 Terraza Ejidal, calle Constitución entre calle Bárcenas y Juárez Distrito 19 Av. Obispo Serafín Vázquez #635, a un costado del salón Quinta la Marina Privada la Gigantera #5 Col. La Gigantera Distrito 20 en Tonalá LUGARES DONDE SE LLEVARÁN A CABO LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2015 MUNICIPIO DOMICILIO DONDE SE REALIZARÁN LAS ASAMBLEAS Acatic Plaza Principal Acatlán de Juárez Plaza Principal Ahualulco de Mercado calle 5 de febrero No. -

Drink Menu 3.16.21

PEQUEÑO LORENZO Ilegal Joven, Wild Turkey Longbranch, Roasted Pineapple Shrub, Grapefruit Bitters, Lime 14 PALOMA Campo Bravo Plata, Grapefruit Syrup, Grapefruit Juice, Grapefruit Espuma 14 ATX Margarita de la Casa + Dulce Vida 100 14 MARGARITA DE LA CASA Lunazul Blanco, Agave, Lime 12 MIGUEL HIDALGO Patron ‘ATX’ Anejo, George Dickel Rye, Dulce de Piloncillo, Bitters, Grapefruit Oil 16 SEÑOR EDDY Deep Eddy Vodka, Ancho Reyes, Strawberry, Lime 15 MAYAHUEL Meztizo Joven Mezcal, Carpano Antica, Fernet Branca, Chocolate Mole Bitters 15 EL NIETO Lalo Tequila, St. Germain, Cucumber Syrup, Pineapple 15 COCO LOCO Don Julio Blanco, Coconut Cream, Pineapple, Orange, Nutmeg 15 GYT Wildbark Texas Dry Gin, Bigallet Thyme Liqueur, Hibiscus, Citrus, Fever Tree Mediterranean 13 PEAR-FECTA Uruapan Charanda Rum, St. George Spiced Pear, Chinese Five Spice, Lemon 14 PARAISO El Silencio Mezcal, Papaya-Mango Syrup, Fresno Chili 14 EL GRITO El Tesoro ‘ATX’ Reposado, Yellow Chartreuse, Chareau Aloe, Hibiscus Syrup, Lemon, black lava salt 14 BARREL PROGRAM El Tesoro ‘ATX’ Reposado 12 Patron ‘ATX’ Anejo 14 TEQUILA All pours are 1.5 oz. AMBHAR Los Altos Southern / 1479 / 40% Plata 10 Reposado 11 Anejo 12 AVION Los Altos Southern / 1416 / 40% Blanco 9 Reposado 11 Añejo 12 ‘Reserva 44’ Extra Anejo 28 CASAMIGOS Los Altos Southern / 1416 / 40% Blanco 12 Reposado 13 Añejo 14 CASA DRAGONES Tequila / 1489 / 40% Blanco 17 Joven 62 CASA NOBLE Los Valles / 1137/ 40% Crystal 10 Joven 13 Reposado 13 Añejo 16 Carlos Santana 5yr Extra Anejo 125 CAZADORES Los Altos southern / -

2Do Dictamen 2021

2do. FOLIO PLANTEL ESTATUS SITUACIÓN 0200676 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200677 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200678 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200022 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200351 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200469 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200599 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200605 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200622 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200642 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200646 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200647 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200648 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200650 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200651 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200654 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200656 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200656 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200657 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200658 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200659 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200660 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200661 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200663 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200664 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO ADMITIDO 0200665 CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) VÁLIDO -

SAN JULIÁN DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018

Instituto de Información Estadística y Geográfica Página 1 SAN JULIÁN DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018 www.iieg.gob.mx Instituto de Información Estadística y Geográfica Página 2 SAN JULIÁN DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018 HISTORIA ..................................................................................................................................... 3 Toponimia Contexto histórico GEOGRAFÍA ................................................................................................................................. 6 Mapa base Medio físico e infraestructura DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD ..................................................................................................... 10 Aspectos demográficos Intensidad migratoria Pobreza multidimensional Marginación Índices sociodemográficos ECONOMÍA ................................................................................................................................. 21 Número de empresas Valor agregado censal bruto Empleo Agricultura y ganadería MEDIO AMBIENTE ..................................................................................................................... 28 Subíndice municipal de medio ambiente DESARROLLO INSTITUCIONAL ............................................................................................... 30 Desarrollo institucional Consulta el documento en línea http://www.iieg.gob.mx/ www.iieg.gob.mx Instituto de Información Estadística y Geográfica Página 3 HISTORIA SAN JULIÁN DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018 www.iieg.gob.mx -

SAN IGNACIO CERRO GORDO DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018

Instituto de Información Estadística y Geográfica Página 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018 www.iieg.gob.mx Instituto de Información Estadística y Geográfica Página 2 SAN IGNACIO CERRO GORDO DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018 HISTORIA ..................................................................................................................................... 3 Toponimia Contexto histórico GEOGRAFÍA ................................................................................................................................. 6 Mapa base Medio físico e infraestructura DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD ..................................................................................................... 10 Aspectos demográficos Intensidad migratoria Pobreza multidimensional Marginación Índices sociodemográficos ECONOMÍA ................................................................................................................................. 21 Número de empresas MEDIO AMBIENTE ..................................................................................................................... 26 Subíndice municipal de medio ambiente DESARROLLO INSTITUCIONAL ............................................................................................... 28 Desarrollo institucional Consulta el documento en línea http://www.iieg.gob.mx/ www.iieg.gob.mx Instituto de Información Estadística y Geográfica Página 3 HISTORIA SAN IGNACIO CERRO GORDO DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Mayo 2018 www.iieg.gob.mx Instituto de Información -

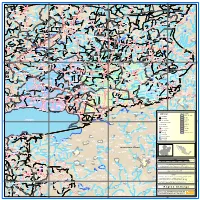

R E G I Ó N C I É N E

720,000 760,000 800,000 " " " LA TRINIDAD LA GARRUÑA PEGUEROS " LOS SAUCES MEZCALA CUACUALA " " MIRANDILLA R " Í O SAN JORGE MAZATITLÁN E L " SAN BARTOLO V ALL " " E EL GARABATO " LA ANGOSTURA SANTA TERESA " " SAN ANTONIO " EL ZAPOTE " LOS CERRITOS " CUQUÍO LA MATA ^ " LLANO DE PLACENCIA " CERRO PELÓN LA SILLETA LA SILLETA EL RANCHITO CARRETERO SAN JUAN DEL MONTE " AGUA ESCONDIDA " " Altos Norte " " EL SAUZ " SAN FRANCISCO LA CRUZ " " EL CONSUELO TEPONAHUASCO CASAS BLANCAS " " EL GÜILOTE " EL PEDERNAL " SAN ANDRÉS " " PUERTA DE ACAHUALES RANCHO EL CENTRO JALPA DE CÁNOVAS " " CERRITO DE TIERRA LA CAMPANA SANTA MARÍA DEL VALLE " EL ALTO LOS CHARCOS " MESA DE SAN IGNACIO " LAGUNILLAS EL CAPULÍN " PRESA DE GÓMEZ RANCHITO LA ESPERANZA " " NUEVA DE JALPA GUADALUPE DE JALPA LLANO DE BARAJAS " " PALOS ALTOS LA VAQUERA EL CUATRO EL AGUILA " " EL CENTRO " " EL BALUARTE TRES PALOS " " SAN JOSÉ DE BUENAVISTA TATEPOSCO RANCHO SECO " " AGUA BLANCA " " " SAN JOSÉ DE BAZARTE " LA NOPALERA LA YERBABUENA " EL CUATRO LA AURORA " " " PUERTO DE TATEPOSCO " AGUILA DE TORRES BUENAVISTA " " MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ EL CÓCONO " " EL BAJÍO DE LOS GALLOS " SAN DIEGO EL CAMALEÓN " " LAS TEPOZAS " LA TRINIDAD EL CARNICERO LOS AGRITOS LAGUNA DE PIEDRA " CAPILLA DE GUADALUPE " POPOTES " " " LA LEONERITA LA LEONERA " " EL SALTO DE NOGALES LA MOTA " OJO DE AGUA DE COLOMO " " CAQUIXTLE TEPATITLÁN DE MORELOS " EL PANDILLO CARRIZO DE RUBIOS " SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ LA CAMPANA VARAS DULCES OJO DE AGUA COLORADA ^ " " " FRÍAS LOS DOLORES " CERRO GORDO " SANTA RITA RANCHO -

OECD Territorial Grids

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES DES POLITIQUES MEILLEURES POUR UNE VIE MEILLEURE OECD Territorial grids August 2021 OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities Contact: [email protected] 1 TABLE OF CONTENTS Introduction .................................................................................................................................................. 3 Territorial level classification ...................................................................................................................... 3 Map sources ................................................................................................................................................. 3 Map symbols ................................................................................................................................................ 4 Disclaimers .................................................................................................................................................. 4 Australia / Australie ..................................................................................................................................... 6 Austria / Autriche ......................................................................................................................................... 7 Belgium / Belgique ...................................................................................................................................... 9 Canada ...................................................................................................................................................... -

Redalyc.San Ignacio Cerro Gordo, Municipio Ciudadano, Y Capilla De

Espiral ISSN: 1665-0565 [email protected] Universidad de Guadalajara México Martínez, Hirineo; Valadez, José Juan; González, Mónica San Ignacio Cerro Gordo, municipio ciudadano, y Capilla de Guadalupe. La consecuencia de una euforia legislativa Espiral, vol. XII, núm. 34, septiembre-diciembre, 2005, pp. 147-185 Universidad de Guadalajara Guadalajara, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13803406 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto San Ignacio Cerro Hirineo Martínez José Juan Valadez Gordo, municipio Mónica González ciudadano, y Capilla Introducción de Guadalupe. La mayoría de los terri- La consecuencia torios que se fraccionaron para formar nuevos muni- de una euforia cipios obedecieron a lógicas percibidas por la capital legislativa estatal (Martínez, 1995) o bien a disputas caciquiles entre dos grupos de poder En este artículo se analiza la reciente (Morales, 1999) en una misma municipalización de dos territorios del comarca, pero pocos casos o quizás estado de Jalisco, San Ignacio Cerro Gordo y Capilla de Guadalupe; así mismo ninguno habían sido producto de se analiza cómo es que la sociedad ejerce una demanda sistemática, per- una presión sobre la legislatura en turno para lograr su propósito. Paralelamente se manente y a veces obsesiva, de valora la situación que guardan las leyes de un número significativo de ciu- nuestro estado en cuanto a la formación dadanos, como en el caso de San de municipios. -

Régimen Estatal De Protección Social En Salud

Ordenar Lista Régimen Estatal de Protección Social en Salud Modificar Lista Insertar Subtotales Quitar Subtotales Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2015 Preparar Impresión Entidad Federativa: Jalisco Tipo de Obra Especifique Tipo de Obra Especifique Status de Acreditación Especifique Ampliación AMP Obra Nueva NVA Obra nueva y/o sustitución 1 Compra de Equipo Médico CEM Remodelación REM Acreditada 2 Conservación y Manto. de inmuebles CYM Sustitución SUS En proceso de acreditación 3 Inicio de acreditación en 2015 4 Monto Total de la Propuesta $16,171,031.44 DILG Presupuesto (NVA,SUS,AMP, Tipo de Unidad/ Nombre Localidad/ Municipio CLUES Obra Equipo PMI (1,2,3,4) Status de necesidad beneficiaria Acreditación Tipo de Obra Tipo Certificado de del Seguro Popular no aplica para CYM Población Potencial No. de Beneficiarios SAN DIEGO DE ALEJANDRIA/SAN DIEGO DE CENTRO DE SALUD SAN DIEGO DE ALEJANDRIA AMPL NO TIENE NO TIENE 1 6,017 5,674 $0.00 ALEJANDRÍA Total AMPL $0.00 $0.00 Cuenta AMPL 1 C.S. HUEJUCAR HUEJUCAR/HUEJUCAR CYM JCSSA002516 N/A 2 5,211 6,555 $0.00 C.S. VILLA GUERRERO VILLA GUERRERO/VILLA GUERRERO CYM JCSSA006815 N/A 2 5,465 5,879 $256,022.95 C.S. BOLAÑOS BOLAÑOS/BOLAÑOS CYM JCSSA001075 N/A 2 8,935 7,830 $0.00 SANTA MARIA DE LOS ANGELES/SANTA C.S. SANTA MARIA DE LOS ANGELES CYM JCSSA004884 N/A 2 3,589 3,792 $0.00 MARIA DE LOS ANGELES C.S. MEZQUITIC MEZQUITIC/MEZQUITIC CYM JCSSA013791 N/A 3 23,671 19,182 $299,696.03 C.S. -

Xhqmgu-Tdt Guadalajara-Jalisco

Entidad Municipio Localidad Long Lat Jalisco Acatic ACATIC 1025419 204646 Jalisco Acatic ACATIC (COLONIA LA PREPA) 1025441 204739 Jalisco Acatic AGROPECUARIA CALDERÓN 1025727 204208 Jalisco Acatic AGUA PRIETA (TEPETATES) 1025331 204737 Jalisco Acatic ALACATES 1025103 204925 Jalisco Acatic CARRICILLO 1025205 204612 Jalisco Acatic CEJA DE RAMBLAS 1025933 204342 Jalisco Acatic CHIQUIHUITILLO 1025914 204444 Jalisco Acatic CODORNICES 1025458 204301 Jalisco Acatic COFRADÍA GRANDE 1025558 204657 Jalisco Acatic CRUCERO VIEJO ACATIC 1025511 204301 Jalisco Acatic EL BAJÍO DE LOS HERRERA 1025849 204344 Jalisco Acatic EL CAPADERO (SAN MIGUEL DE LA LOZA) 1025217 204734 Jalisco Acatic EL CHARCO DEL AHOGADO 1025904 204708 Jalisco Acatic EL CHIVATERO 1025453 204028 Jalisco Acatic EL COLOMO 1025727 204256 Jalisco Acatic EL JARAL 1025119 204742 Jalisco Acatic EL OCOTILLO 1025815 204551 Jalisco Acatic EL PARAÍSO 1025035 204439 Jalisco Acatic EL PITAHAYO 1030014 204658 Jalisco Acatic EL RANCHITO 1025717 204513 Jalisco Acatic EL RANERO 1025407 204802 Jalisco Acatic EL REFUGIO (PAREDONES) 1025351 204336 Jalisco Acatic EL REFUGIO [GRANJA] 1025313 204232 Jalisco Acatic EL RINCÓN 1025406 205010 Jalisco Acatic EL ROBLE 1025034 205022 Jalisco Acatic EL SALTILLO 1025500 204718 Jalisco Acatic EL SAUZ 1025624 204526 Jalisco Acatic EL TEMPISQUE 1030045 204616 Jalisco Acatic EL TEPAMAL 1025500 204146 Jalisco Acatic EL TEPAME 1024931 204512 Jalisco Acatic EL TEPEHUAJE 1030017 204451 Jalisco Acatic EL TEPOZÁN 1025425 204537 Jalisco Acatic EL TLALCOYOTE 1025814 204422 -

Jalisco Clave De Entidad Nombre De Entidad Clave De

JALISCO CLAVE DE NOMBRE DE CLAVE DE ÁREA NOMBRE DE MUNICIPIO ENTIDAD ENTIDAD MUNICIPIO GEOGRÁFICA 14 Jalisco 001 Acatic C 14 Jalisco 002 Acatlán de Juárez C 14 Jalisco 003 Ahualulco de Mercado C 14 Jalisco 004 Amacueca C 14 Jalisco 005 Amatitán C 14 Jalisco 006 Ameca C 14 Jalisco 008 Arandas C 14 Jalisco 010 Atemajac de Brizuela C 14 Jalisco 011 Atengo C 14 Jalisco 012 Atenguillo C 14 Jalisco 013 Atotonilco el Alto C 14 Jalisco 014 Atoyac C 14 Jalisco 015 Autlán de Navarro C 14 Jalisco 016 Ayotlán C 14 Jalisco 017 Ayutla C 14 Jalisco 019 Bolaños C 14 Jalisco 020 Cabo Corrientes C 14 Jalisco 117 Cañadas de Obregón C 14 Jalisco 021 Casimiro Castillo C 14 Jalisco 030 Chapala C 14 Jalisco 031 Chimaltitán C 14 Jalisco 032 Chiquilistlán C 14 Jalisco 022 Cihuatlán C 14 Jalisco 024 Cocula C 14 Jalisco 025 Colotlán C 14 Jalisco 026 Concepción de Buenos Aires C 14 Jalisco 027 Cuautitlán de García Barragán C 14 Jalisco 028 Cuautla C 14 Jalisco 029 Cuquío C 14 Jalisco 033 Degollado C 14 Jalisco 034 Ejutla C 14 Jalisco 009 El Arenal C 14 Jalisco 037 El Grullo C 14 Jalisco 054 El Limón C 14 Jalisco 035 Encarnación de Díaz C 14 Jalisco 036 Etzatlán C 14 Jalisco 079 Gómez Farías C 14 Jalisco 038 Guachinango C 14 Jalisco 040 Hostotipaquillo C 14 Jalisco 041 Huejúcar C 14 Jalisco 042 Huejuquilla el Alto C JALISCO CLAVE DE NOMBRE DE CLAVE DE ÁREA NOMBRE DE MUNICIPIO ENTIDAD ENTIDAD MUNICIPIO GEOGRÁFICA 14 Jalisco 044 Ixtlahuacán de los Membrillos C 14 Jalisco 045 Ixtlahuacán del Río C 14 Jalisco 046 Jalostotitlán C 14 Jalisco 047 Jamay C 14 Jalisco 048