Escuela De Posgraduados Evaluacion Del Servicio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plan De Desarrollo Territorial Para La Región De Chalatenango Vmvdu

PPPLLLAAANNN DDDEEE DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAALLL PPPAAARRRAAA LLLAAA RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN DDDEEE CCCHHHAAALLLAAATTTEEENNNAAANNNGGGOOO SÍNTESIS MUNICIPAL DE POTONICO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU ÍNDICE GENERAL 0 PRESENTACIÓN........................................................................................................ 2 1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS.................................................. 6 1.1 LA UNIDAD TERRITORIAL: BAJA MONTAÑA ORIENTAL ................................6 1.2 DIAGNÓSTICO RURAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL..................................13 1.3 PRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO..........................................15 1.4 LINEAMIENTOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ......................16 2 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO ...................................................................................................................17 2.1 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN TERRITORIAL..............................................17 2.2 ASPECTOS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO......................21 3 PROYECTOS DE DESARROLLO............................................................................ 25 1 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU 0 PRESENTACIÓN El presente documento forma parte de los productos finales del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la Región de Chalatenango. El objetivo de la elaboración de breves síntesis sobre aspectos específicos -

Facultad De Ciencias Economicas

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL (MAECE) “EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO DE LA MICROREGION ORIENTE DE CHATALATENANGO” Presentado por: Marta Patricia Martínez de Maldonado Para optar al grado de: MAESTRO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL SAN SALVADOR, EL SALVADOR, ENERO DE 2006 Indice Introducción Capítulo 1: Marco Referencial . 1 Descripción de la Microregión . .. 1 Planteamiento del Problema . 9 Justificación de la Investigación . 9 Cobertura . .... 10 Objetivo General . .. 10 Objetivos Específicos . 10 Hipótesis . 11 Metodología de la Investigación . 11 Capítulo 2: Marco Teórico . 13 Tipos de Turismo . 13 Ecoturismo . 13 Desarrollo de la Industria Turística . 15 Situación Actual de la Industria Turística en nuestro país . 18 Factores para la competitividad en el Sector Turístico . 21 Estudios de Mercado . 22 Estudios de Impacto Ambiental . .. 26 Capítulo 3: Diagnóstico . 28 Recursos Disponibles . 28 a) Infraestructura diseñada para hacer accesibles los atractivos naturales . 28 b) Alta cobertura de Servicios Públicos de apoyo . 29 c) Recursos Humanos con capacitación turística . 30 d) Financiamiento a largo plazo para proyectos turísticos . .. 38 e) Niveles de seguridad personal adecuados . 31 f) Riquezas Naturales y Culturales . 31 - San Isidro Labrador . 32 - Nueva Trinidad . 35 - San Antonio de la Cruz . 39 - Nombre de Jesús . 43 - Arcatao . 49 Diagnóstico . .. 56 Capítulo 4: Plan de Desarrollo Turístico . .57 Ruta Turística . .. 57 Infraestructura Necesaria . .58 - Cabañas . 59 - Servicios Sanitarios . 59 - Comedores Comunitarios . 60 - Hostal Rural . 60 - Tratamiento de Aguas Servidas . 69 1 - Tratamiento de Desperdicios . 69 Capacitación . 69 - Largo Plazo . 70 - Corto Plazo . 70 Comercialización, Promoción y Publicidad . .. 73 Presupuesto . 76 Cronograma . -

Plan De Desarrollo Territorial Para La Región De Chalatenango Vmvdu

PPLLAANN DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO TTEERRRRIITTOORRIIAALL PPAARRAA LLAA RREEGGIIÓÓNN DDEE CCHHAALLAATTEENNAANNGGOO SÍNTESIS MUNICIPAL DE ARCATAO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU ÍNDICE GENERAL 0 PRESENTACIÓN........................................................................................................ 2 1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS.................................................. 6 1.1 LA UNIDAD TERRITORIAL: BAJA MONTAÑA ORIENTAL .................................6 1.2 DIAGNÓSTICO RURAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL...................................13 1.3 PRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO...........................................15 1.4 LINEAMIENTOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO.......................16 2 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO17 2.1 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN TERRITORIAL...............................................17 2.2 ASPECTOS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO.......................21 3 PROYECTOS DE DESARROLLO............................................................................ 25 1 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU 0 PRESENTACIÓN El presente documento forma parte de los productos finales del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la Región de Chalatenango. El objetivo de la elaboración de breves síntesis sobre aspectos específicos del Plan, para cada uno de los municipios que conforman la Región, es eminentemente práctico; en vista del tamaño y la complejidad del Plan en su conjunto. Estas -

Presentación • El Hospital Nacional Dr

Dr. Carlos E. Giron Sorto Director Hnlev • Presentación • El Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vásquez forma parte de una red de tres centros hospitalarios construidos con el apoyo del gobierno alemán el inicio del contrato entre ambos gobiernos se remonta a 1964. • Fue inaugurado el 26 de septiembre de 1971, por el Sr. Presidente de la República: General Fidel Sánchez Hernández, el Sr. Ministro de Salud Pública: Dr. Víctor M. Esquivel, con un funcionamiento de atención de las cuatro áreas básicas. • Con el nuevo modelo de atención en salud, y apoyo del nivel central cada institución prestadora de los servicios de salud, a fortalecido su capacidad resolutiva es asi que el Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vásquez brinda servicios asistenciales de salud en las áreas de Medicina, cardiología Cirugía, Gineceo-obstetricia, Pediatría, neonatología, cirugía pediátrica, urología, Neurología , psiquiatría y Ortopedia. • Dentro de la red integrada e integral de los servicios de salud (RIISS) El hospital de Chalatenango, se ha categorizado como Hospital Departamental de Segundo Nivel de Atención, es centro de referencia de la Red de servicios que conforman el l SIBASI Chalatenango , además de ser el centro de consulta voluntaria de áreas que no pertenecen a nuestra AGI pero la población la prefiere como son: La Palma, Agilares, El Paisnal, Tejutla, Honduras entre otras , la población a atender como Departamento de Chalatenango para el año 2017 es de 204,942 habitantes • Para su funcionamiento el Hospital Nacional de Chalatenango, cuenta con 100 -

Plan De Desarrollo Territorial Para La Región De Chalatenango Vmvdu

PPLLAANN DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO TTEERRRRIITTOORRIIAALL PPAARRAA LLAA RREEGGIIÓÓNN DDEE CCHHAALLAATTEENNAANNGGOO SÍNTESIS MUNICIPAL DE AGUA CALIENTE PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU ÍNDICE GENERAL 0 PRESENTACIÓN.........................................................................................................2 1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS...................................................6 1.1 LA UNIDAD TERRITORIAL: AMUSNOR............................................................. 6 1.2 DIAGNÓSTICO RURAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL ..................................12 1.3 PRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO.......................................... 14 1.4 LINEAMIENTOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ...................... 16 2 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO................................................................................................................... 17 2.1 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN TERRITORIAL.............................................. 17 2.2 ASPECTOS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO...................... 21 3 PROYECTOS DE DESARROLLO............................................................................ 25 1 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU 0 PRESENTACIÓN El presente documento forma parte de los productos finales del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la Región de Chalatenango. El objetivo de la elaboración de breves síntesis sobre aspectos específicos del Plan, para cada uno -

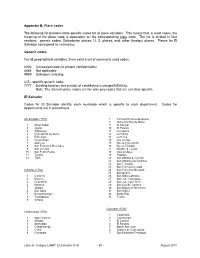

Appendix B: Place Codes the Following List Provides State-Specific

Appendix B: Place codes The following list provides state-specific codes for all place variables. This means that, in most cases, the meaning of the place code is dependent on the corresponding state code. The list is divided in four sections: generic codes; Salvadorian places; U. S. places; and, other (foreign) places. Places for El Salvador correspond to municipios. Generic codes For all geographical variables, there exist a set of commonly used codes: 0000 Concealed code (to protect confidentiality) 8888 Not applicable 9999 Unknown / missing U.S.- specific generic code: 7777 Existing location, but outside of established municipio/MSA/city. Note: The Generic place codes are the only geo-codes that are not state-specific. El Salvador Codes for El Salvador identify each municipio which is specific to each department. Codes for departments are in parenthesis. Ahuachapán (1701) 7 Concepción Quezaltepeque 8 Dulce Nombre de María 1 Ahuachapán 9 El Carrizal 2 Jujutla 10 El Paraíso 3 Atiquizaya 11 La Laguna 4 Concepción de Ataco 12 La Palma 5 El Refugio 13 La Reina 6 Guaymango 14 Las Vueltas 7 Apaneca 15 Nueva Concepción 8 San Francisco Menéndez 16 Nueva Trinidad 9 San Lorenzo 17 Nombre de Jesús 10 San Pedro Puxtla 18 Ojos de Agua 11 Tacuba 19 Potonico 12 Turín 20 San Antonio de la Cruz 21 San Antonio Los Ranchos 22 San Fernando 23 San Francisco Lempa Cabañas (1702) 24 San Francisco Morazán 25 San Ignacio 1 Cinquera 26 San Isidro Labrador 2 Dolores 27 San José Cancasque 3 Guacotecti 28 San José Las Flores 4 Ilobasco 29 San Luis del Carmen 5 -

Asociaciones De Municipios, Microrregiones Y Mancomunidades De El Salvador

ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS, MICRORREGIONES Y MANCOMUNIDADES DE EL SALVADOR N° Código Nombre de Asociaciones de Municipios, Microrregiones y Mancomunidades 1 CAYAGUANCA Asociación de Municipios Cayaguanca 2 LA MONTAÑONA Asociación de Municipalidades Mancomunidades la Montaña 3 AMUCHADES Asociación de Municipalidades del departamento de Chalatenango para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos 4 AMUSDELI Asociación de Municipios Región de la Libertad 5 MICGUAZAPA Microrregión Cerro de Guazapa 6 EL BALSAMO Microrregión El Bálsamo 7 AMUSNOR Asociación de Municipalidades de Servicios del Norte 8 AMUVASAN Asociación de Municipios del Valle de San Andrés Generalidades Generalidades Código CAYAGUANCA Código LA MONTAÑONA Dirección de la Oficina Final Calle Municipal, Barrio El Dirección de la Oficina Barrio la Sierpe sector 1 local Centro, San Ignacio, Chalatenango cuerpo de bomberos, Zona geográfica Central Chalatenango Municipios que la conforman Citalá Zona geográfica Central San Fernando Municipios que la conforman Chalatenango Dulce Nombre de María Concepción Quezaltepeque San Ignacio Comalapa La Palma La Laguna Tejutla El Carrizal La Reina Ojos de Agua Agua Caliente Las Vueltas Nueva Concepción Nombre del Presidente (a) Dr. José Rigoberto Mejía Nombre del Presidente (a) Sr. Edwin Edmundo Cisneros Alcalde de Chalatenango Gutierrez Nombre del Vicepresidente (a) Tulio Ernesto Casco Robles Alcalde de Agua Caliente Alcalde de El Carrizal Nombre del Vicepresidente (a) Sr. Fernando Alfredo Ochoa Valle Nombre del Gerente Juan Arnulfo Alberto -

Plan De Desarrollo Territorial Para La Región De Chalatenango Vmvdu

PPPLLLAAANNN DDDEEE DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAALLL PPPAAARRRAAA LLLAAA RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN DDDEEE CCCHHHAAALLLAAATTTEEENNNAAANNNGGGOOO SÍNTESIS MUNICIPAL DE LA LAGUNA PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU ÍNDICE GENERAL 0 PRESENTACIÓN........................................................................................................ 2 1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS.................................................. 6 1.1 LA UNIDAD TERRITORIAL: CHALATENANGO – LA MONTAÑONA.................6 1.2 DIAGNÓSTICO RURAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL..................................13 1.3 PRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO..........................................15 1.4 LINEAMIENTOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ......................16 2 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO ...................................................................................................................17 2.1 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN TERRITORIAL..............................................17 2.2 ASPECTOS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO......................21 3 PROYECTOS DE DESARROLLO............................................................................ 25 1 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU 0 PRESENTACIÓN El presente documento forma parte de los productos finales del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la Región de Chalatenango. El objetivo de la elaboración de breves síntesis sobre aspectos específicos del -

Municipio De Chalatenango Departamento De Chalatenango

MUNICIPIO DE CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO CON ÉNFASIS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SU TERRITORIO 2014 - 2020 Municipio de Chalatenango PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO (PEP) PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, PEP 2014-2020 Concejo Municipal 2012-2015. Asociación Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE). Coordinación y Fuente de Financiamiento: Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL). Acompañamiento Técnico: Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). “Esta publicación ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL), Subcomponente 2.3 Planificación Participativa y Concertada del Territorio. El contenido es responsabilidad de Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), y en ningún caso debe considerarse que refleja la opinión o puntos de vista institucional del PFGL” . MUNICIPIO DE CHALATENANGO-i PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO (PEP) INDICE ACRÓNIMOS Y SIGLAS .................................................................................................................II RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ VI INTRODUCCION ............................................................................................................................ X 1. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO ...................................................................1 -

Northern Triangle Country Conditions: Ranking the Highest and Lowest Areas of Reported Homicides, Disappearances, and Extortion

Northern Triangle Country Conditions: Ranking the Highest and Lowest Areas of Reported Homicides, Disappearances, and Extortion May 23, 2019 Based on the data available as of April 22, 2019. Visit Us Online: www.state.gov/j/cso | www.facebook.com/stateCSO | www.twitter.com/CSOAsstSec El Salvador: Highest Reporting of Homicides, Disappearances, and Extortion Bureau of ConflictBUREAU and Stabilization OF CONFLICT Operations AND STABILIZATION OPERATIONS UNCLASSIFIED Anticipating, Preventing, and Responding to Conflict Key Of the 262 municipalities in El Salvador, this chart shows the 10 municipalities in which the Salvadoran authorities have reported the highest homicide rate (2018), highest disappearance rate (2018), and most cases of extortion (2013 – Takeaway 2018) compared to all other municipalities.1 Municipality Disappearance Population Homicide Rate Rate Ranking (of Extortion Overall Ranking Department Municipality Ranking (of 262) Ranking (of 262) 262) Ranking (of 262) (of 262) San Salvador San Salvador 4 37 6 1 1 La Libertad La Libertad 39 38 12 10 2 Sonsonate Santo Domingo De Guzman 169 3 15 61 3 Sonsonate Armenia 42 27 23 32 4 Usulutan Santa Elena 202 2 62 47 5 Sonsonate Izalco 18 55 39 19 6 Ahuachapan Atiquizaya 46 32 45 39 7 San Salvador Panchimalco 33 45 40 31 7 Santa Ana Chalchuapa 15 47 44 27 9 Sonsonate San Julian 76 5 78 45 10 BUREAU OF CONFLICT AND CSO STABILIZATION OPERATIONS Source: Homicide, disappearance, and extortion data is from Directorate of Information and Analysis of the Ministry of Justice and Public Security (MJSP) and the National Police (PNC) of El Salvador. Population data is based on official projections from the Dirección General De Estadística y Censos. -

Sibasi Chalatenango

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 0 -1 IE UNIDAD DE INFORMACION EN SALUD C Red de Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención, funcionando año 2008 REGION DE SALUD CENTRAL SIBASI CHALATENANGO T O T A L S I B A S I Unidades de Salud 38 Casas de Salud 10 Centros Rurales de Salud y Nutrición 4 T o t a l 52 ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPIO Unidad de Salud Agua Caliente Agua Caliente Unidad de Salud Arcatao Arcatao Unidad de Salud Arracaos Nueva Concepción Unidad de Salud Azacualpa Azacualpa Unidad de Salud Chalatenango Chalatenango Unidad de Salud Citalá Citalá Unidad de Salud Comalapa Comalapa Unidad de Salud Concepción Quezaltepeque Concepción Quezaltepeque Unidad de Salud Dulce Nombre de María Dulce Nombre de María Unidad de Salud El Carrizal El Carrizal Unidad de Salud El Dorado Chalatenango Unidad de Salud El Paraíso El Paraíso Unidad de Salud La Laguna La Laguna Unidad de Salud La Palma La Palma Unidad de Salud La Reina La Reina Unidad de Salud Las Pilas San Ignacio Unidad de Salud Las Vueltas Las Vueltas Unidad de Salud Nombre de Jesús Nombre de Jesús Unidad de Salud Nueva Concepción Nueva Concepción Unidad de Salud Nueva Trinidad Nueva Trinidad Unidad de Salud Ojos de Agua Ojos de Agua Unidad de Salud Potonico Potonico Unidad de Salud Potrero Sula Nueva Concepción Fuente : Región de Salud Central Página 1 de 2 ** Infraestructura y Recurso Humano, no pertenecen al MSPAS MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS -

Plan De Desarrollo Territorial Para La Región De Chalatenango Vmvdu

PPLLAANN DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO TTEERRRRIITTOORRIIAALL PPAARRAA LLAA RREEGGIIÓÓNN DDEE CCHHAALLAATTEENNAANNGGOO SÍNTESIS MUNICIPAL DE SAN FERNANDO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU ÍNDICE GENERAL 0 PRESENTACIÓN ........................................................................................................2 1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS ..................................................6 1.1 LA UNIDAD TERRITORIAL: DULCE NOMBRE DE MARÍA Y SU ENTORNO ...6 1.2 DIAGNÓSTICO RURAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL..................................12 1.3 PRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO..........................................13 1.4 LINEAMIENTOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ......................14 2 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO...................................................................................................................15 2.1 ASPECTOS DE ZONIFICACIÓN TERRITORIAL..............................................15 2.2 ASPECTOS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO......................19 3 PROYECTOS DE DESARROLLO ............................................................................23 1 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN DE CHALATENANGO VMVDU 0 PRESENTACIÓN El presente documento forma parte de los productos finales del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la Región de Chalatenango. El objetivo de la elaboración de breves síntesis sobre aspectos específicos del Plan, para cada uno de los municipios que conforman la Región,