Montafon 1945-1955

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

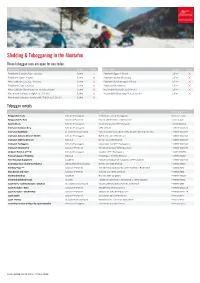

Sledding & Tobogganing in the Montafon

Sledding & Tobogganing in the Montafon These toboggan runs are open for you today. Given name Length Status Given name Length Status Rodelbahn Lindauer Hütte - Latschau 6,9 km Rodelbahn Eggen in Brand 2,9 km Rodelbahn Kapell - Kropfen 5,0 km Rodelbahn Löcher Bürserberg 1,4 km Naturrodelbahn Latschau - Vandans 3,0 km Rodelbahn Schattenlagant in Brand 9,7 km Rodelbahn Grabs - Latschau 3,0 km Rodelsafari Brandnertal 7,5 km Naturrodelbahn Silvrettasee (nur mit Leihschlitten) 1,0 km Nachtrodeln Brand (DI ab 18:00 Uhr) 2,9 km Nachtrodeln Garfrescha (täglich ab 17:00 Uhr) 5,5 km Nachtrodeln Bürserberg (FR ab 19:00 Uhr) 1,4 km Nachtrodeln Latschau - Vandans (MI, FR & SA ab 17:30 Uhr) 3,0 km Toboggan rentals Given name City address Phone number Berggasthof Grabs Schruns-Tschagguns Grabsweg 15 | 6774 Tschagguns +43 5556 72584 Berggasthof Piz Buin Gaschurn-Partenen Silvretta/Bielerhöhe | 6794 Partenen +43 5558 4231 Gauertalhaus Schruns-Tschagguns Gauertalweg 15 | 6774 Tschagguns +43 664 1561221 Intersport Hochjoch Berg Schruns-Tschagguns 6780 Schruns +43 5557 6300 630 Intersport Rodelhüsli St. Gallenkirch-Gortipohl Talstation Garfrescha Bahn | 6791 St. Gallenkirch/Garfrescha +43 5557 6300 604 Intersport Schruns Zentrum Verleih Schruns-Tschagguns Bahnhofstr. 15 | 6780 Schruns +43 5557 6300 628 Intersport Silbertal Zentrum Silbertal Dorfstr. 11 | 6782 Silbertal +43 5557 6300 634 Intersport Tschagguns Schruns-Tschagguns Latschaustr. 6a | 6774 Tschagguns +43 5557 6300 626 Intersport Versettla Tal Gaschurn-Partenen Versettla Talstation | 6793 Gaschurn +43 5557 6300 640 Lindauer Hütte at 1,744 m Schruns-Tschagguns Gauertal | 6774 Tschagguns +43 664 5033456 Panoramagasthof Kristberg Silbertal Kristbergstr. 47 | 6782 Silbertal +43 5556 72290 Pure Mountain Equipment Gargellen Talstation Bergbahnen Gargellen | 6787 Gargellen +43 5557 6310 600 Schneesport school & rental Silbertal Silbertal | Bartholomäberg Dorfstr. -

Building an Unwanted Nation: the Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository BUILDING AN UNWANTED NATION: THE ANGLO-AMERICAN PARTNERSHIP AND AUSTRIAN PROPONENTS OF A SEPARATE NATIONHOOD, 1918-1934 Kevin Mason A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in the Department of History. Chapel Hill 2007 Approved by: Advisor: Dr. Christopher Browning Reader: Dr. Konrad Jarausch Reader: Dr. Lloyd Kramer Reader: Dr. Michael Hunt Reader: Dr. Terence McIntosh ©2007 Kevin Mason ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Kevin Mason: Building an Unwanted Nation: The Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934 (Under the direction of Dr. Christopher Browning) This project focuses on American and British economic, diplomatic, and cultural ties with Austria, and particularly with internal proponents of Austrian independence. Primarily through loans to build up the economy and diplomatic pressure, the United States and Great Britain helped to maintain an independent Austrian state and prevent an Anschluss or union with Germany from 1918 to 1934. In addition, this study examines the minority of Austrians who opposed an Anschluss . The three main groups of Austrians that supported independence were the Christian Social Party, monarchists, and some industries and industrialists. These Austrian nationalists cooperated with the Americans and British in sustaining an unwilling Austrian nation. Ultimately, the global depression weakened American and British capacity to practice dollar and pound diplomacy, and the popular appeal of Hitler combined with Nazi Germany’s aggression led to the realization of the Anschluss . -

Freibäder, Hallenbäder, Sauna Und Solarien in Vorarlberg Stand: Juli 2009

Freibäder, Hallenbäder, Sauna und Solarien in Vorarlberg Stand: Juli 2009 Freischwimmbäder Au Gemeinde Au 05515/2281 6883 05515/2955 [email protected] http://www.au- schoppernau.at/de/bergsommer/aktivitaeten/schwimmen/ Bezau Marktgemeinde Bezau 05514/2213 6870 05514/22136 http://www.bezau.at/Schwimmbad.130.0.html Bludenz Alpenerlebnisbad VAL BLU 05552/63106-15 6700, Haldenweg 2a 05552/63106-4 [email protected] www.valblu-well.com Brand, Alvier-Bad Brand Tourismus GmbH. 05559/555-0 6708 Nr. 230 05559/308-25 [email protected] www.brand.at/ Braz Tourismusverein Braz 05552/28127 6751, Innerbraz 05552/28606 [email protected] Bregenz, Militärbad Stadtwerke Bregenz G.m.b.H. 05574/74100 6900 05574/74100-12 [email protected] www.stadtwerke-bregenz.at Bregenz, Strandbad Stadtwerke Bregenz G.m.b.H. 05574/74100 6900 05574/74100-12 [email protected] www.stadtwerke-bregenz.at Dornbirn, Waldbad Dornbirner Sport- und 05572/386600-10 Enz Freizeitbetriebe GmbH 6850 [email protected] http://www.waldbadenz.at/waldbad-enz.1755.0.html Egg, Gerbe 522 Gemeinde Egg 05512/2216-0 6863 05512/2216-9 www.egg.at/tourismus/sport Feldkirch, Waldbad Stadtgemeinde Feldkirch 05522/304-0 6800, Gisingen 05522/304-1119 [email protected] www.feldkirch.at Frastanz Freizeitanlage -Untere Au-GmbH 05522/51534-12 6820, An der 05522/51534-6 Satteinserstraße [email protected] www.frastanz.at Frastanz, Felsenau Stadtgemeinde Feldkirch 05522/304-0 6820 05522/304-1119 [email protected] www.feldkirch.at C:\internet\tf\BaederVorarlberg.xls -

Bericht Vorderes Montafon

SPIEL- UND FREIRAUMKONZEPT VORDERES MONTAFON LORÜNS STALLEHR ST. ANTON VANDANS BARTHOLOMÄBERG SILBERTAL LORÜNS STALLEHR ST. ANTON VANDANS BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL TSCHAGGUNS ENTWURF SCHRUNS TSCHAGGUNS SCHRUNS Stand: 28. Februar 2017 SPIEL- UND FREIRAUM- KONZEPT VORDERES MONTAFON Stand: 28. Februar 2017 im Auftrag des Standes Montafon und der Gemeinden Lorüns, Stallehr, St. Anton, Vandans, Bartholomäberg, Silbertal, Tschagguns und Schruns stadtland Dipl.-Ing. FRAU STURN Alfred Eichberger GmbH Dipl. Ing. Gudrun Sturn Technisches Büro Ingenieurbüro für Land- für Raumplanung schaftsplanung und und Raumordnung Landschaftsarchitektur PR-Beratung A 1070 Wien Kirchengasse 19/12 Dipl.- Ing. Tel +43 1 236 1912 11 Gudrun Sturn SPIEL- UND Torkelweg 2 A 6900 Bregenz A 6832 Röthis FREIRAUM Albert-Bechtold-Weg 2/11 KONZEPT Tel +43 664 964 6633 Tel +43 699 19231422 VORDERES [email protected] [email protected] MONTAFON www.stadtland.at www.frausturn.at stadtland FRAU STURN Seite 2 A VORDERES MONTAFON SPIEL- UND FREIRAUMKONZEPT VORDERES MONTAFON A REGION VORDERES MONTAFON 1. Vorwort 2. Regionale Leitsätze 3. Regionale Massnahmen B JUGENDBETEILIGUNG 1. Ausgangslage: Standorte für einen Jugendplatz 2. Streifzug / Workshops Poly und mit Mädchen 3. Ergebnisse 4. Pressetext C1-C8 GEMEINDEN 1. Vorwort 2. Spielraum-CAMP 3. Jugendbeteiligung LORÜNS 4. Situation - Analyse und Empfehlungen STALLEHR 5. Maßnahmen ST. ANTON VANDANS ANHANG BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL TSCHAGGUNS Seite 3 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT Lorüns, Stallehr, St. Anton, Vandans, VORDERES Bartholomäberg, Silbertal, Tschagguns, Schruns MONTAFON stadtland FRAU STURN Seite 4 REGION VORDERES MONTAFON STALLEHR LORÜNS ST. ANTON VANDANS BARTHOLOMÄBERG SILBERTAL SCHRUNS LORÜNS STALLEHR TSCHAGGUNS ST. ANTON VANDANS BARTHOLO- BERICHT MÄBERG SILBERTAL ENTWURF TSCHAGGUNS Stand: 28. Februar 2017 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT VORDERESFOTOS MONTAFONoffener Streifzug und Workshops im Poly Stand: 28. -

Gemeinde Schruns

GEMEINDE SCHRUNS LORÜNS SPIEL- UND STALLEHR FREIRAUM KONZEPT ST. ANTON VORDERES VANDANS MONTAFON BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL BERICHT TSCHAGGUNS Stand: 28. Februar 2017 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT VORDERESFOTOS MONTAFONoffener Streifzug und Workshops im Poly Stand: 28. Februar 2017 im Auftrag des Standes Montafon und der Gemeinden Lorüns, Stallehr, St. Anton, Vandans, Bartholomäberg, Silbertal, Tschagguns und Schruns Verfasser: stadtland Dipl.-Ing. FRAU STURN SPIEL- UND Alfred Eichberger GmbH Dipl. Ing. Gudrun Sturn FREIRAUM www.stadtland.at www.frausturn.at KONZEPT Bearbeitung: VORDERES DI Brigitte Noack DI Gudrun Sturn MONTAFON stadtland FRAU STURN Seite 2 C8 SCHRUNS SCHRUNS 1. VORWORT Vorwort Factbox Schruns Regionale Leitsätze 2. SPIELRAUM-CAMP Ein Tag in der Gemeinde Streifzug mit den VolksschülerInnen Ideenspeicher Orte in Schruns 3. JUGENDBETEILIGUNG 4. SITUATION - ANALYSE UND EMPFEHLUNGEN Geltende Pläne und Konzepte Analyseplan Bestehende Spiel- und Freiräume Fehlende Spiel- und Freiräume LORÜNS 5. MASSNAHMEN STALLEHR Maßnahmenkatalog ST.ST.ANTON ANTON Maßnahmenplan VANDANS BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL TSCHAGGUNS Seite 3 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT VORDERES MONTAFON stadtland FRAU STURN Seite 4 C8 SCHRUNS 1. VORWORT Acht Montafoner Gemeinden gehen gemeinsam neue Wege. Lorüns, Stal- lehr, St.Anton, Vandans, Bartholomäberg, Silbertal, Schruns und Tschagguns haben zusammen ein regionales Spiel- und Freiraumkonzept erarbeitet. Dieser Zusammenschluss ist in Vorarlberg einzigartig. Die Ressourcen werden gebün- delt und der Lebensraum wird über Gemeindegrenzen hinweg entwickelt. Quelle: 1. Presseartikel im Herbst 2015 Ziel des Spiel- und Freiraumkonzeptes ist es, ein attraktives Lebensumfeld für Jung und Alt zu schaffen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen Spiel- und Freiräume, Aufenthaltsorte, Treffpunkte, Erholungsräume und der öffentliche Raum. Durch die Mitwirkung der Bevölkerung werden das Wissen und die In- teressen der BürgerInnen einbezogen. -

Marktkalender 2021

MÄRKTEVERZEICHNIS 2021 Markttermine der Bundesländer Vorarlberg und Tirol Fachgruppe des Markt-, Straßen- und Wanderhandels Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch Tel. 05522/305-347, Fax 05522/305-103 Obmann: Michael Hehle Geschäftsführung: Mag. Julius Moosbrugger Sekretariat: Daniela Sturn www.wko.at/vlbg/marktfahrer www.wko.at/tirol/markt Feldkirch, Februar 2021 Märkteverzeichnis für Vorarlberg und Tirol 2021 Sehr geehrtes Mitglied, nach einem für Marktfahrer verheerenden Jahr 2020 hoffen wir, dass heuer nach und nach wieder etwas Normalität in unser Leben zurückkehrt und Marktveranstaltungen durchgeführt werden. Gerne übermitteln wir Ihnen das Märkteverzeichnis 2021 für Vorarlberg und Tirol, wobei wir um Verständnis bitten, dass nur jene Marktveranstaltungen angeführt sind, die uns von den Städten und Gemeinden rückgemeldet wurden. Neben den Terminen finden Sie auch die Kontakte der jeweiligen Marktverantwortlichen. Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Mitglieder der Fachgruppe des Markthandels, die auch Märkte in anderen Bundesländern beschicken, über Anforderung gerne ein kostenloses Verzeichnis der Märkte in Österreich in der Geschäftsstelle erhalten. Bitte melden Sie sich dazu bei Frau Daniela Sturn: 05522/305-347 oder [email protected] Wir möchten an dieser Stelle auch betonen, dass wir weiterhin bemüht sind, auf die besondere Situation von Marktfahrern abgestellte Hilfestellungen und Problemlösungen bei den politischen Entscheidungsträgern anzustoßen. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. -

Country Open Air Des Sportclub Meiningen. 24. Und 25. August 2019, Sportplatz

B C M Y X Z slurZ slurB B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z slurC slurM B C M Y X Z 0BC M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z slurY slurX B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 Z 20 Z 40 Z 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY Prinect Micro−6i Format 102/105 Dipco 11.0i (pdf) © 2011 Heidelberger Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z slurZ slurB B C M Y X Z 0BC M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z slurC slurM B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z slurY slurX B C M Y X Z 0 Z 20 Z 40 Z 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z C M C M C M C M C M C M Nr 34_2019.qxp_GB Umschlag 20.08.19 11:50 Seite 4 Nr 34_2019.qxp_GB Umschlag 20.08.19 11:50 Seite 1 Y X Y Z Y X Y Z Y X Y Z −−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−− 2 −−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−− 4 −−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−− 6 −−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−− 8 −−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−− 10 −−−−−−−−−−−−−− B = B −−−−−−−−−−−−−− 12 −−−−−−−−−−−−−− C = C −−−−−−−−−−−−−− 14 −−−−−−−−−−−−− M = M −−−−−−−−−−−−− 16 −−−−−−−−−−−−−− Y = Y −−−−−−−−−−−−−− 18 −−−−−−−−−−−−−− X = X −−−−−−−−−−−−−− 20 −−−−−−−−−−−−−− Z = Z −−−−−−−−−−−−−− 22 −−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−− 24 −−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−− 26 −−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−− 28 −−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−− 30 −−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−− 32 Fraxern Klaus Laterns Meiningen t Rankweil Röthis t Sulz Übersaxen Viktorsberg a Amts- und Anzeigenblatt Nr. -

„Jetzt Fehlt Mir Nur Noch Die FIFA-Einberufung“

Freitag, 3. September 2004 VORARLBERGER NACHRICHTEN SPORT /C2 Vorarlberger Nachrichten ZUR PERSON VN-SERIE: VORARLBERGS FUSSBALLSCHIEDSRICHTER, TEIL XIII: MARIO STRUDL Mario Strudl Der Dornbirner ist seit sieben Jahren als Schiedsrich- ter tätig, seit dieser Saison in der RLW, seit 2001 als SR-Assistent in der RedZac-Erste Liga und seit 2002 als SR- „Jetzt fehlt mir Assistent in der T-Mobile- Bundesliga. Geboren: 26. September 1971 Beruf: Wareneingangsleiter bei der Firma Tridonic Atzo in nur noch die Dornbirn Familie: seit 3. Juni 2004 verheiratet mit Eveline, Stiefsohn Christian/15. FIFA-Einberufung“ FUSSBALL AUF EINEN BLICK Als Referee schon in der Regionalliga heuer ein gelungenes Debüt VON THOMAS KNOBEL Freitag, 3. September 2004: als Schiedsrichter in der Re- Reserve: Klostertal – Nüziders, 19, Tursun. U 17: Lauterach (Ried) – FZM Egg, 19, Popovic; SPG Ludesch – Austria Lusten- gionalliga West, beim Derby au, 18, Schweigkofler. U 16: Kennelbach – Viktoria, 18.30, Ko- Bregenz (VN) Der Dorn- FC Lustenau gegen Viktoria kic; U 15: Raggal (Sonntag) – Feldkirch II, 18, Schweigkofler. U birner Mario Strudl (32) Bregenz. „Das war mein bis- 13: Schruns – Frastanz, 17.30, Kum; SPG Wolfurt – Lustenau II, 17.30; Uzundere. U 12: Austria Lustenau – Bregenz, 16; steht kurz davor, als SR- heriger Höhepunkt in meiner Verein. U 10: Koblach – Röthis, 17.30, Verein; SPG Raggal Assistent in die FIFA-Liste Schiedsrichter-Laufbahn.“ (Raggal) – St. Gallenkirch, 18, Verein. aufgenommen zu werden. Meistens jedoch ist der Dorn- Samstag, 4. September 2004: In Österreichs höchsten birner in der Bundesliga als Regionalliga: Hard – Axams, 15.30, Hochwimmer; Dornbirn – Zell, 16, Höller; Salzburg Amateure – Feldkirch, 16, Et; Ho- Spielklassen war er schon Assistent tätig. -

Buchs SG St. Margrethen SG Bludenz Feldkirch Bregenz Lindau-Insel 401 Buchs SG St. Margrethen SG Bludenz Feldkirch Bregenz Linda

Buchs SG St. Margrethen SG 401 401 Bludenz Feldkirch Bregenz Lindau-Insel Wien Hbf 100 21 27 z23 27 Linz Hbf 101 22 56 z 1 00 Salzburg Hbf an 0 12 z 2 10 Salzburg Hbf 300 ab 2 30 z 2 30 Innsbruck Hbf 400 4 31 4 31 y4 31 Bludenz an 6 20 6 20 y6 20 S1 S1 S1 S1 S1 S3 S1 Æ S3 S1 Ã S3 S1 ¥ µ µ Ã Æ Ã S1 S3 S1 Æ/S1 5642 5644 5646 5628 5600 5732 5602 5702 5734 5648 5550 5736 5650 466 40462 50466 5552 5704 5554 5652 5738 5610 5606 ¿ 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. zusätzliche Hinweise 23 4 ¾ Zustieg in REX, R- und S-Bahn- _Y _Y _ Züge nur mit gültiger Fahrkarte, au- ßer Stationen ohne Ticketverkauf. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV K» KV KV KV KV KV KV KV von anr Schruns Wien Hbf Budapest- Praha ant Schruns Keleti Holešovice Schruns Bludenz t1 39 t2 39 t3 39 4 39 r5 09 5 39 6 00 6 09 6 25 6 25 y6 25 6 30 r6 33 t6 39 r6 41 gültig ab Nüziders x 1 42 x 2 42 x 3 42 4 42 x 5 12 5 42 | 6 12 | | | | x 6 36 x 6 42 x | Ludesch x 1 45 x 2 45 x 3 45 4 45 x 5 15 5 45 | 6 15 | | | | x 6 39 x 6 45 x 6 45 Nenzing x 1 49 x 2 49 x 3 49 4 49 x 5 19 5 49 6 06 6 19 | | | 6 36 x 6 43 x 6 49 x 6 49 Schlins-Beschling x 1 51 x 2 51 x 3 51 4 51 x 5 21 5 51 | 6 21 | | | | x 6 45 x 6 51 x | Frastanz x 1 55 x 2 55 x 3 55 4 55 x 5 25 5 55 6 11 6 25 | | | 6 41 x 6 49 x 6 55 x 6 54 Feldkirch an x 1 59 x 2 59 x 3 59 4 59 x 5 29 5 59 6 15 6 29 6 37 6 37 y6 37 6 45 x 6 53 x 6 59 x 6 58 Feldkirch ab x | x | x | | x | 15 33 | | | 6 40 6 40 y6 40 | 16 49 x | x | x | 13.Dezember 2020 Altenstadt ¸ x | x | x | | x | x 5 36 | | | | | | | x 6 52 x | x | x | Gisingen ¸ x | x | x | | x | x 5 38 | | | | | | | x 6 54 x | x | x | Tisis ¸ x | x | x | | x | x 5 42 | | | | | | | x 6 58 x | x | x | Nendeln ¸ x | x | x | | x | x 5 46 | | | | | | | x 7 02 x | x | x | Forst Hilti ¸ x | x | x | | x | x 5 49 | | | | | | | x 7 05 x | x | x | Schaan-Vaduz ¸ x | x | x | | x | x 5 52 | | | | | | | x 7 08 x | x | x | Buchs SG . -

Settlement Archaeology and Prehistoric Mining: a New Interdisciplinary Research Project in the Alpine Valley Montafon in Vorarlberg (Austria)

Preistoria Alpina v. 39 (2003) Trento 2003 ISSN 0393-0157 Settlement archaeology and prehistoric mining: a new interdisciplinary research project in the Alpine valley Montafon in Vorarlberg (Austria) ROOIGER KRAUSE c ABSTRACT - The Alpine valley Montafon and surroundings were thought to have been uninhabited in prehis- toric times, until 1999 when remains of an ancient settlement were discovered at Bartholomaberg. Occasional finds around the high pass over the Schlappiner Joch (2200m) together with the occurrence of copper and iron ores in the Bartholomaberg and the Kristberg in Silbertal suggest that prospecting for and exploitation of ores already occurred in prehistoric times.An interdisciplinary research project of the Free University in Berlin, the University in Freiberg/Saxony, and the University in Innsbruck is directed towards the history of prehistoric settlements in Montafon, with respect to formative influences on the earliest settlements and postulated early mining activities, further, the development ofthe natural landscape and cultural processes in general within this small inner Alpine settlement area. Key words: Settlement, mining activities, Alps, Austria Parole chiave: Insediamenti, attivita estrattive, Alpi, Austria Rudiger Krause - Institut fur Prahistorische Archaologie der Freien Universitat Berlin, Altensteinstr. 15, D 14195 Berlin 1. INTRODUCTION around the town ofBludenz (Fig. 2), in particular Blu denz-Unterstein. There was probably One ofthe most spectacular site in the inner Alpine region. The site of Along the border ofthe eastern and westernAlps Bludenz-Unterstein lies directly south ofthe steep slo the broad Alpine Rhine valley provides natural access pe of the Montikel elevation. Ever since 1830 wea to inner areas ofthe Alps (Fig. 1). -

Geologie Montafon

BAND Herausgegeben von 1 Judith Maria Rollinger und Robert Rollinger 1 Judith Maria Rollinger und Robert Rollinger (Hg.), Der erste Band der Reihe »Das Montafon in Montafon 1: Geschichte und Gegenwart« widmet sich wissen- Mensch – Geschichte – Naturraum. schaftlich fundiert und doch gut verständlich den Die lebensweltlichen Grundlagen lebensweltlichen Grundlagen im Montafon. 1 Heimische und internationale Experten untersuchen Robert Rollinger (Hg.), die Geologie, das Klima, die Tier- und Pflanzenwelt Montafon 2: sowie die sprachliche Entwicklung in der Talschaft Besiedlung – Bergbau – Relikte. und legen ihre Forschungsergebnisse im Rahmen Von der Steinzeit bis zum Ende des Mittelalters dieses Buches nun erstmals der Öffentlichkeit vor. (erscheint voraussichtlich 2006) Dabei finden unter anderem neueste wissenschaft- liche Methoden wie Pollenanalyse und Dendro- Manfred Tschaikner (Hg.), chronologie Anwendung und bieten Erkenntnisse, Montafon 3: welche die Geschichte des Tales in ein ganz neues Gesellschaft – Ökonomie – Mentalitäten. Licht rücken. 16. bis 19. Jahrhundert Aber auch allgemeine Themen von besonderem Die lebensweltlichen Grundlagen (erscheint voraussichtlich 2008) Interesse finden sich in dem Band. Dabei wird das regional-spezifische kulturelle Inventar wie etwa das Norbert Schnetzer und Wolfgang Weber (Hg.), Die lebensweltlichen Grundlagen Montafoner Braunvieh ebenso behandelt wie das Montafon 4: Urbar und Jahrzeitbuch der Pfarre Bartholomäberg, Politik – Wirtschaft – Bevölkerung. zwei herausragende historische Dokumente von -

Gästekarte Klostertal & Bludenz

Gästekarte Klostertal & Bludenz inkl. Gastronomie-Öffnungszeiten und Infos von A-Z für den Sommer 2020 DE | EN GÄSTEKARTE Brandnertal Alpenstadt Bludenz Klostertal www.gaestekarte.at Impressum Imprint Klostertal Tourismus / Klostertal Tourist Office Büro in Klösterle am Arlberg: Bundesstr. 59, 6754 Klösterle am Arlberg Büro in Dalaas: Klostertalerstr. 70, 6752 Dalaas T +43 55 82 777, [email protected] www.klostertal.travel Alpenstadt Bludenz Tourismus / Bludenz Tourist Office Rathausgasse 5, 6700 Bludenz T +43 55 52 636 21-790, [email protected] www.bludenz.travel Herausgeber / Publisher Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH Mutterstraße 1a, 6700 Bludenz - Vorarlberg - Österreich T +43 55 52 302 27, [email protected] www.alpenregion-vorarlberg.com Fotos / Photos Titelbild: Wanderung am Spullersee, Lechquellengebirge © Alex Kaiser Weitere Bilder: Alex Kaiser, Carola Eugster, Martin Mischkulnig, Lisa Mathis, Dietmar Walser: walser-image.com, Stefan Kothner, Joachim Stretz, Markus Gmeiner, Michael Marte, Pascal Hefti, Oliver Lerch, Udo Bernhart, Bernhard Huber, Christoph von Sieben- thal, David Schreyer, Thorsten Günthert: best mountain artist, Bergbahnen Brandnertal, Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH, Sommerbergbahnen Lech, Klostertaler Bergbahnen, Val Blu Resort GmbH, Bludenz Stadtmarketing GmbH, Archiv Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH. Die Bilder der Gästekarten-Leistungen wurden von den Leistungspartnern zur Verfügung gestellt. Alle Angaben – trotz sorgfältiger Bearbeitung – ohne Gewähr. Stand: April 2020 While having been