Padd) Projet Mai 2011

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018-0000023

LETTRE CIRCULAIRE n° 2018-0000023 Montreuil, le 03/08/2018 DRCPM OBJET Sous-direction production, Bénéficiaires du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du Code gestion des comptes, Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2018-0000005 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie, Changement d'adresse du Syndicat Mixte des Transports Urbains de la BLAYE DUBOIS Nadine, Sambre (9305904) et (93059011). WINTGENS Claire Le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre (9305904) et (9305911) nous informe de son changement d’adresse. Toute correspondance doit désormais lui être envoyée à l’adresse suivante : 4, avenue de la Gare CS 10159 59605 MAUBEUGE CEDEX Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. 1/1 CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) SMTUS IDENTIFIANT N° 9305904 CODE DATE COMMUNES CONCERNEES CODE POSTAL TAUX URSSAF INSEE D'EFFET - ASSEVENT 59021 59600, 59604 - AULNOYE-AYMERIES 59033 59620 - BACHANT 59041 59138 - BERLAIMONT 59068 59145 - BOUSSIERES-SUR-SAMBRE 59103 59330 - BOUSSOIS 59104 59168, 59602 - COLLERET 59151 59680 - ECLAIBES 59187 59330 - ELESMES 59190 59600 - FEIGNIES 59225 59606, 59307, 59750, 59607 - FERRIERE-LA-GRANDE 59230 59680 - FERRIERE-LA-PETITE 59231 59680 - HAUTMONT 59291 59618, 59330 1,80 % 01/06/2009 NORD-PAS-DE- CALAIS - JEUMONT 59324 59572, 59573, 59460, -

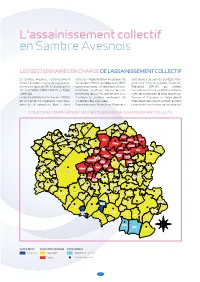

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

Restructuration De L'offre Ferroviaire De L'axe Lille/Valenciennes/Jeumont

Analyse des relations réseaux/territoires : restructuration de l’offre ferroviaire de l’axe Lille/Valenciennes/Jeumont Philippe Menerault, Alain l’Hostis To cite this version: Philippe Menerault, Alain l’Hostis. Analyse des relations réseaux/territoires : restructuration de l’offre ferroviaire de l’axe Lille/Valenciennes/Jeumont. 2000, 85p. hal-00546466 HAL Id: hal-00546466 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00546466 Submitted on 14 Dec 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Analyse des relations Réseaux/Territoires : Restructuration de l’Offre Ferroviaire de l’axe Lille/Valenciennes/Jeumont Ph. Menerault, A. L’Hostis INRETS TRACES 1 Analyse des relations Réseaux/Territoires : Restructuration de l’Offre Ferroviaire de l’axe Lille/Valenciennes/Jeumont Introduction On ne peut évoquer la question de la modernisation de l’axe Lille/Jeumont/Hirson sans situer au préalable l’évolution récente du transport ferroviaire de voyageurs dans la région Nord-Pas-de-Calais. Or celle-ci peut être caractérisée à la fois par un soutien politique actif au développement du TER et par une fréquentation « hésitante » du réseau. En 1993, après une période marquée principalement par les négociations autour des conditions d’accueil de la grande vitesse ferroviaire dans le Nord, une série de conventions signées simultanément, ont porté sur la politique générale, l’exploitation et le matériel. -

Ordre Du Jour Conseil Communautaire Du 30-06-21

ORDRE DU JOUR Conseil Communautaire Mercredi 30 juin 2021 28/06/2021 Administration Générale et Juridique 1. Renouvellement du Conseil Municipal de Cousolre : opportunité de procéder au renouvellement des membres du Bureau Communautaire 2. Désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée Générale de l’association E2C Grand Hainaut 3. Désignation de représentants au sein de l’association « Mission Opérationnelle Transfrontalière » 4. Signature d’une convention de servitude avec ENEDIS pour la pose de réseau HTA souterrain sur les parcelles AP 133 et 144 sur la commune d’Aulnoye-Aymeries Développement économique, Numérique, Commerce, Economie Touristique, Economie Sociale et Solidaire 5. Abrogation de la délibération n° 2095 du 17 octobre 2019 relative à la signature d’un protocole d’accord entre la CAMVS, la société Graham Packaging et la SCI Grand Hainaut 6. Abrogation de la délibération n° 2466 du 22 octobre 2020 relative à l’ajustement des surfaces du protocole tripartite CAMVS – SCI Grand Hainaut – Graham Packaging 7. Signature d’un nouveau protocole d’accord entre la CAMVS, la société Graham Packaging et la SCI Grand Hainaut 8. Cession à la SCI Grand Hainaut d’une emprise foncière sise Zone d’activité La Longenelle Nord à Feignies 9. Cession d’un terrain d’une emprise totale de 3 000 m² détachée des parcelles référencées section AB n° 195p et n°231p à Monsieur et Madame EL HAMDAOUI, à Jeumont 10. Cession des parcelles référencées section AD n°845, 878 et 880p à Monsieur Matthieu FRESSANCOURT, à Marpent 11. Intégration de la CAMVS au consortium partenarial porté par le GIP Réussir en Sambre Avesnois dans le cadre du projet de l’Ecole de l’Entreprenariat Solidaire (EES) 12. -

Hospitalisation À Domicile De Sambre Avesnois Les Communes D’Intervention

Hospitalisation à Domicile de Sambre Avesnois Les communes d’intervention ANTENNE DE MAUBEUGE Coordonnées : HAD Sambre-Avesnois 162 route de Mons, 59600 MAUBEUGE Tel. : 03.27.56.34.00 - Fax : 03.27.56.34.09 [email protected] Communes d’intervention : Aibes, Amfroipret, Assevent, Audignies, Aulnoye Aymeries Bachant, Bavay, Beaufort, Bellignies, Berlaimont, Bermerie, Bersillies, Bettignies, Bettrechies, Bousignies sur Roc, Boussière sur Sambre, Boussois Cerfontaine, Colleret, Cousolre Damousies Eclaibes, Ecuelin, Elesmes Feignies, Ferrière la Grande, Ferrière la Petite Gognies Chaussée, Gussignies Hargnies, Hautmont, Hon Hergies, Houdain lez Bavay Jeumont La Flamengrie, La Longueville, Leval, Limont Fontaine, Louvroil Mairieux, Marpent, Maubeuge, Mecquignies, Monceau Saint Waast Neuf Mesnil Obies, Obrechies Pont sur Sambre Quiévelon Recquignies, Rousies Saint Remy Chaussée, Saint Remy du Nord, Saint Waast la Vallée, Sassegnies Taisnière sur Hon Vieux Mesnil, Vieux Reng, Villers, Sire Nicole Watignies la Victoire ANTENNE DE WIGNEHIES Coordonnées : HAD Sambre-Avesnois 14 rue du Docteur Edmond Koral, 59212 WIGNEHIES Tel. : 03.27.61.20.56 - Fax : 03.27.64.20.99 [email protected] Communes d’intervention : Anor, Avesnelles, Avesnes sur Helpe Baives, Bas-Lieu, Beaurepaire sur Sambre, Beaurieux, Berelles, Beugnies, Boulogne sur Helpe Cartignies, Choisies, Clairfayts Dimechaux, Dimont, Dompierre sur Helpe, Dourles Eccles, Eppe Sauvage, Etroeungt Felleries, Féron, Flaumont, Floursies, Floyon, Fourmies Glageon, Grand Fayt Haut-lieu, Hestrud Landrecies, Larouillies, Le Favril, Lez Fontaines, Liessies Marbaix, Maroilles, Moustier en Fagne Noyelles sur Sambre Ohain Petit Fayt, Priches Rainsars, Ramousies Sains du Nord, Saint Aubain, Saint Hilaire sur Helpe, Sars Poteries, Semeries, Semousies, Solre le Château, Solrinnes Taisnière en Thierache, Trélon Wallers, Trélon, Wignehies, Willies Page 1 sur 2 Hospitalisation à Domicile de Sambre Avesnois Cartographie des secteurs d’intervention Page 2 sur 2 . -

Vos 82 Conseillers Communautaires

VOS 82 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES Jean-Marie Guiseppe Frédéric Bernard Arnaud Grégory Maurice Bernard Alain Pascal Nino Benoît Arnaud Emmanuelle Jean-Philippe Dominique Jérome ALLAIN ASCONE BAK BAUDOUX BEAUQUEL BELAZIZ BOISART BONDUE BOUILLEZ CHABOT CHIES COURTIN DECAGNY DELABRE DELBART DELCROIX DELVAUX Marpent Louvroil Feignies Aulnoye-Aymeries Jeumont Vieux-Mesnil Cousolre Hautmont Mairieux Aibes Maubeuge Ferrière-la-Grande Maubeuge Écuélin Ferrière-la-Grande Maubeuge Feignies Agnès Thierry Michel Sylvie Claude Jean Michel Marie-Catherine Christophe Caroline Didier Florence Hugo Serge Michel Fatiha Jacques DENYS DEPARIS DETRAIT DEVILLERS DUPONT DURIEUX DUVEAUX FLINOIS FORIEL FRIART GALAND GALLAND GEORGES GUILLAUME MAINGUIN HANNECART KACIMI LAMQUET Aulnoye-Aymeries Élesmes Pont-sur-Sambre Jeumont Boussières-sur-Sambre Aulnoye-Aymeries Obrechies Hautmont Hautmont Hautmont Jeumont Maubeuge Aulnoye-Aymeries Monceau-Saint-Waast Berlaimont Louvroil Éclaibes Antony Nicolas Jean-Pierre Annick Patrick Michel Daniel Martine Emmanuel Marjorie Jean-Pierre Jean-Claude Claude Jean Jean-Pierre Bernadette Patrick LARROQUE LEBLANC LEBLANC LEBRUN LEDUC LEFEBVRE LEFERME LEMOINE-CANIOT LOCOCCIOLO MAHIEUX MANFROY MARET MENISSEZ MEURANT MONNIER MORIAMÉ MOULART Hautmont Maubeuge Rousies Maubeuge Feignies Bettignies Neuf-Mesnil Feignies Maubeuge Assevent Vieux-Reng Boussois Colleret Gognies-Chaussée Noyelles-sur-Sambre Maubeuge Maubeuge Jeannine Alexandre Rémi Thérèse Vincent Fabrice Thomas Hervé Brigitte Naguib Laurent Jean-Pierre Marie-Pierre Ghislain Brigitte -

Avis De Consultation Du Public

Préfecture du Nord Bureau des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ---- Commune de FEIGNIES AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC La société Sambre Agriculture Méthanisation Environnement (SAME) dont le siège social est situé 61 rue Georges Clemenceau à COLLERET (59680) a présenté une demande en vue d’obtenir l’enregistrement d’une unité de méthanisation dans la zone artisanale de la Marlière à FEIGNIES. L’épandage se fera sur les communes de : AUDIGNIES, AULNOYE-AYMERIES, AIBES, AS- SEVENT, BACHANT, BAVAY, BEAUFORT, BELLIGNIES, BERLAIMONT, BETTIGNIES, BEU- GNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE, BOUSSOIS, CERFONTAINE, COLLERET, COUSOLRE, DAMOUSIES, DIMONT, DOURLERS, ECLAIBES, ECUELIN, ELESMES, ESNES, FERRIERE-LA-GRANDE, FERRIERE-LA-PETITE, FLOURSIES, GOGNIES- CHAUSSÉE, GOMMEGNIES, GUSSIGNIES, HARGNIES, HAUT-LIEU, HAUTMONT, HON HER- GIES, HOUDAIN LES BAVAY, JEUMONT, LEVAL, LEZ FONTAINE, LIMONT-FONTAINE, LON- GUEVILLE, LOUVROIL, MAIRIEUX, MARPENT, MAUBEUGE, MECQUIGNIES, PONT-SUR- SAMBRE, POTELLE, PREUX-AU-SART, QUIEVELON, RECQUIGNIES, ROUSIES, SAINT-AU- BIN, SAINT-REMY-DU-NORD, SAINT-WAAST, SASSEGNIES, SOLRINNES, TAISNIERES-SUR- HON, VIEUX-MESNIL, VIEUX-RENG, VILLEREAU, VILLERS-SIRE-NICOLE, WAMBAIX, WAR- GNIES-LE-PETIT et WATTIGNIES-LA-VICTOIRE ; Conformément aux dispositions du code de l’environnement, une consultation est organisée en mairie de FEIGNIES du 17 août 2020 au 17 septembre 2020 inclus, où le public pourra prendre connaissance du dossier, tous les jours ouvrables, aux heures d'ouverture des bureaux et formuler ses observations qui seront consignées sur le registre ouvert à cet effet ou lui être annexées si elles sont remises par écrit. Elles pourront également être adressées par courrier à la préfecture du Nord – Direction de la Co- ordination des Politiques interministérielles – Bureau des Installations Classées pour la protection de l’environnement – 12 rue Jean Sans Peur – CS 20003 - 59039 Lille Cédex ou par courrier élec- tronique à l’adresse suivante : [email protected] . -

Feuille Du Mois

Décembre dans nos paroisses Ste Aldegonde - Ste Waudru - Notre Dame d’Ayde - L’agenda du mois de Décembre 2012 ________________________________________________________________________________________________________ Quatre bougies pour l’Avent LES CÉLÉBRATIONS du 1er dimanche de l’Avent Samedi 1 Décembre 10 h 15 Feignies Baptêmes 17 h 00 Maubeuge Douzies 18 h 00 Rousies 18 h 30 Maubeuge Sacré Coeur Quatre dimanches Dimanche 2 Décembre pour préparer Noël 9 h 30 Marpent Temps liturgique précédant la fête de Noël. Quatre 9 h 30 Mairieux dimanches de l'Avent. Ce temps de préparation à la 11 h 00 Ferrière-la-Grande célébration de la naissance de Jésus est marqué par 11 h 00 Jeumont la symbolique de l'attente et du désir. Une tradition de l'Avent utilise la symbolique des bougies au 11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul long des quatre dimanches. Premier dimanche la bougie symbolise le pardon à LES CÉLÉBRATIONS Adam et Eve, Deuxième dimanche la bougie du 2ème dimanche de L’Avent symbolise la foi des Patriarches, en la Terre Promise. Troisième dimanche la bougie symbolise Samedi 8 Décembre la joie de David, célébrant l'Alliance avec Dieu. Quatrième dimanche la bougie symbolise 16 h 00 Maubeuge Sacré Coeur l'enseignement des Prophètes, annonçant un règne Après-midi catéchèse Profession de Foi de paix et de justice. 17 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois 18 h 00 Assevent DIMANCHE D’ENTRÉE EN AVENT 18 h 30 Maubeuge Sacré Coeur à Sainte Aldegonde Messe des Jeunes Dimanche 9 Décembre Dimanche 2 Décembre 9 h 30 Marpent 9 H 00 Salle Cana Petit Déjeuner Paroissial -

Deux Ans Du Pacte Pour La Réussite De La Sambre-Avesnois-Thiérache

DEUX ANS DU PACTE POUR LA RÉUSSITE DE LA SAMBRE-AVESNOIS-THIÉRACHE Janvier 2021 Sommaire : Édito p.3 Le Pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache p.4 1. Un territoire prêt à répondre aux défis économiques et d’emplois p.5 a. En favorisant les initiatives de retour à l’emploi et de création d’entreprises ou d’activités b. En soutenant l’économie de proximité c. En créant des espaces de travail innovants d. En aidant à la mobilité des travailleurs et des jeunes 2. Un territoire en capacité d’amortir la crise sociale p.10 a. En protégeant les plus fragiles b. En développant les usages du numérique c. En favorisant une offre de santé 3. Un territoire qui développe son attractivité p.16 a. En développant les infrastructures dans le respect de l’environnement b. En progressant sur les infrastructures numériques c. En renforçant et modernisant la présence des services publics d. En renforçant l’offre culturelle e. En valorisant son patrimoine f. En faisant du tourisme un levier de développement 4. Un territoire qui accélère les transitions écologiques p.23 a. En innovant pour développer de nouveaux usages de la mobilité b. En faisant fructifier les richesses agricoles c. En signant un contrat de transition écologique et solidaire Annexe p.27 Édito : En novembre 2018, les élus de l’Avesnois et de la Thiérache se sont accordés sur une stratégie territoriale commune et solidaire avec pour objectif d’améliorer le quotidien de leurs habitants par la résorption des difficultés socio-économiques importantes rencontrées par leurs territoires respectifs. -

Jeumont Electric's Dynamics

1 INDUSTRIAL INNOVATION & EXPERTISE 2 A TRADITION OF TECHNOLOGICAL CREATIVITY Jeumont Electric’s dynamics: put expertise at the service of industrial innovation Jeumont Electric together with its branch companies is a major equipment provider to the power generation and conversion market. It has been manufacturing electrical generators and motors for all types of applications for more than 100 years. With over 650 employees, Jeumont Electric operates in Europe, in Asia, in the Middle East and in Latin America. The company’s size and sphere of competence along with its management and shareholder structure are unquestionable assets: UNDISPUTED TECHNOLOGICAL EXPERTISE Owing to its long-standing tradition of industrial expertise and innovation, Jeumont Electric occupies a special position in the French industrial market. Its very name is synonymous with the technology and creativity which enabled it to play a leading part in the Nuclear and Naval markets, for example. It has become a benchmark both for equipment manufacturing and services (maintenance and refurbishment of machines of all makes, sizes and power ratings.) DIVERSITY TO GUARANTEE PERFORMANCE Over the years Jeumont Electric has consistently sought to develop new markets, new equipment sizes, and new commercial and industrial locations worldwide. With a pool of expert skills available in-house, the Group demonstrates the importance it accords to promoting a diversity of competencies and handing them on to future generations. It thus ensures the continuity and renewal of skills and knowledge by training junior employees over 3 to 5-year cycles and by recruiting men and women of different cultural backgrounds for its management, technical and R&D teams. -

2018-0000005

LETTRE CIRCULAIRE n° 2018-0000005 Montreuil, le 23/01/2018 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application et du taux de versement gestion des comptes, transport (art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités fiabilisation Territoriales VLU-grands comptes et VT Texte(s) à annoter : LCIRC-2014-0000015 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie, BLAYE DUBOIS Nadine, Par arrêté préfectoral du 2 décembre 2016, la Préfecture a étendu le WINTGENS Claire périmètre du Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre (9305904) à la commune La Longueville Par une délibération du 7 décembre 2017, le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre a décidé de créer un taux de versement transport de 0,60 % sur le territoire de cette commune à compter du 1er janvier 2018. L’application de cette délibération entraine la création de l’identifiant 9305911 à compter du 1er janvier 2018 Par arrêté préfectoral du 2 décembre 2016, la Préfecture a étendu le périmètre du Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre (9305904) à la commune La Longueville Par une délibération du 7 décembre 2017, le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre a décidé de créer un taux de versement transport de 0,60 % sur le territoire de cette commune à compter du 1er janvier 2018. L’application de cette délibération entraine la création de l’identifiant 9305911 à compter du 1er janvier 2018 Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. -

Sentier De L'octroi

à dans le à dans le « Louvroiloriser son patrimoine » PIED NORD PIED NORD Avesnois Avesnois o Maubeuge Patrimoine Patrimoine sans frontière N 9 sans frontière Ferrière- Hestrud en Val de Sambre,, en Val de Sambre,, la-Grande Solre-le-Château Hainaut Wallon Hainaut Wallon et Fagne de Solre et Fagne de Solre Sars D 963 Sentier de l’Octroi Poteries D 962 N 2 Avesnes Trélon sur-Helpe Ferrière-la-Grande - Louvroil - Rousies D 951 Sains du Nord (7 km - environ 2 h 00) D 951 N 2 N Fourmies Toutes les informations pratiques mentionnées Manifestations annuelles 3 couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. Randonnée sur le sentier de l’Octroi Hautmont : Corso Fleuri en juin Activités et curiosités (03.27.63.64.70) Dans la banlieue sud de Vous l’aurez compris, ces associa- Maubeuge : Festival international de Maubeuge, au cœur du bassin de tions se bougent pour garantir à Clairfayts : Musexpo (03.27.61.63.56) Feignies : Fort de Leveau (patrimoine Jazz en janvier (03.27.65.65.40), cortège la Sambre canalisée, se situe chacun de trouver, au sein de la militaire) sur rendez-vous au Jean Mabuse, Jumping International en Louvroil, qui connut un essor ville, les animations ou occupa- 03.27.65.55.95 mai (03.27.62.11.93), Festival « les Ferrière-la-Grande : Association folies » en juin (03.27.65.65.40) ; Rallye industriel considérable dès le tions qui lui correspondent. Historique des Routes de Nord en sept e « Autour du sentier Emeraude » milieu du XIX siècle. Chaque année, dès septembre, les (03.27.64.43.07) (03.27.62.11.93), salon du livre ancien, Peuplée d’une soixantaine d’habi- actions sont réparties par discipli- Ferrière-la-Petite : Musée de la Floralies du Nord et marché floral en Faïence et de la Poterie (03.27.62.79.60).