Relazione Geologica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Deliberazione Della Giunta Regionale 25 Maggio 2018, N. 26-6913

REGIONE PIEMONTE BU24 14/06/2018 Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 26-6913 Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL TO4 per la Medicina generale e per la Pediatria di libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca, rispettivamente, del Medico di Medicina generale e del Pediatra di libera Scelta. A relazione dell'Assessore Saitta: Visto l’art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria; visto l’art. 33, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; visto l’art. 32, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria pediatrica in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; dato atto che attualmente l’ASL TO4 è articolata in 5 Distretti qui di seguito elencati: • Distretto di Cirie’ e Lanzo Torinese; • Distretto di Chivasso e San Mauro Torinese; • Distretto di Settimo Torinese; • Distretto di Ivrea; • Distretto di Courgnè dato atto che i sei attuali ambiti territoriali per l’assistenza primaria, afferenti il Distretto di Cirie’- Lanzo Torinese, ricomprendono i Comuni qui di seguito elencati: • Lanzo Torinese, Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Viù. -

Pagina 1 Comune Sede Torino Sede Grugliasco Sede Orbassano Torino

Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Torino 21388 794 461 Moncalieri 987 51 29 Collegno 958 70 41 Numero di iscritti alle Rivoli 894 79 72 sedi UNITO di Torino, Settimo Torinese 832 22 10 Grugliasco e Nichelino 752 26 27 Orbassano distinte Chieri 713 55 14 Grugliasco 683 94 32 Venaria Reale 683 26 23 Ad es. sono 958 i Pinerolo 600 19 37 domiciliati a Collegno Chivasso 445 22 3 che sono iscritti a CdS San Mauro Torinese 432 21 7 Orbassano 404 27 31 sono 70 i domiciliati a Carmagnola 393 24 5 Collegno che sono Ivrea 381 23 1 iscritti a CdS con sede Cirié 346 14 12 Caselle Torinese 323 17 12 sono 41 i domiciliati a Rivalta di Torino 307 28 29 Collegno che sono Piossasco 292 16 25 iscritti a CdS con sede Beinasco 284 16 23 Alpignano 274 24 11 Volpiano 271 12 1 Pianezza 264 18 3 Vinovo 262 11 14 Borgaro Torinese 243 16 1 Giaveno 238 12 11 Rivarolo Canavese 232 7 Leini 225 10 4 Trofarello 224 18 5 Pino Torinese 212 8 3 Avigliana 189 14 16 Bruino 173 6 16 Gassino Torinese 173 10 1 Santena 161 13 4 Druento 159 8 6 Poirino 151 12 5 San Maurizio Canavese 151 8 7 Castiglione Torinese 149 8 2 Volvera 135 5 7 None 133 7 3 Carignano 130 4 1 Almese 124 10 4 Brandizzo 120 4 1 Baldissero Torinese 119 5 1 Nole 118 5 3 Castellamonte 116 5 Cumiana 114 6 9 La Loggia 114 7 3 Cuorgné 111 5 2 Cambiano 108 9 5 Candiolo 108 7 2 Pecetto Torinese 108 6 2 Buttigliera Alta 102 9 4 Luserna San Giovanni 101 7 8 Caluso 100 1 Pagina 1 Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Bussoleno 97 6 1 Rosta 90 12 4 San Benigno Canavese 88 2 Lanzo Torinese -

Comune Di Caselle Torinese Bando Di Concorso

COMUNE DI CASELLE TORINESE BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA. (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.) E’ indetto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima. Requisiti per partecipare al bando (da possedere alla data del 08/06/2021) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoria, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mappano, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù o essere iscritti all’AIRE dei Comuni sopracitati. -

Allegati Piano Di Gestione Vauda IT1110005

Zona Speciale di Conservazione IT1110005 “Vauda” Piano di Gestione ALLEGATO I DATI SOCIO-ECONOMICI Zona Speciale di Conservazione IT1110005 “Vauda” Piano di Gestione Tabella 1 – Indicatori territoriali e amministrativi Codice Identificazione IT110005 Superficie totale 2654,35 ha territoriale del sito Nole, San Carlo Front, Rivarossa, Vauda Comuni coinvolti Canavese, San Francesco Lombardore Canavese al Campo Unione dei Comuni del Unione Collinare Centrale Unica di Tipo di aggregazione Ciriacese e Basso Canavesana Comminttenza Canavese Provincia Torino Aree Protette Riserva Naturale orientata della Vauda Ecomusei Centro di documentazione della Vauda nel comune di Vauda Canavese Ambiti territoriali Collina e pianura Regione Agricola 14 - Lombardore, San Carlo Canavese, San Francesco al Pianura canavesana Campo occidentale Regioni agrarie Regione Agricola 9 - Front, Nole, Rivarossa, Vauda Canavese Colline di Lanzo Distretti del lavoro Sistema locale del lavoro di Ciriè Aree LEADER No Aree PSR Sì, misura 7.1.2 PSR 2014-2020 Aree sensibili ai nitrati Torrente Malone tratto da Front a Lombardore Distretti rurali No Distretti agroalimentari No Aree a denominazione di E' in fase di proposta origine Zona Speciale di Conservazione IT1110005 “Vauda” Piano di Gestione Tabella 2 – Popolazione residente (Fonte: tuttitalia.it) Unità di misura 2001 2011 2017 Popolazione residente n. 20.128 22.132 22.236 Front 1.627 1.726 1.670 Lombardore 1.512 1.706 1.724 Nole 6.239 6.910 6.895 Rivarossa 1.429 1.626 1.580 San Carlo Canavese 3.553 3.874 3.996 San Francesco -

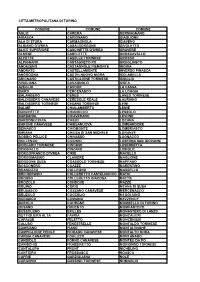

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Elenco Dei Comuni Inseriti Nelle Zone Omogenee Della Citta

ELENCO DEI COMUNI INSERITI NELLE ZONE OMOGENEE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO (hp://www.ciametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/ pianificazione-strategica/zone-omogenee) Zona 1 “TORINO” (N. Comuni 1: Torino) Zona 2 “AMT OVEST” (N. Comuni 14: Alpignano, Buigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Piane a, Reano, Rivoli, Rosta, San Gillio, Sangano, Trana, Venaria, Villarbasse) Zona 3 “AMT SUD” (N. Comuni 18: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole P.te, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pancalieri, Piossasco, Piobesi Torinese, Rivalta di Torino, Trofarello, Vinovo, Virle Piemonte,Volvera) Zona 4 “AMT NORD” (N. Comuni 7: Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Lein., San Benigno C.se, San Mauro Torinese, Seimo Torinese, Volpiano) Zona 5 “PINEROLESE” (N. Comuni 45: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione 0enile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, 0enestrelle, 0rossasco, Gar igliana, 1nverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernea, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomareo, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roleo, Ror2, Roure, Sal a di Pinerolo, San Germano C.se, San Pietro Val Lemina, San Secondo di P., Scalenghe, Torre Pellice, 3sseau4, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa) Zona 6 “VALLI SUSA E SANGONE” (N. Comuni 40: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bru olo, Bussoleno, Caprie, Caselee, Cesana T.se, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coa e, Condove, E4illes, Giaglione, Giaveno, Gravere, Maie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oul4, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant7Ambrogio di Torino, Sant7Antonino di Susa, Sau e di Cesana, Sau e d7Oul4, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villarfocchiardo) Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI LANZO” (N. -

Dipartimenti Di Prevenzione Delle ASL Della Regione Piemonte Ambito Territoriale (Comuni)

Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Regione Piemonte Ambito territoriale (comuni) 1 ASL Ambito territoriale ASL Città di Torino Torino Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Grugliasco, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant’ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Volvera, Alpignano, Druento, ASL TO3 Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale, Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte. Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, -

Official Journal C 435 of the European Union

Official Journal C 435 of the European Union Volume 61 English edition Information and Notices 3 December 2018 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2018/C 435/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) (1) 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES Council 2018/C 435/02 Notice for the attention of a person subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2014/119/CFSP and in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine ........................ 2 2018/C 435/03 Notice for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine apply ..................................................................... 3 European Commission 2018/C 435/04 Euro exchange rates .............................................................................................................. 4 EN (1) Text with EEA relevance. 2018/C 435/05 Commission Implementing Decision of 21 November 2018 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for registration of a geographical indication in the spirit drinks sector referred to in Article 17 of Regulation -

Provincia Di Torino

PROVINCIA DI TORINO 21 Codice Carta Codice Sito Nome Sito 1/01 IT1110001 Rocca di Cavour 1/02 IT1110002 Collina di Superga 1/04 IT1110004 Stupinigi 1/05 IT1110005 Vauda 1/06 IT1110006 Orsiera Rocciavrè 1/07 IT1110007 Laghi di Avigliana 1/08 IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera 1/09 IT1110009 Bosco del Vaj e Bosc Grand 1/10 IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand 1/13 IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives 1/14 IT1110014 Stura di Lanzo 1/15 IT1110015 Confluenza Po - Pellice 1/16 IT1110016 Confluenza Po - Maira 1/17 IT1110017 Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna) 1/18 IT1110018 Confluenza Po - Orco - Malone 1/19 IT1110019 Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea) 1/20 IT1110020 Lago di Viverone 1/21 IT1110021 Laghi d’Ivrea 1/22 IT1110022 Stagno di Oulx 1/24 IT1110024 Lanca di San Michele 1/25 IT1110025 Po morto di Carignano 1/26 IT1110026 Champlas - Colle Sestriere 1/27 IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea) 1/29 IT1110029 Pian della Mussa 1/30 IT1110030 Oasi xerotermiche - Orrido di Chianocco e Foresto 1/31 IT1110031 Valle Thuras 1/32 IT1110032 Prà - Barant 1/33 IT1110033 Stazioni di Myricaria Germanica 1/34 IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice 1/35 IT1110035 Stagni di Poirino - Favari 1/36 IT1110036 Lago di Candia 1/38 IT1110038 Col Basset (Sestriere) 1/39 IT1110039 Rocciamelone 1/40 IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge 1/42 IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas 1/43 IT1110043 Pendici del Monte Chaberton 1/44 IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda 1/45 IT1110045 Bosco di Pian Prà (Rorà) 1/47 IT1110047 Scarmagno -

Condannato a Sette Anni: Adescava Minori in Chat, Due Vittime Della Zona

Giovedì 12 febbraio 2015 CRONACA 11 Condannato a sette anni: adescava NUOVA minori in chat, due vittime della zona GESTIONE CIRIACESE — «Ciao, mi chiamo richieste. Pretendeva che le pic- rabinieri hanno iniziato a svol- APERTI A Marzia. Sono una modella e se cole davanti allo schermo si esi- gere un’inchiesta delicatissima. PRANZO vuoi posso farti entrare nel mon- bissero in atti sessuali. Era riu- I militari, la polizia postale e il do dello spettacolo». In questo scito a vessarle psicologicamen- pm Scai si sono trovati di fron- MENU modo, i ngendosi una ragazza te, e non solo. Aveva offerto del te a una mole immensa di rac- come loro, soltanto più grande, denaro alle due vittime, che, con- capriccianti i le: migliaia di foto COMPLETO e facendo false promesse, un fuse, non riuscivano a capire se di bambini e bambine. Alcuni di uomo pedoi lo di 33 anni era ri- quello che veniva loro richiesto pochi mesi. Non solo. Con l’iden- € 9,00 uscito ad adescare due ragazzi- fosse davvero la richiesta del- tii cazione del pedoi lo, è emer- ne minorenni che vivono in un la fantomatica Marzia, o se fos- sa un’altra verità. Che non era la 8 MARZO CLAUDIO STERPONE piccolo paese nella cintura di se un gioco perverso e grave in prima volta che l’uomo plagiava 13 Ciriè. Ieri giustizia è stata fat- cui ormai erano rimaste intrap- dei minorenni. In passato aveva FESTA DELLA DONNA ta. L’uomo, M.T, pregiudicato, è polate. Il pedoi lo, in un’escala- già molestato delle bambine ed febbraio stato condannato dal tribunale tion di violenza psichica, era ri- era stato condannato dal tribu- con dalle di Ivrea a una pena di sette anni, uscito a minacciare le fanciulle nale di Milano a scontare una pe- FERDINANDO 19,30 quattro mesi e 15 giorni di reclu- con un ricatto i nale. -

I Comuni Nella Provincia Di Torino

I comuni nella Provincia di Torino a cura di Roberta Ricucci1 La Prefettura di Torino ha condotto l’annuale rilevazione sulla presenza straniera nei comuni oltre i 10.000 abitanti. Quest’anno tale rilevazione, in collaborazione con gli Uffici Immigrazione e Sistema Infor- mativo del Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino, si è arricchita e ampliata. Infatti, al tradizionale dato della presenza di cittadini stranieri nei comuni con più di 10.000 abitanti si è aggiunto il dettaglio delle provenienze nazionali e, parallelamente, è stata avviata una prima esplorazione sui restanti comuni del territorio provinciale con una popolazione re- sidente inferiore. Per la prima volta, dunque, è possibile fornire un quadro, sommario2 ma sicuramente indicati- vo, della presenza dei cittadini stranieri nei 314 comuni del torinese, capoluogo escluso, per il quale si rimanda al capitolo specifico nell’ambito di questo volume. Si è consapevoli, infatti, che il dato rilasciato dalle anagrafi potrà non coincidere con il dato che nel corso del prossimo anno sarà validato dall’Istat, ma esso rappresenta un’utilità in ter- mini conoscitivi ai fini della progettazione e della programmazione locale. La procedura di rilevazione è stata condotta attraverso la richiesta agli uffici anagrafici della compilazione di una scheda appositamente predisposta che prevedeva l’indicazione della po- polazione complessivamente registrata nell’anagrafe al 31.12.2004, distinta per genere e con la specifica della popolazione minorile, nonché della popolazione straniera, a cui si chiedeva di fornire il dettaglio della provenienza. Non tutte le risposte sono pervenute o sono state fornite in maniera completa3, ma complessi- vamente sono state rilevate informazioni sufficienti per poter tratteggiare un quadro della si- tuazione provinciale secondo tale fonte.