Valutazione Impatto Ambientale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

This Regulation Shall Be Binding in Its Entirety and Directly Applicable in All Member States

12. 8 . 91 Official Journal of the European Communities No L 223/ 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION (EEC) No 2396/91 of 29 July 1991 fixing for the 1990/91 marketing year the yields of olives and olive oil THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Having regard to the Treaty establishing the European Committee for Oils and Fats, Economic Community, Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the establishment of a common HAS ADOPTED THIS REGULATION : organization of the market in oils and fats ('), as last amended by Regulation (EEC) No 1720/91 (2) ; Article 1 Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261 /84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting 1 . For the 1990/91 marketing year, yields of olives and of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil olive oil and the relevant production zones shall be as producer organizations (3), as last amended by Regulation specified in Annex I hereto . (EEC) No 3500/90 (4), and in particular Article 19 thereof, 2. The production zones are defined in Annex II . Whereas Article 18 of Regulation (EEC) No 2261 /84 provides that yields of olives and olive oil should be fixed for each homogeneous production zone on the basis of Article 2 information supplied by the producer Member States ; This Regulation shall enter into force on the third day Whereas, in view of the information received, it is appro following its publication in the Official Journal of the priate to fix these yields as specified in Annex I hereto ; European Communities. -

100 Dpi) 0 0 1:31000 0 0 6 6 6 6 5 5

454000 456000 458000 460000 462000 464000 466000 468000 470000 472000 474000 14°27'0"E 14°28'0"E 14°29'0"E 14°30'0"E 14°31'0"E 14°32'0"E 14°33'0"E 14°34'0"E 14°35'0"E 14°36'0"E 14°37'0"E 14°38'0"E 14°39'0"E 14°40'0"E 14°41'0"E ! GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR141 Product N.: 02TELESE, v0, English N " 0 ' ! 7 Cerreto Sannita N " 1 ° 0 ' 1 7 4 1 TELESE - ITALY ° 1 0 0 4 0 0 0 0 Flood - 14/10/2015 0 0 7 7 5 5 4 £ 4 Grading Map ! " £ £ Austria Hungary £ San Lorenzello £ Switzerland " ! " Isernia MoliSsloevenia " France £ " Croatia " Serbia Tite ^Roma Adriatic rno Sea Tyrrhenian Sea N " £ Ionian 0 ' N 6 " Sea 1 0 ° " ' 1 6 Italy 4 1 ° £ 1 Algeria Tunisia Mediterranean " 4 BenevenStoea 0 0 0 £ 0 0 0 8 " 8 6 6 5 ! 5 (! 02 4 San Lupo 4 Telese 03 ¨ ¨ 04 01 Guardia ltu 05 Vo rno !Sanframondi Caserta £ Campania Tyrrhenian " Sea Avellino N " 0 ' N 5 " 1 0 Napoli ° ' 1 5 4 1 ° 1 ¨ 4 ¨ Cartographic Information ! ¨ 0 ¨ San Lorenzo Maggiore 0 Full color ISO A1, low resolution (100 dpi) 0 0 1:31000 0 0 6 6 6 6 5 5 4 4 0 0.5 1 2 km "£ Grid: WGS 1984 UTM Zone 33N map coordinate system £ Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system ± " ! San Salvatore Telesino £ Legend N ! " 0 £ ' " N 4 Castelvenere " 1 0 ° ' 1 £ " 4 Crisis Information Settlements Industry / Utilities 4 1 ° 1 "£ 4 ! " 16 Landslide (18/10/2015) Populated Place DU U Power Substation £ £ 16 Flooded Area Residential " " (18/10/2015 10:07 UTC) Quarry 0 16 0 Flooded Area Cemetery Transportation 0 0 0 0 (17/10/2015 04:53 UTC) £ 4 4 6 6 £ Commercial " Bridge 5 5 ¨ £ Affected by flood -

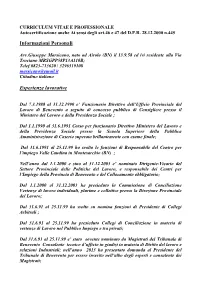

Curriculum Consigliere Comunale Avv. Giuseppe

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE Autocertificazione anche Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 Informazioni Personali Avv.Giuseppe Marsicano, nato ad Airola (BN) il 13.9.58 ed ivi residente alla Via Trociano MRSGPP58P13A110B; Telef.0823-713620 \ 3296519108 [email protected] Cittadino italiano Esperienze lavorative Dal 7.3.1988 al 31.12.1990 e’ Funzionario Direttivo dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Benevento a seguito di concorso pubblico di Consigliere presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ; Dal 1.1.1990 al 31.6.1991 Corso per funzionario Direttivo Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta superato brillantemente con esame finale; Dal 31.6.1991 al 25.11.99 ha svolto le funzioni di Responsabile del Centro per l’impiego Valle Caudina in Montesarchio (BN) ; Nell’anno dal 1.1.2000 e sino al 31.12.2003 e’ nominato Dirigente-Vicario del Settore Provinciale delle Politiche del Lavoro, e responsabile dei Centri per l’Impiego della Provincia di Benevento e del Collocamento obbligatorio; Dal 1.1.2000 al 31.12.2003 ha presieduto la Commissione di Conciliazione Vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive presso la Direzione Provinciale del Lavoro; Dal 31.6.91 al 25.11.99 ha svolto su nomina funzioni di Presidente di Collegi Arbitrali ; Dal 31.6.91 al 25.11.99 ha presieduto Collegi di Conciliazione in materia di vertenze di Lavoro nel Pubblico Impiego e tra privati; Dal 31.6.91 al 25.11.99 e’ stato sovente nominato da Magistrati -

Anno Scolastico 2017-18 CAMPANIA AMBITO 0004

Anno Scolastico 2017-18 CAMPANIA AMBITO 0004 - DR Campania - Ambito BN-4 Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto BNIC84500G IC "F. TORRE" BNAA84500B IC "F. TORRE" NORMALE VIA NICOLA SALA BENEVENTO BNAA84502D BN "PACEVECCHIA" VIA PACEVECCHIA BENEVENTO BENEVENTO BENEVENTO 32 BNIC86000N I.C. "S. ANGELO A BNAA86000D I.C. "S. ANGELO A NORMALE VIA G. PASCOLI, 2 BENEVENTO BNAA86001E BN "CRETAROSSA" VIA MASSIMILIANO BENEVENTO SASSO" BN SASSO" BN KOLBE BNAA86002G BN "CAPODIMONTE" VIA NICOLA CILETTI C.DA BENEVENTO CAPODIMONTE BNAA86003L BN "PIERMARINI" VIA PASCOLI BENEVENTO BNIC86100D I.C. "PASCOLI" BNAA861009 I.C. "PASCOLI" NORMALE PIAZZA RISORGIMENTO, 2 BENEVENTO BNAA86102B BN "MAZZINI" PIAZZA RISORGIMENTO BENEVENTO BENEVENTO BENEVENTO BNAA86103C BN "PASCOLI" VIA SANDRO PERTINI, 2 BENEVENTO BNVC01000A "P.GIANNONE" BNAA85800D CONVITTO NAZIONALE P. NORMALE PIAZZA ROMA BENEVENTO BNAA85801E BN "SAN FILIPPO" VIA PORT'ARSA BENEVENTO BENEVENTO GIANNONE BNAA85802G BN "PIETA'" VIA PIETA' BENEVENTO BNIC84300X I.C. "G. MOSCATI" BNAA84300Q I.C. "G. MOSCATI" NORMALE COSIMO NUZZOLO,37 BENEVENTO BNAA84301R BN "FERROVIA" VIA GRIMOALDO RE BENEVENTO BENEVENTO BENEVENTO BNAA84304X BN "PEZZAPIANA" CONTRADA PEZZAPIANA BENEVENTO BNIC84400Q I.C. "G.B.LUCARELLI" BNAA84400G I.C. "G.B.LUCARELLI" NORMALE VIA V. GIOBERTI 17 BENEVENTO BNAA84402N BN " VIA TORINO" VIA TORINO BENEVENTO BENEVENTO BENEVENTO BNAA84403P BN "S. MODESTO 2" VIA PALERMO BENEVENTO BNAA84404Q BN "EPITAFFIO" C/DA EPITAFFIO BENEVENTO BNAA84405R BN "S. -

Quadro Ambientale

Comune di Colle Sannita (BN) – Studio di Impatto Ambientale 4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE Il Quadro di Riferimento Ambientale individua il rapporto tra l’opera e l’ambiente circostante. L’ambiente è inteso in senso ampio del termine quale sistema che pone in relazione le componenti naturali ed antropiche, biotiche ed abiotiche. L’ambiente è inteso in questo paragrafo così come sancito dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 1988. Le componenti ed i fattori ambientali previsti dal citato DPCM del 27/12/1988 sono: - Atmosfera : qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica; - Ambiente idrico : acque superficiali (dolci, salmastre e marine) ed acque sotterranee, intese come componenti, come ambienti e come risorse; - Suolo e sottosuolo : intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico nel quadro dell’ambiente in esame ed anche come risorse non rinnovabili; - Vegetazione, flora, fauna : formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali; - Ecosistemi : complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; - Salute pubblica : come individui e comunità; - Rumore e vibrazioni : considerati in rapporto all’ambiente sia naturale ché umano; - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti : considerati in rapporto all’ambiente sia naturale ché umano; - Paesaggio : un elemento che deve essere valutato facendo riferimento a criteri quanto più oggettivi. Alla luce di quanto premesso si procede con la puntuale analisi delle componenti ambientali su riportate per le quali si stimano gli impatti potenziali in termini qualitativi. Progetto per la realizzazione di un parco eolico in località “Monte Freddo” Pagina 179 Comune di Colle Sannita (BN) – Studio di Impatto Ambientale 4.1 INQUADRAMENTO GENERALE DELL(AREA L’area in esame, interessata dalla realizzazione del parco eolico oggetto del presente SIA, costituito da n. -

Covid-19, Allarme Contagi: Più Ricoveri E Casi Sospetti

22 Sabato 21 Marzo 2020 PrimoPianoBenevento M ilmattino.it (C) Ced Digital e Servizi | ID: 00777528 | IP ADDRESS: 109.116.80.152 carta.ilmattino.it Il Coronavirus, la sanità IL NOSOCOMIO Aumentano i casi di sanniti contagiati e i ricoveri, anche per casi sospetti, all’azienda ospedaliera «San Pio»; a destra la tendostruttura allestita all’esterno del pronto soccorso squale Maglione e le senatrici pentastellate Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi, commenta- no la decisione di fornire l’ana- lizzatore per i tamponi all’ospe- Covid-19, allarme contagi: dale Rummo. «Apprendiamo con soddisfazione – scrive Ma- glione, portavoce del gruppo – che l’azienda ospedaliera entre- rà in possesso del macchinario per l’analisi dei tamponi e che intende avanzare richiesta per più ricoveri e casi sospetti eseguirle autonomamente. È il momento di fare ulteriori passi avanti e chiedere con fermezza e unità alla Regione di non la- `Si appesantisce il bilancio dopo la prima vittima `Maglione (M5s): «Tamponi, soluzione interna vicina» sciare ai margini, per l’ennesi- ma volta, la provincia di Bene- I positivi sanniti sono 11: 3 in città e 2 a San Salvatore Paolucci (FdI): «Silenzio assordante su protocolli e dati» vento». Il consigliere regionale del Pd, Erasmo Mortaruolo, in Mastella in un post su facebook in condizioni che non destano provinciale «Fratelli d’Italia», una nota sottolinea che «in que- LO SCENARIO nel quale ha anche sottolineato I rifiuti particolare preoccupazione. invia una nota ai direttori gene- sti giorni di emergenza sono che in tanti non rispettano le Nella giornata di ieri è stata tra- rali di Asl e Rummo, Gennaro stato con i digì del Rummo e prescrizioni, e il sindaco di San sportata in ospedale anche una Volpe e Mario Ferrante, al sin- dell’Asl. -

18/07J201tl ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'imprese

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE TINEOS s.r.l, - UNICEDs.r.l, Spett.le A.S.L. BENEVENTO Dipartimento di Prevenzione c.a.Direttore Via Mascellaro, 1 82100 - Benevento (HN) OGGETTO: Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio della Provincia di Benevento - CALENDARIOTRATTAMENTI. A seguito della Deliberazione Commissariale N.343 del 07/07/2016 di proroga del servizio in oggetto, si trasmette ilcalendario dei trattamenti previsti finoal 31/12/2016. Considerato che il servizio in oggetto sarà effettuato sul territorio urbano pubblico di tutti i Comuni della Provincia dì Benevento, di competenza territoriale della Stazione Appaltante, si chiede di. trasmettere una copia del calendario, approvato dal Dipartimento in indirizzo, a tutti i Sindaci, i quali indicheranno un loro referente del servizio per l'accompagnamento e la segnalazione di particolari criticità territoriali. Le date di esecuzione di ogni singolo intervento e i Comuni da trattare giornalmente sono di seguito riportati per singolo trattamento. Il trattamento di disinfestazione adulticida territoriale, associato alla disinfezione, sarà effettuato in orario notturno a partire dalle ore 22,30; i trattamenti di derattizzazione territoriale, di disinfestazione larvicida territoriale e di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle scuole saranno effettuati in orari diurni a partire dalle ore 8,30. ., Dìsjfifesta-zi~rie ad azione adulticid~ assocìatoalla Disinfezione .• 'i°-ìhte~eritri• • '.' • •:di o,' '. '. '. '... • .:'.' • • • -~ Data di -

I TERREMOTI E IL RISCHIO SISMIC Relatrice

Relazione: I TERREMOTI E IL RISCHIO SISMICO Relatrice: ANGELA CIOTTA Pagina 1 INDICE SOMMARIO Introduzione 1. Perché i terremoti? 2. Come è fatta la Terra? 3. Tipi di margini fra le zolle 4. Il rischio sismico 5. Il terremoto e le faglie 6. Le onde sismiche 7. Le onde di superficie 8. L’energia di un terremoto 9. Gli strumenti per misurare un terremoto 10. I cataloghi sismici 11. Dove accadono i terremoti in Italia 12. Il monitoraggio sismico 13. La sismicità dell’area Sannio-Matese e Vitulano 13.1 Situazione sismica di Vitulano 13.2 23 Novembre 1980: La Terra trema in Irpinia 13.3 Testimonianze dirette ( piccola realtà a Vitulano) 13.4 Caratteri geolitologici e strutturali 13.5 I Piani Regolatori Generali dei Comuni del Parco 14. Gli effetti del terremoto 15. Comportamento degli edifici in caso di sisma 16. L’edificio antisismico 17. Tipologie strutturali di un edificio antisismico 18. Come comportarsi in caso di terremoto 18.1 Prima del terremoto 18.2 Durante il terremoto 18.3 Dopo il terremoto 19. Pianificazione dell’ emergenza in caso di sisma Relazione: I TERREMOTI E IL RISCHIO SISMICO Relatrice: ANGELA CIOTTA Pagina 2 DALLA CONCEZIONE DEL FENOMENO ALLA PERCEZIONE LOCALE Relatrice: ANGELA CIOTTA INTRODUZIONE I terremoti, come pure l'attività vulcanica, sono fenomeni naturali che al tempo stesso rappresentano gli effetti e le prove più evidenti della dinamica in atto nel nostro pianeta. A causa degli ingenti danni che possono provocare, essi costituiscono anche un notevole problema sociale, come testimonia il recente terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002. -

Ambito BN-5 Elenco Scuole Infanzia Ordinato Sulla Base Della Prossimità Tra Le Sedi Definita Dall’Ufficio Territoriale Competente

Anno Scolastico 2018-19 CAMPANIA AMBITO 0005 - DR Campania - Ambito BN-5 Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto BNIC839008 IC N.1 "A. ORIANI" BNAA839004 IC N.1 "A. ORIANI" NORMALE VIALE VITTORIO SANT'AGATA BNAA839015 S. AGATA 1. "S. ANNA" VIA S. ANNA SANT'AGATA S.AGATA S.AGATA EMANUELE III DE' GOTI DE' GOTI BNAA839026 S. AGATA 1. "BAGNOLI" VIA BAGNOLI SANT'AGATA DE' GOTI BNAA839037 S. AGATA 1. "CAP." VIALE VITTORIO SANT'AGATA EMANUELE DE' GOTI BNIC827002 IC N. 2 S.AGATA DEI G. BNAA82700T IC N. 2 S.AGATA DEI G. NORMALE VIALE VITTORIO SANT'AGATA BNAA82701V S. AGATA 2. "FAGGIANO" SANT'AGATA EMANUELE III DE' GOTI DE' GOTI BNAA82702X DURAZZANO "CAP." VIA L. BIANCHI DURAZZANO BNAA827031 DURAZZANO "CASTELLO" VIA BENEVENTO DURAZZANO BNAA827042 S. AGATA 2. "TUORO SANT'AGATA SCIGLIATO" DE' GOTI BNIC862009 I.C. P. PIO AIROLA BNAA862005 I.C. P. PIO AIROLA NORMALE VIA N. ROMANO N. 54 AIROLA BNAA862016 AIROLA "BAGNARA" VIA FOSSA RENA AIROLA BNAA862027 AIROLA "CAP." VIA SORLATI - PARCO AIROLA LUCCIOLA BNAA862038 AIROLA "S. DONATO" VIA DEI FIORI AIROLA BNIC842004 IC "L. VANVITELLI" BNAA84200X IC "L. VANVITELLI" NORMALE P.ZZA ANNUNZIATA,3 AIROLA BNAA842022 -

6/23/2021 Page 1 Powered by Foreign Residents In

10/1/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Campania / Province of Benevento / Bucciano Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Airola Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Dugenta AdminstatAmorosi logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Durazzano Apice ITALIA Faicchio Apollosa Foglianise Arpaia Foiano di Val Arpaise Fortore Baselice Forchia Benevento Fragneto l'Abate Bonea Fragneto Bucciano Monforte Buonalbergo Frasso Telesino Calvi Ginestra degli Campolattaro Schiavoni Campoli del Guardia Monte Taburno Sanframondi Casalduni Limatola Castelfranco in Melizzano Miscano Moiano Castelpagano Molinara Castelpoto Montefalcone di Castelvenere Val Fortore Castelvetere in Montesarchio Val Fortore Morcone Cautano Paduli Ceppaloni Pago Veiano Cerreto Sannita Pannarano Circello Paolisi Colle Sannita Paupisi Cusano Mutri Pesco Sannita Pietraroja Pietrelcina Ponte Pontelandolfo Puglianello Reino San Bartolomeo Powered by Page 3 in Galdo L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin San Giorgio del Provinces Adminstat logo Sannio DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH AVELLINOITALIA San Giorgio La Molara BENEVENTO San Leucio del CASERTA Sannio NAPOLI San Lorenzello SALERNO San Lorenzo Maggiore San Lupo San Marco dei Cavoti San Martino Sannita San Nazzaro -

Scarica Il Documento

PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA SAIPEM COD. TEC. 023087-210 COMMESSA SNAM 9112956 9112957 NR/19189/R-L01 9112958 LOCALITA’ Comuni di Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), SPC-LA-E-83001 Maddaloni (CE), San Felice a Cancello (CE) PROGETTO Rev. Varianti per ispezionabilità Met. Castelcampagnano- Caserta Foglio 1 di 71 DN 550 (22”) e DN 500 (20”) - DP 64 bar nei comuni di 0 Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), Maddaloni (CE) e San Felice a Cancello (CE) VARIANTE PER ISPEZIONABILITA’ MET. CASTELCAMPAGNANO-CASERTA DN 550 (22”) e DN 500 (20”) – DP 64 bar nei comuni di Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), Maddaloni (CE) e San Felice a Cancello (CE) RELAZIONE PRELIMINARE VERIFICA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (D. Lgs 50/2016, Art. 25) NN 0 Emissione per Permessi Cesarini Santi Sabbatini 30/06/20 Rev. Descrizione Elaborato Verificato Approvato Data Documento di proprietà Snam Rete Gas S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA SAIPEM COD. TEC. 023087-210 COMMESSA SNAM 9112956 9112957 NR/19189/R-L01 9112958 LOCALITA’ Comuni di Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), SPC-LA-E-83001 Maddaloni (CE), San Felice a Cancello (CE) PROGETTO Rev. Varianti per ispezionabilità Met. Castelcampagnano- Caserta Foglio 2 di 71 DN 550 (22”) e DN 500 (20”) - DP 64 bar nei comuni di 0 Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), Maddaloni (CE) e San Felice a Cancello (CE) SOMMARIO: 1. PREMESSA .......................................................................................................................................................... 3 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ............................................................................................................................. 3 3. METODOLOGIA APPLICATA ................................................................................................................................19 4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO .............................................................................................................20 5. -

Prefettura Di Benevento Ufficio Territoriale Del Governo Area II—EE.LL

•^Prefettura Benevento Prot. Uscita del 04/11/2019 Numero 0085465 Classifica: 11.01 Prefettura di Benevento Ufficio Territoriale del Governo Area II—EE.LL. -Elettorale Benevento, data protocollo VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLE CANDIDATURE PER L'ACCESSO AL CORSO DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso l'ufficio enti locali di questa Prefettura si è riunita la Commissione valutatrice delle candidature per l'accesso al corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile. Sono presenti : - Dr.ssa. Ester Fedullo, Vice Prefetto Vicario - Presidente; - Dr.ssa Olimpia Cerrata, - Direttore del corso; - Dr.ssa Maria De Feo, Dirigente del corso; - Dott. Pietro Paolo Petriella, designato dall'A.N.U.S.C.A. - Comune di Circello - - Sig. Renato Travaglione, Svolge funzioni di segreteria - componente della Prefettura - A conclusione delle verifiche effettuate sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione delle candidature, richiamati i requisiti prescritti per l'ammissione previsti dagli articolo 1, comma 3, e 4, comma 1, del D.P.R. 396/2000 nonché dal Decreto Prefettizio n. 76676 del 01.10.2019, la Commissione decide : • di ammettere alla partecipazione del corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile i seguenti dipendenti in servizio presso i Comuni sotto indicati: Comune di BONEA > Sig. Sellitto Gaetano nato a Bonea il 5.01.1956 Comune di BUONALBERGO > Sig. Formato Ferrante nato a Buonalbergo il 27.09.1959 Comune di FRAGNETO L'ABATE > Sig. Petrone Pietro nato a Benevento il 2.05.1976 Comune di MELIZZANO > Sig.ra Ruggiero Arduina Raffaelina nata aMelizzano il 23.11.1959 Prefettura di Benevento - Ufficio Entilocali Provinciale tei.