Sancerre a 1/50 000

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Relais Assistants (Es) Maternels (Les

LISTE DES RELAIS ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) ADRESSE SECTEURS COUVERTS ALLOUIS RAMPE « A Petits Pas » ALLOUIS, MEHUN SUR YEVRE 02.48.20.51.74. 26 rue du Chemin Vert [email protected] 18500 ALLOUIS CDC Terres du Haut Berry Acheres, Allogny, Aubinges, Azy, Brecy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, Les Aix d’Angillon, La Chapelotte, Menetou Salon, Montigny, Morogues, Moulins/Yevre, Neuilly en Sancerre, Neuvy deux Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Rians, St Ceols, St Eloy de Gy, St Georges/Moulon, St Martin d’Auxigny, St Palais, Ste Solange, Soulangis, Vasselay, Vignoux ss les Aix CDC Vierzon Sologne Berry Dampierre en Graçay, Genouilly, Graçay, Méry/Cher, Nohant en Graçay, St Georges/La Prée, St Hilaire de Court, St Outrille, Thénioux ARGENT / SAULDRE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. 7 rue du 4 septembre Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18410 ARGENT SUR SAULDRE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AUBIGNY / NERE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. Allée du Printemps Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18700 AUBIGNY SUR NERE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AVORD RAMPE « La Septaine » CDC La Septaine 06.18.56.47.61 ou ZAC Les Alouettes Avord, Baugy, Chaumoux -

PRÉFET DU CHER Direction Départementale Des Territoires

PRÉFET DU CHER Direction départementale des Territoires ARRÊTÉ N°2019-1012 Fixant le nombre et portant désignation des circonscriptions de louveterie ------- La Préfète du Cher, Chevalier de la légion d'Honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite, Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.427-1 à L.427-3 et R.427-1 à R.427-3 ; Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié relatif aux lieutenants de louveterie ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1-2212 du 22 décembre 2009, modifié par l’arrêté préfectoral n° 2019-0934 du 25 juillet 2019 portant découpage des circonscriptions des lieutenants de louveterie ; Vu l’avis du président de la Fédération départementale des chasseurs du Cher, le 15 juillet 2019 ; Sur proposition du directeur départemental des Territoires, ARRÊTE : Article 1er – Les douze circonscriptions de louveterie sont définies comme suit et figurent sur la carte annexée au présent arrêté. 1ère circonscription : Unités de gestion sangliers 1.1 ; 1.2 ; 1.3 - Sur la totalité du territoire des communes suivantes : BRINON-SUR-SAULDRE, CLÉMONT, MENETREOL-SUR-SAULDRE, PRESLY, SAINTE-MONTAINE - Sur une partie du territoire des communes suivantes : ARGENT-SUR-SAULDRE, AUBIGNY-SUR- NÈRE, LA CHAPELLE D’ANGILLON, ENNORDRES, MÉRY-ES-BOIS, NANCAY, NEUVY-SUR- BARANGEON 2ème circonscription : Unités de gestion sangliers 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 A ; 2.5 - Sur la totalité du territoire des communes suivantes : ACHÈRES, AUBINGES, BLANCAFORT, BARLIEU, CONCRESSAULT, DAMPIERRE-EN-CROT, HENRICHEMONT, IVOY-LE-PRÉ, LA CHAPELOTTE, MÉNETOU-SALON, -

REGLEMENT INTERIEUR Déchèteries

REGLEMENT INTERIEUR Déchèteries 1 SOMMAIRE ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT ......................................................................................................... 5 ARTICLE 2 : DEFINITION DES DECHETERIES ............................................................................................. 5 ARTICLE 3 : ROLE DES DECHETERIES ........................................................................................................ 5 ARTICLE 4 : DOMAINE D’APPLICATION.................................................................................................... 5 ARTICLE 5 : DECHETS ET VOLUMES AUTORISES ...................................................................................... 5 ARTICLE 6 : DECHETS SPECIFIQUES ......................................................................................................... 7 Article 6-1 : Pneus ............................................................................................................................... 7 Article 6-2: Déchets amiantés ............................................................................................................ 8 ARTICLE 7 : DECHETS INTERDITS EN DECHETERIE ................................................................................... 8 ARTICLE 8: REEMPLOI .............................................................................................................................. 8 ARTICLE 9: PRET D’UN BROYEUR A VEGETAUX ...................................................................................... -

Eau Potable & Assainissement Collectif

EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT COLLECTIF A compter du 1er janvier 2021, l’eau potable et l’assainissement collectif sont deux nouvelles compétences de la communauté de communes. Les Terres du Haut Berry deviennent l’acteur principal de l’eau sur le territoire. Leurs missions sont l’exploitation des réseaux ainsi que l’investissement, afin de maintenir un réseau avec des infrastructures de qualité et un rejet dans le milieu naturel respectueux de la réglementation en vigueur. Retrouvez ici les informations de vos contacts selon votre commune de résidence. EAU POTABLE Régie Délégation de Délégation de Délégation de service public service public service public Clientèle : Clientèle : Clientèle Clientèle : 02 48 64 75 75 03 58 71 30 00 Astreinte : 0 977 408 408 Astreinte : Astreinte : 0 969 323 529 Astreinte : 02 48 64 75 75 03 80 45 18 08 0977 401 129 Brécy Achères Allogny Neuvy-deux -Clochers Fussy Les Aix-d’Angillon Allouis Neuilly-en-Sancerre Pigny Aubinges Henrichemont St-Georges -sur-Moulon Azy St-Martin-d’Auxigny La Chapelotte Vignoux-sous-les-Aix Menetou-Salon Moulins sur yèvre Morogues Parassy Quantilly Rians Saint-Palais Saint-Eloy-de-Gy Sainte-Solange Soulangis Vasselay ASSAINISSEMENT COLLECTIF Régie Délégation de Délégation de service public service public Clientèle : Clientèle : Clientèle 02 48 64 75 75 03 58 71 30 00 Astreinte : Astreinte : Astreinte : 0 969 323 529 02 48 64 75 75 03 80 45 18 08 Les Aix-d’Angillon Fussy Allogny Azy Menetou-Salon Allouis Brécy Pigny Sainte-Solange Neuvy-deux-Clochers Rians Quantilly Saint-Eloy-de-Gy -

Fr2400517 « Coteaux Calcaires Du Sancerrois »

DOCUMENT D ’O BJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR2400517 « COTEAUX CALCAIRES DU SANCERROIS » TOME 1 : DIAGNOSTIC VERSION FINALE - OCTOBRE 2007 DOCUMENT D ’O BJECTIFS DU SITE D ’I MPORTANCE COMMUNAUTAIRE FR2400517 « COTEAUX CALCAIRES DU SANCERROIS » DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400517 « Coteaux calcaires du Sancerrois » 1 Tome I : diagnostic – version finale – octobre 2007 DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400517 « Coteaux calcaires du Sancerrois » 2 Tome I : diagnostic – version finale – octobre 2007 Sommaire PREMIERE PARTIE : LA DIRECTIVE « HABITATS-FAUNE-FLORE » ET LE RESEAU NATURA 2000 I. CADRE GENERAL DE LA DIRECTIVE HABITATS-FAUNE-FLORE .............. 12 I.1. ORIGINES ET CONTENU ............................................................................... 12 I.2. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES « HABITATS » ET « OISEAUX » EN DROIT FRANÇAIS .......................................................................................................... 13 I.2.1. Transposition en droit français : ................................................... 13 I.2.2. Parution des décrets d’application................................................ 13 I.3. LA LOI DTR ET NATURA 2000 ..................................................................... 13 II. LE DOCUMENT D’OBJECTIFS....................................................................... 14 II.1. L’ ELABORATION DU DOCUMENT D ’O BJECTIFS ....................................... 14 II.2. LA PHASE D ’ANIMATION DU DOCOB................................................... -

60Km 80Km 96Km 66Km 83Km 102Km Bourges

Dimanche 4 avril 2021 Dimanche 11 avril 2021 60km 80km 96km 66km 83km 102km Bourges Bourges Bourges Bourges Bourges Bourges Pierrelay Pierrelay Pierrelay La Chapelle La Chapelle La Chapelle Villeneuve Villeneuve Villeneuve Pissevieille Pissevieille Pissevieille Fublaine Fublaine Fublaine Le Subdray Le Subdray Le Subdray Preuilly Preuilly Preuilly St Caprais St Caprais St Caprais Quincy Quincy Quincy Arcay Arcay Arcay Mehun Reuilly Reuilly St florent Lapan Lapan Bourgneuf Cherry Massay Villeneuve Chateauneuf Chateauneuf La Rose Lury Brinay La Chapelle Corquoy Corquoy Vasselay Dir foecy Quincy Bourges Lunery Lunery Asnières Quincy Mehun St florent Civray Bourges Mehun Bourgneuf Villeneuve Direction plou Berry-Bouy La Rose Dir marmagne Villeneuve St doulchard Vasselay Pierrelay Marmagne Bourges Asnières Bourges Berry Bouy Bourges Les gdes bruyeres Route vouzeron St doulchard Bourges 10926627 12667363 12667609 12667591 Dimanche 18 avril 2021 Dimanche 25 avril 2021 64km 80km 100km 66km 80km 100km Bourges Bourges Bourges Bourges Bourges Bourges St Michel St michel St michel Plaimpied Plaimpied Plaimpied Soulangis Menetou Menetou St denis de palin St denis de palin St denis de palin La Rongère Parassy Parassy Direction vornay Vornay Vornay Les Aix Morogues Morogues Dun Osmery Jussy Rians Les Aix Humbligny Vorly Bussy Raymond Francheville Rians Mortigny Levet Dun Cornusse Brécy Francheville Azy Les maisons rougesVorly Lugny Le Briou St igny Etrechy Trouy Levet Blet Nohant Villabon Gron Bourges Les maisons rougesChalivoy Moulins Farges Villequiers -

DREAL CENTRE Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 - Site Internet: Www1.Centre.Ecologie.Gouv.Fr

CENTRE NATURA 2000 CHER DIRECTIVE "HABITATS" SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE N° du site : FR2400517 Nom : COTEAUX CALCAIRES DU SANCERROIS Surface du périmètre: 195 ha Intérêt : Belles formations végétales sur calcaire depuis la pelouse xérophile jusqu'aux forêts sèches. Grande richesse en Orchidées des pelouses sèches, souvent associées à des landes à Genévriers. Présence d'un important site d'hibernation de chauves-souris (6 espèces d’intérêt communautaire) comptabilisant plusieurs centaines d’individus, ainsi que quelques colonies de reproduction (Grand Murin, Petit Rhinolophe). Les ruisseaux hébergent une faune de qualité avec notamment l'Ecrevisse à pattes blanches et des poissons devenus rares en Europe. Caractères du site : Pelouses sur calcaire dur des environs de Sancerre et du Sud du Pays-Fort. Landes à Genévriers et ourlets thermophiles en continuité avec la forêt. Ruisseaux en amont d’Aubinges, abritant une population relictuelle de la rare Ecrevisse à pattes blanches. Liste des communes : Aubinges, Azy, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Humbligny, Montigny, Morogues, Saint Céols, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues. Liste des protections et inventaires existant Liste des inventaires ZNIEFF: 1014, 10140003, 10410000 Types d’habitats de l’annexe I présents ou à confirmer 5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 6210* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées -

Terres D U H a U T Berry

Jeudi 1 novembre COMMUNES LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 Fussy Collecte Henrichemont (les écarts) Collecte Humbligny Collecte Montigny Collecte Moulins sur Yèvre Collecte Parassy Collecte Pigny Collecte St Georges sur Moulon Collecte Vignoux sous les Aix Collecte La Chapelotte Collecte Les Aix d'Angillon Collecte Neuilly en Sancerre Collecte Neuvy deux Clochers Collecte St Martin d'Auxigny Collecte St Palais Collecte Tournée petit camion* Collecte Collecte Achères Collecte Aubinges Collecte Humbligny (Conques Haut et Bas) Collecte Jour férié Les Aix d'Angillon* Collecte Menetou Salon Collecte Morogues Collecte TERRES DU HAUTTERRES DU BERRY Saint-Céols Collecte St Eloy de Gy Collecte Ste Solange Collecte Allogny Collecte Henrichemont (centre) Collecte Quantilly Collecte Rians Collecte Soulangis Collecte Vasselay Collecte Azy Collecte Brécy Collecte Tournée petit camion* Fussy Le bois désséché / Chemin des glaudes / Chemin des lacs Menetou Chemin du prieuré / Rue de la coque / Rue neuve / Le chézou / Les augerats / Les carêmes / Les côteaux / Les moraits / Les sauces Pigny Les irantèles / Rue de la cendrille Quantilly Les buzançais St Eloy de Gy Rue au maçon / Rue du danjon / Rue du stade / Le claudy / Le perron St Geoges sur Moulon Rue du crot / La duranderie / La métairie St Martin d'Auxigny Route des forêts / Les rochons / Les berthiers / Les massicots / Les places Les aix* Rue des acacias / Rue des lilas / rue andré borde / rue bravat / Rue des platanes / Rue des peupliers / Impasse du 16 juin / Rue Anne Marie Delaye / Rue des lauriers / Rue des sports / Impasse Gillon de Sully / Place Béguineau / Rue des ormes / Rue des chailloux / Rue buhot de kersers. -

Compte Rendu Conseil Municipal – Séance Du 02 Mai 2018

Compte rendu conseil municipal – séance du 02 mai 2018 Présents : LEGERET Isabelle, SANGAY Valérie, MENIGON Jean-François, HAUTIN Patrick, LE GALCHER Yann, TURPAULT Jean-François,. DERBIER Cédric, CHOPINEAU Aurélien. Absents excusés : GODON Christophe, FOUCHER Estelle Objet : ATELIERS MUNICIPAUX – RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES Madame le Maire donne le résultat de l’appel d’offres pour les travaux de restructuration et extension des ateliers municipaux. Mr CHOPINEAU Aurélien concerné par le dossier sort de la séance. LOT 1 (montant HT) DEMOLITION GROS OEUVRE CARRELAGE SAS ECB 57853.00 € SARL FINO 52579.08 € SARL DIAS 76790.18 € CAZIN 47588.14 € LOT 2 (montant HT) CHARPENTE OSSATURE BOIS BARDAGE TOITURE SANCERROISE 56132.33 € GUILLAUMOT SAS 59506.00 € AM CHOPINEAU 94118.96 € SARL LEGER 62906.22 € ELVIN 62258.92 € LOT 3 (montant HT) COUVERTURE ZINGUERIE TOITURE SANCERROISE 24094.09 € GUILLAUMOT SAS 26449.75 € AM CHOPINEAU 27925.00 € LOT 4 (montant HT) MENUISERIES BOIS INT MENUISERIES EXT ALU SERRURERIE ELVIN 66283.70 € LOT 5 (montant HT) PLATRERIE FAUX PLAFONDS PEINTURE SIGNALETIQUE LAGRANGE 34251.00 € B.DECOR 29572.38 € SBPI 25392.24 € DACOSTA 19896.19 € LOT 6 (montant HT) COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES CHAUFFAGE VENTILATION SAS GUYARD 21329.00 € SDEE 20255.12 € LOT 7 (montant HT) PLOMBERIE SANITAIRES BPCE 22800.00 € LOT 8 (montant HT) AMENAGEMENT VRD ROBINEAU SAS 96240.50 € CAZIN 73753.40 € Elle fait part de l’analyse des offres par le cabinet d’architectes « ESPACE PLURIEL », ce dernier propose de retenir les offres suivantes au vu des critères mentionnés dans l’appel d’offres Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de suivre les propositions du bureau d’étude (à l’unanimité) Et donne pouvoir à Madame Le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. -

86-SGN-398-CEN.Pdf

SYNCIDAT DU C.R.A.R. DU CANTON LES AIX D'ANGILÜON (CHER) ETUDE DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE POUR L'IRRIGATION BRGM 2ème Phase : ETUDE DETAILLEE par Ph. MAGET 86 SGN 398 CEN juillet 1986 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL CENTRE 10, avenue Buffon 45071 ORLEANS CEDEX 2 TpI- :îR. 63.55 .66 SYNDICAT DU C.R.A.R. DU CANTON LES AIX D'ANGILLON (CHER) ETUDE DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE POUR L'IRRIGATION 2ème Phase : ETUDE DETAILLEE RESUME 86 SGN 398 CEN Auteur : MAGET Philippe SYNDICAT DU C,R.A,R. DU CANTON LES AIX D'ANGILLON (CHER) Le syndicat du .C.R.A.R. du canton LES AIX d'ANGILLON a confié au Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Service Géologigue Régional Centre l'étude des ressources en eau en vue de l'irrigation pour 37 agriculteurs groupés au sein du syndicat. Cette étude doit se prolonger par la réalisation de forages de reconnaissance qui seraient transformés en puits d'exploitation en cas de succès. Après la première phase présentant la synthèse documentaire, l'étude s'est poursuivie par la photo- interprétation vérifiée sur le terrain par la recher¬ cher d'indices et une prospection géophysique (V.L.F.), ainsi que par une enquête auprès des agriculteurs. Les résultats de cette phase ont conduit à sélectionner 80 sites classés par chances de succès afin de permettre un choix pour la troisième phase de programme. Le canton des AIX D'ANGILLON possède déjà des ressources en eau reconnues dans les formations géologiques du Calcaire de Bourges et du Calcaire lité-inférieur mais cantonnées dans les grandes vallées (Colin, Marsiauge, Crot, ...) et le plus souvent au droit d'accidents structuraux transversaux. -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal Porter À Connaissance De L'état De

PlanPlan locallocal d’urbanismed’urbanisme IntercommunalIntercommunal Août 2016 PorterPorter àà connaissanceconnaissance dede l’Étatl’État dede lala communautécommunauté dede communescommunes EnEn TerresTerres VivesVives FF AA SS CC II CC UU LL EE 33 Direction Départementale des Territoires1 du Cher Service Connaissance, Aménagement et Planification Bureau Documents d’Urbanisme et Planification 2 SOMMAIRE 1. CONTEXTE GÉNÉRAL p. 7 2. DÉMOGRAPHIE, DÉPLACEMENTS ET AMÉNAGEMENTS Démographie p. 11 Logement p. 15 Déplacements et Transports p. 21 Consommation d’espace et structure urbaine p. 26 3. SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, ATTRACTIVITÉ Entreprises et emploi p. 33 Situation sociale p. 37 Attractivité p. 40 4. ENVIRONNEMENT Assainissement p. 47 Ressource en eau p. 50 Milieux aquatiques et biodiversité p. 52 Forêt p. 57 Zonages environnementaux p. 58 Énergies renouvelables p. 59 5. PATRIMOINE, PAYSAGE ET AGRICULTURE Patrimoine p. 63 Paysage p. 64 Agriculture p. 66 6. RISQUES, NUISANCES ET QUALITÉ DE VIE Risques p. 73 Nuisances p. 77 7. ANNEXES p. 79 Annexe 1: Tableau de zones de frayères Annexe 2: Tableau de zonages environnementaux Annexe 3: Tableau des éléments à préserver Annexe 4: Tableau des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 3 4 1 CONTEXTE GÉNÉRAL 5 6 Située au Nord de l’agglomération de Bourges, assurant la jonction entre la Sologne et la Champagne Berrichonne, la communauté de communes En Terres Vives, créée en 1994, comprend 11 communes du canton historique de Saint-Martin-d’Auxigny. Elle se situe sur l’axe de communication structurant, l’axe nord-sud reliant Paris au Massif Central et l’axe est-ouest reliant le sillon rhodanien à la façade atlantique. -

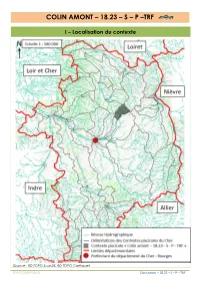

Colin Amont – 18.23 – S – P –Trf

COLIN AMONT – 18.23 – S – P –TRF I – Localisation du contexte (Source : BD TOPO Scan25, BD TOPO Carthage) PDPG FDAAPPMA18 Colin amont – 18.23 – S – P – TRF II – Description générale *Cette carte n’a qu’une valeur indicative, et n’est en aucun cas une carte des linéaires réglementaires de cours d’eau. Se référer à la carte du lien de la DDT du Cher (http://cartelie.application.developpement- durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=conditionnalite&service=DDT_18) (Source : DDT 18). (Source : BD Carthage, BD SURFACE_EAU, BD ROE_Métropole_20140527) PDPG FDAAPPMA18 Colin amont – 18.23 – S – P – TRF SYNTHESE DESCRIPTION CONTEXTE Cette partie du Colin s’écoule principalement dans la région naturelle du Pays Fort, dans un environnement essentiellement agricole au relief moyennement marqué (Source : Chambre d’agriculture du Cher). Situé au centre du département, ce contexte représente la partie amont du cours d’eau qui prend sa source dans le département du Cher, au niveau de la commune de Morogues (forêt des Joncs). Le Colin est un affluent en rive droite de l’Yèvre dont la confluence se situe au niveau de la commune de Saint-Germain- du-Puy. Le Colin est classé en deuxième catégorie piscicole, bien que ce contexte soit clairement salmonicole. L’amont du contexte est placé en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) « nappe du Cénomanien » sur les communes de Humbligny et Morogues pour les masses d’eau souterraines. Les ZRE sont définies en application de l'article R211-71 du code de l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins" (Source : eaufrance.fr).