Fr2400517 « Coteaux Calcaires Du Sancerrois »

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Commune Du Bassin Loire-Bretagne

Commune du bassin Loire-Bretagne n° Région département Département Nom commune Code INSEE AUVERGNE 03 ALLIER ABREST 03001 AUVERGNE 03 ALLIER AGONGES 03002 AUVERGNE 03 ALLIER AINAY-LE-CHATEAU 03003 AUVERGNE 03 ALLIER ANDELAROCHE 03004 AUVERGNE 03 ALLIER ARCHIGNAT 03005 AUVERGNE 03 ALLIER ARFEUILLES 03006 AUVERGNE 03 ALLIER ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST 03007 AUVERGNE 03 ALLIER ARRONNES 03008 AUVERGNE 03 ALLIER AUBIGNY 03009 AUVERGNE 03 ALLIER AUDES 03010 AUVERGNE 03 ALLIER AUROUER 03011 AUVERGNE 03 ALLIER AUTRY-ISSARDS 03012 AUVERGNE 03 ALLIER AVERMES 03013 AUVERGNE 03 ALLIER AVRILLY 03014 AUVERGNE 03 ALLIER BAGNEUX 03015 AUVERGNE 03 ALLIER BARBERIER 03016 AUVERGNE 03 ALLIER BARRAIS-BUSSOLLES 03017 AUVERGNE 03 ALLIER BAYET 03018 AUVERGNE 03 ALLIER BEAULON 03019 AUVERGNE 03 ALLIER BEAUNE-D'ALLIER 03020 AUVERGNE 03 ALLIER BEGUES 03021 AUVERGNE 03 ALLIER BELLENAVES 03022 AUVERGNE 03 ALLIER BELLERIVE-SUR-ALLIER 03023 AUVERGNE 03 ALLIER BERT 03024 AUVERGNE 03 ALLIER BESSAY-SUR-ALLIER 03025 AUVERGNE 03 ALLIER BESSON 03026 AUVERGNE 03 ALLIER BEZENET 03027 AUVERGNE 03 ALLIER BILLEZOIS 03028 AUVERGNE 03 ALLIER BILLY 03029 AUVERGNE 03 ALLIER BIOZAT 03030 AUVERGNE 03 ALLIER BIZENEUILLE 03031 AUVERGNE 03 ALLIER BLOMARD 03032 AUVERGNE 03 ALLIER BOST 03033 AUVERGNE 03 ALLIER BOUCE 03034 AUVERGNE 03 ALLIER LE BOUCHAUD 03035 AUVERGNE 03 ALLIER BOURBON-L'ARCHAMBAULT 03036 AUVERGNE 03 ALLIER BRAIZE 03037 AUVERGNE 03 ALLIER BRANSAT 03038 AUVERGNE 03 ALLIER BRESNAY 03039 AUVERGNE 03 ALLIER BRESSOLLES 03040 AUVERGNE 03 ALLIER LE BRETHON 03041 AUVERGNE 03 ALLIER -

Liste Des Relais Assistants (Es) Maternels (Les

LISTE DES RELAIS ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) ADRESSE SECTEURS COUVERTS ALLOUIS RAMPE « A Petits Pas » ALLOUIS, MEHUN SUR YEVRE 02.48.20.51.74. 26 rue du Chemin Vert [email protected] 18500 ALLOUIS CDC Terres du Haut Berry Acheres, Allogny, Aubinges, Azy, Brecy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, Les Aix d’Angillon, La Chapelotte, Menetou Salon, Montigny, Morogues, Moulins/Yevre, Neuilly en Sancerre, Neuvy deux Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Rians, St Ceols, St Eloy de Gy, St Georges/Moulon, St Martin d’Auxigny, St Palais, Ste Solange, Soulangis, Vasselay, Vignoux ss les Aix CDC Vierzon Sologne Berry Dampierre en Graçay, Genouilly, Graçay, Méry/Cher, Nohant en Graçay, St Georges/La Prée, St Hilaire de Court, St Outrille, Thénioux ARGENT / SAULDRE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. 7 rue du 4 septembre Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18410 ARGENT SUR SAULDRE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AUBIGNY / NERE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. Allée du Printemps Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18700 AUBIGNY SUR NERE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AVORD RAMPE « La Septaine » CDC La Septaine 06.18.56.47.61 ou ZAC Les Alouettes Avord, Baugy, Chaumoux -

REGLEMENT INTERIEUR Déchèteries

REGLEMENT INTERIEUR Déchèteries 1 SOMMAIRE ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT ......................................................................................................... 5 ARTICLE 2 : DEFINITION DES DECHETERIES ............................................................................................. 5 ARTICLE 3 : ROLE DES DECHETERIES ........................................................................................................ 5 ARTICLE 4 : DOMAINE D’APPLICATION.................................................................................................... 5 ARTICLE 5 : DECHETS ET VOLUMES AUTORISES ...................................................................................... 5 ARTICLE 6 : DECHETS SPECIFIQUES ......................................................................................................... 7 Article 6-1 : Pneus ............................................................................................................................... 7 Article 6-2: Déchets amiantés ............................................................................................................ 8 ARTICLE 7 : DECHETS INTERDITS EN DECHETERIE ................................................................................... 8 ARTICLE 8: REEMPLOI .............................................................................................................................. 8 ARTICLE 9: PRET D’UN BROYEUR A VEGETAUX ...................................................................................... -

Écoles Soulangis Et Saint Michel De Volangis

Année scolaire 2017-2018 Nouveau inscription à l’année ÉCOLES SOULANGIS ET SAINT MICHEL DE VOLANGIS Bulletin d’inscription aux activités périscolaires Réponse obligatoire avant le 3 juillet 2017 Gratuit SOULANGIS & SAINT MICHEL DE VOLANGIS 1er trimestre Toutes ces activités sont organisées par la communauté de communes Classes : PS - MS - GS Terres du Haut Berry et sont Horaires : Lundi 13h20 - 16h20 gratuites pour les familles. à Saint Michel de Volangis Pour inscrire votre enfant, vous Les CP de Saint Michel de Volangis auront aussi la possibilité de participer aux activités proposées devez compléter le bulletin à Soulangis si leurs parents peuvent les y emmener. d’inscription recto-verso et A Saint Michel de Volangis, chaque enfant devra être déposé à l’école et récupéré à la salle des fêtes. le remettre à l’enseignant de votre enfant avant la date indiquée ..... Jeux d’Antan et jeux de ballons avec Katia ISAERT et Alizée LAROCHETTE, sur la page de garde. Salle des fêtes Création manuelle, eveil, contes, jeux de société Après retour de cette fiche, votre et jeux sportifs. enfant sera automatiquement Classes : CP-CE1-CE2-CM1-CM2 inscrit aux activités. Horaires : Lundi 13h30 - 16h30 Attention : passé cette date, à Soulangis nous ne pourrons pas garantir ..... Ludi Photos avec Elodie JOSEPH, l’inscription de votre enfant. Salle de la mairie Un atelier pour jouer et déformer les photos de l’illusion d’optique à la création. Liste des activités ..... Le geste théâtral avec La communauté de communes se réserve Caroline DELAPORTE, le droit de modifier le programme Salle des fêtes d’activités en raison de la météo, des Expression théâtral à travers le jonglage. -

École Opération Nez Rouge

École Opération nez rouge Page 24 Numéro 4 • Février 2014 www.lesaixdangillon.fr Les écoles qui chantent Noël à la cantine La Cavalcade L’exposition du Centre Artistique Une réalisation des élèves de l’école maternelle L’édito du Maire... L’année 2014 sera une année de renouvellement du conseil municipal et le bulletin municipal que vous allez recevoir est donc de ce fait le dernier de cette mandature. Comme annoncé dans mon édito 2013, la diminution des dotations de l’état et des subventions moins importantes de nos partenaires habituels nous a obligés en 2013 à procéder à des choix dans nos investissements. Néanmoins, pour cette année 2013, une somme de 1 301 805 € a été consacrée en investissement à des travaux de voirie, de bâtiment et d’achats de matériels. Vous trouverez la liste de ces investissements dans le journal. Sommaire Le regroupement des professionnels de santé rassemblera sur le même site : 3 cabinets médicaux de médecins généralistes, 1 cabinet d’infirmières, Le conseil municipal 2008-2014 4 1 cabinet de masseurs kinésithérapeutes, le service Les différentes commissions 5 de soins infirmiers à domicile, le service d’assistance sociale et 1 cabinet pour les visites médicales Comptes-rendus professionnelles. Ce dossier, administrativement, a des Conseils Municipaux 6 pris un peu de retard mais aujourd’hui le permis de construire est instruit et accepté et nous allons lancer Les finances de la commune 8 l’appel d’offres. Evénements 2013 9 Notre ville se doit d’être belle et accueillante, c’est Travaux 2013 10 ce que nous nous efforçons de faire au quotidien par l’embellissement ou par le soutien aux associations, Organigramme des services 13 mais aussi par une coopération parfaite avec la État civil 14 communauté de communes. -

DREAL CENTRE Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 - Site Internet: Www1.Centre.Ecologie.Gouv.Fr

CENTRE NATURA 2000 CHER DIRECTIVE "HABITATS" SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE N° du site : FR2400517 Nom : COTEAUX CALCAIRES DU SANCERROIS Surface du périmètre: 195 ha Intérêt : Belles formations végétales sur calcaire depuis la pelouse xérophile jusqu'aux forêts sèches. Grande richesse en Orchidées des pelouses sèches, souvent associées à des landes à Genévriers. Présence d'un important site d'hibernation de chauves-souris (6 espèces d’intérêt communautaire) comptabilisant plusieurs centaines d’individus, ainsi que quelques colonies de reproduction (Grand Murin, Petit Rhinolophe). Les ruisseaux hébergent une faune de qualité avec notamment l'Ecrevisse à pattes blanches et des poissons devenus rares en Europe. Caractères du site : Pelouses sur calcaire dur des environs de Sancerre et du Sud du Pays-Fort. Landes à Genévriers et ourlets thermophiles en continuité avec la forêt. Ruisseaux en amont d’Aubinges, abritant une population relictuelle de la rare Ecrevisse à pattes blanches. Liste des communes : Aubinges, Azy, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Humbligny, Montigny, Morogues, Saint Céols, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues. Liste des protections et inventaires existant Liste des inventaires ZNIEFF: 1014, 10140003, 10410000 Types d’habitats de l’annexe I présents ou à confirmer 5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 6210* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées -

86-SGN-398-CEN.Pdf

SYNCIDAT DU C.R.A.R. DU CANTON LES AIX D'ANGILÜON (CHER) ETUDE DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE POUR L'IRRIGATION BRGM 2ème Phase : ETUDE DETAILLEE par Ph. MAGET 86 SGN 398 CEN juillet 1986 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL CENTRE 10, avenue Buffon 45071 ORLEANS CEDEX 2 TpI- :îR. 63.55 .66 SYNDICAT DU C.R.A.R. DU CANTON LES AIX D'ANGILLON (CHER) ETUDE DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE POUR L'IRRIGATION 2ème Phase : ETUDE DETAILLEE RESUME 86 SGN 398 CEN Auteur : MAGET Philippe SYNDICAT DU C,R.A,R. DU CANTON LES AIX D'ANGILLON (CHER) Le syndicat du .C.R.A.R. du canton LES AIX d'ANGILLON a confié au Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Service Géologigue Régional Centre l'étude des ressources en eau en vue de l'irrigation pour 37 agriculteurs groupés au sein du syndicat. Cette étude doit se prolonger par la réalisation de forages de reconnaissance qui seraient transformés en puits d'exploitation en cas de succès. Après la première phase présentant la synthèse documentaire, l'étude s'est poursuivie par la photo- interprétation vérifiée sur le terrain par la recher¬ cher d'indices et une prospection géophysique (V.L.F.), ainsi que par une enquête auprès des agriculteurs. Les résultats de cette phase ont conduit à sélectionner 80 sites classés par chances de succès afin de permettre un choix pour la troisième phase de programme. Le canton des AIX D'ANGILLON possède déjà des ressources en eau reconnues dans les formations géologiques du Calcaire de Bourges et du Calcaire lité-inférieur mais cantonnées dans les grandes vallées (Colin, Marsiauge, Crot, ...) et le plus souvent au droit d'accidents structuraux transversaux. -

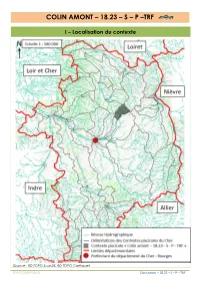

Colin Amont – 18.23 – S – P –Trf

COLIN AMONT – 18.23 – S – P –TRF I – Localisation du contexte (Source : BD TOPO Scan25, BD TOPO Carthage) PDPG FDAAPPMA18 Colin amont – 18.23 – S – P – TRF II – Description générale *Cette carte n’a qu’une valeur indicative, et n’est en aucun cas une carte des linéaires réglementaires de cours d’eau. Se référer à la carte du lien de la DDT du Cher (http://cartelie.application.developpement- durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=conditionnalite&service=DDT_18) (Source : DDT 18). (Source : BD Carthage, BD SURFACE_EAU, BD ROE_Métropole_20140527) PDPG FDAAPPMA18 Colin amont – 18.23 – S – P – TRF SYNTHESE DESCRIPTION CONTEXTE Cette partie du Colin s’écoule principalement dans la région naturelle du Pays Fort, dans un environnement essentiellement agricole au relief moyennement marqué (Source : Chambre d’agriculture du Cher). Situé au centre du département, ce contexte représente la partie amont du cours d’eau qui prend sa source dans le département du Cher, au niveau de la commune de Morogues (forêt des Joncs). Le Colin est un affluent en rive droite de l’Yèvre dont la confluence se situe au niveau de la commune de Saint-Germain- du-Puy. Le Colin est classé en deuxième catégorie piscicole, bien que ce contexte soit clairement salmonicole. L’amont du contexte est placé en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) « nappe du Cénomanien » sur les communes de Humbligny et Morogues pour les masses d’eau souterraines. Les ZRE sont définies en application de l'article R211-71 du code de l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins" (Source : eaufrance.fr). -

Jours Feries 2017

JOURS FERIES 2017 LUNDI 17 AVRIL 2017 COMMUNES LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 SAMEDI 22 Henrichemont (écarts)/La Borne Rattrapage Humbligny/Montigny Rattrapage Neuvy-deux-Clochers Rattrapage Neuilly-en-Sancerre/ La Chapelotte Rattrapage Morogues/Aubinges Rattrapage FERIE Saint-Céols/Achères Rattrapage Achères/Conques Haut et Bas d' Humbligny Rattrapage Henrichemont (centre) Rattrapage LUNDI 01 MAI 2017 COMMUNES LUNDI 01 MARDI 02 MERCREDI 03 JEUDI 04 VENDREDI 05 SAMEDI 06 Henrichemont (écarts)/La Borne Rattrapage Humbligny/Montigny Rattrapage Neuvy-deux-Clochers Rattrapage Neuilly-en-Sancerre/ La Chapelotte Rattrapage Morogues/Aubinges Rattrapage FERIE Saint-Céols/Achères Rattrapage Achères/Conques Haut et Bas d' Humbligny Rattrapage Henrichemont (centre) Rattrapage LUNDI 08 MAI COMMUNES LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 SAMEDI 13 Henrichemont (écarts)/La Borne Rattrapage Humbligny/Montigny Rattrapage Neuvy-deux-Clochers Rattrapage Neuilly-en-Sancerre/ La Chapelotte Rattrapage Morogues/Aubinges Rattrapage FERIE Saint-Céols/Achères Rattrapage Achères/Conques Haut et Bas d' Humbligny Rattrapage Henrichemont (centre) Rattrapage JOURS FERIES 2017 JEUDI 25 MAI 2017 COMMUNES LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 Henrichemont (écarts)/La Borne Collecte Humbligny/Montigny Collecte Neuvy-deux-Clochers Collecte Neuilly-en-Sancerre/ La Chapelotte Collecte Morogues/Aubinges Collecte FERIE Saint-Céols/Achères Collecte Achères/Conques Haut et Bas d' Humbligny Collecte Henrichemont (centre) -

Etat Parcellaire Bourges

Communauté d'Agglomération de Bourges Périmètres de Protection Champ captant de Saint Ursin (Forages F1, F2 & F3) à BOURGES 18033 Bourges Liste des propriétaires Identité des propriétaires Date et lieu de naissance Adresses Droit de propriété Quotité COMMUNE DE BOURGES Mairie - 11 rue Jacques Rimbault SIREN : 211 800 339 18000 BOURGES Parcelles Section N° Lieu-dit Surface totale Périmètre immédiat PPR2 BO 199 Chaussée de Chappe 0 ha 76 a 65 0 ha 73 a 05 0 ha 03 a 60 BO 200 Chaussée de Chappe 0 ha 02 a 70 0 ha 02 a 70 Section N° Lieu-dit Surface totale PPR1 PPR2 PPR3 BL 159 Les Barbottes 0 ha 01 a 87 0 ha 01 a 87 BL 160 Les Barbottes 0 ha 09 a 11 0 ha 09 a 11 BL 179 3 rue Ferchault de Réaumur 0 ha 00 a 95 0 ha 00 a 95 BL 194 28 rue Ferchault de Réaumur 0 ha 01 a 98 0 ha 01 a 98 BL 215 8 rue Hardoin Mansard 0 ha 00 a 37 0 ha 00 a 37 BL 277 Rue Bernard Palissy 0 ha 00 a 41 0 ha 00 a 41 BM 369 Marais des Plantons 0 ha 16 a 78 0 ha 16 a 78 BN 16 Chemin des Plantons 1 ha 78 a 20 1 ha 78 a 20 BN 45 Route de La Charité 0 ha 07 a 42 0 ha 07 a 42 BN 60 Chemin des Plantons 0 ha 19 a 45 0 ha 19 a 45 BN 62 Chemin des Plantons 0 ha 03 a 75 0 ha 03 a 75 BO 236 Marais de Saint Ursin 0 ha 50 a 40 0 ha 50 a 40 BO 240 Marais de Saint Ursin 0 ha 01 a 19 0 ha 01 a 19 BO 246 Chaussée de Chappe 0 ha 15 a 24 0 ha 15 a 24 BV 46 Chaussée de Chappe 0 ha 12 a 68 0 ha 12 a 68 BW 30 Les Picaults 0 ha 07 a 67 0 ha 07 a 67 BW 31 Les Picaults 0 ha 09 a 66 0 ha 09 a 66 BW 231 Les Picaults 0 ha 02 a 48 0 ha 02 a 48 BX 88 Château de Chappe 0 ha 09 a 09 0 ha 09 a 09 BX 95 -

Monsieur BACHELIER SEBASTIEN SALARIE AGRICOLE, GROUPEMENT D'employeurs GANGNERON- COURTI, BRECY Demeurant À LES AIX-D'angillon

LA PRÉFÈTE DU CHER Arrêté n° 2015 - 1 - 0776 accordant la médaille d'honneur agricole ---------------- La Préfète du Cher Chevalier de la Légion d’Honneur VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ; VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur agricole ; VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricoles ; A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2015 ; Sur proposition de Madame la Directrice de cabinet, A R R E T E Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à : - Monsieur BACHELIER SEBASTIEN SALARIE AGRICOLE, GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GANGNERON- COURTI, BRECY demeurant à LES AIX-D'ANGILLON - Monsieur DEROY JEAN-PIERRE MANUTENTIONNAIRE, SCA LES FRUITS DU BERRY, LES AIX- D'ANGILLON demeurant à LES AIX-D'ANGILLON - Monsieur FONTAINE CHRISTIAN OUVRIER AGRICOLE, EARL DE BEAUREPAIRE, SOULANGIS demeurant à SOULANGIS 1 / 7 - Monsieur FORCE MARC CADRE ASSURANCE, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, LYON demeurant à BOURGES - Monsieur FOREST DAVID RESPONSABLE DE SILO, AXEREAL SCA, OLIVET demeurant à SUBLIGNY - Madame GRANVILLAIN CECILE INFORMATICIENNE, GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES, BOURGES demeurant à LA CHAPELLE-SAINT-URSIN - Monsieur HERNANDEZ THOMAS RESPONSABLE STATION, SCA LES FRUITS DU BERRY, LES AIX- D'ANGILLON demeurant à LES AIX-D'ANGILLON - Monsieur LYON DIDIER SOUDEUR CHEF D'ATELIER, CHOLLET SERVICES, RIANS demeurant à AUBINGES - Madame MARTINET MARIA LUCIA CONTROLEUR DE GESTION, GROUPAMA -

Sancerre a 1/50 000

NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE SANCERRE A 1/50 000 par G. LABLANCHE et M.-C. MAUGENEST avec la collaboration de N. DESPREZ 1985 Editions du B.R.G.M. - 8.P. 6009 - 45060 ORLEANS CEDEX-FRANCE SOMMAIRE Pages CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LA CARTE 5 PRESENTATION DE LA CARTE 5 HISTOIRE GEOLOGIQUE SOMMAIRE 6 DESCRIPTION DES TERRAINS 7 TERRAINS NON AFFLEURANTS (SOUS-SOL PROFOND) 7 TERRAINS AFFLEURANTS 9 Jurassique 9 Crétacé 14 Tertiaire 18 Plio-QuaternaÏfe 21 Quaternaire 21 TECTONIQUE 25 RESSOURCES DU SOUS-SOL ET EXPLOITATIONS 26 HYDROGEOLOGIE 26 MATERIAUX 31 SOLS. VEGETATION ET CULTURES 32 DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE 32 DESCRIPTION D'ITINERAIRE GEOLOGIQUE 32 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 37 DOCUMENTS CONSUL TES 39 RESPONSABLES DES ETUDES DE LABORATOIRE 39 DOCUMENTS CONSULTABLES 40 AUTEURS DE LA NOTICE 40 - 5 - CONDITIONS D'ET ABLISSEMENT DE LA CARTE Les levers sur le terrain de la feuille Sancerre ont été réalisés de 1978 à 1981. Le tracé des contours a été établi à partir des observations faites sur le terrain, complétées par les indications fournies par les sondages effectués à la tarière hélicoïdale Mobil-Drill B 30 dans les zones couvertes par la végétation, notamment pour les formations crétacées. La cartographie a été essentiellement basée sur des critères lithostratigraphiques mais en tenant compte toutefois des précisions d'ordre chronostratigraphique apportées par les études paléontologiques. Le travail sur le terrain a été complété par des analyses faites aux laboratoires du BRGM : étude de lames minces, granulométrie, calcimétrie, diffractométrie aux rayons X ... et par les renseignements recueillis dans les documents conservés aux archives par le Service géologique national.