Der Blaue Engel" Von Josef Von Sternberg

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Who's Who at Metro-Goldwyn-Mayer (1939)

W H LU * ★ M T R 0 G 0 L D W Y N LU ★ ★ M A Y R MyiWL- * METRO GOLDWYN ■ MAYER INDEX... UJluii STARS ... FEATURED PLAYERS DIRECTORS Astaire. Fred .... 12 Lynn, Leni. 66 Barrymore. Lionel . 13 Massey, Ilona .67 Beery Wallace 14 McPhail, Douglas 68 Cantor, Eddie . 15 Morgan, Frank 69 Crawford, Joan . 16 Morriss, Ann 70 Donat, Robert . 17 Murphy, George 71 Eddy, Nelson ... 18 Neal, Tom. 72 Gable, Clark . 19 O'Keefe, Dennis 73 Garbo, Greta . 20 O'Sullivan, Maureen 74 Garland, Judy. 21 Owen, Reginald 75 Garson, Greer. .... 22 Parker, Cecilia. 76 Lamarr, Hedy .... 23 Pendleton, Nat. 77 Loy, Myrna . 24 Pidgeon, Walter 78 MacDonald, Jeanette 25 Preisser, June 79 Marx Bros. —. 26 Reynolds, Gene. 80 Montgomery, Robert .... 27 Rice, Florence . 81 Powell, Eleanor . 28 Rutherford, Ann ... 82 Powell, William .... 29 Sothern, Ann. 83 Rainer Luise. .... 30 Stone, Lewis. 84 Rooney, Mickey . 31 Turner, Lana 85 Russell, Rosalind .... 32 Weidler, Virginia. 86 Shearer, Norma . 33 Weissmuller, John 87 Stewart, James .... 34 Young, Robert. 88 Sullavan, Margaret .... 35 Yule, Joe.. 89 Taylor, Robert . 36 Berkeley, Busby . 92 Tracy, Spencer . 37 Bucquet, Harold S. 93 Ayres, Lew. 40 Borzage, Frank 94 Bowman, Lee . 41 Brown, Clarence 95 Bruce, Virginia . 42 Buzzell, Eddie 96 Burke, Billie 43 Conway, Jack 97 Carroll, John 44 Cukor, George. 98 Carver, Lynne 45 Fenton, Leslie 99 Castle, Don 46 Fleming, Victor .100 Curtis, Alan 47 LeRoy, Mervyn 101 Day, Laraine 48 Lubitsch, Ernst.102 Douglas, Melvyn 49 McLeod, Norman Z. 103 Frants, Dalies . 50 Marin, Edwin L. .104 George, Florence 51 Potter, H. -

Josef Von Sternberg, L'américain

CINÉMA PROGRAMME Programmation de films muets en ciné-concert Visites Centre de recherche • Galerie des collections Visites guidées • Galerie des appareils Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Josef von Sternberg, l’américain du 25 septembre au 18 octobreN°09 2019 73 avenue des Gobelins, 75013 Paris - 01 83 79 18 96 / www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com Josef von Sternberg, l’américain du 25 septembre au 18 octobre 2019 La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé revient sur les premiers pas de la carrière de Josef von Sternberg et plonge dans l'univers de ses films muets, d'une rare intensité. Cycle proposé et conçu par Théo Esparon, historien et programmateur, doctorant à l’Université Paris-Nanterre. Loin d’être seulement l’immigré autrichien sévère que l’on a bien voulu décrire, Josef von Sternberg fit ses premiers pas dans les studios de Fort Lee où il travaille avec les réalisateurs Emile Chautard et Maurice Tourneur. Après quelques épisodiques voyages à Londres, Berlin et Vienne, il réalise son premier film « The Salvation Hunters » en 1925, Theun Ring film © British écrit Film comme Institute une fable qui plonge dans la boue du port de San Pedro. C’est Chaplin qui, le premier, applaudit son travail ; il l’invite à écrire un scénario pour Mary Pickford et produit son film suivant, le seul pour lequel il n’est ni acteur ni réalisateur, « A Woman of The Sea ». Le premier film est abandonné et le second sera finalement détruit. La carrière de Sternberg, émaillée de faux départs, éclaire une histoire méconnue du cinéma. Elle naît dans le berceau cosmopolite de New York, se poursuit vers l’Ouest, croise la création de la Metro-Goldwyn-Mayer et le montage de la « Symphonie nuptiale » (« The Wedding March », 1928) d’Erich von Stroheim et s’assoit enfin à la Paramount avec l’immense succès des « Nuits de Chicago » (« Underworld », 1927). -

German Cinema As a Vehicle for Teaching Culture, Literature

DOCUMENT7RESUMEA f ED 239 500 FL 014 185 AUTHOR' Duncan, Annelise M. TITLE German Cinema as a Vehicle for Teaching Culture, . Literature and Histoy. 01 PUB DATE Nov 83 . NOTE Pp.; Paper presented at the Annual' Meeting of the. AmeriCan Council on the Teaching of Foreign Languages (San Franci co, , November 24-26, 1993), PUB TYPE Guides - Cla r om User Guides (For Teachers) (052) Speeches/Conference Papers "(150) EDRS PRICE MF01/PC01 Plus Postage. DESCRIPTORS *Art Education; *Cultural Education; . *Film Study; *German; Higher Educati-on; History InStruction; Instructional Materials; Interdisciplinary Approach; *Literature Appreciation; *SeCond Language Instruction; Social HiStory ABSTRACT The use of German film in four instructional; contexts, based on experiences in developinga university course,, is aiScussed. One use is as part ofa German culture course taught in German, emphasizing the role of film as a cultural statement of ,its time, intended to be'either a social criticismor a propaganda tool.t A second use is integration of the film intoa literature course taught in German, employing a series of television' plays acquired from the Embassy of Wkst Germany. Experience with filmas part of an interdisciplinary German/journalism course offers ideas for,a third use: a curriculum, offered in Engl4sh, to explore a hi toric pdriod or film techniques. A fourth use is as an element of p riod course taught either in German or,if interdepartmental, En fish, such as a. course on t'he artistic manifestations of expres (Author/MSE) O 9- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4* * ** * * * * * * * * * *********** Reproductions supplied by EDRS are the best thatcan be made '* from the original document. -

I^Tisssn MUSIC by Dean SCHWARTZ W ( CATHERINE BALL! J«*Cs3ee2e3e3e*S Re a Ballroom Dancing, Rhythm, Poise, Icing, Stretching, Routines-, Positions for MRS

'AMUSEMENTS.'* 2 THE SfcDAY STATU TTASHINGTON, T>. C., OCTOBER 14, 1928—PART 4.' AMUSEMENTS/ BELIEVES IN YOUTH Every One a Talkie. More of Craig’s “Macbeth.” AMES says he does not SILENCE IN THE STUDIOS I? VERY picture made by First Na- ¦yjy/INTHROP *“* Personality Counts. fear youth in the theater. tional hereafter will be a dialogue picture. His career producer of notable J~)QUGLAS ROSS, the producer, who > and epitomize pure evil, hate and de- as a This announcement was made by A1 plays is marked by his discovery of 1-1 AS your family cat screen per- who struts her stuff at sls a is staging Gordon Craig’s produc- . struction. The witches are not playful a Rockett, production and studio man- x 1 ¦, chicken , little dames; they are the anti-type of ager upon sonality? ! day and keeps so busy uplifting the 4tion of “Macbeth,” a George C. Tyler number of players who since have be- at the Burbank plant, his re- angels. turn from New York recently. If no. there's a chance for him—or standard of screen acting that she promised coming come prominent on the stage. When her—in scarcely lay eggs, attraction of the sea- “The castle courtyard, with its men- I While in the East he conferred with Hollywood. ! has time to son, has this to say: acing masses, will suggest mystery, a he brought out Maurice Maeterlinck's Irving Cats playing just extra roles, so to i A monkey that has played in more firm belief D. Rossheim. president of the speak, 50 dollar pictures “My in this production is sense of dread. -

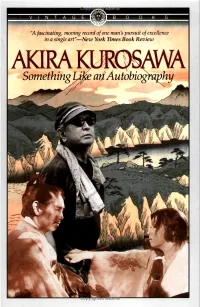

Something Like an Autobiography.Pdf

Akira KUROSAWA Something Like an Autobiography Translated by Audie E. Bock VINTAGE BOOKS A DIVISION OF RANDOM HOUSE NEW YORK First Vintage Books Edition, May 1983 Copyright © 1982 by Akira Kurosawa Appendix copyright 1975 by Toho Company, Ltd., Japan All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by Random House, Inc., New York, and simultaneously in Canada by Random House of Canada Limited, Toronto. Originally published by Alfred A. Knopf, Inc. in 1982. This book is published under a program designed to encourage the translation and publication of major Japanese writings not previously available in English. The program was conceived by the Japanese Society of New York, and Alfred A. Knopf, Inc., is grateful to the Society for its continued support. Library of Congress Cataloging in Publication Data Kurosawa, Akira, 1910- Something like an autobiography. Translation of: Gama no abura. Includes index. 1. Kurosawa, Akira, 1910- 2. Moving-picture producers and directors—Japan—Biography. I. Title. PN1998.A3K789413 1983 791.43'0233'0924 [B] 82-48900 ISBN 0-394-71439-3 Illustrations follow page 119 Manufactured in the United States of America Cover photos courtesy of Akihide Tamura/Japan Society and The Museum of Modern Art Film Stills Archive Cover woodblock print by Hiroshige courtesy of Keith Sheridan. Translator's Preface I AWAITED my first meeting with Kurosawa Akira with a great deal of curiosity and a fair amount of dread. I had heard stories about his "imperial" manner, his severe demands and difficult temper. I had heard about drinking problems, a suicide attempt, rumors of emo tional disturbance in the late sixties, isolation from all but a few trusted associates and a contempt for the ways of the world. -

Angel Sings the Blues: Josef Von Sternberg's the Blue Angel in Context

FILMHISTORIA Online Vol. 30, núm. 2 (2020) · ISSN: 2014-668X REVIEW ESSAYS . Angel Sings the Blues: Josef von Sternberg’s The Blue Angel in Context ROBERT J. CARDULLO University of Michigan Abstract This essay reconsiders The Blue Angel (1930) not only in light of its 2001 restoration, but also in light of the following: the careers of Josef von Sternberg, Emil Jannings, and Marlene Dietrich; the 1905 novel by Heinrich Mann from which The Blue Angel was adapted; early sound cinema; and the cultural-historical circumstances out of which the film arose. In The Blue Angel, Dietrich, in particular, found the vehicle by which she could achieve global stardom, and Sternberg—a volatile man of mystery and contradiction, stubbornness and secretiveness, pride and even arrogance—for the first time found a subject on which he could focus his prodigious talent. Keywords: The Blue Angel, Josef von Sternberg, Emil Jannings, Marlene Dietrich, Heinrich Mann, Nazism. Resumen Este ensayo reconsidera El ángel azul (1930) no solo a la luz de su restauración de 2001, sino también a la luz de lo siguiente: las carreras de Josef von Sternberg, Emil Jannings y Marlene Dietrich; la novela de 1905 de Heinrich Mann de la cual se adaptó El ángel azul; cine de sonido temprano; y las circunstancias histórico-culturales de las cuales surgió la película. En El ángel azul, Dietrich, en particular, encontró el vehículo por el cual podía alcanzar el estrellato global, y Sternberg, un hombre volátil de misterio y contradicción, terquedad y secretismo, orgullo e incluso arrogancia, por primera vez encontró un tema en el que podía enfocar su prodigioso talento. -

Au Cinema Le 2 Avril 2014

GALESHKA MORAVIOFF présente AU CINEMA LE 2 AVRIL 2014 L’ANGE BLEU Le chef-d’œuvre de Josef von Sternberg Avec Marlene Dietrich et Emil Jannings Durée : 1h48 – Allemagne – 1930 DCP 2K – N&B – 1.33 – Mono VERSION RESTAUREE EN HAUTE DEFINITION AU CINEMA LE 2 AVRIL 2014 www.films-sans-frontieres.fr/angebleu Presse et distribution FILMS SANS FRONTIERES Christophe CALMELS 70, bd Sébastopol - 75003 Paris Tel : 01 42 77 01 24 / 06 03 32 59 66 Fax : 01 42 77 42 66 Email : [email protected] SYNOPSIS Dans l'Allemagne provinciale des années 20, un vieux professeur de lycée, qui règne sur ses élèves en despote, se retrouve un jour dans un cabaret mal famé, L'ange bleu. Sa rencontre avec la chanteuse vedette, Lola Lola, bouleverse son existence routinière, et l'entraîne dans un tourbillon passionnel et destructeur... Premier film parlant du cinéma allemand, L'ange bleu dresse le portrait poignant d'un homme victime de son propre désir, servi par une prestation hors-pair du "monstre sacré" Emil Jannings. Mais c'est avant tout la rencontre entre la flamboyance visuelle de Josef von Sternberg et la plastique provocante de Marlene Dietrich qui fait de L'ange bleu un des joyaux inestimables du 7ème art. L’ANGE BLEU – LA NAISSANCE D’UN MYTHE Symbole éternel d'une féminité destructrice et irrésistible, Marlene Dietrich restera à jamais associée à L'ange bleu, ainsi qu'à son génial Pygmalion, Josef von Sternberg, avec qui elle réalisera ses plus beaux films. C'est ce dernier qui, la découvrant sur une scène de théâtre en 1929, lui fait passer une audition et l'impose pour le rôle de Lola Lola, contre l'avis de la maison de production, la UFA, et de la star masculine du film, Emil Jannings. -

Inventory to Archival Boxes in the Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division of the Library of Congress

INVENTORY TO ARCHIVAL BOXES IN THE MOTION PICTURE, BROADCASTING, AND RECORDED SOUND DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS Compiled by MBRS Staff (Last Update December 2017) Introduction The following is an inventory of film and television related paper and manuscript materials held by the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress. Our collection of paper materials includes continuities, scripts, tie-in-books, scrapbooks, press releases, newsreel summaries, publicity notebooks, press books, lobby cards, theater programs, production notes, and much more. These items have been acquired through copyright deposit, purchased, or gifted to the division. How to Use this Inventory The inventory is organized by box number with each letter representing a specific box type. The majority of the boxes listed include content information. Please note that over the years, the content of the boxes has been described in different ways and are not consistent. The “card” column used to refer to a set of card catalogs that documented our holdings of particular paper materials: press book, posters, continuity, reviews, and other. The majority of this information has been entered into our Merged Audiovisual Information System (MAVIS) database. Boxes indicating “MAVIS” in the last column have catalog records within the new database. To locate material, use the CTRL-F function to search the document by keyword, title, or format. Paper and manuscript materials are also listed in the MAVIS database. This database is only accessible on-site in the Moving Image Research Center. If you are unable to locate a specific item in this inventory, please contact the reading room. -

LES STUDIOS D'hollywood UA

LES STUDIOS d’HOLLYWOOD UA Pour de nombreux amateurs de cinéma, la United Artists Corporation ne représente que le studio à qui l'on doit les aventures de l'agent 007. D'autres la perçoivent plutôt comme une simple sous-filiale de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pourtant, la United Artists constitue l'un des studios les plus âgés de l'histoire du cinéma, prenant pleinement racine dans le trio des ¨Minors¨ au début du siècle. Son catalogue se compose de films prestigieux; City Lights (1931) de Charlie Chaplin, Henry V (1944) de Laurence Olivier, 12 Angry Men (1957) de Sidney Lumet, The Misfits (1961) de John Huston, West Side Story (1961), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) et Rocky (1976). Une association d'artistes à l'origine du studio La United Artists fut fondé en 1919 par quatre personnalités du cinéma: Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford et le réalisateur D.W. Griffith. Dès ses débuts, la United Artists adopta une stratégie axée sur la distribution des productions indépendantes. Elle privilégia ainsi les créateurs en leur octroyant un droit de contrôle artistique et commercial. Préférant renoncer à l'achat de salles de cinéma et de plateaux de tournage, la compagnie opta plutôt pour une structure simplifiée et s'abstint de financer les films de son répertoire. Contrairement aux pratiques de mise durant la période 1920-1940, la United Artists évita en plus de participer à la réservation en lot (block- booking) de sa production. Cette stratégie marketing visait à forcer un exploitant ou une chaîne d'exploitation à louer un ensemble indivis de films. -

The Salvation Hunters»

2017 20:00 04.03.Grand Auditorium Samedi / Samstag / Saturday Ciné-Concerts «Sternberg: The Salvation Hunters» Brad Mehldau piano Joris Roelofs clarinette Michael Wilson violoncelle Film: The Salvation Hunters (1925) Josef von Sternberg scénario, réalisation George K. Arthur, Georgia Hale, Bruce Guerin… acteurs Brad Mehldau musique (2015) ~ 65’ sans pause Restoration by UCLA Film & Television Archive. Restoration funded by The Stanford Theatre Foundation. Scan and Digital Restoration (2015) by the Austrian Film Museum. Coproduction Cinémathèque de la Ville de Luxembourg et Philharmonie Luxembourg « Aux damnés de la terre » Stéphane Benaïm « Rapidement, je montai le film bout à bout et écrivit le texte des intertitres. Dans ma hâte, et dans les affres de l’épuisement, j’écrivis des choses qui me font encore frissonner maintenant. Un texte annonçait : « Les filles bien ne fument pas ». Mais à tout prendre, je trouvais le film réussi par rapport à ce que j’avais prévu. Au générique, je mentionnai que c’était le premier film que je réalisais et le dédiais « aux damnés de la terre ». Josef von Sternberg à propos de The Salvation Hunters, in De Vienne à Shanghai, les tribulations d’un cinéaste, Flammarion, 1989 The Salvation Hunters est la première œuvre de Josef von Sternberg comme réalisateur. Elle témoigne déjà de toute l’originalité du cinéaste qui, dès ses premiers pas, marque sa singularité dans un paysage hollywoodien assez uniforme et déjà très codifié. À l’inverse des autres productions de l’époque, The Salvation Hunters possède un rythme assez lent, presque contemplatif, à l’image de toute la www.mercedes-benz.lu première partie qui se déroule dans le port et qui se complaît à montrer le va-et-vient incessant des mâchoires d’acier des chalands Consommation de carburant cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,6 – 6,3/5,1 – 4,4/5,9 – 5,1 l/100 km qui creusent le fond des eaux boueuses pour tenter de les nettoyer. -

Jetzt Reden Die Bundesländer Mit! Der Bundesrat Als Starke Stimme Der Regionen in Einem Gemeinsamen Europa

Ausg. Nr. 96 • 02. Juni 2011 Unparteiisches, unabhängiges und kostenloses Magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf- Formaten • http://www.oe-journal.at Jetzt reden die Bundesländer mit! Der Bundesrat als starke Stimme der Regionen in einem gemeinsamen Europa. Foto: Land OÖ/Dedl v.l.: Landtagspräsident Friedrich Bernhofer, Landeshauptmann Josef Pühringer und Bundesratspräsident Gottfried Kneifel er Gesetzesantrag des Österreichischen Alle EU-Dokumente gehen an National- die Medikamentensicherheit – beispiels- DBundesrates zum Lissabonvertrag und rat und Bundesrat, wo sie auf Ländertaug- weise für Angebote aus dem Internet – sind dessen Umsetzung sind die Basis, um eine lichkeit und mögliche Konsequenzen auf die sehr wohl von Bedeutung für unser Land. Neupositionierung des Bundesrates als star- jeweiligen Regionen geprüft werden. Dar- „Wir können dem Bürger gegenüber sagen, ke Stimme realisieren zu können. Es ist un- unter sind auch viele nicht relevante Doku- daß wir uns mit diesen Vorlagen beschäftigt bedingt erforderlich, daß die Bundesländer mente – die relevanten Entwürfe werden im haben“, erklärte Bundesratspräsident Gott- auf den europäischen Rechtsetzungsprozeß EU-Ausschuß des Bundesrates jedoch ge- fried Kneifel am 9. Mai zum Thema „Die Einfluß nehmen und bei der Gesetzgebung nauestens untersucht. Gestaltung Europas – jetzt reden die Bun- mitreden können. Das ist laut Lissabonver- Die Fischfangquoten für die Ostsee oder desländer mit!“ gemeinsam mit Oberöster- trag aber nicht direkt möglich, sondern nur die Agrarförderung für die Ägäischen Inseln reichs Landeshauptmann Josef Pühringer über den Bundesrat, in der Praxis über den sind für Österreich eher uninteressant. Die und Landtagsräsident Friedrich Bernhofer. EU-Ausschuß des Bundesrates. Richtlinien für Organtransplantationen oder Lesen Sie weiter auf der Seite 3 ¾ ÖSTERREICH JOURNAL NR. -

THE FILMS of JOSEF VON STERNBERG by Andrew Sarris

te Museum oi rnArt Uif t 53 Street, New York, N.Y. 10019 Circle 5-890U ^aole: Modernart No. 112 cs Wednesday, October 27, 1965 FOR IMMEDIATE RELEASE THE FILMS OF JOSSF VON STERNBERG From November 1 through January 1, The Museum of Modern Art will present 16 films? directed by Josef von Sternberg between 1925 and 1953* The series, the most compre hensive ever held of the artistfs films, was selected by Andrew Sarris, movie critic and lecturer, columnist for The Village VoiceM and commentator of a weekly program on the movies for WBAI. "Sternberg," says Mr* Sarris in his forthcoming monograph*, "has always been interested less in men and their societies than in men and women, or more precisely, in man's, confrontation of the myths of womanhood, the underlying theme of Sternberg!an cinema from THE SALVATION HUNTERS to ANATAHAN. What has always seemed oblique and obscure in Sternberg's art as compared with that of his contemporaries is the director's reluctance to reveal everything about his characters •••<, There is usually more to Sternberg's characters than meets the eye, and after the advent of the talkies, the ear." Included in the series are von Sternberg's four silent films: his first and rarely seen film, THE SALVATION HUNTERS (1925); THE LAST COMMAND (1927-28); and, two of his gangster films: UNDERWORLD (1927) and THE DOCKS OF NEW YORK (1928), THE BLUE ANGEL (1930), the great success in which von Sternberg introduced Marlene Dietrich as. the "femme fat ale" to the screen, will be shown, as will six other films in which the actress starred: MOROCCO (1930), DISHONORED (1931), SHANGHAI EXPRESS (1932), BLONDE VENUS (1932), THE SCARLET EMPRESS (193k) and THE DEVIL IS A WOMAN (1935).