Published Version

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Landschaftsqualitätsprojekt Zürcher Oberland Der Bezirke Pfäffikon, Hinwil Und Uster

Kanton Zürich Landschaftsqualitätsprojekt Zürcher Oberland der Bezirke Pfäffikon, Hinwil und Uster Projektbericht – Teil 1 (Trägerschaft) Ort/Datum: Dübendorf, 9. Dezember 2015 Impressum Kontakt Kanton: Lorenz Kurtz, Baudirektion, Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Landwirtschaft Walcheplatz 2, 8090 Zürich Tel: 043 259 27 02, Email: [email protected] Kontakt Trägerschaft: Vorsitzender Projektgruppe: Albert Hess, Hittenbergstrasse 36, 8636 Wald Tel: 055 246 48 67, Natel: 077 403 78 98 E-Mail: [email protected] AutorInnen/Redaktion: Fachperson: Strickhof, Barbara Stäheli, Eschikon, Postfach, 8315 Lindau Tel +41 58 105 98 50, Mob +41 78 845 02 71, Fax +41 58 105 98 10 E-Mail: [email protected] Sekretariat: Pro Zürcher Berggebiet, Christian Stutz, Heinrich Gujerstrasse 20, 8494 Bauma Tel: 052/ 396 50 97, Fax: 052/ 396 50 98 E-Mail: [email protected] 2 / 39 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Angaben zum Projekt ............................................................................................... 4 1.1 Initiative .................................................................................................................................. 4 1.2 Projektorganisation ................................................................................................................ 4 1.3 Projektgebiet .......................................................................................................................... 5 1.4 Projektablauf und Beteiligungsverfahren .............................................................................. -

Bodenseehotels 2021.Pdf

TRIBERG kar Klippeneck Königsheim Bingen Kellmünz Kappel ec Denkingen Werenwag Binzwangen Seekirch 312 R Stockburg N Deißlingen g Dürmentingen Ellmannsweiler ot Böttingen Schwenningen Thiergarten Heuneburg 30 Reinstetten 300 Günz A Obereschach B Prim Bä r C D SIGMARINGEN Hitzkofen E K F G Dettingen Stöcklewaldturm Dauchingen r a Moosburg Stafflangen a Riß Oberkirnach Mönchweiler Renquishausen e Hohmichele Ertingen n BIBERACH Pleß 1070 m TROSSINGEN Aldingen Dreifaltigkeits- b N aturpark Hausen i.T. z Winterreute G a Edelbeuren u berg 983 m u 311 7 523 r u Hundersingen Kanzach c Jordanbad Erolzheim tach Unterkirnach 33 SPAICHINGEN Bärenthal Wagen- Scheer a h Ringschnait Ober- Brend Balgheim e Inzigkofen n Mittelbiberach Fellheim Mahlstetten H 892 m Irndorf burg 32 o Boos simonswald 1149 m Gutenstein Blochingen D Marbach Federsee Rißegg 312 Kirchdorf 500 Rohrbach VILLINGEN-SCHWENNINGEN Lengenstein Dürnau Oggels- Eichen Erlenmoos Kloster r Ober e Donau Ummendorf Simons w ald i. Schw. Schura Hausen 14 Dürbheim Kloster Vilsingen Sigmaringendorf 32 311 hausen Reute Otterwald Maria-Tann e 313 OCHSEN- Gunningena Edenbachen FURTWANGEN 1 Neckar- Hohenkarpfen ß Kolbingen Wildenstein Herbertingen Bad F eder see- Fischbach HAUSEN Kloster Niederrieden Mühlhausen Elta o Gütenbach Vöhrenbach ursprung 977 m Beuron Langenhart Engelswies MENGEN Buchau ried Berkheim Rietheim- r Leibertingen Muttensweiler Mittelbuch Obertal Breg Pfaffenweiler Marbach Durchhausen G Braunenweiler Steinhausen Günz Tuningen a Fulgenstadt Rottum Illerbachen Heimertingen Bregenbach -

Zur Geologie Und Paläontologie Des Zürcher Oberlandes Thomas Bolliger, ETH Zürich; Hans Gatti, Neuhausen; Rene Hantke, ETH Zürich

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1988) 133/l: l-24 Zur Geologie und Paläontologie des Zürcher Oberlandes Thomas Bolliger, ETH Zürich; Hans Gatti, Neuhausen; Rene Hantke, ETH Zürich Erdwissenschaftliche Neubearbeitungen im Zürcher Oberland lassen die Kenntnisse des molasse- und eiszeitalterlichen Geschehens ergänzen. DeI Wetterkalk von Hombrechtikon und analoge Bildungen werden als unter trockenem Klima entstandene Verdunstungskalke (Caliche) gedeutet. Grobgeröllige, über weite Bereiche verfolgbare Schüttungen ohne Geröll-Einregelung werden kühlzeitlich, kleingeröllige, oft rinnenförmige Konglomerate mit eingeregelten Komponenten weiterhin fluvial interpretiert. Pflanzenreste und Säugetier-Fossilien aus eingelagerten Feinsedi- menten bekunden warmzeitliches Klima. Die Mollusken der Oberen Süsswassermolasse belegen, dass im Zürcher Oberland nur gelegentlich stehende Gewässer existie rten. Die nur rund 100 m mächtigen Ablagerungen der Oberen Meeresmolasse, die während eines Meeresvorstosses gebil- det wurden, zeugen von rasch ändernden Sedimentationsbedingungen. Warmzeiten sind relieferhaltende Abschnitte. Eine dichte Waldvegetation schützt vor Verwit- terung und Abtrag. Die Talbildung muss daher vorwiegend kühl- und kaltzeitlich erfolgt sein. Die Abtragungskräfte griffen längs tektonischer und lithologischer Schwächezonen an. Streng kluftparallel verlaufende Täler und Runsen bekunden, dass Klüfte, Brüche und Blatt- verschiebungen massgebend zur Talbildung beigetragen haben. Der Zürcher Obersee ist durch die -

Der Bachtelianer 4 Der Bachtelianer 4

DerDer BachtelianerBachtelianer 44 Club-Nachrichten Schweizer Alpen-Club SAC der Sektion Bachtel Club Alpin Suisse Dezember 2017 bis Februar 2018 Club Alpino Svizzero Erscheint vierteljährlich Club Alpin Svizzer Christian Weymann, Turmstrasse 16, 8330 Pfäffikon ZH 044 269 80 42, www.fotoschool.ch | www.fineartprinting.ch fotoschool & i fineartprinting interaktion Gipfelerlebnisse festhalten » Fotokurse für Einsteiger sowie Expertinnen Deinen Blick schärfen » In- & Outdoor: Fotostudio, Bergerlebnis, Semesterkurse... Den Augenblick verewigen » Wir drucken, Sie nageln: Fotodruck bis 12 m Länge Editorial Liebe Bergkameraden Der Winter steht vor der Türe und somit auch bald das Ende des Jahres. Obwohl dies im Kreislauf der Natur nur ein willkürlich gewählter Zeitpunkt ist, zieht so mancher ein Resumee des vergangenen Jahres in Sachen Bergsport: Bin ich zufrieden mit dem, was ich geschafft habe, welche Ideen konnten ausreifen, welche Projekte brachte ich zum Abschluss? Manchmal läuft es nicht so, wie wir es wünschen. Eine Verletzung kommt dazwischen, die eine Zeit des Innehaltens bedingt oder das Wetter spielt nicht mit oder die Anzahl Ferientage reicht schlicht nicht aus, um alles umzusetzen, was man sich erträumt hatte. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich zurzeit unzählige Zettel mit Routenbeschrieben und den unterschiedlichsten Tourideen. Die Liste der „unerledigten“ Tourenziele wird immer länger. Diese Pendenzen bringen mich aber nicht etwa in Druck oder ins Grübeln, sondern lassen mich in Vorfreude an die nächste Saison denken. Einen grossen Anteil an dieser Vorfreude haben die vielen Freunde, die ich als Mitglied der SAC Sektion Bachtel im Laufe der Zeit gewonnen habe. Das Netzwerk aus Gleichgesinnten, die dasselbe Hobby pflegen, Freude an der Natur und der Bewegung haben und die mit mir nach erfolgreicher Besteigung den Gipfelrundblick geniessen – das ist für mich die Grundidee des SAC. -

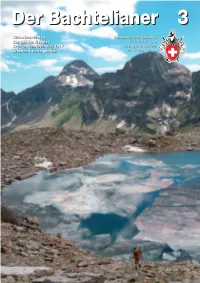

Der Bachtelianer 3 Der Bachtelianer 3

DerDer BachtelianerBachtelianer 33 Club-Nachrichten Schweizer Alpen-Club SAC der Sektion Bachtel Club Alpin Suisse September–November 2017 Club Alpino Svizzero Erscheint vierteljährlich Club Alpin Svizzer Christian Weymann, Turmstrasse 16, 8330 Pfäffikon ZH 044 269 80 42, www.fotoschool.ch | www.fineartprinting.ch fotoschool & i fineartprinting interaktion Gipfelerlebnisse festhalten » Fotokurse für Einsteiger sowie Expertinnen Deinen Blick schärfen » In- & Outdoor: Fotostudio, Bergerlebnis, Semesterkurse... Den Augenblick verewigen » Wir drucken, Sie nageln: Fotodruck bis 12 m Länge Christian Weymann, Turmstrasse 16, 8330 Pfäffikon ZH 044 269 80 42, www.fotoschool.ch | www.fineartprinting.ch Editorial Liebe Bergfreunde fotoschool & Uns alle verbindet, dass wir gerne die Berge geniessen. Das Ziel der Tourenkommission ist es deshalb, ein Jahresprogramm fineartprinting für alle Geschmäcker zusammen zustellen. Es soll für jeden i etwas dabei sein: Die einen von uns gehen lieber gemütlich in die Berge, die anderen haben es gern anspruchsvoll und interaktion möchten an ihre Grenzen gehen. Als Tourenchef ist mein oberstes Ziel aber immer, dass alle eine gute Zeit haben und die Touren unfallfrei und sicher verlaufen. Unsere Tourenleiter haben sehr gute Ausbildungskurse be- sucht und bereiten die Touren jeweils gewissenhaft vor und schreiben sie detailliert aus. Sowohl die konditionellen als auch technischen Anforderungen werden in der Ausschreibung je- weils angegeben und die Tourenleiter geben auch gerne de- tailliert Auskunft. Neben dem Beitrag der Tourenleiter braucht es dazu aber auch die Teilnehmer. Der SAC Bachtel ist eine grosse Sektion. Da ist es nicht immer möglich, dass sich Tourenleiter und Teilnehmer bereits vor der Tour kennen. Wir sind deshalb froh, wenn die Teilnehmer sich und ihre Fähigkeiten richtig einschätzen und Gipfelerlebnisse festhalten gerade bei anspruchsvolleren Touren auch einmal kritisch hinterfragen.