Lesparre- Medoc

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Renseignements Vos 28 Centres Programme ÉTÉ 2019

CAP33 est une opération initiée par le Département de la Gironde en partenariat avec : votre Commune ou Communauté de Communes, leurs associations, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS), les Comités sportifs départementaux. Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à voile, Course d’orientation, Cyclisme, Échecs, Plus de 100 disciplines sportives Vos 28 centres Escrime, Études et Sports sous-marins, Handisport, Pendant l’été, à découvrir en famille en juillet et en août Hockey sur Gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate, Sport en milieu ou individuellement à partir de 15 ans. Du sport sous toutes ses formes : collectif, ANDERNOS-LES-BAINS 05 56 82 02 47 rural, Surf, Tennis, Voile, Vol libre (Boomerang), nautique, de raquette, de sable, remise en ARÈS 06 73 68 61 06 Volley Ball et Drop de Béton (Beach Rugby). forme ou encore des activités artistiques et AUDENGE 06 14 47 29 54 de découverte de l’environnement. BASSENS 06 82 67 15 57 5 juillet : Marcheprime - Stade René Delest BIGANOS 06 73 27 22 95 6 juillet : Lacanau Océan - Maison de la glisse 3 formules sont à votre disposition : 10 juillet : Pompignac - Place de l’Entre-deux Mers BRUGES 05 56 16 17 95 12 juillet : Martignas-sur-Jalle • LES DÉCOUVERTES GRATUITES CARCANS 05 56 03 21 01 Complexe sportif André Dolange Organisées toute la semaine, elles offrent la CDC CONVERGENCE GARONNE 05 56 76 38 00 13 juillet : Salles - Parking collège possibilité de pratiquer un grand nombre de CDC DE CASTILLON PUJOLS 05 57 56 08 70 17 juillet : Castillon-la-Bataille - Pelouse disciplines sportives. -

Publication of a Communication of Approval of a Standard

29.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 254/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2019/C 254/03) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Haut-Médoc’ Reference number: PDO-FR-A0710-AM03 Date of communication: 10.4.2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Demarcated parcel area Description and reasons This application includes the applications with reference PDO-FR-A0710-AM01 and PDO-FR-A0710-AM02, submit ted on 7 April 2016 and 12 January 2018, respectively. The following is inserted in chapter I, point IV(2) of the specification after the words ‘16 March 2007’: ‘ 28 September 2011, 11 September 2014, 9 June 2015, 8 June 2016, 23 November 2016 and 15 February 2018, and of its standing committee of 25 March 2014’. The purpose of this amendment is to add the dates on which the competent national authority approved changes to the demarcated parcel area within the geographical area of production. Parcels are demarcated by identifying the parcels within the geographical area of production that are suitable for producing the product covered by the regis tered designation of origin in question. Accordingly, as a r esult of this amendment, a new point (b) has been added -

Carte Des Circonscriptions IEN Gironde

BRUGES EYSINES LE VERDON-SUR-MER LE BOUSCAT SOULAC-SUR-MER TALAIS SAINT-VIVIEN- DE-MEDOC GRAYAN-ET-L'HOPITAL JAU-DIGNAC- BORDEAUX ET-LOIRAC VENSAC VALEYRAC QUEYRAC BEGADAN ST-CHRISTOLY- FLOIRAC MEDOC VENDAYS-MONTALIVET CIVRAC- EN-MEDOC COUQUEQUES BLAIGNAN ST-YZANS- MERIGNAC DE-MEDOC GAILLAN-EN-MEDOC PRIGNAC- PLEINE-SELVE EN-MEDOC ORDONNAC ST-CIERS-SUR SAINT-PALAIS -GIRONDE LESPARRE- ST-SEURIN- MEDOC DE-CADOURNE SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE NAUJAC-SUR-MER MARCILLAC VERTHEUIL ST-AUBIN-DE-BLAYE ST-ESTEPHE BRAUD-ET- ST-GERMAIN- SAINT-LOUIS PESSAC TALENCE D'ESTEUIL BEGLES CISSAC-MEDOC DONNEZAC REIGNAC ETAULIERS PAUILLAC ANGLADE UE ST-SAUVEUR EG EYRANS EL N HOURTIN T A ST-ANDRONY AR N C G SAUGON U SAINT- FOURS P M SAVIN A ST-GENES-DE- MAZION C GENERAC ST-JULIEN- BLAYE ST-SEURIN- BEYCHEVELLE DE-CURSAC ST-GIRONS- ST-YZAN-DE- ST-PAUL D'AIGUEVIVES ST-LAURENT-MEDOC ST-MARTIN- SOUDIAC LACAUSSADE ST-CHRISTOLY- CARS CUSSAC- DE-BLAYE FORT-MEDOC BLAYE ST-MARIENS LARUSCADE BERSON CIVRAC-DE ST-VIVIEN- -BLAYE CARCANS PLASSAC DE-BLAYE LAPOUYADE LAMARQUE TEUILLAC CHAMADELLE ST-CIERS-DE ST- CAVIGNAC -CANESSE TROJAN ARCINS VILLENEUVE MOMBRIER PUGNAC CEZAC LES EGLISOTTES-ET- LISTRAC-MEDOC SAMONAC GAURIAC CUBNEZAIS TIZAC-DE- LAGORCE CHALAURES COMPS SAINT-CHRISTOPHE MOULIS-EN LANSAC LAPOUYADE MARANSIN SOUSSANS BAYON-SUR- MARSAS BAYAS -DE-DOUBLE BRACH ST-SEURIN- MARCENAIS LES PEINTURES -MEDOC GIRONDE TAURIAC PEUJARD MARGAUX DE-BOURG ST-LAURENT- LE FIEU BOURG GAURIAGUET D'ARCE ST-CIERS- ST-ANTOINE- GUITRES CANTENAC SUR-L'ISLE PRIGNAC-ET- ST-GENES-DE D'ABZAC ST-MARTIN- -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde

Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Guía De Los Trabajadores De Temporada En El Médoc

GUÍA DE LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA EN EL MÉDOC EL MÉDOC "La viticultura, la agricultura y el turismo, sectores emblemáticos del Médoc, aunque son actividades con un alto componente estacional, dan empleo cada año a casi 21.000 trabajadores temporales en todo el territorio. Para facilitar su paso por el Médoc, el Parque natural regional de Médoc y sus colaboradores, la Región de Nueva Aquitania, el Departamento de Gironda, Direccte, CAF, MSA y ANEFA Gironda han creado esta guía para simplificarle el acceso a los servicios básicos que usted puede llegar a necesitar." Henri SABAROT Presidente del Parque Natural Regional de Médoc ÍNDICE TENER UN DOMICILIO PARA PODER SOLICITAR SUS DERECHOS página 5 No tengo domicilio: • ¿Cómo abrir una cuenta bancaria? • ¿Cómo hacer para recibir correspondencia? • ¿Qué dirección debo poner en el contrato de trabajo? INFORMARSE SOBRE SUS DERECHOS páginas 6 a 7 Soy un(a) trabajador(a) de temporada agrícola y tengo mis derechos MSA (Protección Social): • ¿Cómo encontrar la oficina de MSA? • ¿Quién? • ¿Cuándo? • ¿Dónde? Soy trabajador(a) de temporada (no agrícola) y busco información sobre mis subsidios de ayuda (ej.: RSA (Renta de Solidaridad Activa), Prima de actividad, ayudas familiares...), ayudas para alojamiento • ¿Quién? • ¿Cuándo? • ¿Cómo? • ¿Dónde? OCUPARSE DE LA PROPIA SALUD páginas 8 a 10 • Estoy enfermo: ¿con quién me tengo que poner en contacto para el tema de mis papeles? • Estoy de baja por enfermedad: ¿Cómo tengo que hacer? • Estoy sin papeles y con problemas de salud ¿a quién debo acudir? • -

Piece N° 5.2

PLAN LOCAL D’URBANISME Commune de QUEYRAC PIECE N° 5.2 ANNEXE SANITAIRE Prescrit Arrêté Publié Approuvé REVISION 16.11.2004 8.12.2016 27.09.2017 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal En date du Le Maire, 1 SOMMAIRE 1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ........................................................................................................................................ 3 1.1 Le cadre institutionnel .............................................................................................................................................................. 3 1.2 La ressource en eau potable ................................................................................................................................................. 3 1.3 Les caractéristiques du réseau de distribution d’eau potable ......................................................................................... 3 1.3.1 Cadres légaux et réglementaires relatifs au réseau de distribution d’eau potable .............................................. 3 1.3.2 Consommation en eau et estimation des besoins futurs ............................................................................................ 4 1.3.3 L’exigence de qualité de l’eau potable ....................................................................................................................... 5 2. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES .................................................................................................................................... -

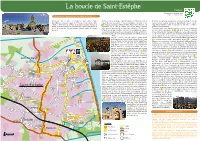

Topoguide St Estephe

La boucle de Saint-Estèphe Flashez ! Et retrouvez ce circuit sur votre mobile avec Google Maps Point de départ : parking, place de l’église Saint Étienne Garez-vous sur la place et profitez-en pour visiter l'église Sortez de la place du village et partez à gauche sur 100 mètres puis, à Remarquez au passage la dépression en bas de la croupe de Cos qui Saint-Étienne, construite à partir de 1764 sur les murs d'une église la patte d'oie, prenez à droite « route des Anguileys » qui longe le mur marque la limite sud du vignoble de Saint-Estèphe d’avec celui de romane et dont l’intérieur constitue un des plus ensemble baroque du 11 du château Calon Ségur, grand cru classé dont l’histoire ancienne est l’appellation Pauillac et dont on aperçoit sur son autre versant le Médoc. Avant de commencer votre parcours, n’hésitez pas à faire un étroitement liée à celle du village. Site occupé depuis l’époque château Lafite-Rothschild. tour à la Maison du Vin pour prendre conseil auprès de l’équipe gallo-romaine, important fief au moyen âge, racheté au 17è siècle par Descendez cette route, après le passage à niveau, vous apercevez d’accueil. la famille des Ségur, la bâtisse ancienne et son vignoble de graves sur votre droite le grand parc du 13 château Le Crock et tournez à entouré de murs abrita au 18e siècle Alexandre de Ségur surnommé le droite en direction du hameau de Marbuzet. Prenez à droite au stop prince des vignes (car il était aussi propriétaire des châteaux Lafite et (rue du 8 mai 1945), continuez jusqu'à la fontaine de Marbuzet qui est Latour). -

Carte Des Etablissements Médico-Sociaux

LE VERDON-SUR-MER SOULAC-SUR-MER TALAIS SAINT-VIVIEN- DE-MEDOC GRAYAN-ET-L'HOPITAL JAU-DIGNAC- ET-LOIRAC VENSAC VALEYRAC QUEYRAC BEGADAN ST-CHRISTOLY- MEDOC VENDAYS-MONTALIVET CIVRAC- EN-MEDOC COUQUEQUES ST-YZANS- BLAIGNAN DE-MEDOC PLEINE-SELVE GAILLAN-EN-MEDOC PRIGNAC- EN-MEDOC ORDONNAC ST-CIERS-SUR SAINT-PALAIS -GIRONDE ST-SEURIN- DE-CADOURNE LESPARRE- MEDOC SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE NAUJAC-SUR-MER MARCILLAC VERTHEUIL ST-AUBIN-DE-BLAYE ST-ESTEPHE BRAUD-ET- ST-GERMAIN- SAINT-LOUIS D'ESTEUIL DONNEZAC CISSAC-MEDOC REIGNAC ETAULIERS PAUILLAC ANGLADE ST-SAUVEUR UE EG EYRANS EL HOURTIN RT ST-ANDRONY CA N A SAUGON N G SAINT- U FOURS P SAVIN M A C MAZION ST-GENES-DE- GENERAC ST-JULIEN- BLAYE BEYCHEVELLE ST-SEURIN- DE-CURSAC ST-GIRONS- ST-YZAN-DE- ST-PAUL D'AIGUEVIVES SOUDIAC ST-LAURENT-MEDOC ST-MARTIN- LACAUSSADE BLAYE ST-CHRISTOLY- CARS DE-BLAYE CUSSAC- LARUSCADE FORT-MEDOC ST-MARIENS BERSON CIVRAC-DE ST-VIVIEN- -BLAYE PLASSAC DE-BLAYE CARCANS LAPOUYADE LAMARQUE TEUILLAC CHAMADELLE ST-CIERS-DE ST- CAVIGNAC -CANESSE TROJAN VILLENEUVE PUGNAC ARCINS MOMBRIER CEZAC MARANSIN LES EGLISOTTES-ET- LISTRAC-MEDOC CHALAURES GAURIAC SAMONAC CUBNEZAIS LAGORCE COMPS TIZAC-DE- LAPOUYADE SAINT-CHRISTOPHE LANSAC MOULIS-EN -DE-DOUBLE SOUSSANS MARSAS BAYAS BRACH BAYON-SUR- -MEDOC LES PEINTURES GIRONDE ST-SEURIN- TAURIAC DE-BOURG PEUJARD MARGAUX MARCENAIS ST-LAURENT- LE FIEU BOURG D'ARCE GAURIAGUET ST-CIERS- ST-ANTOINE- CANTENAC D'ABZAC GUITRES SUR-L'ISLE PRIGNAC-ET- ST-GENES-DE ST-MARTIN- COUTRAS MARCAMPS -FRONSAC DE-LAYE AUBIE-ET PORCHERES LABARDE VIRSAC -ESPESSAS -

Carte PNR Medoc-V2021-Bat3

Quelques conseils 1 avant vos sorties Informez-vous sur les circuits et les dicultés du parcours, sur les conditions météo et choisissez des vêtements adaptés. LES BALADES Empruntez exclusivement des itinéraires balisés, respectez le milieu naturel et la propriété privée et restez courtois envers les autres usagers. Respectez les interdictions de bivouac et de feu, en forêt et sur les berges des rivières. 24 du Dans tous les cas évitez de partir seul et sans provision d’eau, et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique-nique. Le Verdon-sur-Mer LES RISQUEs SANITAIRES LIES AUX MILIEUX NATURELS Soulac-sur-Mer Se balader sur les chemins ou profiter de son jardin 23 Les Marais du Nord Médoc est une expérience à vivre sans modération. PARC Cependant, pour que cela demeure agréable, il est nécessaire de connaître quelques éléments pratiques pour évoluer dans ces espaces naturels 2 vivants en limitant les risques de pathologies véhiculées par les animaux (tiques, moustiques, ...) ou les végétaux (allergies liées aux espèces Maison du Parc Randonnée végétales, ...). naturel régional équestre Un document regroupant les principales informa- tions à connaître, est téléchargeable sur le site 1 Départ des balades Voie ferrée www.pnr-medoc.fr 22 et randonnées Liaison bac Talais Chemin de randonnée Oce de Sentier GR8 Tourisme Chemin de Compostelle Point Info saisonnier Voie de Soulac Grayan-et Voie de Tours Maison des vins -L’Hôpital Océan 21 Estuaire de la Gironde Piste cyclable Gare ferrovière 3 Vélodyssée Hendaye-Rosco Atlantique Saint-Vivien -

Ordonnac V2018

La boucle d’Ordonnac Flashez ! Et retrouvez ce circuit sur votre mobile avec Google Maps Point de départ place de l’église, rue du Noyer à Ordonnac Fouilles 7 archéologiques --- Passez devant l’église Saint Romain (XIXème s.) 1et contournez-la sur la droite par la rue du Centre. Vous passez devant l’arche-porche de l’ancien Presbytère (fin D2 du XIXème siècle) 2 à votre gauche. Au bout de la rue, face à une croix de mission, partez à gauche direction Saint Yzans. À la patte d’oie, suivez à droite la direction "Abbaye de l’Isle". Sur le chemin à votre gauche vous pourrez admirer un ancien moulin restauré pour en faire un lieu d’habitation. Suivez la route goudronnée jusqu’à l’Abbaye Saint Pierre de L’Isle 3 et son pigeonnier. Soyez attentif, sur le chemin un arbre cache un ancien moulin en ruine. Suivez le chemin blanc qui contourne l’Abbaye. Située en haut d’une butte qui domine des paysages de marais et de pâturage, et entourée d’eau, l’abbaye doit sans doute son nom à la configuration des lieux. Reliée Saint-Yzans au fleuve Gironde par le chenal de la Maréchale qui draine le marais de l’Isle depuis 1655, les lieux accueillent tout au long de l’année des espèces d’oiseaux tels le busard des roseaux, le héron cendré, la cigogne, le bruant proyer (surtout au printemps) ou encore les vanneaux huppés de Médoc --- Arrivé au croisement, face à une écluse, tournez à droite et suivez le chenal sur 1,2 km avant de tourner sur votre gauche pour continuer la balade en pleine nature. -

Transgironde

784 TransGironde Direction: Ets Scolaires Lot. le Pointon VALEYRAC La Verdasse VALEYRAC Aire de Loisirs VALEYRAC Villeneuve VALEYRAC Troussas VALEYRAC La Lagune BEGADAN Port de By BEGADAN By BEGADAN Condissas BEGADAN Begadanet BEGADAN Les Cabans BEGADAN La Sableyre BEGADAN Canissac BEGADAN Rte de la Hargue BEGADAN Courbian BEGADAN Laujac BEGADAN Le Palena CIVRAC-EN-MEDOC Meillan CIVRAC-EN-MEDOC Le Sablona CIVRAC-EN-MEDOC Rt Moulin Bourdieu 17 CIVRAC-EN-MEDOC La Metairie CIVRAC-EN-MEDOC Gare TER SOULAC-SUR-MER Res. la Chenaie SOULAC-SUR-MER Freres Lumiere SOULAC-SUR-MER Passe de Pechaud SOULAC-SUR-MER Garage Piot GRAYAN-ET-L'HOPITAL Les Eyres GRAYAN-ET-L'HOPITAL Bourg GRAYAN-ET-L'HOPITAL Carr. de Daugagnan GRAYAN-ET-L'HOPITAL Chem. de Crabot SAINT-VIVIEN-DE- MEDOC Semian QUEYRAC Queyzac QUEYRAC Carr. des Ourmes QUEYRAC Les Ourmes 1 QUEYRAC Coudessan GAILLAN-EN-MEDOC Rte du Petit Moulin GAILLAN-EN-MEDOC Bourg GAILLAN-EN-MEDOC Les Payots VENDAYS-MONTALIVET Bourg VENDAYS-MONTALIVET Le Desertat VENDAYS-MONTALIVET Sarnac VENDAYS-MONTALIVET Le Dehes VENDAYS-MONTALIVET Les Garrouils VENDAYS-MONTALIVET Les Pigaux VENDAYS-MONTALIVET Rouman 6 Bis GAILLAN-EN-MEDOC Blanc GAILLAN-EN-MEDOC Le Placet GAILLAN-EN-MEDOC Port de Goulee VALEYRAC Port de Richard JAU-DIGNAC-ET- LOIRAC Dignac JAU-DIGNAC-ET- LOIRAC Centre JAU-DIGNAC-ET- LOIRAC Loirac JAU-DIGNAC-ET- LOIRAC Jau JAU-DIGNAC-ET- LOIRAC La Hourcade JAU-DIGNAC-ET- LOIRAC Chemin Sablé des Pins JAU-DIGNAC-ET- LOIRAC La Hontane 2 QUEYRAC Larnac QUEYRAC Le Dez QUEYRAC Le Gadet QUEYRAC Gare QUEYRAC La Hontane QUEYRAC Bourg QUEYRAC Biail GAILLAN-EN-MEDOC Bourgueyraud GAILLAN-EN-MEDOC Bourg SAINT-YZANS-DE- MEDOC Chat.