Piece N° 5.2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Renseignements Vos 28 Centres Programme ÉTÉ 2019

CAP33 est une opération initiée par le Département de la Gironde en partenariat avec : votre Commune ou Communauté de Communes, leurs associations, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS), les Comités sportifs départementaux. Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à voile, Course d’orientation, Cyclisme, Échecs, Plus de 100 disciplines sportives Vos 28 centres Escrime, Études et Sports sous-marins, Handisport, Pendant l’été, à découvrir en famille en juillet et en août Hockey sur Gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate, Sport en milieu ou individuellement à partir de 15 ans. Du sport sous toutes ses formes : collectif, ANDERNOS-LES-BAINS 05 56 82 02 47 rural, Surf, Tennis, Voile, Vol libre (Boomerang), nautique, de raquette, de sable, remise en ARÈS 06 73 68 61 06 Volley Ball et Drop de Béton (Beach Rugby). forme ou encore des activités artistiques et AUDENGE 06 14 47 29 54 de découverte de l’environnement. BASSENS 06 82 67 15 57 5 juillet : Marcheprime - Stade René Delest BIGANOS 06 73 27 22 95 6 juillet : Lacanau Océan - Maison de la glisse 3 formules sont à votre disposition : 10 juillet : Pompignac - Place de l’Entre-deux Mers BRUGES 05 56 16 17 95 12 juillet : Martignas-sur-Jalle • LES DÉCOUVERTES GRATUITES CARCANS 05 56 03 21 01 Complexe sportif André Dolange Organisées toute la semaine, elles offrent la CDC CONVERGENCE GARONNE 05 56 76 38 00 13 juillet : Salles - Parking collège possibilité de pratiquer un grand nombre de CDC DE CASTILLON PUJOLS 05 57 56 08 70 17 juillet : Castillon-la-Bataille - Pelouse disciplines sportives. -

Publication of a Communication of Approval of a Standard

29.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 254/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2019/C 254/03) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Haut-Médoc’ Reference number: PDO-FR-A0710-AM03 Date of communication: 10.4.2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Demarcated parcel area Description and reasons This application includes the applications with reference PDO-FR-A0710-AM01 and PDO-FR-A0710-AM02, submit ted on 7 April 2016 and 12 January 2018, respectively. The following is inserted in chapter I, point IV(2) of the specification after the words ‘16 March 2007’: ‘ 28 September 2011, 11 September 2014, 9 June 2015, 8 June 2016, 23 November 2016 and 15 February 2018, and of its standing committee of 25 March 2014’. The purpose of this amendment is to add the dates on which the competent national authority approved changes to the demarcated parcel area within the geographical area of production. Parcels are demarcated by identifying the parcels within the geographical area of production that are suitable for producing the product covered by the regis tered designation of origin in question. Accordingly, as a r esult of this amendment, a new point (b) has been added -

Carte Des Circonscriptions IEN Gironde

BRUGES EYSINES LE VERDON-SUR-MER LE BOUSCAT SOULAC-SUR-MER TALAIS SAINT-VIVIEN- DE-MEDOC GRAYAN-ET-L'HOPITAL JAU-DIGNAC- BORDEAUX ET-LOIRAC VENSAC VALEYRAC QUEYRAC BEGADAN ST-CHRISTOLY- FLOIRAC MEDOC VENDAYS-MONTALIVET CIVRAC- EN-MEDOC COUQUEQUES BLAIGNAN ST-YZANS- MERIGNAC DE-MEDOC GAILLAN-EN-MEDOC PRIGNAC- PLEINE-SELVE EN-MEDOC ORDONNAC ST-CIERS-SUR SAINT-PALAIS -GIRONDE LESPARRE- ST-SEURIN- MEDOC DE-CADOURNE SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE NAUJAC-SUR-MER MARCILLAC VERTHEUIL ST-AUBIN-DE-BLAYE ST-ESTEPHE BRAUD-ET- ST-GERMAIN- SAINT-LOUIS PESSAC TALENCE D'ESTEUIL BEGLES CISSAC-MEDOC DONNEZAC REIGNAC ETAULIERS PAUILLAC ANGLADE UE ST-SAUVEUR EG EYRANS EL N HOURTIN T A ST-ANDRONY AR N C G SAUGON U SAINT- FOURS P M SAVIN A ST-GENES-DE- MAZION C GENERAC ST-JULIEN- BLAYE ST-SEURIN- BEYCHEVELLE DE-CURSAC ST-GIRONS- ST-YZAN-DE- ST-PAUL D'AIGUEVIVES ST-LAURENT-MEDOC ST-MARTIN- SOUDIAC LACAUSSADE ST-CHRISTOLY- CARS CUSSAC- DE-BLAYE FORT-MEDOC BLAYE ST-MARIENS LARUSCADE BERSON CIVRAC-DE ST-VIVIEN- -BLAYE CARCANS PLASSAC DE-BLAYE LAPOUYADE LAMARQUE TEUILLAC CHAMADELLE ST-CIERS-DE ST- CAVIGNAC -CANESSE TROJAN ARCINS VILLENEUVE MOMBRIER PUGNAC CEZAC LES EGLISOTTES-ET- LISTRAC-MEDOC SAMONAC GAURIAC CUBNEZAIS TIZAC-DE- LAGORCE CHALAURES COMPS SAINT-CHRISTOPHE MOULIS-EN LANSAC LAPOUYADE MARANSIN SOUSSANS BAYON-SUR- MARSAS BAYAS -DE-DOUBLE BRACH ST-SEURIN- MARCENAIS LES PEINTURES -MEDOC GIRONDE TAURIAC PEUJARD MARGAUX DE-BOURG ST-LAURENT- LE FIEU BOURG GAURIAGUET D'ARCE ST-CIERS- ST-ANTOINE- GUITRES CANTENAC SUR-L'ISLE PRIGNAC-ET- ST-GENES-DE D'ABZAC ST-MARTIN- -

WINES LISTED by SCORE “The Wines I Tasted So Far Are Very

WINES LISTED BY SCORE “The wines I tasted so far are very familiar and Bordeaux-like. The sleek tannins and pure fruit character are what I expect. It’s hard to say this was a cabernet sauvignon or merlot vintage or that it was better for the Right Bank or Left Bank. They are all just really good quality wines and some are fantastic.” - James Suckling, CEO & editor BY SCORE Wines listed by score and then alphabetically WINE SCORE WINE SCORE Château Haut-Brion Pessac-Léognan Blanc 100 Château Bélair-Monange St.-Emilion 96-97 Château Ducru-Beaucaillou St.-Julien 99-100 Château d'Issan Margaux 96-97 Château Haut-Brion Pessac-Léognan 99-100 Château du Domaine de L'Église Pomerol 96-97 Château L'Église Clinet Pomerol 99-100 Château Giscours Margaux 96-97 Château La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 99-100 Château La Fleur-Pétrus Pomerol 96-97 Château Lafite Rothschild Pauillac 99-100 Château Le Gay Pomerol 96-97 Château Margaux Margaux 99-100 Château Léoville Poyferré St.-Julien 96-97 Château Mouton Rothschild Pauillac 99-100 Château Lynch-Bages Pauillac 96-97 Château Angélus St.-Emilion 98-99 Château Malartic-Lagravière Pessac-Léognan Blanc 96-97 Château Cos d'Estournel St.-Estèphe 98-99 Château Malescot-St.-Exupéry Margaux 96-97 Château Figeac St.-Emilion 98-99 Château Pape Clément Pessac-Léognan 96-97 Château Haut-Bailly Pessac-Léognan 98-99 Château Pape Clément Pessac-Léognan Blanc 96-97 Château La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan Blanc 98-99 Château Pavie Decesse St.-Emilion 96-97 Château Larcis Ducasse St.-Emilion 98-99 Château Péby-Faugères -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde

Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

La-Gironde-À-Vélo-2015.Pdf

Phare du Cordouan Pte de Grave Le Verdon-sur-Mer Soulac-sur-Mer Estuaire de la Gironde Piste cyclable Talais Canal des 2 mers Grayan-et-l’Hôpital Itinéraire de liaison La Vélodyssée® en France, de Rosco à Hendaye, traverse la Gironde avec 178 km de Vensac piste sécurisée de la Pointe de Grave jusqu’au Bassin d’Arcachon. Vignobles : appellations d'origine Montalivet-les-Bains Queyrac Saint-Emilion-Libournais Station vélo Vendays-Montalivet Médoc Ville d'Art et d'Histoire Entre-Deux-Mers Surf Graves et Pessac Léognan Classé au Patrimoine mondial par l'UNESCO Bordeaux-Le Verdon 99 km St-Estèphe Bordeaux et Bordeaux supérieur Phare Blaye Côtes de Bordeaux et Côtes de Bourg Bastide Pauillac Liquoreux Île de Patiras Plage surveillée en saison Hourtin Lac d'Hourtin Haute Gironde Canoë et de Carcans Blaye Golf (9 et 18 trous) Médoc Bordeaux-Blaye 49 km Plassac Gare Carcans Cussac-Fort-Médoc Bourg Guîtres Aéroport international Lacanau Prignac-et-Marcamps Bordeaux-Lacanau 48 km Lacanau-Océan Margaux km 54 Bordeaux-Pauillac Lac St-André-de-Cubzac Pays Libournais de Lacanau Libourne Le Porge Vayres Saint-Émilion Bordeaux-Ste-Foy 92 km Bordeaux-St-Émilion 40 km BORDEAUX Castillon-la-Bataille Ste-Foy-la-Grande Mérignac Créon Rauzan Gensac Lège Arès La Sauve-Majeure Pellegrue Léognan Andernos-les-Bains Blasimon Bassin d'Arcachon La Brède Bassin St-Ferme Bordeaux-Langon 49 km Langoiran d'Arcachon Sauveterre-de-Guyenne Arcachon Monségur Gujan-Mestras Graves et Sauternais Rions Castelmoron-d’Albret Le Teich Delta de Bordeaux-Arcachon 63 km La Teste-de-Buch la Leyre Cadillac Le Cap Ferret Entre-deux-Mers Pyla-sur-Mer Dune du Pilat La Réole St-Macaire Banc d'Arguin Preignac Fontet Langon Cazaux Sauternes Pondaurat Lac de Cazaux Hostens Mazères Bazas Uzeste Villandraut N O E Préchac 0 10 Km S Sud Gironde Captieux Réalisé par l’ Agence de Développement Touristique de la Gironde. -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Aide Alimentaire En Médoc

AIDE ALIMENTAIRE EN MÉDOC Contact : Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc 21 rue du Général de Gaulle 33112 ST LAURENT MÉDOC 05.57.75.18.97 - 05.81.31.35.00 [email protected] - www.pays-medoc.com Réalisé par la Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc – janvier 2016 1 Le Syndicat Mixte du PAYS MÉDOC www.pays-medoc.com Réalisé par la Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc – janvier 2016 2 Centre Médoc Coordonnées des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ✓ CISSAC MÉDOC, 4 route du Landat (33250) 05 56 59 58 10, 05 56 73 94 81 @ [email protected], site www.cissac-medoc.fr ✓ PAUILLAC, 1 quai Antoine Ferchaud (33250) 05 56 73 30 68 (05 56 73 30 50 mairie), 05 56 73 30 69 (mairie) Ouverture au public : le mardi 8h30 à 12h30 sans rendez-vous et les mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous. @ [email protected], site www.pauillac-medoc.com ✓ ST ESTÈPHE, 33 rue de la Mairie (33180) 05 56 59 36 37 (05 56 59 35 93 mairie), 05 56 59 39 18 @ [email protected], site www.mairie-saint-estephe.fr ✓ ST JULIEN BEYCHEVELLE, 1 place de l’Hôtel de Ville (33250), 05 56 59 08 11, 05 56 59 13 77 @ [email protected] ✓ ST LAURENT MÉDOC, 2 rue Saint Julien (33112) 05 56 73 27 45, 05 56 09 21 20 @ [email protected], site www.saint-laurent-medoc.fr ✓ ST SAUVEUR, 1 place du 19 mars 1962 (33250), 05 56 59 57 13, 05 56 59 50 61 @ [email protected], ✓ ST SEURIN DE CADOURNE, 1 place -

Proces-Verbal Conseil Communautaire Medoc Atlantique Jeudi 15 Novembre 2018 – Valeyrac

PROCES-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE MEDOC ATLANTIQUE JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 – VALEYRAC PRESIDENT : Xavier PINTAT ETAIENT PRESENTS : Patrick MEIFFREN, Serge LAPORTE, Jean-Marc SIGNORET, Gilles COUTREAU, Membres titulaires : Laurent PEYRONDET, Véronique CHAMBAUD, Jean Pierre DUBERNET, Franck LAPORTE, Jean-Louis BRETON, Jean Luc PIQUEMAL, Jacques BIDALUN, Pierre JACOB, Alain BOUCHON, Marie LASSERRE, Pascal ABIVEN, Barbara FRANCOIS, David LAFOSSE, Isabelle LAPALU, Michel BAUER, Hervé CAZENAVE, Pascale MARZAT, Jean-Jacques LAOUE, Marie-Hélène GIRAL, Gilles CHAVEROUX, Bernard LOMBRAIL, Marie-Dominique DUBOURG, Anne WISNIEWSKI, Tony TRIJOULET, Marie-Dominique SAINT-MARTIN, Alfred AUGEREAU ETAIENT REPRESENTES : Jean Bernard DUFOURD (pouvoir à Jean-Jacques LAOUE) Pierre BOURNEL (pouvoir à Tony TRIJOULET) Dominique FEVRIER (pouvoir à Patrick MEIFFREN) Jérémy BOISSON (pouvoir à Laurent PEYRONDET) Sylvie LAVERGNE (pouvoir à Hervé CAZENAVE) Bernard BESSAC (pouvoir à Véronique CHAMBAUD) Evelyne MOULIN (pouvoir à Xavier PINTAT) ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Membres suppléants remplaçants un membre titulaire Membres suppléants : Geneviève CHAUSSIER, Dominique JOANNON SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Louis BRETON -------------------------- DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE RAPPORTEUR : Xavier PINTAT Le secrétaire de séance est Jean-Louis BRETON Xavier PINTAT informe le Conseil communautaire que des modifications ont été apportées concernant le repos dominical des établissements de commerce en ajoutant les demandes des établissements de Soulac sur Mer et du Verdon sur Mer. Il indique également que des précisions ont été apportées concernant la vente du lot n°4 de la ZAE Les Bruyères. Enfin, il demande aux élus communautaires s’ils sont d’accord pour ajouter une question relative à la signature d’une convention permettant la prorogation de l’agrément du RAM nord en 2018 avec la MSA. -

Guía De Los Trabajadores De Temporada En El Médoc

GUÍA DE LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA EN EL MÉDOC EL MÉDOC "La viticultura, la agricultura y el turismo, sectores emblemáticos del Médoc, aunque son actividades con un alto componente estacional, dan empleo cada año a casi 21.000 trabajadores temporales en todo el territorio. Para facilitar su paso por el Médoc, el Parque natural regional de Médoc y sus colaboradores, la Región de Nueva Aquitania, el Departamento de Gironda, Direccte, CAF, MSA y ANEFA Gironda han creado esta guía para simplificarle el acceso a los servicios básicos que usted puede llegar a necesitar." Henri SABAROT Presidente del Parque Natural Regional de Médoc ÍNDICE TENER UN DOMICILIO PARA PODER SOLICITAR SUS DERECHOS página 5 No tengo domicilio: • ¿Cómo abrir una cuenta bancaria? • ¿Cómo hacer para recibir correspondencia? • ¿Qué dirección debo poner en el contrato de trabajo? INFORMARSE SOBRE SUS DERECHOS páginas 6 a 7 Soy un(a) trabajador(a) de temporada agrícola y tengo mis derechos MSA (Protección Social): • ¿Cómo encontrar la oficina de MSA? • ¿Quién? • ¿Cuándo? • ¿Dónde? Soy trabajador(a) de temporada (no agrícola) y busco información sobre mis subsidios de ayuda (ej.: RSA (Renta de Solidaridad Activa), Prima de actividad, ayudas familiares...), ayudas para alojamiento • ¿Quién? • ¿Cuándo? • ¿Cómo? • ¿Dónde? OCUPARSE DE LA PROPIA SALUD páginas 8 a 10 • Estoy enfermo: ¿con quién me tengo que poner en contacto para el tema de mis papeles? • Estoy de baja por enfermedad: ¿Cómo tengo que hacer? • Estoy sin papeles y con problemas de salud ¿a quién debo acudir? • -

Topoguide St Estephe

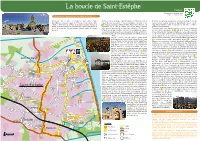

La boucle de Saint-Estèphe Flashez ! Et retrouvez ce circuit sur votre mobile avec Google Maps Point de départ : parking, place de l’église Saint Étienne Garez-vous sur la place et profitez-en pour visiter l'église Sortez de la place du village et partez à gauche sur 100 mètres puis, à Remarquez au passage la dépression en bas de la croupe de Cos qui Saint-Étienne, construite à partir de 1764 sur les murs d'une église la patte d'oie, prenez à droite « route des Anguileys » qui longe le mur marque la limite sud du vignoble de Saint-Estèphe d’avec celui de romane et dont l’intérieur constitue un des plus ensemble baroque du 11 du château Calon Ségur, grand cru classé dont l’histoire ancienne est l’appellation Pauillac et dont on aperçoit sur son autre versant le Médoc. Avant de commencer votre parcours, n’hésitez pas à faire un étroitement liée à celle du village. Site occupé depuis l’époque château Lafite-Rothschild. tour à la Maison du Vin pour prendre conseil auprès de l’équipe gallo-romaine, important fief au moyen âge, racheté au 17è siècle par Descendez cette route, après le passage à niveau, vous apercevez d’accueil. la famille des Ségur, la bâtisse ancienne et son vignoble de graves sur votre droite le grand parc du 13 château Le Crock et tournez à entouré de murs abrita au 18e siècle Alexandre de Ségur surnommé le droite en direction du hameau de Marbuzet. Prenez à droite au stop prince des vignes (car il était aussi propriétaire des châteaux Lafite et (rue du 8 mai 1945), continuez jusqu'à la fontaine de Marbuzet qui est Latour). -

Carte Des Etablissements Médico-Sociaux

LE VERDON-SUR-MER SOULAC-SUR-MER TALAIS SAINT-VIVIEN- DE-MEDOC GRAYAN-ET-L'HOPITAL JAU-DIGNAC- ET-LOIRAC VENSAC VALEYRAC QUEYRAC BEGADAN ST-CHRISTOLY- MEDOC VENDAYS-MONTALIVET CIVRAC- EN-MEDOC COUQUEQUES ST-YZANS- BLAIGNAN DE-MEDOC PLEINE-SELVE GAILLAN-EN-MEDOC PRIGNAC- EN-MEDOC ORDONNAC ST-CIERS-SUR SAINT-PALAIS -GIRONDE ST-SEURIN- DE-CADOURNE LESPARRE- MEDOC SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE NAUJAC-SUR-MER MARCILLAC VERTHEUIL ST-AUBIN-DE-BLAYE ST-ESTEPHE BRAUD-ET- ST-GERMAIN- SAINT-LOUIS D'ESTEUIL DONNEZAC CISSAC-MEDOC REIGNAC ETAULIERS PAUILLAC ANGLADE ST-SAUVEUR UE EG EYRANS EL HOURTIN RT ST-ANDRONY CA N A SAUGON N G SAINT- U FOURS P SAVIN M A C MAZION ST-GENES-DE- GENERAC ST-JULIEN- BLAYE BEYCHEVELLE ST-SEURIN- DE-CURSAC ST-GIRONS- ST-YZAN-DE- ST-PAUL D'AIGUEVIVES SOUDIAC ST-LAURENT-MEDOC ST-MARTIN- LACAUSSADE BLAYE ST-CHRISTOLY- CARS DE-BLAYE CUSSAC- LARUSCADE FORT-MEDOC ST-MARIENS BERSON CIVRAC-DE ST-VIVIEN- -BLAYE PLASSAC DE-BLAYE CARCANS LAPOUYADE LAMARQUE TEUILLAC CHAMADELLE ST-CIERS-DE ST- CAVIGNAC -CANESSE TROJAN VILLENEUVE PUGNAC ARCINS MOMBRIER CEZAC MARANSIN LES EGLISOTTES-ET- LISTRAC-MEDOC CHALAURES GAURIAC SAMONAC CUBNEZAIS LAGORCE COMPS TIZAC-DE- LAPOUYADE SAINT-CHRISTOPHE LANSAC MOULIS-EN -DE-DOUBLE SOUSSANS MARSAS BAYAS BRACH BAYON-SUR- -MEDOC LES PEINTURES GIRONDE ST-SEURIN- TAURIAC DE-BOURG PEUJARD MARGAUX MARCENAIS ST-LAURENT- LE FIEU BOURG D'ARCE GAURIAGUET ST-CIERS- ST-ANTOINE- CANTENAC D'ABZAC GUITRES SUR-L'ISLE PRIGNAC-ET- ST-GENES-DE ST-MARTIN- COUTRAS MARCAMPS -FRONSAC DE-LAYE AUBIE-ET PORCHERES LABARDE VIRSAC -ESPESSAS