Maurizio Ridolfi, Le Feste Nazionali, Il Mulino, 2003

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Italian Republic Day

ITALIAN REPUBLIC DAY This program received funding assistance from the Australian Government Department of Health and Ageing under the Community Partners Program Frecce tricolore Tricoloured flyover Frecce tricolore dall’Altare della Patria Tricoloured flyover emerging from l’Altare della Patria Bandiera italiana, con scorcio dell’Altare della Patria Italian flag with a glimpse of Altare della Patria Parata delle Forze Armate The Armed Forces' parade Bersagliere Special detail (No Australian equivalent) Consegna della corona al Milite Ignoto Laying of the wreath for the unknown soldier Parata delle Forze Armate The Armed Forces parade Banda militare Military band Sfilata dei Bersaglieri The Bersaglieri Parade Sfilata dell’Esercito The Army Parade Sfilata delle Forze Armate The Armed Forces parade Guardia della Finanza Federal Police Sfilata delle Forze Armate The Armed Forces Parade Consegna della bandiera al Capo della Repubblica Flag handover to the Italian president La tradizionale parata per la Festa della Repubblica si tiene in via dei Fori Imperiali a Roma. Nel viale che collega il Colosseo e piazza Venezia sfilano circa 7.100 tra militari e civili, 200 cavalli, 160 automezzi, 90 motociclette. Alla parata, che inizia alle ore 10, assistono tutte le maggiori autorita' politiche, a cominciare ovviamente dal Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato, in mattinata, intorno alle ore 9 depone una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Dalle ore 15 alle ore 19, invece, presso i giardini del Quirinale, si tengono i concerti da parte dei complessi bandistici della Marina militare, dell'arma dei Carabinieri, dell'Aeronautica militare, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'Esercito italiano. -

LEGISLATIVE RESOLUTION Memorializing Governor Andrew M

LEGISLATIVE RESOLUTION memorializing Governor Andrew M. Cuomo to proclaim June 2, 2011, as Italian American Day in New York State WHEREAS, It is the sense of this Legislative Body, in keeping with its time-honored traditions, to recognize celebrations which foster ethnic pride and enhance the profile of cultural diversity which strengthens the fabric of the communities of New York State; and WHEREAS, Attendant to such concern, and in full accord with its long- standing traditions, this Legislative Body is justly proud to memorial- ize Governor Andrew M. Cuomo to proclaim June 2, 2011, as Italian Ameri- can Day in New York State; and WHEREAS, Italian American Day is a joyous celebration of culture, civic conviviality and other merriment, held annually throughout the State of New York, in commemoration of the Republic of Italy's National Holiday, "Festa Della Repubblica Italiana," Italy's 4th of July; and WHEREAS, Festa Della Repubblica Italiana, a national holiday in Italy, marks the day when Italy voted, after World War II and fascism, to become a democratic republic; and WHEREAS, Festa Della Repubblica Italiana always takes place in Italy on June second, with a reception hosted by the President of the Republic and a parade in front of the Forum in Rome; and WHEREAS, Italian American Day celebrates the heritage of Italy's glorious historical past, the wealth of its present, and the opportu- nities of its future; and WHEREAS, This auspicious day provides an opportunity to celebrate the significant contributions of Italian Americans so that all people may know and appreciate Italian history and traditions, and of the role Italian Americans have played, and will continue to play, in our socie- ty; now, therefore, be it RESOLVED, That this Legislative Body pause in its deliberations to memorialize Governor Andrew M. -

CULTURAL ORIENTATION | Italian

ITALIAN View of Riomaggiore, Cinque Terre Flickr / Elvin DLIFLC DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE FOREIGN LANGUAGE CENTER 2018 CULTURAL ORIENTATION | Italian TABLE OF CONTENTS Chapter 1 | Profile Introduction ................................................................................................................... 6 Geographic Divisions .................................................................................................. 7 Northwest ..............................................................................................................7 Northeast ..............................................................................................................8 Central Italy ...........................................................................................................8 Southern Italy .......................................................................................................9 Insular Italy............................................................................................................9 Climate ..........................................................................................................................10 Bodies of Water ...........................................................................................................10 Rivers ...................................................................................................................10 Lakes ................................................................................................................... 11 -

Cerimoniale Di Stato O Del Cerimoniale Diplo- Matico Della Repubblica

Senato della Repubblica Norme e consuetudini Senato della Repubblica www.senato.it di cerimoniale e v i Raccolte normative pubblicate dal Senato t a m r o 1. Codice dello Status del parlamentare. n Servizio delle prerogative, e t delle immunità parlamentari l e del contenzioso, dicembre 2004 o c 2. Manuale dei diritti umani, c Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, a Statuti, Protocolli tradotti in italiano. R Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, aprile 2006 3. Disposizioni regolamentari per la veri fica dei poteri. Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, aprile 2006 Servizio di Questura e del Cerimoniale n. 4 giugno 2006 euro 3,50 XV Legislatura Senato della Repubblica Raccolte normative n. 4 Senato della Repubblica Norme e consuetudini di cerimoniale Servizio di Questura e del Cerimoniale n. 4 giugno 2006 XV Legislatura La presente pubblicazione è stata curata da Chiara Cipriani e Gianmarco Bacigalupo documentaristi assegnati al Servizio di Questura e Cerimoniale, Micaela Berretti e Alice Petralito consulenti. Gli aspetti editoriali sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato. Le pubblicazioni del Senato possono essere richieste alla Libreria del Senato - per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma - per posta elettronica: [email protected] - per telefono: n. 0667062505 - per fax: n. 0667063398 * F. Piazza, Polizia Moderna, Maggio 2006, pg. 16 e ss. © 2006 Senato della Repubblica Il Cerimoniale è il complesso insieme di linguaggio, condotta e simboli attraverso il quale le istituzioni affrontano le relazioni intersoggettive. Il protocollo costituisce la parte delle regole grammaticali del linguaggio fatto di condotte, significati e segni. -

2014 October Italian Heritage Month

VOL. 118 - NO. 39 BOSTON, MASSACHUSETTS, SEPTEMBER 26, 2014 $.35 A COPY 2014 October Italian Heritage Month America in History Landing of Columbus Designs created & implemented by Constantino Brumidi (1805-1880), the Michelangelo of the United States Capitol OCTOBER IS ITALIAN HERITAGE MONTH IN MASSACHUSETTS. CELEBRATE ITALIAN HERITAGE WITH A MONTH OF EVENTS. VIEW PAGES 7-9 FOR A CALENDAR LISTING The Annual Kick-off event this year will be held on Wednesday evening, October 1st at the House Chamber,3rd Floor of the State House, Boston, Massachusetts from 6:00 A.M. to 10:00 P.M. Coro Dante will be performing the American and Italian anthems and other musical selections. Attend with friends and family and show your support for October Italian American Heritage Month! A proclamation by Governor Deval Patrick will be read. Honored Guest: Consul General of Italy, Nicola De Santis. A wonderful program has been planned, so please join us! Free and open to the public. Refreshments will be served. For additional information contact: Dr. John Christoforo 781-648-5678, James DiStefano 617-909-5403, Lino Rullo 781-862-1633 or Hon. Joseph Ferrino, Ret. 617-569-2110, Hon. Peter Agnes. JOIN US FOR AN ITALIAN-AMERICAN HERITAGE CELEBRATION AT BOSTON CITY HALL! Boston City Councilors Michael Flaherty and Sal LaMattina invite you to this year’s Italian flag raising at Boston City Hall in honor of Italian-American Heritage Month. Join friends and families in a community celebration that will feature honored guests, entertainment and refreshments. The event will take place on Wednesday, October 1st from 10:00 am – 12:00 pm at Boston City Hall’s Piemonte Room, which is located on the 5th Floor. -

Short-Term Study Abroad Program Information

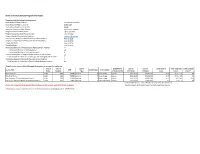

Short-Term Study Abroad Program Information Please provide the following information: Study Abroad Program Name: UGA Classics in Rome Study Abroad (SABD) Course ID: SABD 1107 Study Abroad (SABD) Course CRN: 54169 Semester Program will be Offered: Maymester, Summer Program Leader/Contact Name: Elena Bianchelli Program Leader/Contact Phone Number: 706-542-8392 Program Leader/Contact Email Address: [email protected] Program Start Date (First meeting with enrolled students ): May 22 2016 Program End Date (Last meeting with enrolled students ): June 30 2016 Travel Start Date: May 22 2016 Travel End Date: June 30 2016 Anticipated Number of Total Students Participating in Program: 21 Anticipated Number of UGA Students: 18 Anticipated Number of Transient Students: 3 Anticipated Number of Undergraduate Students in the Program: 21 Total Number of Credit Hours Taken by Each Undergraduate Student: 9 Anticipated Number of Graduate Students in the Program: 0 Total Number of Credit Hours Taken by Each Graduate Student: NA Please list each course offered through the program on a separate row below: Course Course Course Department Course Course Total Lecture Total Field/ Lab Total Contact Course Title CRN Credit Hours Instructor(s) Prefix Number Type of Instructor(s) Start Date End Date Hours Hours Hours* Ancient Rome CLAS 4350 53842 Lecture 3 Chris Gregg Classics 5/22/2016 6/30/2016 42.5 3 / 2 = 1.5 44 The Art of Rome CLAS 4400 53843 Lecture 3 Chris Gregg Classics 5/22/2016 6/30/2016 42.5 3 / 2 = 1.5 44 The Tradition of Rome (Selected Topics) CLAS 4305 53844 Seminar 3 Chris Gregg Classics 5/22/2016 6/30/2016 35.5 6 / 2 = 3 38.5 The Latin Tradition of Rome (Advanced Readings) LATN 4405 53845 Seminar 3 Elena Bianchelli Classics 5/22/2016 6/30/2016 37 2 / 1 = 1 38 *Total Contact Hours = Total Lecture Hours + (Total Field Hours / 2) Please also complete the Academic Itinerary found on the second worksheet of this document. -

Festa Della Repubblica Mr

MAY 2018 PUBLISHED BY THE ITALIAN AMERICAN CULTURAL SOCIETY VOLUME, XXXVI No. 5 43843 Romeo Plank Road - Clinton Township, MI 48038 - Phone (586) 228-3030 ext 15 - FAX (586) 228-1678 - Email [email protected] FESTA DELLA REPUBBLICA MR. MICHAEL A. CHIRCO, SPECIAL GUEST SPEAKER ther’s fish mar- vast enterprise in the real ket. In 1965, estate market through a he was drafted realty company, commercial and served building and leasing, resi- two years in dential building, apartment the United building, and real estate de- States Army. velopment; which accounts His honor- for over 9,000 sold homes see page 12 for able discharge with approximate total sales coincided with of over $1.25 billion. In full flyer 1967 Detroit 2005, he was recognized riots that as the nation’s 5th largest and details destroyed his condominium builder. father’s fish His cornerstone belief in market. Out providing quality con- of that loss, struction at a fair price has the begin- brought success and recog- ning of his nition in the building indus- construction try. Yet beyond his success, empire began. is his integrity which was In 1968, he proven in the most recent sold his first recession when he person- Michael A. Chirco was born home and in ally carried the financial in Detroit, Michigan to four short years in 1972, he weight of his employees for Italian immigrants Joseph formed his first company, over six (6) years knowing and Eva Chirco, who moved MJC Homes Inc, which is if he let them go then most from Sicily Italy in 1936 to still in business today. -

Milan Survival Handbook for BSM Families

Milan Survival Handbook For BSM Families Prepared by the DISCLAIMER This handbook is the result of the personal experiences and insights of BSM parents and as such, is intended purely as a guide to help you with the any questions which might arise from your move to Milan and Italy. Whilst the information contained within the handbook is periodically updated, no guarantee is given that the information provided is correct and complete. For additional information, we recommend the following online publications: Hello Milano and The English Yellow Pages. Any reference to an individual, group, organisation or service does not constitute an endorsement of or support by The British School of Milan or the Friends Welcome Group for the information, products, services or persons associated with that individual, group, organisation or service. Accordingly, we do not accept responsibility for the information, products, or services provided by any individual, group or organisation listed in this handbook. HELP US TO IMPROVE THIS HANDBOOK We would very much appreciate your feedback on this handbook. Please let us know of any comments or additional information that you would have found useful and is currently missing. For information, comments or contributions please contact the Friends Welcome Group on [email protected]. 2 INTRODUCTION 5 EMERGENCY NUMBERS 5 USEFUL ADDRESSES NEAR SCHOOL 5 MAIN OFFICIAL HOLIDAYS IN ITALY 6 OPEN-AIR MARKETS IN MILAN 7 GENERAL INFORMATION 8 Social Clubs Newspapers Useful Websites UPON ARRIVAL 9 Documentation Required -

Dante and the Making of Italians in Australia”

May - Jun 2021 DANTE AND THE MAKING OF ITALIANS DAS Australia Adelaide IN AUSTRALIA Brisbane Cairns COMMEMORATIONS FOR Canberra Gold Coast THE 700TH ANNIVERSARY Hobart Melbourne OF THE PASSING OF Mildura Perth DANTE ALIGHIERI Sydney Townsville Hosted by the Dante Alighieri Society of Sydney as an online webinar Paolo Totaro AM Foundation Chairman of the Ethnic Affairs Commission (1977-1989) 27 May 2021 - 6:00pm to 7:30pm To celebrate the 700th anniversary of Dante Alighieri’s death, you are all invited to join the Dante Alighieri Society of Sydney for a free talk on Zoom on 27 May 2021 at 6 pm, by visiting the Events section of the website: www.dantealighieri.com.au Paolo Totaro AM, Foundation Chairman of the Ethnic Affairs Commission (1977-1989), poet, pianist, and public servant in a variety of positions, will talk about “Dante and the making of Italians in Australia”. Email: [email protected] Come to a fascinating presentation by AN AUSTRALIAN SPORT BASE IN ITALY? Curtin University’s pollination biologist and ecologist Strange but true DANIELA SCACCABAROZZI FLORAL APPEAL - The Intriguing Strategies WARWICK FORBES Head of the Australian Institute of Sport Europe Used by Some Plants Such as Orchids to Attract Bees and Other Pollinators Why AIS set up a base in Gavirate (Varese, Italy)? 8pm Thursday 20 May 2021 8pm Thursday 17 June 2021 Lev. 2 Theo Notaras Multicultural Centre Lev. 2 Theo Notaras Multicultural Centre 180 London Cct (entry via Civic Square) 180 London Cct (entry via Civic Square) See page 17 See page 17 NEWS FROM THE OFFICE What’s Inside? Upcoming Events NATIONAL LAUNCH OF 3 May 5.30pm - 7.30pm DANTE UNDER THE SOUTHERN CROSS Conversazione e Cultura @ The Italian Place 3 M. -

Italy – Alberta Relations

Italy – Alberta Relations This map is a generalized illustration only and is not intended to be used for reference purposes. The representation of political boundaries does not necessarily reflect the position of the Government of Alberta on international issues of recognition, sovereignty or jurisdiction. PROFILE DID YOU KNOW? TRADE AND INVESTMENT Capital: Rome A democratic republic replaced the In 2013, Italy ranked as Alberta’s monarchy in Italy on June 2, 1946, 4th largest export market in the Population: 61 million (2013 in response to a national European Union (EU28). referendum. The second day of Language: Italian From 2009 to 2013, Alberta’s June has been celebrated as the exports to Italy averaged CAD$ Government: Republic Festa della Repubblica, or Republic 154.7 million per year, consisting Day, ever since. Head of State: President Giorgio mainly of wheat, nickel and Napolitano (re-elected for a seven-year Italy has been a key actor in woodpulp. term in April 2013) European economic and political During the same period, Alberta’s integration, joining the Economic Head of Government: Prime Minister direct imports from Italy and Monetary Union in 1999. Matteo Renzi (since February 2014; next averaged CAD$328.2 million per election due in 2018) ECONOMY year. The top three imports were machinery, iron or steel Currency: Euro, CAD$1.00 = €0.65, Italy has a diversified industrial products and wine. This figure €1.00 = CAD$1.53 (April 2014) economy, which is separated into a does not include goods sold in developed industrial north, GDP: US$2.05 trillion (2013 est.) Alberta that arrived via dominated by private companies, distribution hubs in other and a less-developed, welfare- GDP (PPP): US$2.01 trillion (2013 est.) provinces. -

CELEBRATE! Five Ways to Be a Part of the Italian Republic's 70Th Birthday COMPLIMENTARY COPY

OCTOBERJUNE 2016 2013 WHW HERETRAVAVELERE.LCOERM .COM Rome ® RECOMMENDED BY YOUR CONCIERGE CELEBRATE! Five ways to be a part of the Italian Republic's 70th birthday COMPLIMENTARY COPY / OMA PLUS > RED IS THE COLOR OF SUMMER . P. 70% R . P. A > NEW LIFE FOR OLD MONUMENTS IN > HOT RESTAURANT OPENINGS IONE Z I D E > THE MOST SPECTACULAR EXHIBITS P S A P S ALIANE T I E T OS N6 MENSILE P ! ANNO 22 WHERE NOW | SIGHTSEEING Long Live the REPUBLIC! This month marks Italy’s 70th birthday as a republic. Ti!any Parks o!ers "ve ways to celebrate the occasion. © SHUTTERSTOCK © UFFICIO © / QUIRINALE STAMPA 10 WHERE ROME I JUNE 2016 visitors a sense of being suspended on a lush, Flight Show airy island, far from the chaos of the sizzling city. It was clearly no coincidence that this The most exciting moment of the festivities is enviable spot was chosen for the site of the without a doubt when the legendary Italian summer residence of the popes, the Quirinal acrobatic aerial team, the Frecce Tricolori, flies Palace, named for the hill on which it perches. over the city, red, white, and green smoke With the unification of Italy in 1861, the palace trailing behind in perfect unison. All over (and its spectacular garden) passed to the town, the roaring plane engines draw people newly minted Italian royal family, and when to their windows or balconies, out of shops Italy became a republic in 1946 (the very event and coffee bars as they try and catch a this day celebrates), the palace became the glimpse of the patriotic fliers. -

La Notizia IX N4.Indd

Anno IX N04 Luglio - Agosto 2013 Direttore: Salvatore Mancuso Tel/Fax 020 8879 1378 e-mail:[email protected] web: www.smphotonewsagency.com GRATIS LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA A LONDRA 2013 In toni sobri sono stati organizzati due eventi per ricordare la Festa della Repubblica: domenica 2 Giugno all’Istituto Italiano di Cultura ad opera del Consolato Generale d’Italia in Londra; e il giorno 3 giugno nella sede u ciale dell’Ambasciata Italiana di Grosvenor Square. lato” non solo perché si sono aggiunti gli utenti di Bedford e Manchester, ma anche per i numerosi nuovi arrivi che hanno notevolemente incrementato il numero di connazionali presenti nel territorio della Circoscrizione Conso- lare.” Fra l’altro il Console Generale D’Archira ha annunciato l’immi- nente apertura della nuova sede del Consolato Generale: dal 2 luglio 2013 infatti apriranno gli u ci della Harp House, in Farringdon Street. Una sede che risponderá meglio, almeno dal punto di visto logistico, alle esigenze Antonio Marchitto, Bruno Delpiano,Sergio Corsini, Remo Obertelli, Clara Caleo Green, dei connazionali. Dopo ventanni, - Primo Consigliere Marco Mancini, Ambasciatore Pasquale Terracciano, Air Chief Mar- On Gugliemo Picchi, Ambasciatore Pasquale Terracciano, Console Generale Uberto Vanni nalmente si realizza questo progetto. shal Sir Stephen Dalton KCB, Ammiraglio Cristiano Aliperta e il Generale Nicola Zanelli d'Archira , e il Console Sarah Eti Castellani In seguito l’Ambasciatore Terracciano In tempi di vacche magre si cerca di parte numerosi connazionali. Alla ce- ha conferito le onore cienze ad alcuni di mano. circa un mese. Anche se l’Ambascia- contenere le spese non solo per ri- rimonia era presente anche il nuovo connazionali che si sono distinti.