Relazione Geologica Preliminare

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Diocesi Cassano Ionio

MIUR- USR PER LA CALABRIA DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO UFFICIO VII A.T. DI COSENZA UO N. 1 - UFFICIO DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA ORE ORE TOTALE ORE ORE ORE TOTALE ORE ORE ORE Comune Comune ist. rif. Codice ist. rif. Denominazione ist. Rif. Codice Plesso Denominazione Plesso SEZ. CLASSI SCUOLA SCUOLA ORE DOC. R.C. TITOLARE UTILIZZ INFANZIA PRIMARIA INFANZIA INFANZIA PRIMARIA INFANZIA PRIMARIA PRIMARIA AZ. DIOCESI DIOCESI CSAA813015 ALTOMONTE - MORBONE 2 3,00 CSAA813026 ALTOMONTE - CAMPO SPORTIVO 2 3,00 ALTOMONTE ALTOMONTE CSIC813008 IC ALTOMONTE CSAA813048 ALTOMONTE CENTRO 2 3,00 9,00 22 LA MOGLIE M 0,00 22 9,00 0 CSEE81301A ALTOMONTE - MORBONE/CAS.CANTON. 5 10,00 CSEE81303C ALTOMONTE - CENTRO 6 12,00 CSAA82201X CASSANO LAUROPOLI - VIA SIBARI 6 9,00 ZUCCAROR. 12,00 0 CSAA822032 CASSANO L. - VIA STAZIONE 2 3,00 CASSANO ALLO IONIO CASSANO ALLO IONIO CSIC822003 IC CASSANO I. LAUROPOLI CSEE822015 CASSANO L. I.C. -DORIA 5 10,00 12,00 42 CATALDI GUERRIERO C. 0,00 20 0,00 0 CSEE822026 CASSANO L. IC -VIA DALLA CHIESA 11 22,00 RUSSOC. 0,00 22 CSEE822059 CASSANO LAUROPOLI-SAN NICOLA- 5 10,00 CSAA82301Q VILLAPIANA-CENTRO 2 3,00 CSAA82302R VILLAPIANA-LIDO 3 4,50 CSAA82303T VILLAPIANA-SCALO 1 1,50 VILLAPIANA VILLAPIANA CSIC82300V IC VILLAPIANA "G. PASCOLI" 9,00 32 DEFRANCOF. 0,00 22 9,00 10 CSEE823011 VILLAPIANA-CENTRO 5 10,00 CSEE823022 VILLAPIANA-LIDO 6 12,00 CSEE823033 VILLAPIANA-VILLAGGIO- 5 10,00 CSAA82404P FRANCAV/CERCH - CERCHIARA CENTR 1 1,50 CSAA82406R FRANCAV/CERCH - CERCHIARA PIANA 2 3,00 CERCHIARA DI CALABRIA 4,50 10 SESSA C. -

Pottery Use at the Transition to Agriculture in the Western Mediterranean

Pottery use at the transition to agriculture in the western Mediterranean. Evidence from biomolecular and isotopic characterisation of organic residues in Impressed/Cardial Ware vessels. Cynthianne Debono Spiteri A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of York Department of Archaeology August 2012 Abstract Recent research has attributed the introduction of agriculture in the western Mediterranean to several rapid waves of ‘maritime pioneer colonisation’, followed by indigenous adoption. Impressed/Cardial Wares are thought to have spread simultaneously with domesticates through this region, and are hypothesised to have been used to process domestic plant and animal products. To test this hypothesis, organic residue analysis (ORA) has been applied to 301 Impressed/Cardial Ware vessels recovered from 14 Early and Middle Neolithic sites in the western Mediterranean, to determine their content and function. ORA is a well established technique that can provide direct and sometimes specific evidence of an artefact’s function by analysing lipid residues trapped within its matrix. Characterisation of these fatty residues was carried out using Gas Chromatography (GC), GC-Mass Spectrometry (GC-MS), and GC-combustion-Isotope Ratio MS (GC-c-IRMS). The latter is especially useful, since it allows the δ13C values of two particular fatty acids, C16:0 and C18:0, to be measured. Because of variations in the way these two fatty acids are biosynthesised and routed in different organisms, the difference between their δ13C measurements (i.e. Δ13C values) allow distinction between various types of fat, namely between ruminant and non-ruminant adipose, and ruminant adipose and ruminant dairy products. -

T-Flor 2 (2002) 23

Strasbourg, 10 October 2002 T-FLOR 2 (2002) 23 EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION – Florence Convention – SECOND CONFERENCE OF THE CONTRACTING AND SIGNATORY STATES TO THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION Council of Europe, Palais de l’Europe, Strasbourg 28-29 November 2002 Room 11 Theme 4 INNOVATIVE TOOLS FOR THE PROTECTION, MANAGEMENT AND PLANNING OF LANDSCAPE by M. Bertrand DE MONTMOLLIN Expert of the Council of Europe Document by the Secretariat General prepared by the Regional Planning and Technical Co-operation and Assistance Division This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. Ce document ne sera plus distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire. T-FLOR 2 (2002) 23 2 The Contracting and Signatory States to the European Landscape Convention are invited to examine the present report in order to formulate the general conclusions. T-FLOR 2 (2002) 23 3 CONTENTS INTRODUCTION I. THE THEME 1. The Convention context 2. What constitutes an innovative tool with regard to landscape policies? II. PARTICIPANTS’ CONTRIBUTIONS TO THE WORKSHOPS 1. General introduction 2. Integration of landscape policies into sectoral policies – the example of the Swiss Landscape Concept 3. The participatory approach – the example of landscape development plans 4. Financial tools – funding policies and the Swiss Landscape Fund model 5. The Region of Liguria and application of the European Landscape Convention through the Regional Territorial Plan (PTR) 6. The “Parco delle Cinque Terre” plan 7. The “Chianti Fiorentino” outline landscape protection plan 8. Landscape workshops: an important tool for application of the European Landscape Convention 9. Spatial planning and sustainable development in Slovenia RECOMMENDATIONS 1. -

University of Groningen Hellenistic Rural Settlement and the City of Thurii, the Survey Evidence (Sibaritide, Southern Italy) A

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by University of Groningen University of Groningen Hellenistic Rural Settlement and the City of Thurii, the survey evidence (Sibaritide, southern Italy) Attema, Peter; Oome, Neeltje Published in: Palaeohistoria DOI: 10.21827/5beab05419ccd IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Publication date: 2018 Link to publication in University of Groningen/UMCG research database Citation for published version (APA): Attema, P., & Oome, N. (2018). Hellenistic Rural Settlement and the City of Thurii, the survey evidence (Sibaritide, southern Italy). Palaeohistoria, 59/60, 135-166. https://doi.org/10.21827/5beab05419ccd Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Take-down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum. Download date: 13-11-2019 PALAEOHISTORIA ACTA ET COMMUNICATIONES INSTITUTI ARCHAEOLOGICI UNIVERSITATIS GRONINGANAE 59/60 (2017/2018) University of Groningen / Groningen Institute of Archaeology & Barkhuis Groningen 2018 Editorial staff P.A.J. -

Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale N° 9 Del 06

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS) TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: [email protected] Posta Certificata: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/delegazionerossano Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale n° 9 del 06 Novembre 2018 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Dilettanti di TERZA CATEGORIA Girone “A” della stagione sportiva 2018/2019, con gli indirizzi, i recapiti telefonici e le località dei rispettivi campi di gioco. Al fine di garantire la regolare chiusura del Campionato, le gare in calendario nelle ultime DUE giornate non subiranno variazioni. DATE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - S.S.2018/2019 Inizio campionato : 11 Novembre 2018 - ore 14.30 Sosta Feste Natalizie : 30 Dicembre 2018 Sosta Feste Pasquali : 21 Aprile 2019 Fine campionato : 19 Maggio 2019 PLAY – OFF Le date e le modalità di svolgimento delle gare di Play-Off saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale. IL SEGRETARIO IL DELEGATO Stefano Nunnari avv. Giovanni Bruno PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 06 NOVEMBRE 2018 F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D. DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO Campionato 3ª Categoria – “Girone A” s.s. 2018/2019 1^ Giornata Andata 2^ Giornata Andata Domenica 11 Novembre 2018 ore 14:30 Domenica 18 Novembre 2018 ore 14:30 CAMPANA ALTOMONTE MANDATORICCIO SARACENA MONTEGIORDANO C. BSV VILLAPIANA CLERUS IMPERIALIS THEMESEN Sabato 17 novembre RANGERS CORIGLIANO FEDULA SPORT E SOCIAL SPORTING CALOVETO ALBIDONA TARSIA SPORTING CALOVETO FEDULA SPORT E SOCIAL TARSIA ALBIDONA CLERUS IMPERIALIS BSV VILLAPIANA RANGERS CORIGLIANO THEMESEN MANDATORICCIO ALTOMONTE MONTEGIORDANO C. -

Istituto Comprensivo Roggiano Gr

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE Piazza della Repubblica, 1 87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S e-mail: [email protected] – p.e.c. : [email protected] – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it ================================================================================================== Prot. n. 2259/V-4 Roggiano Gravina, lì 06/06/2020 Ai docenti dei consigli delle classi terze Scuola secondaria di I gr. Agli alunni delle classi terze e ai loro genitori Scuola secondaria di I gr. Al DSGA All’Albo e al Sito web Oggetto: Esame di Stato conclusivo I ciclo istruzione 2019/2020 –Pubblicazione calendario colloqui. Si pubblica di seguito il calendario di presentazione dell’elaborato ai consigli di classe da parte degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, al fine dell’espletamento dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione coincidente, per il corrente anno scolastico, con la valutazione finale, ai sensi dell’art. 1 1 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. IL DIRIGENTE SCOLASTICO ssa Dott. Rosina Gallicchio Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina GLLRSN59A47A240W/31004728 C=IT 0= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588 1 ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE Piazza della Repubblica, 1 87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S e-mail: [email protected] – p.e.c. : [email protected] – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it ================================================================================================== Calendario colloqui III-A Altomonte: lunedì 15 giugno 2020 N. -

Allegato 1 Regione Calabria

ALLEGATO 1 REGIONE CALABRIA Numero Numero Codice Enti progetti Italia Sito Internet Progetti Volontari NZ00165 COMUNE DI RENDE 1 12 www.comune.rende.cosenza.it NZ00195 COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 2 8 www.comune.villasangiovanni.rc.it NZ00212 COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA 1 6 www.comune.spezzanodellasila.cs.it NZ00291 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 1 6 www.comune.serrasanbruno.vv.it NZ00318 PROVINCIA DI CATANZARO 3 36 www.provincia.catanzaro.it NZ00399 COMUNE DI MESORACA 2 8 www.comune.mesoraca.kr.it NZ00400 COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 1 8 www.comune.sanmarcoargentano.cs.it NZ00403 COMUNE DI VERBICARO 2 8 www.comune.verbicaro.cs.it NZ00417 COMUNE DI CERVA 1 8 www.comune.cerva.cz.it NZ00424 COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI 2 8 www.comune.terranova-da-sibari.cs.it NZ00552 BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA 1 6 www.bancoalimentare.it NZ00687 COMUNE DI REGGIO CALABRIA 5 22 www.reggiocal.it NZ00831 COMUNE DI SELLIA MARINA 3 16 www.comune.selliamarina.cz.it NZ00953 COMUNE DI CETRARO 1 8 www.comune.cetraro.cs.it NZ00981 COMUNE DI FRASCINETO 2 8 www.comune.frascineto.cs.it NZ01044 COMUNE DI PATERNO CALABRO 1 6 www.comune.paternocalabro.cs.it NZ01210 COMUNE DI BAGALADI 1 6 www.comunicalabria.it NZ01500 COMUNE DI CELICO 2 8 www.comunedicelico.it NZ01538 COMUNE DI GRIMALDI 2 8 www.comunedigrimaldi.it NZ01719 A.N.M.I.C. CENTRI DI RIABILITAZIONE 1 8 www.anmicriabilitazione.it ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE NUOVA NZ01995 1 6 www.nuovasolidarieta.it SOLIDARIETA' NZ02145 FONDAZIONE ONLUS CITTA' SOLIDALE 1 18 www.cittasolid.it NZ02152 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA -

Direzione Didattica Statale

Carta dei Servizi Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MORANO - SARACENA Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado VIALE G. SCORZA- 87016 MORANO CALABRO(CS) C.F. 94006210788 Telefono: 0981 31193- Fax: 0981 1905537– E mail: [email protected] Carta dei servizi elaborata e definita ai sensi della L. n. 241/90 in ordine alla trasparenza, celerità, pubblicità, partecipazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. del d. lgs. n. 29/93 in ordine ai principi e modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento di uffici per le relazioni con il pubblico. del D.L. n. 163/95 sugli obblighi per gli enti pubblici in materia di “qualità dei servizi erogati” del D.P.R. n. 275/99 Regolamento autonomia scolastica del D. P.C. M. del 7/06/1995 sull’obbligo per gli enti pubblici di emanazione della “Carta dei Servizi”, carta aggiornata con delibera del Collegio dei docenti del 25/10/2016 adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/10/2016 I.C. Morano Calabro - Saracena Pagina 1 Carta dei Servizi 1. PRESENTAZIONE 2.1 1.1 La Carta dei servizi del l’I.C. di Morano Calabro - Saracena Le recenti riforme hanno modificato in modo nuovo il rapporto tra Istituzioni Pubbliche e utenza. La Carta dei Servizi delle Pubbliche Istituzioni costituisce l’impegno formale che Scuola assume nei confronti dei propri utenti al fine di soddisfare i seguenti obiettivi: rendere chiaro e trasparente il proprio operato; esplicitare i fini che persegue e gli obiettivi che intende realizzare; informare le famiglie degli alunni circa gli avvenimenti salienti della vita della scuola; instaurare un rapporto di collaborazione basato sulla stima e sulla fiducia fra scuola e famiglia; sollecitare iniziative e proposte per la soluzione di problemi che incidono sul funzionamento della scuola; fornire un servizio sempre più qualificato ed efficace; stabilire standard di qualità e modalità di verifica. -

Scarica Il Documento

CODIFICA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL’AREA DEL PARCO DEL POLLINO RERG10024BIAM2253 REV. 00 RELAZIONE DUE DILIGENCE PER LA GESTIONE DELLE PAG. 1 DI 97 TERRE E ROCCE DA SCAVO del 20/12/2016 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL’AREA DEL PARCO DEL POLLINO •Revisione della Prescrizione 1 del DECVIA n. 3062 del 19/06/1998 relativo all’Elettrodotto 380 kV Laino - Rizziconi •EL 260 – Razionalizzazione della rete AT nel territorio di Castrovillari •EL 190 - Nuovo Elettrodotto a 380 kV tra il sostegno 90 della linea esistente Laino – Rossano 1 e l’esistente Stazione Elettrica di Altomonte” RELAZIONE DUE DILIGENCE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Storia delle revisioni Rev. 00 Del 20/12/2016 Prima emissione Elaborato Verificato Approvato G. Collevecchio G. Luzzi N. Rivabene A. Scognetti (ING/PRE-IAM) (ING/PRE-IAM) m01IO302SR Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna Rete Italia SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di Terna Rete Italia SpA CODIFICA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL’AREA DEL PARCO DEL POLLINO RERG10024BIAM2253 REV. 00 RELAZIONE DUE DILIGENCE PER LA GESTIONE DELLE PAG. 2 DI 97 TERRE E ROCCE DA SCAVO del 20/12/2016 Sommario 1 PREMESSA ...................................................................................................................................... 4 -

Studio Per La Valutazione Di Incidenza Elettrodotto 380 Kv in Semplice Terna

Studio per la Valutazione di Incidenza Codifica PSRARI09031 Elettrodotto 380 kV in semplice terna “Laino – Rev. 01 Pag. 2 di 25 Altomonte 2” Indice 1 PREMESSA............................................................................................................................... 3 2 RIFERIMENTI NORMATIVI ....................................................................................................... 4 3 METODOLOGIA ........................................................................................................................ 6 3.1 Documenti metodologici di riferimento ................................................................................................................6 3.1.1 I documenti della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea .......................................6 3.1.2 Il “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000”.....................................................................................8 3.2 Metodologia operativa .........................................................................................................................................9 3.2.1 Indagini di campo .....................................................................................................................................9 3.3 Le interferenze potenziali di una linea elettrica su habitat e specie di importanza comunitaria .........................9 3.3.1 Interferenze su habitat e specie floristiche...............................................................................................9 -

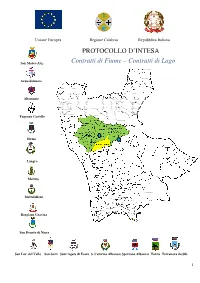

Protocollo D'intesa

Unione Europea Regione Calabria Repupubblica Italiana PROTOCOLLO D’INTTESA San Marco Arg. CContratti di Fiume – Contraratti di Lago Acquaformosa Altomonte Fagnano Castello Firmo Lungro Malvito Mottafollone Roggiano Gravina San Donato di Ninea San Lor. del Vallo San Sosti Sant’Agagata di Esaro S. Caterina Albanese Spezzano Albanenese Tarsia Terranova da Sib. 1 Ente promotore del Contratto di Fiume e di Lago Amministrazione Comunale di San Marco Argentano (CS) Protocollo d’intesa tra i Comuni di: San Marco Argentano; Fagnano Castello; Santa Caterina Albanese ; Malvito; Mottafollone; Roggiano Gravina; Altomonte; San Donato di Ninea; San Sosti; Sant'Agata di Esaro; Acquaformosa; Lungro; Firmo; Tarsia; Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo; Il Parco del Pollino e la Riserva di Tarsia e foce del Crati finalizzato alla promozione, allo sviluppo dei Comuni della Valle dell’Esaro. Premesso che: La Direttiva quadro sulle acque Dir. 2000/60/CE; la Direttiva Alluvioni 2007/60 CE; Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi (VAS); Convenzione Europea del Paesaggio (2000); Codice dei beni Culturali e del Paesaggio del 2004; Decreto Legislativo n.63 del 2008; Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. − Che L’Europa ha ideato la Strategia Europa 2020, con cui intende promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva degli Stati membri creando le condizioni per un'economia competitiva e favorendo un più alto tasso di occupazione. − Che Il nuovo quadro politico che l'Unione europea ha adottato per il superamento della crisi economica e finanziaria, da realizzare entro il 2020, costituisce la base su cui è stata sviluppata anche la politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. -

Geologia Tecnica & Ambientale

ISSN 1722 - 0025 GT & A 2/3 2016 2/3 GEOLOGIA 16 TECNICA& AMBIENTALE In questo numero Modellazione della piana di Prato La grande deformazione gravitativa territoriale profonda della Sila Nord-Occidentale La determinazione della resistenza residua dei terreni Geologi sul territorio: Ordine Nazionale dei Geologi Ordine il sisma in Centro Italia Quadrimestrale dell’ - Poste italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. Poste italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. reinvia In caso di mancato recapito, 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 DCB - ROMA Contiene I.P. addebito. Contiene I.P. al mittente previo Poste Roma Romanina per la restituzione a Ufcio re LA TUA CASA Noi la riportiamo È INCLINATA? in piano. GT IVA AGEVOLATA & A E DETRAZIONI 50% 1/ 2016 INTERVENTI SICURI E SENZA SCAVI! BREVETTO DEPOSITATO BREVETTO LIFT PILE Grazie all’innovativa SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI IN TUTTA ITALIA tecnologia LIFT PILE® Novatek solleva la tua casa novatek.it e la riporta in piano. GEAGEA 2424 IL SISMOGRAFO La soluzione “smart” per tutte le metodologie attive/passive 24/48 canali – ADC 24 bit * a partire da soli 2800 Euro+IVA 5 anni di garanzia PERFORMANTE ECONOMICO SEMPLICE AFFIDABILE SOLO STRUMENTO * www.pasisrl.it P.A.S.I. S.R.L. Via Galliari 5/E 10125 Torino - www.pasisrl.it [email protected] tel. 011 6507033 fax 011 658646 GEOLOGIA TECNICA.indd 1 24/09/15 17:42 GEOLOGIA TECNICA& AMBIENTALE Sommario Quadrimestrale dell’Ordine Nazionale dei Geologi N. 2-3/2016 DIRETTORE RESPONSABILE Alessandro Reina L’Editoriale] COMITATO DI REDAZIONE Francesco Peduto, Vincenzo Giovine, A.