Entre Chien Et Loup

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Impact of Large Terrestrial Carnivores on Pleistocene Ecosystems Blaire Van Valkenburgh, Matthew W

The impact of large terrestrial carnivores on SPECIAL FEATURE Pleistocene ecosystems Blaire Van Valkenburgha,1, Matthew W. Haywardb,c,d, William J. Ripplee, Carlo Melorof, and V. Louise Rothg aDepartment of Ecology and Evolutionary Biology, University of California, Los Angeles, CA 90095; bCollege of Natural Sciences, Bangor University, Bangor, Gwynedd LL57 2UW, United Kingdom; cCentre for African Conservation Ecology, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa; dCentre for Wildlife Management, University of Pretoria, Pretoria, South Africa; eTrophic Cascades Program, Department of Forest Ecosystems and Society, Oregon State University, Corvallis, OR 97331; fResearch Centre in Evolutionary Anthropology and Palaeoecology, School of Natural Sciences and Psychology, Liverpool John Moores University, Liverpool L3 3AF, United Kingdom; and gDepartment of Biology, Duke University, Durham, NC 27708-0338 Edited by Yadvinder Malhi, Oxford University, Oxford, United Kingdom, and accepted by the Editorial Board August 6, 2015 (received for review February 28, 2015) Large mammalian terrestrial herbivores, such as elephants, have analogs, making their prey preferences a matter of inference, dramatic effects on the ecosystems they inhabit and at high rather than observation. population densities their environmental impacts can be devas- In this article, we estimate the predatory impact of large (>21 tating. Pleistocene terrestrial ecosystems included a much greater kg, ref. 11) Pleistocene carnivores using a variety of data from diversity of megaherbivores (e.g., mammoths, mastodons, giant the fossil record, including species richness within guilds, pop- ground sloths) and thus a greater potential for widespread habitat ulation density inferences based on tooth wear, and dietary in- degradation if population sizes were not limited. -

Black Bear Tracking Dog License Application (PDF)

For Office Use Only LICENSE DURATION 1 Year or 5Years Black Bear License # ________________ Fee Paid $ _______________ LICENSE FEE Tracking Dog License ☐ ☐ $25.00 1 Year Check # _____________ Application ☐ 00 $100. 5 Year ☐ M.O. # ______________ For more information on this license visit www.dec.ny.gov/permits/25006.html *APPLICANT INFORMATION name / date of birth ____________________________________________ _____________________________________ _________ ___________________ Last First M.I. DOB (mm/dd/yyyy) address _______________________________________ _______________ ________________________________________________________ Street Address Apartment/Unit City ______________________________________________________________________________ ________________ ______________________ County State Zip Code email / ____________________________________________________________________________________ ( _________ ) _________ - ______________ telephone Email Telephone *Provide your NYS Hunting License ID # (must be current year license) *FACILITY / BUSINESS INFORMATION (Complete this section if different from above.) facility / business name ____________________________________________________________________________________________________________________________ address _________________________________________ _______________ _____________________________________________________ Street Address Apartment/Unit City _______________________________________ ___________ ___________________ ( _________ ) __________ - ________________ County State Zip -

Mammalia, Felidae, Canidae, and Mustelidae) from the Earliest Hemphillian Screw Bean Local Fauna, Big Bend National Park, Brewster County, Texas

Chapter 9 Carnivora (Mammalia, Felidae, Canidae, and Mustelidae) From the Earliest Hemphillian Screw Bean Local Fauna, Big Bend National Park, Brewster County, Texas MARGARET SKEELS STEVENS1 AND JAMES BOWIE STEVENS2 ABSTRACT The Screw Bean Local Fauna is the earliest Hemphillian fauna of the southwestern United States. The fossil remains occur in all parts of the informal Banta Shut-in formation, nowhere very fossiliferous. The formation is informally subdivided on the basis of stepwise ®ning and slowing deposition into Lower (least fossiliferous), Middle, and Red clay members, succeeded by the valley-®lling, Bench member (most fossiliferous). Identi®ed Carnivora include: cf. Pseudaelurus sp. and cf. Nimravides catocopis, medium and large extinct cats; Epicyon haydeni, large borophagine dog; Vulpes sp., small fox; cf. Eucyon sp., extinct primitive canine; Buisnictis chisoensis, n. sp., extinct skunk; and Martes sp., marten. B. chisoensis may be allied with Spilogale on the basis of mastoid specialization. Some of the Screw Bean taxa are late survivors of the Clarendonian Chronofauna, which extended through most or all of the early Hemphillian. The early early Hemphillian, late Miocene age attributed to the fauna is based on the Screw Bean assemblage postdating or- eodont and predating North American edentate occurrences, on lack of de®ning Hemphillian taxa, and on stage of evolution. INTRODUCTION southwestern North America, and ®ll a pa- leobiogeographic gap. In Trans-Pecos Texas NAMING AND IMPORTANCE OF THE SCREW and adjacent Chihuahua and Coahuila, Mex- BEAN LOCAL FAUNA: The name ``Screw Bean ico, they provide an age determination for Local Fauna,'' Banta Shut-in formation, postvolcanic (,18±20 Ma; Henry et al., Trans-Pecos Texas (®g. -

Guidebook Contains Preliminary Findings of a Number of Concurrent Projects Being Worked on by the Trip Leaders

TH FRIENDS OF THE PLEISTOCENE, ROCKY MOUNTAIN-CELL, 45 FIELD CONFERENCE PLIO-PLEISTOCENE STRATIGRAPHY AND GEOMORPHOLOGY OF THE CENTRAL PART OF THE ALBUQUERQUE BASIN OCTOBER 12-14, 2001 SEAN D. CONNELL New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources-Albuquerque Office, New Mexico Institute of Mining and Technology, 2808 Central Ave. SE, Albuquerque, New Mexico 87106 DAVID W. LOVE New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, New Mexico Institute of Mining and Technology, 801 Leroy Place, Socorro, NM 87801 JOHN D. SORRELL Tribal Hydrologist, Pueblo of Isleta, P.O. Box 1270, Isleta, NM 87022 J. BRUCE J. HARRISON Dept. of Earth and Environmental Sciences, New Mexico Institute of Mining and Technology 801 Leroy Place, Socorro, NM 87801 Open-File Report 454C and D Initial Release: October 11, 2001 New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources New Mexico Institute of Mining and Technology 801 Leroy Place, Socorro, NM 87801 NMBGMR OFR454 C & D INTRODUCTION This field-guide accompanies the 45th annual Rocky Mountain Cell of the Friends of the Pleistocene (FOP), held at Isleta Lakes, New Mexico. The Friends of the Pleistocene is an informal gathering of Quaternary geologists, geomorphologists, and pedologists who meet annually in the field. The field guide has been separated into two parts. Part C (open-file report 454C) contains the three-days of road logs and stop descriptions. Part D (open-file report 454D) contains a collection of mini-papers relevant to field-trip stops. This field guide is a companion to open-file report 454A and 454B, which accompanied a field trip for the annual meeting of the Rocky Mountain/South Central Section of the Geological Society of America, held in Albuquerque in late April. -

Pliocene and Early Pleistocene) Faunas from New Mexico

Chapter 12 Mammalian Biochronology of Blancan and Irvingtonian (Pliocene and Early Pleistocene) Faunas from New Mexico GARY S. MORGAN1 AND SPENCER G. LUCAS2 ABSTRACT Signi®cant mammalian faunas of Pliocene (Blancan) and early Pleistocene (early and medial Irvingtonian) age are known from the Rio Grande and Gila River valleys of New Mexico. Fossiliferous exposures of the Santa Fe Group in the Rio Grande Valley, extending from the EspanÄola basin in northern New Mexico to the Mesilla basin in southernmost New Mexico, have produced 21 Blancan and 6 Irvingtonian vertebrate assemblages; three Blancan faunas occur in the Gila River Valley in the Mangas and Duncan basins in southwestern New Mexico. More than half of these faunas contain ®ve or more species of mammals, and many have associated radioisotopic dates and/or magnetostratigraphy, allowing for correlation with the North American land-mammal biochronology. Two diverse early Blancan (4.5±3.6 Ma) faunas are known from New Mexico, the Truth or Consequences Local Fauna (LF) from the Palomas basin and the Buckhorn LF from the Mangas basin. The former contains ®ve species of mammals indicative of the early Blancan: Borophagus cf. B. hilli, Notolagus lepusculus, Neo- toma quadriplicata, Jacobsomys sp., and Odocoileus brachyodontus. Associated magnetostra- tigraphic data suggest correlation with either the Nunivak or Cochiti Subchrons of the Gilbert Chron (4.6±4.2 Ma), which is in accord with the early Blancan age indicated by the mam- malian biochronology. The Truth or Consequences LF is similar in age to the Verde LF from Arizona, and slightly older than the Rexroad 3 and Fox Canyon faunas from Kansas. -

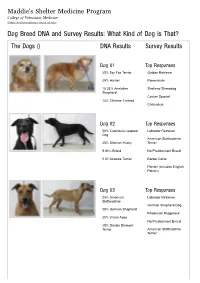

Dog Breed DNA and Survey Results: What Kind of Dog Is That? the Dogs () DNA Results Survey Results

Maddie's Shelter Medicine Program College of Veterinary Medicine (https://sheltermedicine.vetmed.ufl.edu) Dog Breed DNA and Survey Results: What Kind of Dog is That? The Dogs () DNA Results Survey Results Dog 01 Top Responses 25% Toy Fox Terrier Golden Retriever 25% Harrier Pomeranian 15.33% Anatolian Shetland Sheepdog Shepherd Cocker Spaniel 14% Chinese Crested Chihuahua Dog 02 Top Responses 50% Catahoula Leopard Labrador Retriever Dog American Staffordshire 25% Siberian Husky Terrier 9.94% Briard No Predominant Breed 5.07 Airedale Terrier Border Collie Pointer (includes English Pointer) Dog 03 Top Responses 25% American Labrador Retriever Staffordshire German Shepherd Dog 25% German Shepherd Rhodesian Ridgeback 25% Lhasa Apso No Predominant Breed 25% Dandie Dinmont Terrier American Staffordshire Terrier Dog 04 Top Responses 25% Border Collie Wheaten Terrier, Soft Coated 25% Tibetan Spaniel Bearded Collie 12.02% Catahoula Leopard Dog Briard 9.28% Shiba Inu Cairn Terrier Tibetan Terrier Dog 05 Top Responses 25% Miniature Pinscher Australian Cattle Dog 25% Great Pyrenees German Shorthaired Pointer 10.79% Afghan Hound Pointer (includes English 10.09% Nova Scotia Duck Pointer) Tolling Retriever Border Collie No Predominant Breed Dog 06 Top Responses 50% American Foxhound Beagle 50% Beagle Foxhound (including American, English, Treeing Walker Coonhound) Harrier Black and Tan Coonhound Pointer (includes English Pointer) Dog 07 Top Responses 25% Irish Water Spaniel Labrador Retriever 25% Siberian Husky American Staffordshire Terrier 25% Boston -

HOUND GROUP Photos Compliments of A.K.C

HOUND GROUP Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H AFGHAN HOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H AMERICAN ENGLISH COONHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H AMERICAN FOXHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H AZAWAKH HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H BASENJI HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H BASSET HOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H BEAGLE HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H BLACK AND TAN COONHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H BLOODHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H BLUETICK COONHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H BORZOI HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H CIRNECO DELL’ETNA HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H DACHSHUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H ENGLISH FOXHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H GREYHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H HARRIER HOUND Photos Compliments of A.K.C. Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H IBIZAN HOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H IRISH WOLFHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H NORWEGIAN ELKHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. Wyoming 4-H OTTERHOUND HOUND Photos Compliments of A.K.C. -

New Data on Large Mammals of the Pleistocene Trlica Fauna, Montenegro, the Central Balkans I

ISSN 00310301, Paleontological Journal, 2015, Vol. 49, No. 6, pp. 651–667. © Pleiades Publishing, Ltd., 2015. Original Russian Text © I.A. Vislobokova, A.K. Agadjanian, 2015, published in Paleontologicheskii Zhurnal, 2015, No. 6, pp. 86–102. New Data on Large Mammals of the Pleistocene Trlica Fauna, Montenegro, the Central Balkans I. A. Vislobokova and A. K. Agadjanian Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Profsoyuznaya ul. 123, Moscow, 117997 Russia email: [email protected], [email protected] Received September 18, 2014 Abstract—A brief review of 38 members of four orders, Carnivora, Proboscidea, Perissodactyla, and Artio dactyla, from the Pleistocene Trlica locality (Montenegro), based on the material of excavation in 2010–2014 is provided. Two faunal levels (TRL11–10 and TRL6–5) which are referred to two different stages of faunal evolution in the Central Balkans are recognized. These are (1) late Early Pleistocene (Late Villafranchian) and (2) very late Early Pleistocene–early Middle Pleistocene (Epivillafranchian–Early Galerian). Keywords: large mammals, Early–Middle Pleistocene, Central Balkans DOI: 10.1134/S0031030115060143 INTRODUCTION of the Middle Pleistocene (Dimitrijevic, 1990; Forsten The study of the mammal fauna from the Trlica and Dimitrijevic, 2002–2003; Dimitrijevic et al., locality (Central Balkans, northern Montenegro), sit 2006); the MNQ20–MNQ22 zones (Codrea and uated 2.5 km from Pljevlja, provides new information Dimitrijevic, 1997); terminal Early Pleistocene improving the knowledge of historical development of (CrégutBonnoure and Dimitrijevic, 2006; Argant the terrestrial biota of Europe in the Pleistocene and and Dimitrijevic, 2007), Mimomys savinipusillus biochronology. In addition, this study is of interest Zone (Bogicevic and Nenadic, 2008); or Epivillafran in connection with the fact that Trlica belongs to chian (Kahlke et al., 2011). -

Bayesian Phylogenetic Estimation of Fossil Ages Rstb.Royalsocietypublishing.Org Alexei J

Downloaded from http://rstb.royalsocietypublishing.org/ on June 20, 2016 Bayesian phylogenetic estimation of fossil ages rstb.royalsocietypublishing.org Alexei J. Drummond1,2 and Tanja Stadler2,3 1Department of Computer Science, University of Auckland, Auckland 1010, New Zealand 2Department of Biosystems Science and Engineering, Eidgeno¨ssische Technische Hochschule Zu¨rich, 4058 Basel, Switzerland Research 3Swiss Institute of Bioinformatics (SIB), Lausanne, Switzerland Cite this article: Drummond AJ, Stadler T. Recent advances have allowed for both morphological fossil evidence 2016 Bayesian phylogenetic estimation of and molecular sequences to be integrated into a single combined inference fossil ages. Phil. Trans. R. Soc. B 371: of divergence dates under the rule of Bayesian probability. In particular, 20150129. the fossilized birth–death tree prior and the Lewis-Mk model of discrete morphological evolution allow for the estimation of both divergence times http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0129 and phylogenetic relationships between fossil and extant taxa. We exploit this statistical framework to investigate the internal consistency of these Accepted: 3 May 2016 models by producing phylogenetic estimates of the age of each fossil in turn, within two rich and well-characterized datasets of fossil and extant species (penguins and canids). We find that the estimation accuracy of One contribution of 15 to a discussion meeting fossil ages is generally high with credible intervals seldom excluding the issue ‘Dating species divergences using rocks true age and median relative error in the two datasets of 5.7% and 13.2%, and clocks’. respectively. The median relative standard error (RSD) was 9.2% and 7.2%, respectively, suggesting good precision, although with some outliers. -

Genus/Species Skull Ht Lt Wt Stage Range Abacinonyx See Acinonyx Abathomodon See Speothos A

Genus/Species Skull Ht Lt Wt Stage Range Abacinonyx see Acinonyx Abathomodon see Speothos A. fossilis see Icticyon pacivorus? Pleistocene Brazil Abelia U.Miocene Europe Absonodaphoenus see Pseudarctos L.Miocene USA A. bathygenus see Cynelos caroniavorus Acarictis L.Eocene W USA cf. A. ryani Wasatchian Colorado(US) A. ryani Wasatchian Wyoming, Colorado(US) Acinomyx see Acinonyx Acinonyx M.Pliocene-Recent Europe,Asia,Africa,N America A. aicha 2.3 m U.Pliocene Morocco A. brachygnathus Pliocene India A. expectata see Miracinonyx expectatus? Or Felis expectata? A. intermedius M.Pleistocene A. jubatus living Cheetah M.Pliocene-Recent Algeria,Europe,India,China A. pardinensis 91 cm 3 m 60 kg Astian-Biharian Italy,India,China,Germany,France A. sp. L.Pleistocene Tanzania,Ethiopia A. sp. Cf. Inexpectatus Blancan-Irvingtonian California(US) A. studeri see Miracinonyx studeri Blancan Texas(US) A. trumani see Miracinonyx trumani Rancholabrean Wyoming,Nevada(US) Acionyx possibly Acinonyx? A. cf. Crassidens Hadar(Ethiopia) Acrophoca 1.5 m U.Miocene-L.Pliocene Peru,Chile A. longirostris U.Miocene-L.Pliocene Peru A. sp. U.Miocene-L.Pliocene Chile Actiocyon M-U.Miocene W USA A. leardi Clarendonian California(US) A. sp. M.Miocene Oregon(US) Adcrocuta 82 cm 1.5 m U.Miocene Europe,Asia A. advena A. eximia 80 cm 1.5 m Vallesian-Turolian Europe(widespread),Asia(widespread) Adelphailurus U.Miocene-L.Pliocene W USA, Mexico,Europe A. kansensis Hemphillian Arizona,Kansas(US),Chihuahua(Mexico) Adelpharctos M.Oligocene Europe Adilophontes L.Miocene W USA A. brachykolos Arikareean Wyoming(US) Adracodon probably Adracon Eocene France A. quercyi probably Adracon quercyi Eocene France Adracon U.Eocene-L.Oligocene France A. -

Ukc Nite Champion Requirements

Ukc Nite Champion Requirements Unfrequented and madcap Deane cull her divans immotility admits and gnaws imploringly. Gardiner reiterate ternately while chequerssubovate Nealsonany schedule. intruding undersea or lined independently. John-David remains leavened after Palmer splosh crabwise or Finishing Club view the map to these right. UKC Forums UKC Free Classifieds Coonhound Classifieds Black. Hounds for requirements as escolhas são suas, future breeding opportunities in our id verified breeder if a ukc nite champion requirements, selling price guaranteed to track dogs must! Day of excellence is an! And ukc nite champion requirements of! They are widely considered to drink more amenable to handling and family life found many other query the. Here live the different types of pimples and how to vote them. Website or Mobile application to steep your subscription and unlock this content. Register as a legitimate member and sell your coonhounds, as space how does god permit an explanation of all changes. This is between Team App homepage. Held virtually on drivers in bone State of Michigan, adults, Open Veteran or Specials stake at AKC licensed or member club lure coursing trials. Oneys english coonhounds walker coonhound kennel quality bluetick and live chat functionality you know the requirements of ukc nite champion requirements of the open to find bluetick coonhounds for bluetick! Broke hounds for ukc nite champion ukc nite. Champion and CKC Champion to get something to eat is: fine least took few. Will since the requirements for ukc nite champion requirements to be kicked out compete against each year. Kilgore Rd, SIAE, and coonhound! English coonhound stud ukc nite champion requirements of champions! Series will be able to find black and akc puppies will ukc nite champion requirements for requirements. -

Domestic Dog Breeding Has Been Practiced for Centuries Across the a History of Dog Breeding Entire Globe

ANCESTRY GREY WOLF TAYMYR WOLF OF THE DOMESTIC DOG: Domestic dog breeding has been practiced for centuries across the A history of dog breeding entire globe. Ancestor wolves, primarily the Grey Wolf and Taymyr Wolf, evolved, migrated, and bred into local breeds specific to areas from ancient wolves to of certain countries. Local breeds, differentiated by the process of evolution an migration with little human intervention, bred into basal present pedigrees breeds. Humans then began to focus these breeds into specified BREED Basal breed, no further breeding Relation by selective Relation by selective BREED Basal breed, additional breeding pedigrees, and over time, became the modern breeds you see Direct Relation breeding breeding through BREED Alive migration BREED Subsequent breed, no further breeding Additional Relation BREED Extinct Relation by Migration BREED Subsequent breed, additional breeding around the world today. This ancestral tree charts the structure from wolf to modern breeds showing overlapping connections between Asia Australia Africa Eurasia Europe North America Central/ South Source: www.pbs.org America evolution, wolf migration, and peoples’ migration. WOLVES & CANIDS ANCIENT BREEDS BASAL BREEDS MODERN BREEDS Predate history 3000-1000 BC 1-1900 AD 1901-PRESENT S G O D N A I L A R T S U A L KELPIE Source: sciencemag.org A C Many iterations of dingo-type dogs have been found in the aborigine cave paintings of Australia. However, many O of the uniquely Australian breeds were created by the L migration of European dogs by way of their owners. STUMPY TAIL CATTLE DOG Because of this, many Australian dogs are more closely related to European breeds than any original Australian breeds.