Kunst . Post . Karte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Erich Heckel (Döbeln 1883 - Radolfzell 1970)

Erich Heckel (Döbeln 1883 - Radolfzell 1970) Selfportrait,1968 Artist description: Erich Heckel began studying architecture in 1904 at the Technical University in Dresden, but left the university again one year later. Heckel prepared the ground for Expressionism when he founded the artist group "Die Brücke" together with his friends Karl Schmidt-Rottluff, Fritz Bleyl and Ernst Ludwig Kirchner in 1905. The artist now concentrated on various printing techniques such as woodcut, lithograph and engraving. He produced landscapes in dazzling colours. In the autumn of 1911 Heckel moved to Berlin. He was acquainted with Max Pechstein, Emil Nolde and Otto Mueller who had joined the "Brücke" artists and now met Franz Marc, August Macke and Lyonel Feininger. In 1912 Erich Heckel painted the murals for the chapel of the "Sonderbund Exhibition" in Cologne together with Ernst Ludwig Kirchner. "Die Brücke" was dissolved in the following year and Gurlitt arranged Heckel's first one-man-exhibition in Berlin. Erich Heckel spent the years 1915 - 1918 in Flanders as a male nurse with the Red Cross and then returned to Berlin where he remained until the beginning of 1944. Heckel spent most summers on the Flensburger Förde while his many travels took him to the Alps, Southern France, Northern Spain and Northern Italy. 729 of his works were confiscated in German museums in 1937 and his studio in Berlin was destroyed in an air raid in Berlin shortly before the end of the war, destroying all his printing blocks and many of his works. Heckel subsequently moved to Hemmenhofen on Lake Constance. In 1949 he was appointed professor at the "Akademie der Bildenden Künste" in Karlsruhe, a post that he held until 1955. -

AQUATINT: OPENING TIMES: Monday - Friday: 9:30 -18:30 PRINTING in SHADES Saturday - Sunday: 12:00 - 18:00

A Q U A T I N T : P R I N T I N G I N S H A D E S GILDEN’S ARTS GALLERY 74 Heath Street Hampstead Village London NW3 1DN AQUATINT: OPENING TIMES: Monday - Friday: 9:30 -18:30 PRINTING IN SHADES Saturday - Sunday: 12:00 - 18:00 GILDENSARTS.COM [email protected] +44 (0)20 7435 3340 G I L D E N ’ S A R T S G A L L E R Y GILDEN’S ARTS GALLERY AQUATINT: PRINTING IN SHADES April – June 2015 Director: Ofer Gildor Text and Concept: Daniela Boi and Veronica Czeisler Gallery Assistant: Costanza Sciascia Design: Steve Hayes AQUATINT: PRINTING IN SHADES In its ongoing goal to research and promote works on paper and the art of printmaking, Gilden’s Arts Gallery is glad to present its new exhibition Aquatint: Printing in Shades. Aquatint was first invented in 1650 by the printmaker Jan van de Velde (1593-1641) in Amsterdam. The technique was soon forgotten until the 18th century, when a French artist, Jean Baptiste Le Prince (1734-1781), rediscovers a way of achieving tone on a copper plate without the hard labour involved in mezzotint. It was however not in France but in England where this technique spread and flourished. Paul Sandby (1731 - 1809) refined the technique and coined the term Aquatint to describe the medium’s capacity to create the effects of ink and colour washes. He and other British artists used Aquatint to capture the pictorial quality and tonal complexities of watercolour and painting. -

Ernst Ludwig Kirchner 1880 Aschaffenburg – 1938 Davos

Ernst Ludwig Kirchner 1880 Aschaffenburg – 1938 Davos The German Expressionist painter and printmaker Ernst Ludwig Kirchner was a founding member of the artists group "Die Brücke" (The Bridge) in Dresden in 1905 along with Fritz Bleyl, Erich Heckel and Karl Schmidt-Rottluff. All four were architecture students at the Königliche Technische Hochschule in Dresden. Staunchly opposed to academic tradition, they set out to create a new style of artistic expression which would pave the way for modernity – a bridge between the conservative past and a more liberal present, between the artist and society in general. In the space of a few years "Die Brücke" became the hotbed of German Expressionism, with Kirchner emerging as its charismatic centre. Its programme of collective exhibitions, subscriptions to annual portfolios of prints and targeted media distribution brought the group increasing public recognition. Its Ernst Ludwig Kirchner, Self-Portrait, 1919 membership expanded to include the artists Max Pechstein (1906-12), Otto Mueller (1910-13), and briefly, Emil Nolde (1906-7). It also enjoyed the support of passive members, such as the influential art historian and patron Rosa Schapire who joined in 1907. In 1911 the group shifted its activities to Berlin, the epicentre of artistic life in Germany. But in 1913, controversy among the members led to the group’s dissolution. From then on, Kirchner distanced himself increasingly from his former colleagues, although he continued to draw on the fertile creative exchange of the Brücke years. Today, his work is widely seen as the embodiment of German Expressionism and underscores his role as a central figure in Classical Modernism. -

Entartete Kunst" Druckgraphik Aus Dem Bestand Des Kunsthändlers Bernhard A

Forschungsstelle "Entartete Kunst" Druckgraphik aus dem Bestand des Kunsthändlers Bernhard A. Seite 13.05.2008 Böhmer 1 Künstler Titel, Datierung Mat./ Technik/Bildmaße Bezeichnung Herkunftsmuseum Inv.-Nr. Jussuf Abbo Komposition, o. J. Lithographie, 43 x 33 cm signiert unten rechts Mannheim, Städtische Kunsthalle K 383 a G Komposition, o. J. Lithographie, 40,5 x 30,5 cm signiert unten rechts unbekannt K 383 b G Jankel Adler Zwei Menschen (Der Besuch), 1926 Radierung, 40 x 29,5 cm signiert unten rechts Krefeld, Kaiser Wilhelm-Museum K 496 G Bei der Toilette, um 1921 Radierung, 26 x 13 cm signiert unten rechts Hagen, Städtisches Museum K 497 G Gerd Arntz Schleppkahn, 1924 Holzschnitt, 24,5 x 35 cm signiert und datiert unten rechts Düsseldorf, Kunstsammlungen der Stadt K 372 G Vorstadt, 1925 Holzschnitt, 23 x 29 cm signiert und datiert unten rechts Düsseldorf, Kunstsammlungen der Stadt K 373 G Fabrikzaun, 1924 Holzschnitt, 24 x 35 cm signiert und datiert unten links Düsseldorf, Kunstsammlungen der Stadt K 374 G Ernst Barlach Der tote Tag, Mappe mit 27 Litho- Frankfurt/M, Städelsches Kunstinstitut und K 2323 aa G - graphien und einem Textband, X. Werk der Städtische Galerie K 2323 z G Pan-Presse, Verlag Paul Cassirer, Berlin 1912 Stehende Frau auf halber Kellertreppe, Blatt 1 Lithographie, 22,3 x 25,4 cm K 2323 p G Träumender Jüngling, Blatt 2 Lithographie, 28,1 x 37,3 cm K 2323 n G Das Paar im Gespräch, Blatt 3 Lithographie, 26,3 x 34 cm K 2323 c G Der Seufzerstein, Blatt 4 Lithographie, 22,3 x 27,6 cm K 2323 u G Die Wiege, Blatt 5 Lithographie, -

Final Report Provenance Research

Provenance Research on the Baumgart-Möller Donation Final Report Project management Dr. Thorsten Sadowsky, Director Annick Haldemann, Registrar [email protected] Project handling and report Julia Sophie Syperreck MA, Research Assistant [email protected] 31 August 2018 Kirchner Museum Davos Provenance Research on the Baumgart-Möller Donation 2 Contents 3 I. Work report 4 a. The situation and state of research at the beginning of the project 5 b. Work performed by the project staff and project schedule 6 c. Methodical approach and manner of publication of the findings 7 d. Object statistics 9 e. List of the historical agents (individuals and institutions) relevant to the project 10 f. Documentation of the findings for third parties 11 II. Summary 12 a. Evaluation of the findings 12 b. Unresolved issues and need for further research 13 III. Appendix: List of works Kirchner Museum Davos I. Work report Provenance Research on the Baumgart-Möller Donation 4 a. The situation and state of research at the beginning of the project At the beginning of the project an assessment was made which groups of works within the collection are more likely to be linked to the “liquidation” of private and public collections during the Nazi dictatorship in Germany in the years from 1933 to 1945. It was found that there is only very patchy provenance information for the forty-two artworks donated in 2000 to the Kirchner Museum Davos by “Rosemarie and Konrad Baumgart-Möller in memory of Ferdinand Möller, Berlin.” Since “Möller” is one of the red-flag names in provenance research, the investigation of this part of the collection was given priority. -

The Study of the Relationship Between Arnold Schoenberg and Wassily

THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ARNOLD SCHOENBERG AND WASSILY KANDINSKY DURING SCHOENBERG’S EXPRESSIONIST PERIOD D.M.A. DOCUMENT Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Arts in the Graduate School of The Ohio State University By Sohee Kim, B.M., M.M. Graduate Program in Music The Ohio State University 2010 D.M.A. Document Committee: Professor Donald Harris, Advisor Professor Jan Radzynski Professor Arved Mark Ashby Copyright by Sohee Kim 2010 ABSTRACT Expressionism was a radical form of art at the start of twentieth century, totally different from previous norms of artistic expression. It is related to extremely emotional states of mind such as distress, agony, and anxiety. One of the most characteristic aspects of expressionism is the destruction of artistic boundaries in the arts. The expressionists approach the unified artistic entity with a point of view to influence the human subconscious. At that time, the expressionists were active in many arts. In this context, Wassily Kandinsky had a strong influence on Arnold Schoenberg. Schoenberg‟s attention to expressionism in music is related to personal tragedies such as his marital crisis. Schoenberg solved the issues of extremely emotional content with atonality, and devoted himself to painting works such as „Visions‟ that show his anger and uneasiness. He focused on the expression of psychological depth related to Unconscious. Both Schoenberg and Kandinsky gained their most significant artistic development almost at the same time while struggling to find their own voices, that is, their inner necessity, within an indifferent social environment. Both men were also profound theorists who liked to explore all kinds of possibilities and approached human consciousness to find their visions from the inner world. -

Anastasia Siopsi* AURAL and VISUAL MANIFESTATIONS of the SCREAM in ART, BEGINNING with EDVARD MUNCH's DER SCHREI DER NATUR 1

Siopsi, A., Aural and Visual Manifestations of the Scream in Art... VIEWS Article received on August 27th 2017 Article accepted on November 13th 2017 UDC: 78.036.7 75.036.7 Anastasia Siopsi* Ionian University, Corfu Music Department, School of Music and Audiovisual Arts AURAL AND VISUAL MANIFESTATIONS OF THE SCREAM IN ART, BEGINNING WITH EDVARD MUNCH’S DER SCHREI DER NATUR 1 Abstract: In Munch’s painting entitled Der Schrei der Natur (1893), a figure, while walk- ing on a bridge, feels the cry of nature, a sound that is sensed internally rather than heard with the ears. The Scream is thought to be the ultimate embodiment of fear, angst and alienation. It is also thought to symbolize humanity’s existential panic expressed by ugly, even hideous, sounds of living beings undergoing both physical and emotional suffering in the modern age. * Author contact information: [email protected] 1 This article was initially written in Greek, under the same title, as a paper to be presented at the 3rd conference of the Greek Musicological Society, 25–27 November 2016, Athens. The annuals will be published as an e-book on the website of the Greek Musicological Society (http://musicology.mus.auth.gr/) . 237 New Sound 50, II/2017 As a motive, the so-called Ur-schrei is manifested mainly, but not only, in expressionist literature, painting and music, in order to articulate the most intense human emotions. In this article, I will present and analyze aural and visual manifestations of the Scream in music and painting. Key words: scream, primal scream (Ur-schrei), expressionism, atonal music, idea of man’s alienation from nature. -

L LIBRARY (109.?) Michigan State

llllllgllllllgfllllfllllllUllllllllllllIIHHIHHIW 01399 _4581 l LIBRARY (109.?) Michigan State University » —.a._——-——_.——__—— ~—_ __._._ .- . v» This is to certify that the 4 thesis entitled The Influence of Walt Whitman on the German Expres- sionist Artists Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Max Pechstein and Ernst Ludwig Kirchner presented by Dayna Lynn Sadow has been accepted towards fulfillment of the requirements for M.A. History of Art degree in /' l" s in? / l Majo\profe:sor Dateg’v ' ‘0‘ ‘0' 0‘ S 0-7639 MS U is an Affirmative Action/Equal Opportunity Institution PLACE N RETURN BOX to remove thh checkout Irom your record. TO AVOID FINES return on or before dete due. DATE DUE DATE DUE DATE DUE fl! l I MSU IeAn Affirmetive ActioNEquel Opportunity Inetituion Wan-94 THE INFLUENCE OF WALT WHITMAN ON THE GERMAN EXPRESSIONIST ARTISTS KARL SCI-[MIDT-ROTTLUFF, ERICH HECKEL, MAX PECHSTEIN AND ERNST LUDWIG KIRCHNER By Dayna Lynn Sadow A THESIS Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS Department of Art 1994 ABSTRACT THE INFLUENCE OF WALT WHITMAN ON THE GERMAN EXPRESSIONIST ARTISTS KARL SCHMIDT-ROTTLUFF, ERICH HECKEL, MAX PECHSTEIN AND ERNST LUDWIG KIRCHNER By Dayna Lynn Sadow This study examines the relationship between Walt Whitman and the Briicke artists Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Max Pechstein and Ernst Ludwig Kirchner. Chapter I analyzes the philosophy of Whitman as reflected in his book Leaves of Grass and explores the introduction of his work into Germany. Chapter II investigates the doctrine of the Briicke artists. -

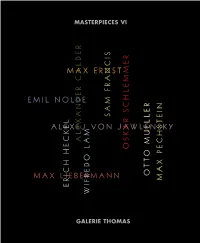

MW5 Layout 10

MASTERPIECES VI GALERIE THOMAS MASTERPIECES VI MASTERPIECES VI GALERIE THOMAS CONTENTS ALEXANDER CALDER UNTITLED 1966 6 MAX ERNST LES PEUPLIERS 1939 18 SAM FRANCIS UNTITLED 1964/ 1965 28 ERICH HECKEL BRICK FACTORY 1908 AND HOUSES NEAR ROME 1909 38 PARK OF DILBORN 191 4 50 ALEXEJ VON JAWLENSKY HEAD OF A WOMAN c. 191 3 58 ABSTRACT HEAD: EARLY LIGHT c. 1920 66 4 WIFREDO LAM UNTITLED 1966 76 MAX LIEBERMANN THE GARDEN IN WANNSEE ... 191 7 86 OTTO MUELLER TW O NUDE GIRLS ... 191 8/20 96 EMIL NOLDE AUTUMN SEA XII ... 191 0106 MAX PECHSTEIN GREAT MILL DITCH BRIDGE 1922 11 6 OSKAR SCHLEMMER TWO HEADS AND TWO NUDES, SILVER FRIEZE IV 1931 126 5 UNTITLED 1966 ALEXANDER CALDER sheet metal and wire, painted Provenance 1966 Galerie Maeght, Paris 38 .1 x 111 .7 x 111 .7 cm Galerie Marconi, Milan ( 1979) 15 x 44 x 44 in. Private Collection (acquired from the above in 1979) signed with monogram Private collection, USA (since 2 01 3) and dated on the largest red element The work is registered in the archives of the Calder Foundation, New York under application number A25784. 8 UNTITLED 1966 ALEXANDER CALDER ”To most people who look at a mobile, it’s no more time, not yet become an exponent of kinetic art than a series of flat objects that move. To a few, in the original sense of the word, but an exponent though, it may be poetry.” of a type of performance art that more or less Alexander Calder invited the participation of the audience. -

PDF Findbuch Galerie Des 20. Jahrhunderts

Aktenüberlieferung der Galerie des 20. Jahrhunderts im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin II/B Galerie des 20. Jahrhunderts – Land Berlin Bestandsgeschichte: Der Aktenbestand der Galerie des 20. Jahrhunderts ist auf drei Standorte verteilt: - Landesarchiv Berlin, in dessen Zuständigkeitsbereich die Akten der Galerie des 20. Jahrhunderts fallen, - Berlinische Galerie und - Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin. Die Schriftgutüberlieferung im Zentralarchiv kann folglich als Teilbestand und somit als Ergänzung zu den anderen beiden Überlieferungen angesehen werden. Im Mai 1996 übernahm das Zentralarchiv Akten aus der Neuen Nationalgalerie. Darunter befanden sich auch Akteneinheiten des damaligen Leiters der Galerie des 20. Jahrhunderts Adolf Jannasch. Die Akten wurden zunächst in den Bestand des Verwaltungsarchivs eingearbeitet, welches dem Zentralarchiv als Zwischenarchiv dient. Im Dezember 2009 wurden die Akten überarbeitet und in einen eigens dafür vorgesehenen Bestand innerhalb der Tektonik des Zentralarchivs überführt. Die Akten sind unter „II/Geschäftsakten der Staatlichen Museen zu Berlin ab 1945, der Museen SMPK ab 1957“ abgelegt. Die Überlieferung des Schriftgutes im Zentralarchiv umfasst 15 Akten, die in der Zeit von 1951 – 1974 entstanden sind. Der überwiegende Teil besteht aus Schriftwechselakten. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen zum einen auf Angeboten von Kunstwerken von Galerien, Kunsthändlern und Privatpersonen und zum anderen ist der Schriftverkehr mit Institutionen und Vereinen überliefert, der die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich darlegt. Durch die Korrespondenz zwischen der Galerie des 20. Jahrhunderts und den Senatseinrichtungen des Landes Berlins wird die Verwaltungsarbeit des Museums ersichtlich. Neben den Korrespondenzakten sind drei Akten überliefert, in denen vorwiegend Rechnungsbelege vorzufinden sind. Des Weiteren ist eine Akte überliefert, in der die Protokolle der Ankaufskommission zusammengefasst wurden. -

Cfar Kirshner

Rowland & Petroff : "Berlin Street Scene" by Ernst Ludwig Kirchner Page 1 of 6 Search Search About Us Publications Practice Areas News Contact Us Home >> News >> Looted Art >> "Berlin Street Scene" by Ernst Ludwig Kirchner "Berlin Street Scene" by Ernst Ludwig Kirchner A BRIEF HISTORY OF THE OWNERSHIP OF KIRCHNER'S BERLIN STREET SCENE 1913-14 Ernst Ludwig Kirchner painted Berlin Street Scene in his apartment-turned-studio at Körnerstrasse 45, in Berlin's Friedenau district. Sometime before selling it he photographed the front and back of the canvas. The latter bears a landscape scene. 1918-23 In 1918, Alfred Hess (1879-1931), a Jewish businessman and co-proprietor of M. & L. Hess Schuhfabrik A. G., a shoe factory in Erfurt, began assembling what was to become one of the most important collections of German Expressionist art. Hess was initially advised by Edwin Redslob (1884-1973), director of the Städtisches Museum in Erfurt (today the Angermuseum) from 1912 -1919. He started to collect Kirchner paintings by 1918 with the aim of giving them to the museum along with other works from his growing collection. In 1920, the art historian Walter Kaesbach (1879-1961) became the new director of the museum. He soon developed a close friendship with Hess that would result in the collector's continued financial support and loans to the museum. Nevertheless, Hess's name was never mentioned in the museum's annual reports. This was due to the strong antisemitism in and around Erfurt. Long before the National Socialists came to power, nationalistic groups in this area of Germany already started to harass Jews, especially collectors such as Hess, and disparaged modern works of art. -

Wirkungsbereiche Von Frauen Im Expressionismus – Institutio Nelle Kunstförderung Und Literarische Produktion Parvati Vasanta

Vasanta, Frauen im Expressionismus Wirkungsbereiche von Frauen im Expressionismus – institutio nelle Kunstförderung und literarische Produktion Parvati Vasanta Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Rolle der Frau bei der Verbreitung, Förderung, öffentlichen Etablierung und Produktion von Kunst und Literatur des Expressionismus. Unter der Schirmherrschaft der engagierten Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Ida Deh mel (1870–1940) sowie der ersten promovierten Kunsthistorikerin Deutschlands Rosa Scha pire (1874–1954) gelang 1916 in Hamburg die Gründung des „Frauenbundes zur Förderung deutscher bildender Kunst“. Dieser leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der professionell geführten Kunstförderung durch Frauen – in diesem Fall bei der Kunst des Expressionismus. Er steht in der Tradition von Vereinen, die sich im Umfeld der Aktivitäten der deutschen Frauenbewegung herausbildeten, beerbt also letztlich ein politisches Engagement zugunsten eines gesellschaftlichen Status der Frau im Deutschen Kaiserreich und festigt ein neues weib liches Selbstverständnis. Die Bedeutung der Frau in Wirkungsbereichen des Expressionismus beweisen des Weiteren diverse Publikationen in der vielfältigen Zeitungslandschaft des Ex pressionismus. Es lassen sich zahlreiche literarische Texte von Schriftstellerinnen sowie poli tische Stellungnahmen von Frauenrechtlerinnen sichten, die eine individuelle, kritisch reflexive Sichtweise der wirtschaftlichen und sozialen Stellung der Frau offenbaren. 1. Einführung Die frühe literarische Moderne war geprägt durch