Le Faucigny À L'ombre De Ses Ruines

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

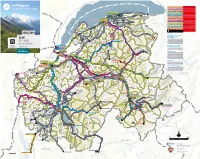

2018 / 2019 Plan Des Lignes Interurbaines

11 ANNEMASSE - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON 13 FRANGY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON n 21 ANNECY - SEYSSEL BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN a 22 ANNECY - BELLEGARDE BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN m 51 ANNECY - ALBERTVILLE PHILIBERT / LOYET / FRANCONY EVIAN- 52 ANNECY - DUINGT PHILIBERT / LOYET / FRANCONY é LES-BAINS tin 61 ANNECY - TALLOIRES-MONTMIN TRANSDEV HAUTE-SAVOIE e e L Pont RougeChamp Poirier 131 62 ANNECY - MASSIF DES ARAVIS TRANSDEV HAUTE-SAVOIE 141 ÉVIAN-LES-BAINS Hôpital etite Riv Port Maourronder Locum Bleu LémanandeRond Riv PointP du Gallia T Ancienne Gare 63 ANNECY - DINGY-SAINT-CLAIR - THÔNES TRANSDEV HAUTE-SAVOIE Gr LUGRIN Chef Lieu Bret T71 ÉVIAN-LES-BAINS Gare routière EmbarcadèreHôpitalVVF MEILLERIE MAXILLY 131 Plage 81 CHAMONIX-MONT-BLANC - CLUSES SAT PASSY AMPHION Les Aires D1005 131 SAINT-GINGOLPH Route Nationale Amphion Stade Le Nouy 82 CHAMONIX-MONT-BLANC - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY c La Rive Moulin à Poivre Maraiche Carrefour Cité de l’Eau Vuarche 124 83 SALLANCHES - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY Cora Léchère Noailles Verts Pratz Office de Tourisme SAINT-GINGOLPH a Vongy Eglise Meserier Thony Rond- Verlagny Chef Lieu 84 SALLANCHES - LES CONTAMINES-MONTJOIE SAT PASSY Senaillet Point Milly Le Clou 122 THOLLON-LES-MÉMISES 85 SALLANCHES - PASSY SAT PASSY Morand 123 Poese Chef Lieu D24 Chez Vesin THOLLON-LES-MÉMISES L 122 Carrefour 122 Chez Cachat La Joux Pont de PUBLIER Roseires 86 SALLANCHES - CORDON SAT PASSY Dranse Église L'X Forchex Chez Bruchon Chez les Praubert 91 CLUSES - MORZINE -

Cluses, France Beaverton’S Sister City Since 1999

Cluses, France Beaverton’s sister city since 1999 ISing Choir’s benefit concert in Cluses Sunset over the city Hotel de’Ville in Cluses Overview: Located halfway between Geneva and Mont Blanc in southeastern France, Cluses is a small but vital stop for any outdoor enthusiast. Although it has historic agricultural roots, Cluses is also located in Frances’s “Technic Valley” and is a hot spot for blossoming enterprises. Fun Facts: • Cluses became an independent commune on May 4, 1310. • Cluses is famous for their Azye wine, Magland sausage and Reblochon cheese. • Watchmaking is imbedded in Cluses’ history since the 18th century, and the Museum of Clock-Making and Bar-Tuning is solely dedicated to emphasizing this trait. • The two main events of Cluses are the “Musiques en Stock Festival,” a modern pop-rock festival, and the “Ampersand,” an annual book fair. • Cluses has two weekly Farmers Markets. • The Cluses L’atelier is a music concert hall with a rehearsal studio which may also be rented out to local musicians. Please visit www.BeavertonOregon.gov/SisterCities for more information. Words from a local: Cluses has a great location: we are only 15 minutes from the slopes and Annecy and Geneva is very close, too (about 30 – 40 minutes). Italy, Switzerland and Germany are also not very far away. When visiting Cluses, you must travel to nearby Chamonix to see Mont Blanc and Annecy, home to Europe’s most beautiful and purest lake. We have to travel outside the city because it’s very small and we don’t have any big stores. -

CARTE-VTT-AE CCMG 2021.Pdf

Le velo sous toutes ses formes les bonnes adresses et pour tous les gouts ! pour vos locations vttae, vtt... VVTiste chevronné amateur de sensations ? Famille à la recherche d’une balade en MIEUSSY SAMOENS vallée ? Traditionnel ou à assistance électrique, le vélo c’est une autre façon de découvrir Locaski Sommand : J’aime sport : VTTAE les richesses de la montagne… +33 (0)4 50 34 35 80 / locaski.com +33 (0)4 50 34 98 20 / jaimesport.fr vtt a assistance electrique En plus des sentiers, retrouvez la voie douce «Au Fil du Giffre», véritable fil d’Ariane, Sport Expérience : qui vous invite à la découverte de la vallée, dans un écrin de verdure… Au bord du TANINGES +33 (0)4 50 34 90 36 / sports-experiences.fr torrent qui descend des montagnes, tantôt calme tantôt impétueux, selon la météo Praz de Lys Sommand Tourisme : Anthonioz Ski : 4 parcours en vallee du giffre et les saisons, laissez-vous surprendre par ces 26 km de balade qui vous invite au +33 (0)4 50 34 25 05 / prazdelys-sommand.com +33 (0)4 50 34 93 67 / anthonioz-ski.com ressourcement. Cet itinéraire est ouvert aux piétons, cavaliers, cyclistes et notamment Super U Taninges : +33 (0)4 50 34 88 08 Mountain Spirit : ceux équipés d’un VTTAE. Go Sport Praz de Lys : +33 (0)4 50 89 51 39 +33 (0)4 56 12 78 39 / mountainspirit-sports.com go-sport.com Roland Gay SkiSet Ski Services : +2 Glisse Skiset Praz de Lys : +33 (0)4 50 34 42 44 / skiset.com +33 (0)4 50 34 38 57 / skiset.com X’Trême glisses : +33 (0)4 50 89 82 30 / la securite MORILLON xtremeglisses-samoens.com Précision Ski : SIXT-FER-A-CHEVAL +33 (0)4 50 96 05 61 / precisionski.fr Go Sport Montagne Narcisse Sports : Sport 2000 Morillon 1100 : Chacun est responsable de sa sécurité. -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

A Great Season, Everyone!

GUIDE FOR SEASONAL WORKERS WINTER/SUMMER 2010-2011 HAVE A GREAT Pays du Mont-Blanc - Arve Valley SEASON Hello and welcome! 652,000 tourist beds 2nd most popular department for tourism in France From Mont Blanc and the Aravis mountains to the shores of Lake Léman and Lake Annecy, Haute-Savoie offers an idyllic setting for numerous seasonal employees. These workers help ensure enjoyable holidays for tourists from all over the globe. With the current economic climate showing signs of improvement, tourism remains the number one job creation sector in Haute Savoie, showing expansion in the hospitality and ski lift industries. Tourism is an industry that can’t be relocated overseas, and thus represents a vital asset for the future. Since 2007, the public authorities (national government, Regional Councils, and General Councils), elected officials, labour and management groups, and all players involved in social issues (C.A.F., C.P.A.M., M.S.A., subsidized housing, occupational health services) have mobilized to promote seasonal employment as a priority for the department, notably including it in a goals charter. With this framework in mind, and to ensure that seasonal workers « have a good season », the regions of Pays du Mont Blanc and Chablais have mobilized to welcome these employees by means of the Chamonix « Espace Saisonnier » (centre for seasonal workers) and the Chablais « Point Accueil Saisonnier » (information desk for seasonal workers). On a larger scale, Haute-Savoie strives to inform seasonal workers more thoroughly by publishing this guide. Here, employees and employers will find answers to a variety of questions that may concern them, including training, employment, working conditions, health, and housing. -

Arve Faucigny Genevois Albanais Pays Du Rhône » a Été Scindé

Crédit : BlancRibotSavoiephotoMont / ARVE FAUCIGNY GENEVOIS Edition 2021 Dans l’économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur Arve - Faucigny - Genevois - Albanais - Pays du Rhône, représente : • 4% des lits touristiques • 7% des emplois liés au tourisme • 4% de la fréquentation ski nordique en journées skieurs CAPACITE D’ACCUEIL Source : Observatoire SMBT 2020 nombre de lits CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE • Superficie : 1 316 km² • 130 communes • 337 738 habitants (source : INSEE 2018) • Soit 27% de la population de Savoie Mont Blanc et 41% de la population du département de Haute-Savoie • Taux d’évolution annuel : +2,5% pour la période 1999-2018 Evolution de la population résidente • 58 800 lits touristiques (9 705 structures) • 4% de la capacité d’accueil de Savoie Mont Blanc • 8% de la capacité d’accueil de la Haute-Savoie • 20% sont des lits marchands (12 000 lits) • L’hôtellerie représente 43% de l’offre marchande • Les campings constituent le second type d’’établissements avec 2 200 lits (18% des lits marchands) Le mode de comptage des lits touristiques (en particulier non marchands) ayant été modifié, la comparaison avec les données des années antérieures n’est pas réalisable. Chiffres disponibles au 30/06/2021 1/7 FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L’HOTELLERIE Source : INSEE - DGE NB1 : en 2019, l’INSEE a modifié les modalités de l’enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série. NB2 : en 2020, la crise sanitaire a impacté l’ouverture des établissements et suspendu le déroulement des enquêtes de fréquentation de l’INSEE. -

P.P.R. De Cluses

PLAN DE P RÉVENTION DES R ISQUES NATURELS PRÉVISIBLES P.P.R. DE CLUSES PRÉFECTURE DE LA H AUTE -S AVOIE DIRECTION D ÉPARTEMENTALE DE L'A GRICULTURE ET DE LA F ORÊT OFFICE N ATIONAL DES F ORÊTS SERVICE DE R ESTAURATION DES T ERRAINS EN M ONTAGNE PRÉFECTURE DE LA H AUTE -S AVOIE OFFICE N ATIONAL DES F ORÊTS DIRECTION D ÉPARTEMENTALE DE L'A GRICULTURE ET DE LA F ORÊT SERVICE DE R ESTAURATION DES T ERRAINS EN M ONTAGNE P.P.R. PLAN DE P RÉVENTION DES R ISQUES NATURELS PRÉVISIBLES DE LA COMMUNE DE CLUSES LIVRET I : « RAPPORT DE PRESENTATION » Décembre 2005 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles CLUSES SOMMAIRE PREAMBULE.......................................................................................................................................................................................................5 OBJET DU P.P.R..................................................................................................................................................................................................7 PRESCRIPTION DU P.P.R..................................................................................................................................................................................8 CONTENU DU P.P.R...........................................................................................................................................................................................9 APPROBATION ET REVISION DU P.P.R........................................................................................................................................................10 -

Rappo Cluses Mod

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES P.P.R. INONDATION DE L’ARVE Commune de CLUSES PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET OFFICE NATIONAL DES FORETS SERVICE DE RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET OFFICE NATIONAL DES FORETS SERVICE R.T.M. P.P.R. INONDATION DE L’ARVE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES DE LA COMMUNE DE CLUSES Rapport de présentation Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles CLUSES Sommaire (Rapport de présentation) 1. Préambule ________________________________ 2 4.1. Présentation de la commune ____________________ 48 2. La procédure P.P.R. ________________________ 4 4.2. Accessibilité _________________________________ 50 2.1 Objet du P.P.R. ________________________________ 4 4.3. L’Arve à Cluses ______________________________ 53 4.3.1. L’Arve ________________________________________________ 53 2.2 Prescription du P.P.R. __________________________ 5 4.3.2. Les ouvrages ___________________________________________ 55 2.3 Contenu du P.P.R. _____________________________ 6 5. Description des phénomènes naturels liés à l’Arve 2.4 Approbation et révision du P.P.R. ________________ 7 et recensement des phénomènes potentiels_________ 63 3. Présentation générale de la vallée de l’Arve ____ 10 5.1. Sources de renseignements _____________________ 63 3.1 Un mot sur le Contrat de Rivière Arve ___________ 10 5.2. Définition des phénomènes torrentiels liés à l’Arve _ 64 3.2 Le développement socio-économique de la vallée de 5.3. Les seismes __________________________________ 64 l’Arve 12 6. -

Sorties Parcours 2021

PARCOURS 2021 Mise à jour 21 Septembre 2021 Pour les départs de Sallanches, Vélo ou voiture, rendez-vous Parking de Saint-Martin, 241 route Impériale 74700 Sallanches. Pour les départs de Cluses, rendez-vous Parking Claude-Anthoine, Place Claude Anthoine 74300 Cluses. Pour les départs de Marignier, rendez-vous Parking de la zone artisanale à Marignier (début de la piste cyclable vers Bonneville), 270 route de chez Millet 74970 Marignier. L'horaire indiqué pour les sorties extérieures (journée) est celui du rendez-vous Parking de Saint-Martin. Lorsque le départ est prévu à 14h au parking Claude-Anthoine à Cluses, rendez-vous à 13h au parking de Saint-Martin à Sallanches pour ceux qui souhaitent rejoindre Cluses à vélo (une heure plus tôt). En rouge : Groupe 1 à la journée En vert : Groupe 2 à la journée PARCOURS SEPTEMBRE 2021 Date Gr Hor Départ Km Circuit OpenRunner Cluses, Marignier, L'Eponnet, Bonneville, Le Thuet, Mt Saxonnex, Marignier, 1 14h00 Cluses 65 Petit Châtillon, Cluses. mar./21/09/21 51km Cluses, Marignier, Mieussy, Quincy, Megevette, Onnion, St Jeoire, Cormand, 2 14h00 Cluses 6860175 806d Marignier, Cluses. Cluses Cluses, Châtillon, Les Gets, Lac de Montriond, Les Lindarets, Col de Joux Verte, 1 9h00 90 (Journée) Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtillon, Cluses. jeu./23/09/21 Cluses, Marignier, Cormand, St Jeoire, La Tour, Peillonex, Côte d'Hyot, 2 14h00 Cluses 60 Bonneville, Cluses. Cluses, Bonneville, St Pierre en Faucigny, Amancy, Cornier, La chapelle 1 14h00 Cluses 70 sam./25/09/21 Rambaud, La Roche, St Laurent, Bonneville, Cluses. 2 14h00 Sallanches 55 Sallanches, Chedde, Servoz, Vaudagne, Chamonix, lac des Gaillands, retour. -

GENÈVE CLUSES EN VOITURE by CAR + INFOS SUISSE SWISS INFO : EN TRAIN by TRAIN • Vignette Obligatoire Pour L’Autoroute Mandatory Sticker for the Highway ≈ 40€

GENÈVE CLUSES EN VOITURE BY CAR + INFOS SUISSE SWISS INFO : EN TRAIN BY TRAIN • Vignette obligatoire pour l’autoroute Mandatory sticker for the highway ≈ 40€. Disponible aux douanes frontalières ou encore en Suisse dans les stations-services, TRANSPORT garages et offices de poste. Available at border customs or in Switzerland at service LIGNE stations, garages and post offices. TRANSPORT AÉROPORT RÉGIO GENÈVE CORNAVIN LÉMAN CLUSES • La signalisation suisse est inversée par rapport à la France EXPRESS EXPRESS Swiss signage is reversed compared to France : RE L3 AUTOROUTE HIGHWAY : ROUTE NATIONALE NATIONALE ROAD : 5 TRAINS / H 1 TRAIN TOUTES LES 2H FR: SUISSE: FR: SUISSE: 5 TRAINS PER HOUR 1 TRAIN EVERY 2 HOURS DIRECTION DIRECTION + DE TRAINS AVEC UN CHANGEMENT À ANNEMASSE. MORE TRAINS WITH A CHANGE IN ANNEMASSE. AVEC AUTOROUTE (SUISSE + FRANCE) WITH HIGHWAY (SWITZERLAND + FRANCE) Temps Time ≈ 1h15 Tarif (aller simple) Price (one way) : 15€ Temps Time : 45 minutes / Tarif Price : 46€ (carburant + péage + vignette) (fuel + toll + sticker) Guide des horaires en téléchargement sur Timetable for download on : lemanexpress.ch CLUSES > GENÈVE AÉROPORT GENÈVE AÉROPORT > CLUSES Réservation en guichet, sur l’application SNCF ou en ligne sur Reservation at the counter, • A40 puis A41 (direction Genève) • A1 (direction France) on the SNCF application or online at : www.ter.sncf.com Take highway n°A40 then A41 (dir. Geneva) Take highway n°A1 (dir. France) Plus d’informations sur More informations : • Passer la douane de Bardonnex • Passer la douane de Bardonnex +33(0)9 69 32 21 41 (Allo TER Auvergne Rhône-Alpes) Pass the Bardonnex customs Pass the Bardonnex customs • A1 (direction Genève Aéroport) • A41 puis A40 (direction Chamonix) Take highway n°A1 (dir. -

Propreté Magazine Municipal INFO Objectif Ville Propre

# automne 2019 Numéro spécial propreté magazine municipal INFO Objectif ville propre P. 8-9 Les services municipaux aux petits soins P. 19 Tous acteurs pour la ville t SOMM aire Page 3 Édito Page 4 En bref Page 5 À la une Ville durable <<< Page 6 C’est du propre ! Page 7 Dépôts sauvages : un coût exorbitant ! Pages 8-9 Les services municipaux au service de la ville Ville citoyenne Pages 10-11 Et PAV ! La propreté Page 13 Seconde vie Page 14 Propreté : donnons l’exemple Pages 15-16-17 Ville propre : les petits gestes dans les grands ! Page 18 Tribunes des minorités Ville ouverte <<< Page 19 Joindre l’utile à l’agréable : vive le plogging ! Page 20 N’en jetez plus ! Page 21 C’est en 2021. Un samedi vers 11h Ville vivante Page 22 Portrait d’un Conseiller municipal Page 23 La propreté verticale Page 24 Déchetteries : mode d’emploi ! Page 25 Sous les marchés, la place ! Page 26 Agents nettoyant Mairie de Saint-Julien-en-Genevois Directeur de la publication : Antoine Vielliard. Rédaction, conception graphique, 1 place du Général de Gaulle, CS 34103 Rédactrice en chef : Juliette de Boisfleury mise en page : www.ligneovale.fr 74164 Saint-Julien-en-Genevois Cedex Crédits photos : services municipaux Régie publicitaire : Médiagraphe. +33 (0)4 50 35 14 14 sauf mentions spéciales. Impression : Léonce Deprez. www.st-julien-en-genevois.fr Photo de couverture : Tirage : 9 000 exemplaires. Les agents du service d’exploitation Imprimé sur papier 100 % recyclé. de la voirie. © BNB Photographies St-Julien info • automne 2019 3 édiTO Propres La propreté nous concerne tous et tous les jours. -

Cluses Morzine

91 CLUSES MORZINE CLUSES N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous 91 MORZINE TITRES TARIFS MORZINE LES GETS BILLET UNITÉ 1,50 € La Région Du 04 Juillet 2020 BILLET UNITÉ ENFANT - 10 ANS 0,75 € LES GETS Pont des Gets vous transporte au 31 Août 2020 BILLET UNITÉ DÉCLIC’ 50 % 0,75 € TANINGES BILLET UNITÉ 50 %* 0,75 € ZONE 1 CHÂTILLON-SUR-CLUSES BILLET UNITÉ + FORFAIT BAGAGES 3,50 € CLUSES CARNET DE 10 TRAJETS 13,50 € CARNET DE 10 TRAJETS DÉCLIC’ 7,50 € ABONNEMENT MENSUEL 30,00 € BILLET UNITÉ 3,50 € CLUSES départ LES GETS MORZINE BILLET UNITÉ ENFANT - 10 ANS 1,75 € TANINGES arrivée BILLET UNITÉ DÉCLIC’ 50 % 1,75 € des Gets Pont BILLET UNITÉ 50 %* 1,75 € ZONE 2 BILLET UNITÉ + FORFAIT BAGAGES 5,50 € CARNET DE 10 TRAJETS 31,50 € CARNET DE 10 TRAJETS DÉCLIC’ 17,50 € LES GETS LES GETS ABONNEMENT MENSUEL 70,00 € CHÂTILLON-SUR-CLUSES BILLET UNITÉ 6,00 € BILLET UNITÉ ENFANT - 10 ANS 3,00 € BILLET UNITÉ DÉCLIC’ 50 % 3,00 € BILLET UNITÉ 50 %* 3,00 € ZONE 3 BILLET UNITÉ + FORFAIT BAGAGES 8,00 € CARNET DE 10 TRAJETS 54,00 € CARNET DE 10 TRAJETS DÉCLIC’ 30,00 € ABONNEMENT MENSUEL 120,00 € BILLET UNITÉ 8,00 € BILLET UNITÉ ENFANT - 10 ANS 4,00 € BILLET UNITÉ DÉCLIC’ 50 % 4,00 € BILLET UNITÉ 50 %* 4,00 € ZONE 4 BILLET UNITÉ + FORFAIT BAGAGES 11,00 € La tarification Déclic’ ne s’applique pas à l’intérieur des ressorts territoriaux indiqués dans le guide CARNET DE 10 TRAJETS 72,00 € des transports en Haute-Savoie. CARNET DE 10 TRAJETS DÉCLIC’ 40,00 € ABONNEMENT MENSUEL 160,00 € * Sur présentation d’une carte d’invalidité délivrée par le transporteur.