P.P.R. De Cluses

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018 / 2019 Plan Des Lignes Interurbaines

11 ANNEMASSE - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON 13 FRANGY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON n 21 ANNECY - SEYSSEL BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN a 22 ANNECY - BELLEGARDE BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN m 51 ANNECY - ALBERTVILLE PHILIBERT / LOYET / FRANCONY EVIAN- 52 ANNECY - DUINGT PHILIBERT / LOYET / FRANCONY é LES-BAINS tin 61 ANNECY - TALLOIRES-MONTMIN TRANSDEV HAUTE-SAVOIE e e L Pont RougeChamp Poirier 131 62 ANNECY - MASSIF DES ARAVIS TRANSDEV HAUTE-SAVOIE 141 ÉVIAN-LES-BAINS Hôpital etite Riv Port Maourronder Locum Bleu LémanandeRond Riv PointP du Gallia T Ancienne Gare 63 ANNECY - DINGY-SAINT-CLAIR - THÔNES TRANSDEV HAUTE-SAVOIE Gr LUGRIN Chef Lieu Bret T71 ÉVIAN-LES-BAINS Gare routière EmbarcadèreHôpitalVVF MEILLERIE MAXILLY 131 Plage 81 CHAMONIX-MONT-BLANC - CLUSES SAT PASSY AMPHION Les Aires D1005 131 SAINT-GINGOLPH Route Nationale Amphion Stade Le Nouy 82 CHAMONIX-MONT-BLANC - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY c La Rive Moulin à Poivre Maraiche Carrefour Cité de l’Eau Vuarche 124 83 SALLANCHES - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY Cora Léchère Noailles Verts Pratz Office de Tourisme SAINT-GINGOLPH a Vongy Eglise Meserier Thony Rond- Verlagny Chef Lieu 84 SALLANCHES - LES CONTAMINES-MONTJOIE SAT PASSY Senaillet Point Milly Le Clou 122 THOLLON-LES-MÉMISES 85 SALLANCHES - PASSY SAT PASSY Morand 123 Poese Chef Lieu D24 Chez Vesin THOLLON-LES-MÉMISES L 122 Carrefour 122 Chez Cachat La Joux Pont de PUBLIER Roseires 86 SALLANCHES - CORDON SAT PASSY Dranse Église L'X Forchex Chez Bruchon Chez les Praubert 91 CLUSES - MORZINE -

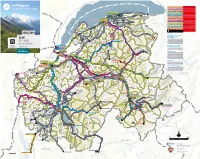

La Région Vous Transporte

La Région vous transporte L a c L é m a n 91 111 THONON- LES-BAINS ARMOY 91 111 LE LYAUD REYVROZ LA VERNAZ VAILLY LA BAUME LULLIN LE BIOT HABÈRE- 91 POCHE 111 BELLEVAUX HABÈRE- 112 BELLEVAUX SAINT-JEAN-D'AULPS LULLIN VILLARD T72 T74 BOËGE MONTRIOND 112 GENÈVE 11 102 112 SAINT-ANDRÉ- DE-BOËGE ANNEMASSE CRANVES-SALES 91 MORZINE BONNE FILLINGES ETREMBIÈRES ARTHAZ 93 TANINGES LES GETS VIUZ- PRAZ DE LYS 11 13 BOSSEY EN-SALLAZ VILLE- COLLONGES- EN-SALLAZ ECONAVETTE SAINT-JULIEN- SOUS-SALÈVE MIEUSSY EN-GENEVOIS NANGY 102 SAINT- ARCHAMPS 102 JEOIRE TANINGES 81 91 LA RIVIÈRE-ENVERSE 22 VALSERHÔNE NEYDENS VERCHAIX VIRY 93 94 MORILLON BEAUMONT CLUSES SAMOËNS VERS ÉLOISE T72 PRÉSILLY 102 SIXT-FER-À-CHEVAL T72 JONZIER-EPAGNY 94 SIXT-FER-À-CHEVAL 13 SAINT-BLAISE MINZIER ANDILLY T74 CHÊNE- 22 COPPONEX EN-SEMINE BONNEVILLE CRUSEILLES CHAUMONT VANZY T74 CHESSENAZ CONTAMINE- 13 FRANGY SARZIN MAGLAND MUSIÈGES SALLENÔVES ALLONZIER- LA-CAILLE T72 MENTHONNEX- DESINGY SOUS-CLERMONT MÉSIGNY 22 LA BALME- 85 PASSY CLERMONT DE-SILLINGY 81 83 84 85 86 CHILLY 81 82 T74 21 21 SEYSSEL SALLANCHES PASSY SILLINGY 62 LE GRAND-BORNAND CHAMONIX- 21 22 SAINT-JEAN-DE-SIXT MONT-BLANC EPAGNY LES VILLARDS- 51 52 METZ-TESSY 61 SUR-THÔNES 81 82 84 85 T74 62 63 T72 DINGY-SAINT-CLAIR 62 LA CLUSAZ 86 CORDON DOMANCY ANNECY 63 LA BALME-DE-THUY SAINT-GERVAIS VEYRIER- COMBLOUX GARE LE FAYET LES HOUCHES DU-LAC 62 ALEX DEMI-QUARTIER 63 THÔNES SAINT-GERVAIS-LES-BAINS MEGÈVE MENTHON-SAINT-BERNARD SÉVRIER SAINT- 82 PRAZ-SUR-ARLY JORIOZ 61 TALLOIRES-MONTMIN 83 PRAZ-SUR-ARLY 84 LES CONTAMINES-MONTJOIE -

Cluses, France Beaverton’S Sister City Since 1999

Cluses, France Beaverton’s sister city since 1999 ISing Choir’s benefit concert in Cluses Sunset over the city Hotel de’Ville in Cluses Overview: Located halfway between Geneva and Mont Blanc in southeastern France, Cluses is a small but vital stop for any outdoor enthusiast. Although it has historic agricultural roots, Cluses is also located in Frances’s “Technic Valley” and is a hot spot for blossoming enterprises. Fun Facts: • Cluses became an independent commune on May 4, 1310. • Cluses is famous for their Azye wine, Magland sausage and Reblochon cheese. • Watchmaking is imbedded in Cluses’ history since the 18th century, and the Museum of Clock-Making and Bar-Tuning is solely dedicated to emphasizing this trait. • The two main events of Cluses are the “Musiques en Stock Festival,” a modern pop-rock festival, and the “Ampersand,” an annual book fair. • Cluses has two weekly Farmers Markets. • The Cluses L’atelier is a music concert hall with a rehearsal studio which may also be rented out to local musicians. Please visit www.BeavertonOregon.gov/SisterCities for more information. Words from a local: Cluses has a great location: we are only 15 minutes from the slopes and Annecy and Geneva is very close, too (about 30 – 40 minutes). Italy, Switzerland and Germany are also not very far away. When visiting Cluses, you must travel to nearby Chamonix to see Mont Blanc and Annecy, home to Europe’s most beautiful and purest lake. We have to travel outside the city because it’s very small and we don’t have any big stores. -

Magland CHALET DE MONT FERRONT

Le Biollay NORD La N°13 Moranche Les Coudres CHALET 0 250 m CLUSES l’Arve DE MONT Les Pras des FERRONT Ranziers Les Rebats La Golettaz *S’ÉCRIT AUSSI MONTFERRON Le Combat Mournoux 2H10 DÉPART DE ALLER/RETOUR MAGLAND Chapelle 13 Chéron La Plaigne Saxel 900 E Magland IL IC F F I Passage du Saix 1000 D (passage aérien) Les Avenières Le Creux de Varny P A 1100 Oratoire - 04 50 90 22 84 Chalets et alpages de Mont-Ferront 1200 1300 B C N°13 CHALET DE LE TINDARIS Cartographie ACP 1999 1202 MONTFERRONT Des pizzas faites maison réalisées à la u re commande composées de produits frais ’A typiquement italiens. Ne vous fiez pas à : Cartographie d s l'apparence extérieure, la carte en vaut la ur peine ! o Variantes, liaisons Itinéraires de randonnée pédestre T Ouvert tous les midis du lundi au samedi es et tous les soirs du jeudi au samedi L Point de vue Parking Patrimoine Office de tourisme Adresse : 58 rue des Grottes de Balme 74300 Magland Tel : 04 50 90 33 84 Le Saix Noir Crédits photos: CAmT, Le Tindaris. photos: CAmT, Crédits © Sallanches RECOMMANDATION PATRIMOINE PARTICULIÈRE La chapelle de Mont-Ferront est en réalité N°13 CHALET DE Respectez les parcs un oratoire. Il a été construit en 1954 et des alpagistes inauguré le 8 août de la même année par MONTFERRONT et les propriétés privées. l’Abbé Mopty de Sallanches qui était monté pour sa bénédiction. *S’ÉCRIT AUSSI MONTFERRON ENVIRONNEMENT BONS PLANS Les alpages de Mont-Ferront se N'oubliez pas de vous arrêter à la maison RANDONNÉE situent au sein de la Zone Pineau de Magland pour goûter leur De Chéron au Creux de Varny : Naturelle d’Intérêt Écologique, FICHE TECHNIQUE fameux saucisson ! Un délice. -

CARTE-VTT-AE CCMG 2021.Pdf

Le velo sous toutes ses formes les bonnes adresses et pour tous les gouts ! pour vos locations vttae, vtt... VVTiste chevronné amateur de sensations ? Famille à la recherche d’une balade en MIEUSSY SAMOENS vallée ? Traditionnel ou à assistance électrique, le vélo c’est une autre façon de découvrir Locaski Sommand : J’aime sport : VTTAE les richesses de la montagne… +33 (0)4 50 34 35 80 / locaski.com +33 (0)4 50 34 98 20 / jaimesport.fr vtt a assistance electrique En plus des sentiers, retrouvez la voie douce «Au Fil du Giffre», véritable fil d’Ariane, Sport Expérience : qui vous invite à la découverte de la vallée, dans un écrin de verdure… Au bord du TANINGES +33 (0)4 50 34 90 36 / sports-experiences.fr torrent qui descend des montagnes, tantôt calme tantôt impétueux, selon la météo Praz de Lys Sommand Tourisme : Anthonioz Ski : 4 parcours en vallee du giffre et les saisons, laissez-vous surprendre par ces 26 km de balade qui vous invite au +33 (0)4 50 34 25 05 / prazdelys-sommand.com +33 (0)4 50 34 93 67 / anthonioz-ski.com ressourcement. Cet itinéraire est ouvert aux piétons, cavaliers, cyclistes et notamment Super U Taninges : +33 (0)4 50 34 88 08 Mountain Spirit : ceux équipés d’un VTTAE. Go Sport Praz de Lys : +33 (0)4 50 89 51 39 +33 (0)4 56 12 78 39 / mountainspirit-sports.com go-sport.com Roland Gay SkiSet Ski Services : +2 Glisse Skiset Praz de Lys : +33 (0)4 50 34 42 44 / skiset.com +33 (0)4 50 34 38 57 / skiset.com X’Trême glisses : +33 (0)4 50 89 82 30 / la securite MORILLON xtremeglisses-samoens.com Précision Ski : SIXT-FER-A-CHEVAL +33 (0)4 50 96 05 61 / precisionski.fr Go Sport Montagne Narcisse Sports : Sport 2000 Morillon 1100 : Chacun est responsable de sa sécurité. -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

A Great Season, Everyone!

GUIDE FOR SEASONAL WORKERS WINTER/SUMMER 2010-2011 HAVE A GREAT Pays du Mont-Blanc - Arve Valley SEASON Hello and welcome! 652,000 tourist beds 2nd most popular department for tourism in France From Mont Blanc and the Aravis mountains to the shores of Lake Léman and Lake Annecy, Haute-Savoie offers an idyllic setting for numerous seasonal employees. These workers help ensure enjoyable holidays for tourists from all over the globe. With the current economic climate showing signs of improvement, tourism remains the number one job creation sector in Haute Savoie, showing expansion in the hospitality and ski lift industries. Tourism is an industry that can’t be relocated overseas, and thus represents a vital asset for the future. Since 2007, the public authorities (national government, Regional Councils, and General Councils), elected officials, labour and management groups, and all players involved in social issues (C.A.F., C.P.A.M., M.S.A., subsidized housing, occupational health services) have mobilized to promote seasonal employment as a priority for the department, notably including it in a goals charter. With this framework in mind, and to ensure that seasonal workers « have a good season », the regions of Pays du Mont Blanc and Chablais have mobilized to welcome these employees by means of the Chamonix « Espace Saisonnier » (centre for seasonal workers) and the Chablais « Point Accueil Saisonnier » (information desk for seasonal workers). On a larger scale, Haute-Savoie strives to inform seasonal workers more thoroughly by publishing this guide. Here, employees and employers will find answers to a variety of questions that may concern them, including training, employment, working conditions, health, and housing. -

Arve Faucigny Genevois Albanais Pays Du Rhône » a Été Scindé

Crédit : BlancRibotSavoiephotoMont / ARVE FAUCIGNY GENEVOIS Edition 2021 Dans l’économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur Arve - Faucigny - Genevois - Albanais - Pays du Rhône, représente : • 4% des lits touristiques • 7% des emplois liés au tourisme • 4% de la fréquentation ski nordique en journées skieurs CAPACITE D’ACCUEIL Source : Observatoire SMBT 2020 nombre de lits CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE • Superficie : 1 316 km² • 130 communes • 337 738 habitants (source : INSEE 2018) • Soit 27% de la population de Savoie Mont Blanc et 41% de la population du département de Haute-Savoie • Taux d’évolution annuel : +2,5% pour la période 1999-2018 Evolution de la population résidente • 58 800 lits touristiques (9 705 structures) • 4% de la capacité d’accueil de Savoie Mont Blanc • 8% de la capacité d’accueil de la Haute-Savoie • 20% sont des lits marchands (12 000 lits) • L’hôtellerie représente 43% de l’offre marchande • Les campings constituent le second type d’’établissements avec 2 200 lits (18% des lits marchands) Le mode de comptage des lits touristiques (en particulier non marchands) ayant été modifié, la comparaison avec les données des années antérieures n’est pas réalisable. Chiffres disponibles au 30/06/2021 1/7 FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L’HOTELLERIE Source : INSEE - DGE NB1 : en 2019, l’INSEE a modifié les modalités de l’enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série. NB2 : en 2020, la crise sanitaire a impacté l’ouverture des établissements et suspendu le déroulement des enquêtes de fréquentation de l’INSEE. -

Taninges SOMMAIRE

ANNuaire des associations 2017/2018 Commune de Taninges SOMMAIRE loisirs/échanges SCOLAIRE/ Périscolaire amicales • VIVRE EN MONTAGNES DU GIFFRE....p 7 • AMIS QUAD’MENT VOTRE....p 7 • CLAP JACQUEMARD....p 14 sport • AMICALE DES SAPEURS POMPIERS....p 2 • ASSOCIATION DE CHASSE....p 8 • FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS • AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE....p 2 • LA bROUETTE ET LE PANIER....p 8 D’ÉLÈVES (F.C.P.E.)....p 15 • A.T.S. SPORT....p 19 • ASSOCIATION DES ÉLÈVES, ANCIENS ÉLÈVES • CLUb DES AMIS DU PIC....p 9 • FSE DU COLLÈGE DE TANINGES....p 15 • ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS....p 19 ET AMIS DE MÉLAN....p 3 • DU GOUDRON ET DES PLUMES....p 9 • LA TIRELIRE DES PETITS écoliers....p 16 • HAUT GIFFRE FOOTbALL CLUb....p 19 • UDC AFN TANINGES - LA RIVIÈRE-ENVERSE...p 3 • L’ÉCOULA D’VARDVAN....p 9 • LES P’TITS bOUTS....p 16 • FOYER DE SKI DE FOND DU PRAZ DE LYS....p 20 • LOISIRS ÉCHANGES JUMELAGE • JUDO CLUb TANINGES (MJC)....p 20 TANINGES CLÉDER....p 10 • KULTURETRIAL (MJC)....p 20 • SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE TANINGES....p 10 • LA bOULE JACQUEMARDE....p 20 social/santé/ • AMICALE PÉTANQUE....p 21 CULTURE entraide • LES ARCHERS JACQUEMARD....p 21 • SKI CLUb ALPIN DE TANINGES / • A.R.C.A.D.E.....p 4 • A.D.M.R. DU MARCELLY....p 17 PRAZ DE LYS....p22 • ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE....p 4 musique/danse • DONNEURS DE SANG....p 17 • SKI CLUb NORDIQUE • ASSOCIATION CHARTREUSE DE MÉLAN....p 4 • SAPEURS POMPIERS DE TANINGES....p 17 PRAZ DE LYS - SOMMAND....p 22 • MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE....p 5 • ASSOCIATION DU CARILLON DE TANINGES....p 11 • SECOURS -

FUNIFLAINE. Un Ascenseur Valléen Au Service D’Un Territoire

DOSSIER DE PRESSE FUNIFLAINE. Un ascenseur valléen au service d’un territoire LE CONTEXTE Un ascenseur valléen au service d’un territoire Le Syndicat mixte FUNIFLAINE, composé du Département de la Haute-Savoie, des Communes d’Arâches-la-Frasse et de Magland, et de la Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes, a signé vendredi 11 juin un contrat de délégation de service public FUNIFLAINE avec les représentants de la société concessionnaire composée de La Compagnie des Alpes, Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, POMA et du Crédit Agricole des Savoie. Cette concession de service public concerne la construction et l’exploitation d’un d’ascenseur valléen qui reliera depuis Magland, la vallée de l’Arve à Flaine, station du Grand Massif à partir de décembre 2025. Le budget cofinancé par les investisseurs publics et privés s’élève à 88,5 millions d’euros. Au sein du groupement, la construction de la télécabine 2S a été confiée à l’entreprise française POMA. L’exploitation pour une durée de 25 ans a été confiée à la Compagnie des Alpes qui gère également quatre des cinq domaines skiables du Grand Massif : Flaine, Morillon, Samoëns et Sixt Fer à Cheval. Le Crédit Agricole Des Savoie joue son rôle de banque du Territoire avec la volonté de permettre l’émergence de projets structurants, durables et dans le cadre d’une vision à long terme. Il est à la fois banquier et actionnaire. La société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), engagée pour le développement durable de la Haute-Savoie, apporte au groupement son expertise d’acteur de la mobilité et de l’intermodalité au service des projets innovants du territoire. -

Horaires CHAMONIX /PRAZ-SUR-ARLY CHAMONIX /CLUSES 13 Avril 2014 Du 21Décembre 2013Au13avril PÉRIODE

Conseil Horaires Général 81 CHAMONIX / CLUSES 82 CHAMONIX / PRAZ-SUR-ARLY Chef d’orchestre de la mobilité PÉRIODE en Haute-Savoie du 21 décembre 2013 au 13 avril 2014 La mobilité est une des préoccupations majeures des Haut-Savoyards. Etudier, travailler, découvrir, se divertir… pour tout cela, se déplacer est une nécessité. En mettant au service de tous des transports en commun performants et complémentaires, le Conseil général répond aux préoccupations liées au développement durable et offre ainsi une alternative à l’utilisation de la voiture individuelle. /2013 11 CONTACTS SAT PAE Pays du Mont-Blanc 74190 PASSY Tél : 04 50 78 05 33 LATITUDE-CARTAGÈNE : CARTOGRAPHIE Fax : 04 50 78 07 62 Internet : www.sat-montblanc.com 81 CHAMONIX / CLUSES 82 CHAMONIX / PRAZ-SUR-ARLY L M Me L M Me L M Me L M Me JOURS DE FONCTIONNEMENT L Me J V J V JOURS DE FONCTIONNEMENT J V J V CHAMONIX Gare (place de la Gare SNCF) 07:00 13:30 CHAMONIX Gare (place de la Gare SNCF) 07:00 09:15 17:25 LES HOUCHES Saint Antoine 07:10 13:40 CHAMONIX Les Bossons SNCF 07:08 - - SAINT-GERVAIS Le Fayet Gare SNCF 07:35 14:00 LES HOUCHES Saint Antoine 07:10 09:25 17:35 SALLANCHES Gare SNCF 08:00 14:10 SAINT-GERVAIS Le Fayet Gare SNCF 07:40 09:35 17:50 MAGLAND Gare SNCF 08:15 14:25 SAINT-GERVAIS Le Pont 07:50 09:45 18:10 CLUSES Gare routière 08:25 14:35 SAINT-GERVAIS Rond Point Téléphérique 07:52 09:47 18:12 COMBLOUX Chef Lieu 08:05 - 18:30 MEGÈVE Autogare 08:15 10:00 18:40 PRAZ-SUR-ARLY Chef Lieu / Meuret 08:25 - 18:50 L M Me L M Me L M Me L M Me Me ( 1 ) JOURS DE FONCTIONNEMENT -

Le Faucigny À L'ombre De Ses Ruines

Lauréat de l'Ecole Nationale d'Horlogerie de Cluses LE FAUCIGNY à l' ombre de ses ruines Nous avons creusé un sillon, à d'autres de l'élargir ! Abbé J.-M. LAVOREL, membre de l'Académie Salésienne. Préface de « Cluses et le Faucigny », 1888. S. I. P. E. 1956 PREFACE Au mois d'octobre 1954, un jeune homme de Marnaz m'écrivait pour m'exprimer le désir de réaliser une série d'ar- ticles historiques sur le Faucigny. Il me demandait de lui indi- quer les principaux ouvrages qui pourraient le documenter à ce sujet. Je m'empressais de répondre à ce débutant dans l'art d'écrire et d'encourager sa bonne volonté. Dès le mois de novembre 1955, et chaque quinzaine, paraissaient dans le quotidien « L'Echo-Liberté », en première page, des articles illustrés de photographies bien appropriées, qui furent immédiatement très goûtés du public. Celui-ci, d'ailleurs, ne lui ménagea pas ses encouragements. Beaucoup de lecteurs de « L' Echo-Liberté » ont découpé soigneusement chacun de ces articles et les ont collectionnés pour les relire à l'occasion. D'autres, plus nombreux, ont sollicité le jeune auteur de réunir ces articles en un volume qui aura sa place dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent à notre belle histoire de Savoie. Nous ne pouvons qu'encourager cette initiative pour ne pas laisser perdre le fruit de tant de veilles consacrées à cette étude, après des journées de travail passées dans une usine de décolletage. Un des plus judicieux historiens de notre époque compa- rait son travail à celui que font, au milieu de l'océan, les naturalistes et les géologues modernes.