Les Historiens D'architecture

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lampe À Poser Watt Sylvain Dubuisson

FLOOR LAMPS AR1 B4 RF503 J14 A23 2983 /80 - 150 - 225 ABRAHAM & ROL R.J. CAILLETTE R. FATUS J.A. MOTTE A. RICHARD O. MOURGUE 1965 1957 1957 1959 1968 1969 DISDEROT TABLE LAMPS LAMPE À POSER WATT SYLVAIN DUBUISSON 1013 1021 J13 P. DISDEROT R. FATUS J.A. MOTTE 1955 1960 1959 INSTRUCTIONS DIRECTIONS FOR USE F170 A22 A21 AR71 AR70 AR65 WATT E. FERMIGIER A. RICHARD A. RICHARD ABRAHAM & ROL ABRAHAM & ROL ABRAHAM & ROL S. DUBUISSON 1970 1960 1960 1964 1964 1965 2019 WALL LAMPS 2059 B3 2093-A 6135PM 6135GM 5980 P. DISDEROT R.J. CAILLETTE O. MOURGUE P. PAULIN P. PAULIN A. RICHARD 1955 1957 1969 1960 1960 1957 A25 A25-190 A25-270 A24-1500-D A24-2200-Q A. RICHARD A. RICHARD A. RICHARD A. RICHARD A. RICHARD 1968 1968 1968 1968 1968 LAMPE À POSER WATT PENDANT & CEILING LAMPS 2019 Watt est une lampe à poser simple et savante, créée par l’architecte et designer Sylvain DISDEROT • 03/2021 • DUBUISSON • WATT • DUBUISSON • 03/2021 DISDEROT Dubuisson en 2019. Simple puisqu’elle n’a la forme que d’un simple cylindre. Savante parce que l’ajourage du cylindre est un modèle mathématique unique selon lequel 6 spires entretiennent des relations de vitesses proportionnelles de telle sorte que les vides soient des triangles. Le poli du fût central réfléchit le dessin des spires comme une vue anomorphique et la lumière projette les ombres des découpes sur le plan de la table. La lampe Watt peut être déclinée en différentes couleurs (sur mesure). Elle est disponible en blanc, noir et orange. -

Archiwebture Base De Données D'inventaires Du Centre D'archives De L'ifa

Archiwebture Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa https://archiwebture.citedelarchitecture.fr Fonds Dubuisson, Jean (1914-2011) Présentation Notice biographique Jean Dubuisson est né à Lille le 18 septembre 1914, et décédé à Nîmes le 22 octobre 2011. Son père Emile Dubuisson et son grand-père étaient tous les deux architectes. Jean Dubuisson commence ses études à l'école des beaux-arts de Lille et obtient son diplôme à l'Ecole des beaux-arts de Paris en 1939, à l'atelier Pontrémoli. Deuxième Grand Prix de Rome en 1943, il obtient le Premier Grand Prix en 1945 et séjourne donc à Rome, à la villa Médicis, puis à Athènes jusqu’en 1949. Il revient en France trop tard pour prendre une part active à la reconstruction. La solide culture classique caractéristique de sa formation et l'impression très forte provoquée par les œuvres du Bauhaus et de Le Corbusier forgent sa vision de l'architecture. De retour en France en 1950, à l'invitation de Paul La Mache, il participe avec Marcel Lods au concours de Strasbourg portant sur 800 logements et inaugurant la production de logements de masse avec la mise au point de procédés d'industrialisation de la construction. Riche de cette expérience, il reçoit en 1951 la commande prestigieuse du SHAPE Village à Saint- Germain-en-Laye, ou il réalise 300 logements pour le quartier général des forces alliées en Europe. Ce projet, fondé sur les principes de la Charte d'Athènes, devient une réalisation marquante de l'époque. (Félix Dumail est l'auteur de l'autre partie du SHAPE Village.) A la même époque, sa rencontre avec André Bloc amène Jean Dubuisson à se rapprocher des CIAM et à rencontrer leurs membres fondateurs, notamment Le Corbusier, avec lequel il noue des relations privilégiées. -

L'atelier De La Recherche. Annales D'histoire De L'architecture #2015

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE CENTRE DE RECHERCHE HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l’art - EA 4100) L’ATELIER DE LA RECHERCHE ANNALES D’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE #2015# Actes de la journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture du 22 octobre 2015 édités sous la direction scientifique d’Éléonore Marantz Paris 2016 Pour citer cet ouvrage Éléonore Marantz (dir.), L’atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architec- ture # #, actes de la journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architec- ture du octobre , Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en juin . ÉDITORIAL Cette première livraison de L’Atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’archi- tecture rassemble des articles issus de communications présentées par des étudiants en histoire de l’architecture de l’université Paris Panthéon-Sor- bonne lors de la journée d’étude du octobre . Cette manifestation et son présent prolongement éditorial entendent accompagner les étudiants dans la dernière étape d’un travail de recherche auquel ils ont été initiés dans le cadre de leur Master ou de leur Doctorat, en leur donnant l’occasion de formaliser des communications scientifiques. De la part des enseignants-cher- cheurs assurant la direction des travaux de ces étudiants, une telle invitation répond aussi au souhait de valoriser des recherches particulièrement abouties et participant au renouveau historiographique de notre discipline. Car c’est bien là l’aspect essentiel : en s’engageant dans la voie de la recherche, ces jeunes chercheurs nourrissent l’histoire de l’architecture en abordant des thé- matiques nouvelles, en engageant des réflexions originales, en s’attaquant à des sujets inédits ou encore méconnus. -

Architecture Du Xxe Siècle, Matière À Projet Pour La Ville Durable Du Xxie Siècle Programme Pluriannuel De Recherche 2016-2020

Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle Programme pluriannuel de recherche 2016-2020 En partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en lien avec le Plan urbanisme construction architecture, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, la Caisse des dépôts et consignations et l’Union sociale pour l'habitat Bilan de l’appel à propositions de recherche Sessions 2016, 2017 et 2018 Bilan de l’appel à propositions de recherche Sessions 2016, 2017 et 2018 COMITÉ DE PILOTAGE COMITÉ SCIENTIFIQUE Présidence du comité EXPERTS EXTÉRIEURS EXPERTS DÉSIGNÉS PAR LES Agnès Vince, directrice chargée de PARTENAIRES INSTITUTIONNELS Benoît Carrié, architecte Sommaire l’architecture, adjointe au directeur général Anne-Marie Châtelet, historienne, Nicolas Clément, responsable du pôle des patrimoines du ministère de la Culture professeur à l’ENSA Strasbourg d’appui et de capitalisation opérationnels Vincen Cornu, architecte, maître de (PACO), direction de la stratégie et conférences, TPCAU (Théories et Pratiques de l’accompagnement des acteurs MINISTÈRE DE LA CULTURE 7 Avant-propos de la Conception Architecturale et à l’ANRU ( jusqu’en avril 2019) • Service de l’architecture Agnès Vince, directrice chargée de l’architecture, Urbaine) à l’ENSA de Paris-La Villette Sylvie Denante, correspondante Frédéric Gaston, sous-directeur (à partir de juin 2019) label Patrimoine du XXe siècle/label adjointe -

Towns Are Made from Houses Jean-Pierre Watel (1933-2016)

TRIBUTE Towns are made from houses Jean-Pierre Watel (1933-2016) BY RICHARD KLEIN When describing the history of towns through the distorting mirror of modern urban design, historians barely attempted to find out what simple material was used to build towns in the past. The answer was obvious however: towns were made from houses. It was houses that made towns. If we had remembered this obvious fact, then the urban sprawl would not have taken us by surprise.1 Jean-Pierre Watel (1933-2016) has not been and North European references which fashion offered an early compromise to the forgotten in the history of contemporary ar- renewed the regional genre of domestic simultaneous expression of individuality and chitecture. Gérard Monnier recounts the ar- architecture. the collective, by placing the openings onto chitect’s success in the 1960’s, his single-family Even if Jean-Pierre Watel’s buildings served gardens facing South. His participation in houses and “a domestic modernity largely industrial, commercial and service programs the Villagexpo in Wattignies in the North was linked to his design of North European-style as well as some housing estate projects, it based on a more radical mode of introversion, 63 — 2020/2 houses”: a central living room, an assumed was his houses that made his reputation. since the housing groups illustrated the idea horizontality and large sections of glass.2 His Individual family houses, the most spectac- of a horizontal collective based on a continu- main constructions were mentioned or have ular of which were lavishly laid out like the ous surrounding enclosure with a passageway featured in the professional magazines as well best American examples of the time, or small which led, after a turning gate, to the annexes docomomo as in the more mainstream press - ensuring housing estates in which he specialized. -

Le Lotissement : Histoires D'une Architecture Sans Histoire

1945-2005 | Le Lotissement : histoires Exposition d’une architecture 2 février – 9 mars 2015 sans histoire Cité-jardin des Corrues Cité-jardin de Chedde Cité expérimentale La Cité du Grand Clos du Merlan Lotissement « Sans Souci » Le Parc – Maisons Soprex Village du Merlier Domaine de Saint-Hugues Hameau du Château II Résidence Saint-Hospice Village des Fourches Les Mûriers Le Menhir Résidence Les Katikias Ensemble de logements Cité-jardin des Corrues de Vallières Le Lotissement : histoires d’une architecture sans histoire ministère de la Culture et de la Communication — Immeuble des Bons-Enfants, 182, rue Saint-Honoré — 75001 Paris Le Lotissement : histoires d’une architecture sans histoire Une exposition conçue et réalisée par le ministère de la Culture et de la Communication, direction générale des Patrimoines Vincent Berjot Directeur général des Patrimoines agnès Vince Directrice, adjointe au directeur général des Patrimoines, chargée de l’architecture héLène Fernandez Sous -directrice de l’architecture, de la qualité des constructions et du cadre de vie mise en œuVre PLans- masses oLiVier FLores, stéPhane LeLong, simon QueteL Atelier Paysage et Lumière, 2014. Adjoint à la sous -directrice de l’architecture, de la qualité des constructions et du cadre de vie éLisaBeth henry remerciements Chargée de mission édition audiovisuel auprès Jacques Audren, Yves Brien, Benoît Carrié Architecture, de la sous- directrice Philippe Cieren, Carole Duchêne, Isabelle Duhau, PhiLiPPe hénauLt Pascale Hannetel, Dominique Hernandez, Marta Chef du bureau -

46 Réalisations Contemporaines

46 RÉALISATIONS CONTEMPORAINES architectures_beton_BAT.indd 1 02/05/16 17:31 BÉTOCIB, association créée en 1973, est un lieu d’échange et d’information entre les partenaires de la construction, partageant la même passion du beau béton. Sa mission est de valoriser et favoriser la qualité esthétique et technique de l’architecture en béton. BÉTOCIB s’appuie sur des groupes de travail pour mener à bien ses actions : organisation de rencontres professionnelles : visites d’ouvrages commentées, colloques, conférences, expositions, etc. ; organisation de concours pour les jeunes architectes et les architectes ; établissement et diffusion de documents professionnels et techniques ; valorisation du patrimoine architectural (protection, entretien, restauration) ; analyse et suivi de l’innovation architecturale ; analyse et application de la démarche environnementale. BÉTOCIB réunit : architectes, centres d’études et de recherches, économistes de la construction ; fournisseurs de matériaux et de produits ; entreprises, préfabricants ; maîtres d’ouvrage ; organismes professionnels. Cette démarche originale, unique en Europe dans le domaine de la construction, se veut à la hauteur de l’ambition architecturale que soutient ce matériau minéral. BÉTOCIB 7, place de La Défense 92974 Paris-La Défense Cedex www.betocib.net Ouvrage réalisé sous la présidence de Paul Chemetov, président de BÉTOCIB Coordination générale et direction de la rédaction : Claire Barbou, secrétaire générale de BÉTOCIB Rédaction, recueil de textes, recherche iconographique et relecture -

Dehors Paris 18 Nov 2008

Doc Poster1 Recto plan ge?ne?ral:Mise en page 1 5/11/08 19:08 Page 1 099 164 Villepinte Epinay-sur-Seine 161 Pierrelaye Cergy-Préfecture 113 Asni 160 ères-Gennevilliers Gennevilliers Les Courtilles 154 Pierrefitte-Stains 104 135 Les Agnettes 118 Saint-Ouen SNCF Mantes-Station 142 Mairie de Clichy 175 179 Basilique de Saint-Deni s 192 La C 122 Stade Aube SNCF 112 de France - Saint-Denis ourneuve Juziers rvilliers 114 163 Garlibald 181 128 i 148 133 098 103 Pont de Levalois Bécon 182 e 105 Fort d’Aubervilliers La Plaine - Stade de France Porte de la Chapell 134 Aub Quatreervilliers-P chemins 141 anti n 172 125 130 129 Bondy ux Chelles - Gournay Mea RER Saint-Germain-en-Laye La Défense 107 162 176 115 rie des Lilas RER 131 Mai Nanterre Ville Nanterre Université gchamp Suresnes Lon 137 132 144 de 111 100 treuil pe Mairie Mon TRAM Val d’Euro Robespierre 191 Les coteaux 121 MarneGar la coqu che 140 s ett e SNCF Fonten ay-sous-Bois 149111 169 108 158 143 Pont de Sèvres 157 Corentin Celton 184 167 174 Villeneuve - Pairie Cré teil Pr Boiss 190 Issy éféctuire y-Sain Sèvre - Rive G 168 Seine t-Léger ur- y-s Ivry Ivr 156 Mairie d’ auc 110 he 183 127 186 147 155 Meudon SNCF 116 -Val-Fleury Châtillon - Montro 185 uge M 151 re 188 riè 102 Vil 189 La Ver lejuif 119 159 -Louis Arago ay n Plateau de Sacl 145 nes 150 187 y-Méré ers Rob es nti inson 146 e éhoust Clay Cha l’Amaur rignon 139 es- -les- Quentin-en-Yveli ll erus B nt- 166 laisir Org Montfort- Plaisir-G P Sai Versai Porchefontain 117 106 Juvisy-sur-Orge RER Sceaux 123 153 124 y Orsay Ville Le Guichet Bur 165 es-sur- 173 Yvett e Savigny-le-Temple - Nand Orangi s Bois de l’épine 171 Évry - Courco uronnes 136 180 Evry 120 Bras-d 101 109 e-Fer 126 170 152 von nebleau-A Fontai du 18 au 30 novembre 2008 152 e s Saint-Pierr à la Maison de l’architecture Nemour 177 en Île-de-France 138 > 148 rue du faubourg Saint-Martin Paris 10 e M Gare de l’Est Ferriè res - Fontena y > ouverture de 11h à 19h tous les jours. -

20Th Century Architecture, Project Material for the 21St Century Sustainable City Multi-Year Research Program 2016-2020

20th Century Architecture, Project Material for the 21st Century Sustainable City Multi-year research program 2016-2020 In partnership with the Ministry for Ecological and Solidary Transition, the Ministry of Territorial Cohesion and Relations with Local Authorities, in cooperation with the Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), the National Agency for Urban Renewal, the Caisse des dépôts et consignations and the Union Sociale pour l’Habitat Call for Research Proposals, Report 2016, 2017 and 2018 Sessions Call for Research Proposals, Report 2016, 2017 and 2018 Sessions STEERING COMMITTEE SCIENTIFIC COMMITTEE Chair of the Committee EXTERNAL EXPERTS EXPERTS APPOINTED BY Agnès Vince, Director of Architecture, INSTITUTIONAL PARTNERS Summary Deputy to the General Director for Heritage, Benoît Carrié, Architect Ministry of Culture (2014-2019) Anne-Marie Châtelet, Historian, Nicolas Clément, Responsible for the Section Full Professor at ENSA Strasbourg on Operational Support and Capitalization MINISTRY OF CULTURE Vincen Cornu, Architect, Associate Professor (PACO), Division of Stakeholder Strategy • Department of Architecture at ENSA Paris-La Villette (since June 2019) and Support at the ANRU (until April 2019) 7 Foreword Frédéric Gaston, Deputy Director of Higher Michel Goutal, Chief Architect of Historical Sylvie Denante, Certification Agnès Vince, Director of Architecture, Education and Research in Architecture Monuments (until December 2018) Correspondent 20th Century Heritage/ Deputy to the General Director for Heritage, Corinne -

4-1-3-2-5 Pierrefitte-Sur-Seine

4-1-3-2 RÈGLEMENT ÉCRIT > PARTIE 3 : PATRIMOINE BÂTI > Fiches patrimoine bâti Pierrefitte-sur- Seine Dossier d’approbation – Conseil de territoire du 25 février 2020 Mis en compatibilité par délibération du Conseil de Territoire le 13 octobre 2020 (MECDU Village Olympique) PLUI PLAINE COMMUNE REGLEMENT – PARTIE 3 FICHES PATRIMOINE APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE LE 25 FEVRIER 2020 MIS EN COMPATIBILITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE LE 13OCTOBRE 2020 (MECDU VILLAGE OLYMPIQUE) 1 PLUI PLAINE COMMUNE REGLEMENT – PARTIE 3 FICHES PATRIMOINE SOMMAIRE CHAPITRE 1 - ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX ..................................................................... 4 CHAPITRE 2 - ENSEMBLES ET SEQUENCES PATRIMONIAUX ............................................... 31 APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE LE 25 FEVRIER 2020 MIS EN COMPATIBILITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE LE 13OCTOBRE 2020 (MECDU VILLAGE OLYMPIQUE) 2 PLUI PLAINE COMMUNE REGLEMENT – PARTIE 3 FICHES PATRIMOINE 1 CHAPITRE 1 – ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX PIERREFITTE-SUR-SEINE APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE LE 25 FEVRIER 2020 MIS EN COMPATIBILITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE LE 13OCTOBRE 2020 (MECDU VILLAGE OLYMPIQUE) 3 PLUI PLAINE COMMUNE REGLEMENT – PARTIE 3 FICHES PATRIMOINE CHAPITRE 1 - ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX PIE001 MAISON DE VILLE LOCALISATION COMMUNE PIERREFITTE-SUR-SEINE QUARTIER CENTRE-VILLE / BUTTE PINSON ADRESSE 2 Avenue de la République REF.CADASTRALES C0193 SOURCES CRITERES DE PROTECTION : ■ Historique ■ Architectural □ Culturel CARACTERISTIQUES DU BATI : Année de construction : Début XXe siècle Matériaux de façade : Meulière, pierre de taille Typologie : Maison individuelle Structure constructive : / Fonction Initiale : Logement individuel privé Implantation : Située à l'angle de la rue de la République et de Fonction Actuelle : Logement individuel privé l’avenue du Général Galliéni. -

B E Rn a Rd Z E H Rfu Ss, Le H a U T-D U -Liè V Re , N a N Cy , Fra N Ce , 1 9 5

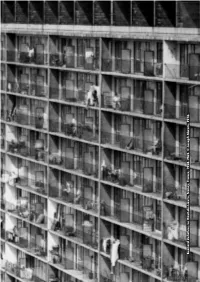

Bernard Zehrfuss, Le Haut-du-Lièvre, Nancy, France, 1958-1962. © Joseph Abram, 1976. ESSAYS Modernity and housing production in France after WWII BY JOSEPH ABRAM After the collapse of 1940 and Occupation (1940-1944), France experienced a remarkable renewal after Liberation in 1944. Through reconstruction and intensive efforts to bring the country out of the housing crisis, the State set up a powerful production system, which based the expansion of the building sector on the con- centration of investment in large companies. It was the era of the grands ensembles, of heavy prefabrication and giant construction sites. Initially well received by their inhabitants, these large housing complexes rapidly deteriorated and became ghettos. Despite the social difficulties that beset these neighborhoods, how can this important heritage of modernity be preserved today? An Industrial housing policy with the companies Boussiron and Froment-Clavier. The France was confronted, during the 1950s, with a serious second prize was awarded to Bernard Zehrfuss (1911-1996), housing crisis. Since 1945, the State had dealt with this emer- the third went to Jean-Louis Fayeton (1908-1968), and the gency. Reconstruction, despite its exceptional dynamism, was fourth to Le Corbusier (1887-1965), who responded to the unable to stem the mechanisms of a chronic shortage, which, program by dividing the 800 housing units into two unités already worrying during the 1930s, had been amplified by d’habitation comparable to the one in Marseille (1947-1952, the destruction caused by WWII and the demographic surge and so then still under construction) and a 50 meter (m) high 65 — 2021/2 of Liberation. -

La Lettre Du CAUE 78 Nos 1 À 12 Cahier 2010 - 2013

La Lettre du Caue 78 nos 1 à 12 Cahier 2010 - 2013 CAUE 78 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines 56, avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles / T 33 (0)1 39 07 14 86 / www.caue78.com Cahier des Lettres du CAUE 78 - Edito Edito Reflet des missions de l’équipe et des projets de la structure, la Lettre du CAUE 78 a vu le jour en 2010. Le cahier que vous tenez entre les mains rassemble les douze premières Lettres, écrites en duo, trio ou quatuor, le temps d’une réflexion convergente autour d’un thème. Si l’on y retrouve les motifs de l’actualité nationale, voire européenne, que sont l’accessibilité, la concertation ou la biodiversité, chaque issue de la Lettre s’origine dans une préoccupation propre à l’un de nous et porte un ou plusieurs messages que nous souhaitons diffuser. Volontairement diverse au-delà de sa partition à cinq temps, et hybride jusque dans sa périodicité et son format, elle exprime la diversité de nos missions et de nos publics et la singularité de nos approches. Une même visée relie cependant les thématiques abordées : que les regards, analyses et références proposés rencontrent la curiosité du lecteur et enrichissent son point de vue. Chaque numéro résonne avec des articles et informations à découvrir sur le site internet du CAUE, à partir duquel la Lettre est accessible et imprimable. L’abonnement à la Lettre s’effectue également en ligne, sur le site internet. Pour les numéros à venir, la rédaction de la Lettre reste à votre écoute afin de connaître les sujets qui vous importent en formulant l’espoir que vous trouverez intérêt et plaisir à nous lire ou relire.