ID264093.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

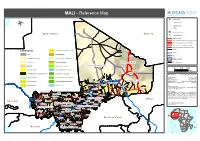

MALI - Reference Map

MALI - Reference Map !^ Capital of State !. Capital of region ® !( Capital of cercle ! Village o International airport M a u r ii t a n ii a A ll g e r ii a p Secondary airport Asphalted road Modern ground road, permanent practicability Vehicle track, permanent practicability Vehicle track, seasonal practicability Improved track, permanent practicability Tracks Landcover Open grassland with sparse shrubs Railway Cities Closed grassland Tesalit River (! Sandy desert and dunes Deciduous shrubland with sparse trees Region boundary Stony desert Deciduous woodland Region of Kidal State Boundary ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bare rock ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mosaic Forest / Savanna ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Region of Tombouctou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 100 200 Croplands (>50%) Swamp bushland and grassland !. Kidal Km Croplands with open woody vegetation Mosaic Forest / Croplands Map Doc Name: OCHA_RefMap_Draft_v9_111012 Irrigated croplands Submontane forest (900 -1500 m) Creation Date: 12 October 2011 Updated: -

340102-Fre.Pdf (433.2Kb)

r 1 RAPPORT DE MISSION [-a mission que nous venons de terminer avait pour but de mener une enquête dans quelques localités du Mali pour avoir une idée sur la vente éventuelle de I'ivermectine au Mali et le suivi de la distribution du médicament par les acteurs sur le terrain. En effet sur ordre de mission No 26/OCPlZone Ouest du3l/01196 avec le véhicule NU 61 40874 nous avons debuté un périple dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso et le district de Bamako, en vue de vérifier la vente de l'ivermectine dans les pharmacies, les dépôts de médicament ou avec les marchands ambulants de médicaments. Durant notre périple, nous avons visité : 3 Régions : Koulikoro, Ségou, Sikasso 1 District : Bamako 17 Cercles Koulikoro (06 Cercles), Ségou (05 Cercles), Sikasso (06 Cercles). 1. Koulikoro l. Baraouli 1. Koutiala 2. Kati 2. Ségou 2. Sikasso 3. Kolokani 3. Macina 3. Kadiolo 4. Banamba 4. Niono 4. Bougouni 5. Kangaba 5. Bla 5. Yanfolila 6. Dioila 6. Kolondiéba avec environ Il4 pharmacies et dépôts de médicaments, sans compter les marchands ambulants se trouvant à travers les 40 marchés que nous avons eu à visiter (voir détails en annexe). Malgré notre fouille, nous n'avons pas trouvé un seul comprimé de mectizan en vente ni dans les pharmacies, ni dans les dépôts de produits pharmaceutiques ni avec les marchands ambulants qui ne connaissent d'ailleurs pas le produit. Dans les centres de santé où nous avons cherché à acheter, on nous a fait savoir que ce médicament n'est jamais vendu et qu'il se donne gratuitement à la population. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

Dossier Technique Et Financier

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PROJET D’APPUI AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MALI CODE DGD : 3008494 CODE NAVISION : MLI 09 034 11 TABLE DES MATIÈRES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................................ 4 RÉSUMÉ ....................................................................................................................................... 6 FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION ............................................................................... 8 1 ANALYSE DE LA SITUATION .............................................................................................. 9 1.1 STRATÉGIE NATIONALE .......................................................................................................... 9 1.2 L’IMPACT DE LA CRISE .......................................................................................................... 11 1.3 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA DÉCENTRALISATION ET LES DISPOSITIFS D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME ................................................................................................................. 12 1.4 L’ANICT ............................................................................................................................ 15 1.5 QUALITÉ DES INVESTISSEMENTS SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE DES CT .................................... 25 1.6 CADRE SECTORIEL DE COORDINATION, DE SUIVI ET DE DIALOGUE ........................................... 29 1.7 CONTEXTE DE -

Situation Des Foyers De Feux De Brousse Du 14 Au 16 Fevrier 2015 Selon Le Sattelite Modis

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE l’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE UN PEUPLE/UN BUT/UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 14 AU 16 FEVRIER 2015 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 12,0010000000 -10,605000000 AFFIA SAGALO KENIEBA KAYES 13,8100000000 -10,906000000 SITAFOULA MAHINA BAFOULABE KAYES 13,2420000000 -8,8870000000 DOUGOUNI B MADINA KITA KAYES 13,4790000000 -11,548000000 KENIEGOULO DIALAFARA KENIEBA KAYES 13,3550000000 -10,741000000 DIAKABA DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,0990000000 -9,3500000000 SITANTOUNB BENDOUGOUBA KITA KAYES 13,0950000000 -9,3880000000 KOFOULABE BENDOUGOUBA KITA KAYES 12,9640000000 -9,0600000000 SANGARE BO SEBEKORO KITA KAYES 12,9440000000 -9,4230000000 GOUMBANKO BADIA KITA KAYES 13,1590000000 -11,195000000 MANAOULE KASSAMA KENIEBA KAYES 13,1420000000 -11,454000000 DJIDJAN-KE DIALAFARA KENIEBA KAYES 12,9430000000 -10,629000000 MAKADOUGOU KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,7010000000 -8,9690000000 DYABALA MAKANO KITA KAYES 12,9110000000 -10,663000000 SEKOTONDIN KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,7910000000 -10,082000000 KOBA KOKOFATA KITA KAYES 12,5840000000 -9,1050000000 KOTEDO SIRAKORO KITA KAYES 12,8530000000 -11,295000000 SANOUKOU KENIEBA KENIEBA KAYES 12,4400000000 -10,709000000 MADINA-TAL KOUROUKOTO KENIEBA KAYES 12,4190000000 -11,158000000 MAKOUKE FALEA KENIEBA KAYES 12,3920000000 -11,017000000 GOUBA FARABA KENIEBA KAYES 12,3100000000 -11,039000000 WILI-WILI -

Global Environment Facility (GEF) Operations

Scaling up a Multiple Benefits Approach to Enhance Resilience in Agro- and Forest Landscapes of Mali’s Sahel Regions (Kayes, Koulikoro and Ségou) Part I: Project Information GEF ID 9293 Project Type FSP Type of Trust Fund GET Project Title Scaling up a Multiple Benefits Approach to Enhance Resilience in Agro- and Forest Landscapes of Mali’s Sahel Regions (Kayes, Koulikoro and Ségou) Countries Mali Agency(ies) AfDB Other Executing Partner(s): Ministry of Rural Development; other: CILSS, Association La Voûte Nubienne Executing Partner Type Government GEF Focal Area Multi Focal Area Taxonomy Biodiversity, Protected Areas and Landscapes, International Waters, Climate Change, Climate Change Adaptation, Focal Areas, Type of Engagement, Communications, Stakeholders, Gender Mainstreaming, Gender Equality, Gender results areas, Integrated Programs, Food Systems, Land Use and Restoration, Knowledge Generation, Capacity, Knowledge and Research, Pollution, Community Based Natural Resource Mngt, Productive Landscapes, Forest, Forest and Landscape Restoration, Land Degradation, Land Degradation Neutrality, Land Productivity, Carbon stocks above or below ground, Land Cover and Land cover change, Sustainable Land Management, Sustainable Agriculture, Restoration and Rehabilitation of Degraded Lands, Sustainable Forest, Integrated and Cross-sectoral approach, Sustainable Pasture Management, Food Security, Innovation, Least Developed Countries, Climate Change Mitigation, Agriculture, Forestry, and Other Land Use, Chemicals and Waste, Persistent Organic Pollutants, -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 Au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 11,0390000000 -7,9530000000 SANANA WASSOULOU-BALLE YANFOLILA SIKASSO 11,0710000000 -7,3840000000 KOTIE GARALO BOUGOUNI SIKASSO 11,1700000000 -6,9060000000 FOFO KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,2570000000 -6,8230000000 FAMORILA KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,4630000000 -6,4750000000 DOUGOUKOLO NIENA SIKASSO SIKASSO 11,4930000000 -6,6390000000 DIEDIOULA- KOUMANTOU BOUGOUNI SIKASSO 11,6050000000 -8,5470000000 SANANFARA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,6480000000 -8,5720000000 SAMAYA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,7490000000 -8,7950000000 KOFLATIE NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,8600000000 -6,1890000000 BLENDIONI TELLA SIKASSO SIKASSO 11,9050000000 -8,3150000000 FIGUIRATOM MARAMANDOUGOU KANGABA KOULIKORO 11,9990000000 -10,676000000 DAR-SALM N SAGALO KENIEBA KAYES 12,0420000000 -8,7310000000 NOUGANI BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,0500000000 -8,4440000000 OUORONINA BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,1210000000 -8,3990000000 OUORONINA BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1410000000 -8,7660000000 BALACOUMAN BALAN BAKAMA KANGABA KOULIKORO 12,1430000000 -8,7410000000 BALACOUMAN NARENA KANGABA KOULIKORO 12,1550000000 -8,4200000000 TIKO BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1700000000 -9,8260000000 KIRIGINIA KOULOU KITA KAYES 12,1710000000 -10,760000000 -

Rapport D'etude De Faisabilite Pour La Mise En Place De Cveca Dans Les Cercles De Macina Et Tenenkou

Centre International de Développement et de Recherche Mise en place de CVECA dans la zone de Kangaba et Ouelessebougou Rapport d’étude de faisabilité Tous droits de reproduction réservésTous droits de – © CIDR – 70 MIFED MALI Janvier 2002 Publication UNGANA Publication UNGANA MIFED MALI/KANGABA-OUELESSEBOUGOU/N° 1 Janvier 2002 2 Table des Matières LISTE DES SIGLES ................................................................................................................ 5 I. INTRODUCTION : OBJECTIFS DE L’ETUDE ............................................................. 7 II. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’ETUDE ............................................ 8 A. PRISE DE CONTACT ............................................................................................................. 8 B. PREPARATION DE L'ETUDE A BAMAKO ................................................................................ 8 C. PREMIERE PHASE ETUDE TERRAIN : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET ZONAGE DE LA ZONE D’ETUDE ......................................................................................................................... 9 1. Enquêtes auprès de l’administration, des élus, des services techniques et des principaux intervenants. ..................................................................................................... 9 2. Enquêtes dans les villages .............................................................................................. 9 3. Diagnostic socio-économique et préparation de la seconde phase terrain ................ -

9781464804335.Pdf

Land Delivery Systems in West African Cities Land Delivery Systems in West African Cities The Example of Bamako, Mali Alain Durand-Lasserve, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod A copublication of the Agence Française de Développement and the World Bank © 2015 International Bank for Reconstruction and Development / Th e World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Some rights reserved 1 2 3 4 18 17 16 15 Th is work is a product of the staff of Th e World Bank with external contributions. Th e fi ndings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily refl ect the views of Th e World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent, or the Agence Française de Développement. Th e World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. Th e boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of Th e World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Nothing herein shall constitute or be considered to be a limitation upon or waiver of the privileges and immunities of Th e World Bank, all of which are specifi cally reserved. Rights and Permissions Th is work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Under the Creative Commons Attribution license, you are free to copy, distribute, transmit, and adapt this work, including for commercial purposes, under the following conditions: Attribution—Please cite the work as follows: Durand-Lasserve, Alain, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod. -

World Bank Document

Document of The World Bank Public Disclosure Authorized FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: 39308 - ML PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A Public Disclosure Authorized PROPOSED CREDIT IN THE AMOUNT OF SDR59.5 MILLION (US$90.0 MILLIONEQUIVALENT) TO THE REPUBLIC OF MALI FOR A Public Disclosure Authorized SECOND TRANSPORT SECTOR PROJECT April 30,2007 This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the Public Disclosure Authorized performance oftheir official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective March 3 1,2007) Currency Unit = Franc CFA CFAF 495 = US$1 US$1.51326 = SDR 1 US$1= SDR 0.660825 FISCAL YEAR January 1-December 3 1 *. 11 - ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ACDP Agricultural Competitiveness and Diversification Project AFD Agence Franqaise de Dheloppement (French Agency for Development) AfDB African Development Bank AGEROUTE Agence d’extcution d’Entretien des Travaux Routiers (Road Works Execution Agency) AGETIER Agence d’extcution des Travaux d’hfiastructure et d’Equipements Ruraux (Infrastructure and Rural Equipment Works Execution Agency) ASPEN Africa Safeguards Policy Enhancement BOAD Banque Ouest Afhcaine de DCveloppement CAS Country Assistance Strategy CDD Community Driven Development CETAC Technical Committee of Support to Towns CFAA Country Financial Accountability Assessment CFAF Franc ofthe French Community ofAfhca CMDT Compagnie Malienne pour le Ddveloppement des Textiles (Malian Textile Development Company) -

Rapport Annuel 2014 Sur Le Travail Des Parajuristes Du Mali

Association DEME SO / Cadre National de Pilotage du Curriculum de formation des Parajuristes (CNPCP) au Mali Rapport annuel 2014 sur le travail des parajuristes du Mali Décembre 2014 Avec l’appui technique de l’Institut Danois des Droits de l’Homme et le soutien financier de l’Ambassade du Royaume du Danemark et de l’Ambassade du Royaume de Suède au Mali Rapport annuel sur travail des Parajuristes du Mali - Association DEME SO / CNPCP - Décembre 2014 2 Le contenu de ce rapport relève de la seule responsabilité de l’Association DEME SO et du Cadre National de Pilotage du Curriculum de formation des Parajuristes (CNPCP) au Mali et ne reflète pas nécessairement la position des autres organisations et bailleurs de fonds qui ont contribué à cette étude. Rapport annuel sur travail des Parajuristes du Mali - Association DEME SO / CNPCP - Décembre 2014 TABLE DES MATIERES I. Introduction .....................................................................................................3 II. Méthodologie ...................................................................................................6 III. Résultats du rapport .........................................................................................8 Partie A : Profil des parajuristes opérationnels du Cadre 2014 ....................................8 1. Vue d’ensemble des parajuristes opérationnels......................................................9 2. Critères d’identification des parajuristes ..............................................................10 3. Présentation