DEI CANONI Enriellici DELEEX EEUDO DI S

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Orario Autolinea Extraurbana: Altavilla - Termini Imerese Stazione FS (696)

Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. in autobus già in concessione regionale Impresa: Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. S.p.A. Codice 64 Orario Autolinea Extraurbana: Altavilla - Termini Imerese Stazione FS (696) C O R S E C O R S E 1A 4A 2A 3A 1R 2R 3R 5R KM STAZIONAMENTI KM FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE SCOLASTICA SCOLASTICA SCOLASTICA SCOLASTICA 7.10 0,0 Capolinea 18,7 9.25 14.55 Altavilla - via Loreto 7.25 10.15 12.45 I Fermata intermedia 10,5 9.10 10.10 12.40 14.40 S.Nicola l'Arena - corso Umberto 7.35 7.50 10.25 12.55 I Fermata intermedia 6,2 9.00 10.00 12.30 14.30 Trabia - via la Masa 8.05 8.20 10.55 13.25 18,7 Capolinea 0 8.30 9.30 12.00 14.00 Termini I. - Scalo F.S. Prescrizioni d'Esercizio Divieto di servizio locale fra Termini Alta-Termini stazione f.s. e viceversa. Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. in autobus già in concessione regionale Impresa: Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. S.p.A. Codice 64 Orario Autolinea Extraurbana: BAGHERIA - ALTAVILLA (cod. 722) C O R S E C O R S E 1A 6A 2A 7A 3A 8A 9A 4A 5A 1R 10R 8R 7R 2R 11R 9R 3R 6R 4R 5R KM KM feriale feriale feriale feriale -

Dall'1 Luglio Al 13 Settembre 2020 Modifiche Circolazione

DALL’1 LUGLIO AL 13 SETTEMBRE 2020 LINEA: PIRAINETO - TRAPANI MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI Da mercoledì 1 luglio a domenica 13 settembre 2020 per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Alcamo Diramazione e Salemi, i seguenti treni subiscono le variazioni indicate nelle tabelle. Da Trapani per Castelvetrano Treno Partenza Ora Arrivo Ora Provvedimenti CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA202 nei giorni lavorativi. Il bus anticipa di 40’ l’orario di partenza da Trapani. R 26622 TRAPANI 05:46 CASTELVETRANO 07:18 Orario del bus: Trapani (p. 05:06), Paceco (p. 05.16), Marausa (p. 05:29) Mozia-Birgi (p. 05.36), Spagnuola (p.05:45), Marsala (p.05:59), Terrenove (p.06.11), Petrosino-Strasatti (p.06:19), Mazara del Vallo (p.06:40), Campobello di Mazara (p.07:01), Castelvetrano (a.07:18). CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA218 nei giorni lavorativi. R 26640 TRAPANI 16:04 CASTELVETRANO 17:24 Orario del bus: Trapani (p. 16:04), Mozia-Birgi (p. 16:34), Marsala (p. 16:57), Petrosino-Strasatti (p. 17:17), Mazara del Vallo (p. 17:38), Campobello di Mazara (p. 17:59), Castelvetrano (a. 18:16). CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA220 nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Non circola venerdì 14 agosto 2020. R 26642 TRAPANI 17:30 CASTELVETRANO 18:53 Orario del bus: Trapani (p. 17:30), Marausa (p. 17:53), Mozia-Birgi (p. 18:00), Spagnuola (p. 18:09), Marsala (p. 18:23), Petrosino-Strasatti (p. 18:43), Mazara del Vallo (p. 19:04), Campobello di Mazara (p. 19:25), Castelvetrano (a. 19:42). -

Discovering Western Sicily for Information and Reservations, Contact: Marianna Pisano, Unitours – 10 Midland Ave

Discovering Western Sicily For Information and Reservations, Contact: Marianna Pisano, Unitours – 10 Midland Ave. Suite 202, Port Chester, NY 10573 Telephone: (800) 777-7432 – Email: [email protected] Day 1 – DEPART - Today we depart JFK on our overnight Bagheria and marvel over the many 18th century palaces and flight to Palermo (via Rome) aboard a wide bodied jet. We the Guttuso Museum. Return to your hotel for dinner and will be served complimentary beverages, in-flight movies, overnight. dinner and breakfast aloft. Day 7 – MARSALA/SELINUNTE - Departure for the city Day 2 – PALERMO – Today we arrive Palermo, where of Marsala, encircled by vineyards, producing the world you will be met and assisted by your tour director. Transfer renowned Marsala wines. Visit the outstanding museums by private motorcoach to our hotel. Rest of the day at where the wreck of a Punic war ship is displayed together leisure. Dinner and overnight at the hotel. with several maritime relics. Lunch on your own. Continue Day 3 – MONREALE/PALERMO – Morning departure toward Selinunte. On arrival your guide will walk you for Monreale, visit its through this majestic famous Cathedral and masterpiece of the best Benedictine’s Kiosk built preserved “Doric “columns left by the Normans over an in Europe. Selinunte was ancient mosque. Continue founded in 648 B.C. by toward Palermo. Lunch on Diodorus Siculus or according your own. After lunch the to Thucybides, in 628 B.C. by city of Palermo is yours to a group of settlers Megara enjoy visiting the Zisa Hyblare of the eastern coast of Castle, the Norman the island, north of Siracusa. -

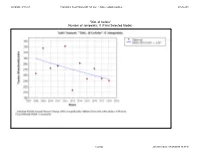

"Dist. Di Cefalu" Number of Joinpoints: 0 (Final Selected Model)

Joinpoint - V4.5.0.1 c:\program files\r\cluster2014\m_per_j_9.jps - output results-2 07-26-2019 "Dist. di Cefalu" Number of Joinpoints: 0 (Final Selected Model) 1 of 30 Job Submitted: 07/26/2019 10:37:31 Joinpoint - V4.5.0.1 c:\program files\r\cluster2014\m_per_j_9.jps - output results-2 07-26-2019 "Dist. di Cefalu", Number of Joinpoints: 0 (Final Selected Model) continued... Model Statistics Cohort Number of Number of Number of Degrees of Sum of Mean Autocorrelation Joinpoints Observations Parameters Freedom Squared Errors Squared Parameter Error "Dist. di Cefalu" 0 11 2 9 0.13084 0.01454 -0.72140 Estimated Regression Coefficients (Beta) Standard Parameterization Cohort Parameter Param Estimate Standard Test Statistic (t) Prob > |t| Error "Dist. di Cefalu" Intercept 1 46.180467 10.492095 4.401453 0.001717 "Dist. di Cefalu" Slope 1 -0.020158 0.005212 -3.867570 0.003803 - The statistic could not be calculated. General Parameterization Cohort Parameter Param Estimate Standard Test Statistic (t) Prob > |t| Error "Dist. di Cefalu" Intercept 1 46.180467 10.492095 4.401453 0.001717 "Dist. di Cefalu" Slope 1 -0.020158 0.005212 -3.867570 0.003803 - The statistic could not be calculated. 2 of 30 Job Submitted: 07/26/2019 10:37:31 Joinpoint - V4.5.0.1 c:\program files\r\cluster2014\m_per_j_9.jps - output results-2 07-26-2019 "Dist. di Petralia" Number of Joinpoints: 2 (Final Selected Model) 3 of 30 Job Submitted: 07/26/2019 10:37:31 Joinpoint - V4.5.0.1 c:\program files\r\cluster2014\m_per_j_9.jps - output results-2 07-26-2019 "Dist. -

Bosco Della Ficuzza

RISERVE NATURALI NATURE RESERVES Il Bosco della Ficuzza SP103 Montagnola SP5b 118 SP103 Lago di SP94 Scanzano SP104 Cefalà Diana SP103 Rifugio Val dei Conti Torre del Bosco SP26 SP104 SP104 Gorgo del Drago Godrano SP55b SP42 SP26 Santuario Madonna di Tagliavia Cozzo 121 Quattro Finaite SP42 SP26 118 ex C.le 23 SP42 Real Casina Ser di Ficuzza ra di SP55b Rul Rifugio Alpe Cucco lo ru 16 SP96 Rocca Ramusa Mezz Rocca Busambra SP55 SP75 Pizzo di Casa 118 SP55 SP82 SP75 Legenda Legend Servizi Facilities Territorio Territory Siti d’interesse turistico Turistical sites Parcheggio Grotte Zona archeologica Castelli Parking Caves Archaeological sites Castles Centro visitatori Limiti riserva Parco archeologico Castelli diruti Visitors’centre Reserve boundaries Archaeological park Castle ruins Aree attrezzate Laghi Chiese e Santuari Musei Pic-nic areas Lakes Church and Sanctuaries Museums Altofonte Altofonte Turismo equestre Corsi d’acqua Torri Siti d’interesse storico Altofonte Horse-riding tourism Rivers Towers Historical sites Altofonte Viabilità Roads Sentieristica Paths 118 SP16 Sentiero Italia Sentiero segnalato Sentiero difficile Strade Statali Altofonte AltofStradeont eProvinciali Italia Path Signposted Path Difficult Path State Road Provincial Road Altofonte Strade carrabili Altre strade Mulattiera Mulattiera con muri Ferrovia dismessa Carriageable roads Other roads Muletrack Muletrack with walls strada verde ciclabile Altofonte Old railway - cycling path Altofonte Altofonte 206 RISERVE NATURALI NATURE RESERVES - Il Bosco della Ficuzza La Riserva Naturale Orientata Bosco The Ficuzza Wood, Rocca Busambra, della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco Cappelliere Wood and Dragon’s Eddy del Cappelliere e Gorgo del Drago è Special Nature Reserve was founded stata istituita nel 2000 su una vasta in 2000 in a vast area of 7,397 Azienda Regionale Foreste Demaniali - UPA superficie di 7.397 ettari che appar- hectares belonging to the com- Palermo tiene ai comuni di Corleone, Godrano, munes of Corleone, Godrano, Regional Demesnal Marineo, Mezzojuso e Monreale. -

Usr Sicilia Ufficio I - Ambito Territoriale Per La Provincia Di Palermo Organico Di Fatto Di Sostegno Scuola Primaria A.S

USR SICILIA UFFICIO I - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO ORGANICO DI FATTO DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 ORGANICO DIRITTO TOTALE POSTI A.S. 2020/21 (organico CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA ORGANICO DI FATTO A.S. 2020/21 A.S. 2020/21 di diritto + organico di fatto) EH CH DH EH CH DH EH CH DH POSTI ORE POSTI ORE POSTI ORE PAEE00300B D.D. ETTORE ARCULEO - PA 10 0 1 9 0 0 0 0 0 19 0 1 PAEE01205B D.D. F. SAVERIO CAVALLARI - PA 9 0 0 2 0 1 0 0 0 11 1 0 PAEE013046 D.D. ALCIDE DE GASPERI -PA 8 1 0 16 12 0 0 0 0 24,5 1 0 PAEE01703C D.D. EDMONDO DE AMICIS - PA 13 0 0 20 6 0 0 0 0 33,25 0 0 PAEE019012 D.D. ARISTIDE GABELLI - PA 9 0 1 15 6 0 0 1 0 24,25 0 2 PAEE020016 D.D. NICOLO' GARZILLI - PA 17 0 2 9 0 1 0 2 0 26 1 4 PAEE02901L D.D. MONTI IBLEI - PA 15 0 0 9 12 0 0 3 0 24,5 0 3 PAEE03100G D.D. EMILIO SALGARI - PA 12 0 0 4 12 0 0 1 0 16,5 0 1 PAEE03201C D.D. FRANCESCO ORESTANO - PA 8 0 0 13 0 0 0 0 0 21 0 0 PAEE033007 D.D. ALESSANDRA SIRAGUSA - PA 9 0 0 5 0 0 0 1 0 14 0 1 PAEE034058 D.D. PARTANNA MONDELLO - PA 15 1 0 15 0 0 0 1 0 30 1 1 PAEE03701G D.D. -

Dia&Campisi Layout 1

Fl. Medit. 25 (Special Issue): 167-178 doi: 10.7320/FlMedit25SI.167 Version of Record published online on 26 November 2015 Maria Giovanna Dia & Patrizia Campisi Life forms, life strategies and ecological indices of bryophytes for bioindication in wood areas: a case of study in the "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” Oriented Nature Reserve (West Sicily) Abstract Dia, M. G. & Campisi, P.: Life forms, life strategies and ecological indices of bryophytes for bioindication in wood areas: a case of study in the "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” Oriented Nature Reserve (West Sicily). — Fl. Medit. 25 (Special Issue): 167-178. 2015. — ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 online. Life forms, life strategies and ecological indices of bryophytes which live in evergreen and deciduous Quercus woods as well as in a Pinus halepensis artificial system within the "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” Oriented Nature Reserve are analysed and compared. The study highlights that in the same local climatic con- ditions the Quercus and Pinus trees select different bio-ecological types in the bryophyte com- munities. They appear to be especially useful to detect physionomic-structural differences in the woods, integrating the information provided by the ecological indices. Key words: Bryophytes, life forms, life strategies, bioindication, Sicilian woods. Introduction As bryophyte life forms and life strategies make it possible to bring together unrelated taxa on base of adaptive traits, they are known as functional types which provide better information of habitat conditions than species composition (Gimingham & Birse 1957). -

Elenco Incarichi Di Reggenza PALERMO A.S. 2019 20.Pdf

Incarichi di reggenza nella provincia di Palermo a.s. 2019/20 n. Codice Denominazione Comune Cognome Nome Scuola di titolarità Motivazione 1 PAEE055004 D.D. BAGHERIA II- G. CIRINCIONE BAGHERIA De Laurentiis Anna DD De Gasperi Esigenze dell'Amministrazione 2 PAEE10200C D.D. BAGHERIA III- L.PIRANDELLO BAGHERIA Tripoli Carmela Liceo Ginnasio F. Scaduto Esigenze dell'Amministrazione 3 PAIC838008 I.C. EMANUELE VENTIMIGLIA BELMONTE MEZZAGNO Inglima Elisa I.C. Villafrati-Mezzojuso Esigenze dell'Amministrazione 4 PAMM063002 IIS DON CALOGERO DI VINCENTI BISACQUINO Di Salvo Vincenzo IC Vasi Corleone Viciniorietà sede di titolarità 5 PAIC81900V I.C. CALTAVUTURO -G. ODDO CALTAVUTURO Croce Matteo Liceo Danilo Dolci Palermo Esigenze dell'Amministrazione 6 PAIC81000C I.C. CAMPOFELICE/COLLESANO CAMPOFELICE Di Majo Francesco IISS Mandralisca Cefalù Esigenze dell'Amministrazione 7 PAIC840008 I.C. CAMPOREALE CAMPOREALE Piccichè Vito Emilio Liceo Fazio Allmayer Alcamo (TP) Conferma reggenza anno precedente 8 PAIC861009 I.C. CARINI-LAURA LANZA CARINI Liberto Rosa I.C. Alberico Gentili Conferma reggenza anno precedente 9 PAIC8AH003 I.C. CASTELBUONO-F. MINA' PALUMBO CASTELBUONO Picciurro Sergio IC Tommaso Aiello Bagheria Esigenze dell'Amministrazione 10 PAEE103008 D.D. CASTELDACCIA CASTELDACCIA Fontana Angelo IC Altavilla Milicia Viciniorietà sede di titolarità 11 PAIC820003 IC CASTELLANA SICULA/POLIZZI GENEROSA CASTELLANA SICULA Vella Francesca Liceo Classico G. Meli Unica richiedente 12 PAIC82900D I.C. CERDA-L. PIRANDELLO CERDA Bova Carmelina D.D. Termini Imerese I Circolo Esigenze dell'Amministrazione 13 PAIC86400R I.C. MONREALE - GUGLIELMO II MONREALE Giannino Concetta IISS Basile/D'Aleo Monreale Viciniorietà sede di titolarità-Anzianità di servizio 14 PAIC862005 IC MONTELEPRE-MANZONI MONTELEPRE Barbera Filippo IC Rettore Evola Balestrate Viciniorietà sede di titolarità 15 PAIC85200E I.C. -

Venturella. G.. Saitta. A.. Sarasini, M.. Montecchi, A

G. Venturella, A. Saitta, M. Sarasini, A. Montecchi & L. Gori Contribution to the knowledge of hypogeous fungi from Sicily (S-Italy) Abstract Venturella, G., Saitta, A., Sarasini, M., Montecchi, A., & Gori, L.: Contribution to the knowledge of hypogeous fungi from Sicily (S-Italy). — Fl. Medit. 14: 275-284. 2004. — ISSN 1120-4052. Distributive and ecological data on thirty-five hypogeous and semi-hypogeous fungi from Sicily (southern Italy) are reported here. Nineteen taxa are new for the Sicilian mycobiota. The presence of Radiigera atrogleba and Setchelliogaster tenuipes var. rheophyllus is note- worthy. Introduction Distributive and ecological data on hypogeous fungi are usually very limited in myco- logical studies. In fact, the possibility to detect the presence of such fungi is strictly linked to the availability of trained dogs. Besides only a low number of semi-hypogeous fungi could be easily found by moving the superficial layer of litter. The first data on hypogeous fungi from Sicily (southern Italy) were reported by Taranto & Gerbino (1845) and Inzenga (1865-1869). They pointed out the presence of Tuber aestivum Vittad. in some territories of eastern Sicily and in mould of vases containing oaks in it cultivated in the Botanical Garden of Palermo. Besides, Inzenga also reported Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. & C. Tul. (sub: M. ambiguus Tul.) and Terfezia arenaria (Moris) Trappe (sub: T. leonis Tul.) from the Sicilian territory. Afterwards, Scalia (1900) reported some findings of T. arenaria, T. boudieri Chatin and Tuber lacunosum Mattirolo from eastern Sicily and the Etna volcano, too. At the beginning of the 20th century, Pasquale Baccarini and Ugolino Martelli, working at that time in Sicily, sent many specimens of hypogeous fungi to Oreste Mattirolo, Professor at the University of Turin (northern Italy). -

Disponibilità Oraria - Scuola Secondaria Di II Grado - Normale Anno Scolastico 2019/20

Disponibilità oraria - Scuola secondaria di II grado - Normale Anno Scolastico 2019/20 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PAIS02200V I.S. I. DEL DUCA BIANCA AMATO CEFALU' A008 7 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PAIS00200N I.S. MANDRALISCA CEFALU' A013 9 PAPC12000A EDUCANDATO MARIA ADELAIDE PALERMO A013 11 PAIS01100C I.S. PICONE LERCRA FRIDDI LERCARA FRIDDI A013 12 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PASD03350E KIHOHARA PARLATORE PALERMO A014 7 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PAIS00900C I.S COLLETTO CORLEONE CORLEONE A017 12 PAPS080008 L.S. S. SVARINO PARTINICO A017 8 Classe di Denominazione Scuola concorso PAIS021003 I.S. DANILO DOLCI PARTINICO PARTINICO A018 8 PAPC01000V L.C. SCADUTO BAGHERIA BAGHERIA A018 7 PAIS02300P I.S. FERRARA PALERMO A018 7 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PAPC12000A EDUCANDATO MARIA ADELAIDE PALERMO A019 16 PAPS080008 L.S. S. SVARINO PARTINICO A019 12 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PAIS00800L I.S. BASILE D'ALEO MONREALE MONREALE A020 9 PAIS00900C I.S COLLETTO CORLEONE CORLEONE A020 10 PAIS033009 KIYOHARA PARLATORE PALERMO A020 9 PAIS01400X D. CALOGERO D. VINCENTI BISACQUINO BISACQUINO A020 8 PARI02802E ASCIONE SEZ. CARC. PAGLIARELLI PALERMO A020 9 PAIS027002 I.S. VOLTA PALERMO A020 12 PATF030009 ITI VITTORIO EMANUELE III PALERMO A020 9 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PAIS034005 CORBINO PARTINICO PARTINICO A021 15 PARI010007 D'ACQUISTO BAGHERIA BAGHERIA A021 8 Classe di Denominazione Scuola Spezzoni orari concorso PAIS02200V I.S. I. DEL DUCA BIANCA AMATO CEFALU' A026 13 PAIS02700E I.S. VOLTA PALERMO A026 9 PAIS02800T I.S. ASCIONE PALERMO A026 13 PAPS100008 L.S. -

Prefettura Di Palermo Ufficio Territoriale Del Governo

Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo ELENCO FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (Art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) Sezione VIII Autotrasporti per conto di terzi Sede secondaria con Codice fiscale Data di scadenza Aggiornamento Ragione Sociale Sede legale Data di iscrizione rappresentanza Partita I.V.A. iscrizione in corso in Italia Bagheria (PA) AEMME LOGISTICA Via Sant’Isidoro Monte 06332540829 15 marzo 2020 15 marzo 2021 S.r.l.s. s.n.c. AF TRASPORTI Termini Imerese (PA) Aggiornamento 06560620822 10 aprile 2019 10 aprile 2020 S.r.l. C.da San Cristoforo in corso AGLIATA GLTGNN57B27G792Z Polizzi Generosa (PA) Aggiornamento GIOVANNI 25 marzo 2019 25 marzo 2020 Via Collesano n. 107 in corso GIUSEPPE 02869140828 Isola Delle Femmine AIELLO (PA) 05358250826 31 marzo 2020 31 marzo 2021 SALVATORE Via Michelangelo n. 41 ALBATROS S.n.c. di Ustica (PA) GIARDINO Giovanni 04827300825 26 maggio 2020 26 maggio 2021 Via Confusione n.33 & C. Polizzi Generosa LSANNN60B26A958Q ALISEO ANTONINO (PA) 12 ottobre 2019 12 ottobre 2020 Via Cefalù n. 26 04285800829 AL.TA. SERVIZI Borgetto (PA) Aggiornamento 03487270823 18 marzo 2019 18 marzo 2020 S.r.l. Via Pio n. 50 in corso AL.TO. S.n.c. di Alia (PA) ALESSANDRA Contrada Balatazze 03451380822 12 giugno 2020 12 giugno 2021 Piero Angelo s.n.c. MTAGLC91D06G273P Palermo Aggiornamento AMATO GIANLUCA 14 settembre 2018 14 settembre 2019 Cortile Patania n. 2 in corso 06527690827 Palermo AMBIECO S.n.c. -

Guida All'ospitalità

Altofonte Belmonte Mezzagno Bisacquino Bolognetta Campofiorito Camporeale Cefalà Diana Chiusa Sclafani Contessa Entellina Corleone Giuliana Godrano Marineo Mezzojuso Monreale Palazzo Adriano Piana degli Albanesi Prizzi Roccamena San Cipirello San Giuseppe Jato Santa Cristina Gela Villafrati Alto Belice Corleonese Guida dell’ospitalità Hospitality guide L’Alto Belice Corleonese Cenni storici L’Alto Belice Corleonese si estende a Sud di Palermo, verso l’interno. Le prime notizie storiche lo danno popolato dalla popolazione indigena degli Elimi, a Nord-Ovest, e dai Sicani, a Sud. Questi ultimi daranno il nome alla catena montuosa che interessa l’area meridionale dell’Alto Belice Corleonese. In epoca classica e medioevale,il comprensorio segue le vicende storiche siciliane:la colonizzazione greca e cartaginese,le guerre puniche,l’af- fermazione dei Romani,le invasioni barbariche,la presenza bizantina,la conquista araba. I Normanni fondano Monreale (sec. XII), la città più importante del distretto, e la dotano di un ampio territorio, nucleo fondante di quello dell’Alto Belice Corleonese. L’imperatore Federico II di Svevia nel Duecento distrugge le ultime roccaforti dei ribelli arabi,asserragliati presso antiche città,oggi importanti siti archeologici,come Ietas ed Entella. Al tempo dei Vespri siciliani (sec.XIII),il Senato di Palermo e la città di Corleone si alleano contro gli Angioini,e il vessillo che issano porta il colo- re giallo di Palermo e quello rosso della rivoluzione,scelto da Corleone.Questi colori diventeranno quelli della bandiera siciliana. Alla fine del Quattrocento,gruppi di coloni albanesi,in fuga dall’invasione turca,fondano i centri abitati di Piana degli Albanesi,Palazzo Adriano, Contessa Entellina,Mezzojuso,Santa Cristina Gela,conservando sino ad oggi la lingua,le tradizioni,il rito religioso greco.