Diagnostic Partagé Du Territoire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les Nouveaux Ponts De Grigny Et De Ris-Orangis Qui Accueilleront Le Futur Tramway Seront Installés En Septembre 2019

Île-de-France Mobilités l Tram 12 express COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 28 août 2019 Tram T12 : les nouveaux ponts de Grigny et de Ris-Orangis qui accueilleront le futur tramway seront installés en septembre 2019 Une nouvelle étape dans l’avancée des travaux se déroule dès septembre 2019. En effet, la ligne du tram T12 enjambera l’A6 à Grigny, à Ris-Orangis et à Évry-Courcouronnes. Préparée depuis des semaines, l’installation des ponts de Grigny et de Ris-Orangis débutera dès le 2 septembre. Ces travaux entraineront des fermetures de nuit de l’autoroute A6. Pendant 5 semaines, les équipes techniques seront à pieds d’œuvre sur un chantier d’envergure, marquant une étape importante du projet. TROIS OUVRAGES D’ART EXCEPTIONNELS SUR LE PARCOURS DU TRAM T12 En 2019 et 2020, les équipes du projet tram T12 relèveront un défi technique. Trois ponts, de portées comprises entre 60 et 95 mètres seront installés au-dessus de l’A6. Le plus lourd pèsera près de 1 300 tonnes. Les ponts de Ris-Orangis et de Grigny seront installés en septembre 2019. Le pont d’Evry-Courcouronnes sera lancé au printemps 2020. Le tramway roulera sur chacun d’eux dans les deux sens. Perspective du nouveau pont au-dessus de l'A6 à Ris-Orangis Perspective du nouveau pont au-dessus de l'A6 à Grigny Une voie dédiée sera créée pour les piétons et les cyclistes sur les ponts de Grigny et d’Évry-Courcouronnes. Au niveau du pont de Ris-Orangis, ils pourront emprunter le passage souterrain existant qui sera entièrement rénové et doté d’un nouvel éclairage. -

Schéma Départemental D'accueil Et D'habitat Des Gens Du Voyage

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE DE L'ESSONNE 2019/2024 Version au 9 avril 2019 SOMMAIRE PREAMBULE 1. BILAN GLOBAL DES EQUIPEMENTS REALISES ............................................................... 5 2. RAPPEL DE LA LOI .................................................................................................................... 7 3. PHILOSOPHE GLOBALE DU SCHEMA : CREER DES EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES .................................................................................................................. 10 4. AIRES D'ACCUEIL EXISTANTES : UNE VOCATION DE PASSAGE A RETROUVER 11 Rappel du diagnostic..........................................................................................................................11 4.1. Rappel de la vocation des aires d'accueil ................................................................................11 4.2. Ménages sédentarisés sur les aires d'accueil ...........................................................................11 4.3. Des aires existantes à (ré)ouvrir .............................................................................................. 13 4.4. Des améliorations à envisager en termes d'aménagement .................................................... 13 4.5. Des améliorations à envisager en termes de fonctionnement et de gestion .......................... 13 5. AIRES DE GRANDS ET DE MOYENS PASSAGES .............................................................. 15 5.1. AIRES DE GRANDS PASSAGES : DEVELOPPER L’OFFRE 15 Rappel -

Catalogue Immobilier Agence Ormoy Immobilier MENNECY

Agence Ormoy immobilier 18 BD CHARLES DE GAULLES 91540 MENNECY Tel : 01.69.90.26.26 Fax : 01.69.90.24.75 Site Web : http://www.ormoy-immobilier.com E-Mail : [email protected] Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 1/29 Agence Ormoy immobilier 18 BD CHARLES DE GAULLES 91540 MENNECY Tel : 01.69.90.26.26 Fax : 01.69.90.24.75 E-Mail : [email protected] Vente Maison ORMOY ( Essonne - 91 ) Surface : 110 m2 Surface terrain : 575 m2 Nb pièces : 6 pièces Chambres : 3 chambres Année de construction : 1997 Prix : 259000 € Réf : 2138 - 1162 Description détaillée : 1162 ORMOY . Proche toutes commodités, cette maison individuelle d'une surface habitable d'environ 110 m2 vous offre un séjour de 33m² avec cheminée insert donnant sur véranda de 19m², cuisine équipée ouverte, wc. A l'étage 3 chambres avec placards, wc, vaste sdb. Garage. Terrain clos de 575m². Climatisation réversible dans toutes les pièces. CETTE MAISON VOUS SEDUIRA Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4910198 voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4910198/maison-a_vendre-ormoy-91.php Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 2/29 Agence Ormoy immobilier 18 BD CHARLES DE GAULLES 91540 MENNECY Tel : 01.69.90.26.26 Fax : 01.69.90.24.75 E-Mail : [email protected] Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 ) Surface : 92 m2 Surface terrain : 133 m2 Nb pièces : 5 pièces Chambres : 3 chambres Année de construction : 1993 Prix : 242000 € Réf : 2544 - 1479 Description détaillée : MENNECY Dans un environnement privilégié, maison en parfait état, proche école et commerces, comprenant un séjour double, cuisine aménagée et équipée, wc, cellier et à l'étage 3 chambres, salle de bain et 1 wc. -

Où Se Mettre À L'eau Et Au Vert À Grand Paris Sud

Où se mettre à l’eau et au vert à Grand Paris Sud... 3 82 88 51 Soisy- 85 61 Grigny 19 sur-Seine 2 55 Combs-la-Ville 36 20 47 92 63 84 62 75 29 32 60 38 40 79 95 Tigery Ris-Orangis 28 Étiolles 16 Évry 11 87 76 43 10 57 9 71 34 97 Se mettre à l’eau 70 72 35 67 77 83 37 12 69 48 Saint-Germain- Les balades autour de plans d’eau* 86 65 Lieusaint Moissy-Cramayel 68 49 50 lès-Corbeil 98 8 66 7 Courcouronnes 4 21 15 Les piscines et les cercles nautiques Corbeil- 64 99 Bondoufle 44 73 37 Essonnes 5 Les restaurants au bord de l’eau 33 22 96 1 94 6 46 Savigny- Réau 14 le-Temple Se mettre au vert 90 45 24 27 Saint-Pierre- 91 26 Lisses du-Perray Les forêts, les parcs et les espaces naturels Saintry- 39 78 80 sur-Seine Les lieux à découvrir dans des écrins de verdure 17 Villabé 23 Nandy 18 Les golfs 30 Morsang- 54 74 89 sur-Seine Vert 25 Saint-Denis 41 53 31 52 13 42 100 81 Cesson Le Coudray- 93 59 56 Montceaux 58 * Attention la baignade est interdite Où naviguer, pique-niquer, se rafraîchir, s’émerveiller, se reposer ?... I Se mettre à l’eau I Se mettre au vert Les balades autour de plans d’eau* Les forêts 1. Parc des Trois Parts - Bondoufle 54. Forêt de Rougeau - Morsang-sur-Orge, Nandy, 2. Parc Arthur Chaussy - Combs-la-Ville Saint-Pierre-du-Perray 3. -

Villabé, Lisses Et Corbeil-Essonnes

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT Conservatoire Départemental des Espaces Naturels Sensibles Hôtel du Département - Boulevard de France 91012 Evry Cedex CIRQUE NATUREL DE L‟ESSONNE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ET PROPOSITIONS DE GESTION Communes de Lisses, Villabé, et Corbeil-Essonnes septembre 2003 Bureau d’Etudes Marc Carrière - Les Snats Etudes Informations Recherches en Ecologie Siège social : 17 rue des Renaudins Ŕ 17350 Taillebourg tél. : 05.46.90.20.13. Ŕ Fax : 05.46.90.11.09. E-Mail : [email protected] - Internet : http://www.les-snats.com REDACTION – coordinations Marc CARRIERE Avec la collaboration de : Eric DUFRENE & Pierre DUFRENE INVENTAIRES et identifications FLORE, VEGETATION, ET CARTOGRAPHIE Marc CARRIERE ORNITHOLOGIE Marc CARRIERE & Eric DUFRENE MAMMALOGIE, HERPETOLOGIE (reptiles et batraciens) Marc CARRIERE & Eric DUFRENE ORTHOPTERES et COLEOPTERES Marc CARRIERE & Pierre DUFRENE LEPIDOPTERES Marc CARRIERE, Eric DUFRENE & Pierre DUFRENE PHOTOGRAPHIES : Marc CARRIERE Sauf indications contraires, toutes les photographies utilisées dans ce rapport ont été réalisées sur le site d‟étude. Ce document est conforme et respecte le plan imposé par le Guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles (ATEN, 1998). 2 SOMMAIRE SECTION A : APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DU SITE 7 A1.- INFORMATIONS GENERALES 7 A1/1 Localisation 7 A1/2 Statut actuel et limites du site 7 A1/3 Description sommaire 8 A1/4 Bref historique du site 8 A1/5 Aspects fonciers, maîtrise d‟usage, infrastructure 10 A2 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 13 A2/1 Milieu physique et patrimoine géologique 13 I. - Climat 13 II. - Géologie, géomorphologie, pédologie 14 III. - Hydrologie, hydrographie, qualité de l‟eau 15 A2/2 Unités écologiques 16 I. -

Mémoire Technique Siège Social : 11 Avenue De Tahure 13 009 MARSEILLE

RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR UNE DÉCLARATION DE PROJET SUR LA COMMUNE D’ITTEVILLE MEDIATERRE CONSEIL Mémoire technique Siège Social : 11 avenue de Tahure 13 009 MARSEILLE Agence de PARIS 13 rue Micolon Date : 26 Avril 2018 94 140 ALFORVILLE Déclaration de projet - État initial de l’environnement Médiaterre conseil – Avril 2018 Commune d’Itteville I. État initial de l’environnement A. Milieux physiques 1. Géomorphologie Topographie : La commune d’Itteville est située au cœur du bassin géologique parisien. Elle s'étend sur 4 entités topologiques : Le Plateau de Beauce : couvrant la partie sud de la commune, d’une altitude moyenne de 140 mètres, et quasiment plan. Il est entaillé au nord-ouest par la vallée de la Juine et au nord-est par la vallée de l’Essonne. Il s’agit ici des rebords du plateau de Beauce. Les coteaux boisés : ils constituent des espaces de transition entre le plateau, essentiellement agricole et la vallée, urbanisée. Leur dénivelé est relativement important, de l’ordre de 40 mètres. Entièrement boisés, ils forment une barrière paysagère entre ces deux entités. La plaine d’Itteville : située à la confluence de la Juine et de l’Essonne, la plaine d’Itteville couvre la majeure partie du territoire. Son altitude oscille entre 50 mètres en fond de vallée et 80 mètres à proximité du coteau. Elle est boisée en fond de vallée. La butte d’Itteville : émergeant du coteau boisé, la butte d’Itteville constitue un élément remarquable et original du territoire. Elle culmine à 134 mètres et est urbanisée sous forme de lotissement. -

La CCVE Soutient Ses Commerces ! - P.7 Les Vitrines Du Val D'essonne

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE NUMÉRO 50 JANVIER 2021 La CCVE soutient ses commerces ! - P.7 Les Vitrines du Val d'Essonne AUVERNAUX • BALLANCOURT-SUR-ESSONNE • BAULNE • CERNY • CHAMPCUEIL • CHEVANNES D’HUISON-LONGUEVILLE • ECHARCON • FONTENAY-LE-VICOMTE • GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE ITTEVILLE • LA FERTÉ-ALAIS • LEUDEVILLE • MENNECY • NAINVILLE-LES-ROCHES • ORMOY ORVEAU • SAINT-VRAIN • VAYRES-SUR-ESSONNE • VERT-LE-GRAND • VERT-LE-PETIT 07 La CCVE au plus près des entreprises et des commerces Votre en 2021 ! magazine 8 11 10 4 Développement économique 8 Espace France Services 10 ari et son épouse, qui souha ne fois un m itaient Il était u ant. Un jour en ps avoir un enf fin, la fem e is longtem me grand depu une Travaux exaucerait s e eut Bon Dieu es vœu ell espoir que le x.Ces qu’ caressa l’ ertes et v ère de leur maison, une petite fenê hes ient à l’arri tre raîc gens ava si f vait ent lle sa uvaient apercevoir un splendide sai me e uelle ils po ais com ssait puis laq ar er. r et pâli de i p ng jou sait, plus belles fleurs et les meilleu u ma que éris ssaient les res q en ha dép où pou d’ it c , elle jardin ie issa voir 15 d’un haut mur et person nv nd n a ble. ntouré ne e a e ra is il était e gr pas misé les ; ma vie ait lus simp en rr n p L’ ou us e e p pl a : e n r de nd ell ai ema u’ un et d se ? q ait eur pou en it p re é pr pr chè t ari ma 11 e m t-il s le e- or nqu Al ma te ue Q Transports — cienne issante magi à une pu artenait r il app nt la uait ca tenait deva s’y risq mme se ne ur, la fe t. -

Rue Du Moulin À Ormoy Secteur De Moulin Galant À Corbeil-Essonnes

SIARCE 2015 /// DIRECTION RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT 01 Rue du Moulin à Ormoy Poste de Villoison Le poste intercommunal de Villoison recueille les eaux usées d’une partie d’Ormoy et de Mennecy. En vue de limi- ter les déversements au milieu naturel (rivière Essonne) notamment en période de pluie, une bâche de stockage et de refoulement des eaux usées de 200 m3 a été réalisée sur les deux années 2014 et 2015. Ce projet a permis également la création d’une unité de désodorisa- tion enterrée. € Coût de l’opération : 1 300 000 € TTC dont 900 000 € TTC en 2015 02 Secteur de Moulin Galant à Corbeil-Essonnes Poste de Moulin Galant et renforcement du réseau des eaux usées Les travaux de la tranche ferme consistent à réaliser un poste de refou- lement équipé d’une bâche de secours de 400 m3 et de deux forages dirigés de diamètre 250 mm et d’une longueur de 150 m chacun sous le lit de l’Essonne. Le dévoiement préalable du réseau d’eaux pluviales se trouvant dans l’em- prise du poste par deux canalisations en PRV de diamètre 500 mm a été rendu nécessaire. Ces travaux commencés en septembre 2015 se poursuivront sur l’année 2016. € Coût de l’opération : 5 000 000 €TTC dont 1 100 000 €TTC en 2015 / 23 / SIARCE 2015 /// DIRECTION RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT Rues Léon Blum Allée Aristide Briand 03 et Strathkelvin 04 Rue Champlouis à Corbeil-Essonnes à Corbeil-Essonnes Des dysfonctionnements majeurs, accumulations anormales Les travaux ont consisté à créer un réseau d’eaux usées, de graisses et de lingettes, entrainant des bouchages régu- allée Aristide Briand sur 176 ml ainsi que ses ouvrages de liers avaient été repérés lors de l’exploitation des réseaux visite, afin de desservir rue Léon Blum. -

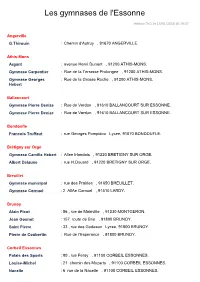

Les Gymnases De L'essonne

Les gymnases de l'Essonne édition ThD, le 13/01/2016 16:19:57 Angerville G.Thirouin : Chemin d'Autruy , 91670 ANGERVILLE. Athis-Mons Argant : avenue Henri Dunant , 91200 ATHIS-MONS. Gymnase Carpentier : Rue de la Terrasse Prolongee , 91200 ATHIS-MONS. Gymnase Georges : Rue de la Grosse Roche , 91200 ATHIS-MONS. Hebert Ballancourt Gymnase Pierre Denize : Rue de Verdun , 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE. Gymnase Pierre Denize : Rue de Verdun , 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE. Bondoufle Francois Truffaut : rue Georges Pompidou Lycee, 91070 BONDOUFLE. Brétigny sur Orge Gymnase Camille Hebert : Allee Irlandais , 91220 BRETIGNY SUR ORGE. Albert Delaune : rue H.Douard , 91220 BRETIGNY SUR ORGE. Breuillet Gymnase municipal : rue des Prairies , 91650 BREUILLET. Gymnase Cornuel : 2 AllAe Cornuel , 91510 LARDY. Brunoy Alain Picot : 56 , rue de Mainville , 91230 MONTGERON. Jean Gounot : 157 route de Brie , 91800 BRUNOY. Saint Pierre : 33 , rue des Godeaux Lycee, 91800 BRUNOY. Pierre de Coubertin : Rue de l'Esperance , 91800 BRUNOY. Corbeil Essonnes Palais des Sports : 80 , rue Feray , 91100 CORBEIL ESSONNES. Louise-Michel : 21 chemin des Mozarts , 91100 CORBEIL ESSONNES. Nacelle : 6 rue de la Nacelle , 91100 CORBEIL ESSONNES. Les gymnases de l'Essonne édition ThD, le 13/01/2016 16:19:57 Crosne La Palestre : avenue Leon Jouhaux , 91560 CROSNE. Gymnase Michel FINET : , . COSEC Michel Finet : rue frederic mistral , 91330 YERRES. Dourdan Nicolas Billault : Chemin du Champs de Courses , 91410 DOURDAN. Michel Audiard : RUe Raymond Laubier , 91410 DOURDAN. Gymnase Lino Ventura : Chemin du Champs de Courses , 91410 DOURDAN. Draveil Gymnase de Mainville : Rue du bout des creuses , 91210 DRAVEIL. COSEC : rue Ferdinand Buisson , 91210 DRAVEIL. David Douillet : 1 , allee Georges Clemenceau Grand Vaux., 91600 SAVIGNY SUR ORGE. -

Rando De 30 Km RDV : Parking De La Gare RER De BALLANCOURT (91)

Choisissez votre parcours et inscrivez-vous gratuitement sur www.rando91.com Rando de 30 km RDV : parking de la gare RER de BALLANCOURT (91) Départ : 8h00 Animateur : MICHEL Club : Rando Evasion 91 Rando de 25 km RDV : parking allée du Coudray, face au groupe scolaire André Malraux au COUDRAY-MONTCEAUX (91) Départ : 9h30 Animateur : JOEL Club : Corbeil Rando Initiatives Rando de 19 km RDV : parking Impasse du stade à VERT LE GRAND (91) Départ : 9h00 Animateurs : CLAUDINE et BERNARD Club : RandoGom Rando de 18 km RDV : parking de la Poste de SAINT PIERRE DU PERRAY (91) Départ : 9h00 Animateur : PIERRE Club : Vitalité Saint Pierre Rando de 15 km RDV : parking de la gare de Moulin Galant à CORBEIL ESSONNES (91) Départ : 9h00 Animateurs : FABIENNE ET FABRICE Club : Rando Evasion 91 Rando de 15 km RDV : parking Gérard Philipe à LISSES (91) Départ : 9h30 Animateur : WILFRID Club : Rando Lisses Rando de 12 km RDV : parking du domaine de Montauger à LISSES (91) Départ : 14h00 Animateur : J-PAUL Club : Rando Evasion 91 Marche Nordique de 15 km RDV : parking du cimetière de VERT-LE-PETIT (91) Départ : 10h30 Animatrice : CHRISTEL Club : Rando Evasion 91 Marche Nordique RDV : parking du parc de Villeroy à MENNECY (91) Parcours 13 km Départ : 9h30 Parcours 9 km Départ : 10h00 Initiations Départ : 10h00 Animateur : LOUIS Club : Randonneurs d’ Etiolles Randos Santé de 4 km RDV : parking du Domaine de Montauger à LISSES (91) La Cave au Renard Départ : 10h00 Les Vignes de Montauger Départ : 15h00 Animatrices : MICHELE & JOCELYNE Club : ASR Quincy s/Sénart -

PAC Terres Puiseautines Projetf2

Département du Loiret PLUi Terres Puiseautines juin 2016 Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes des TERRES PUISEAUTINES PORTER A CONNAISSANCE DE L'ETAT Le cadre juridique du territoire source DDT juin 2016 1 Département du Loiret PLUi Terres Puiseautines juin 2016 L’objectif de ce fascicule est de présenter le cadre juridique qui concerne spécifiquement la communauté de Communes des Terres Puiseautines, qui par délibération du 15 décembre 2015 a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur la totalité de son territoire comprenant 13 communes : Augerville la Rivière, Aulnay la Rivière, Boësse, Briarres sur Essonne, Bromeilles, Desmonts, Dimancheville, Echilleuses, Grangermont, La Neuville sur Essonne, Ondreville sur Essonne, Orville, Puiseaux 2 Département du Loiret PLUi Terres Puiseautines juin 2016 SOMMAIRE 1. Les documents à respecter ou à prendre en compte 1.1 Documents avec lesquels le PLU devra être compatible: - Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) - Le Programme local de l’habitat (PLH) - Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) - Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce - Le Plan de gestion des risques inondation (PGRI) Seine-Normandie 1.2 Documents que le PLU devra prendre en compte : - Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - Les Plan Climat Énergie Territorial (PCET), le Plan Climat Énergie Régional (PCER) - Le schéma régional des carrières - Les Projets de l’État et des autres personnes publiques qui concernent le territoire 1.3 Documents sur lesquels le PLU pourra utilement s’appuyer 2. Les orientations supra-communales qui s’imposent au PLU 2.1. -

Vert-Le-Petit

Diagnostic patrimonial du 91Centre-Essonne Vert-le-Petit R !"#"#$%%% & & DIAGNOSTIC PATRIMONIAL DU CENTRE-ESSONNE Communes des cantons de Brétigny-sur-Orge, Etréchy et Mennecy Synthèse communale Vert-le-Petit Canton de Mennecy Etude réalisée par Guillaume Tozer, chargé de mission et Maud Marchand, stagiaire Sous la responsabilité scientifique de Brigitte Blanc, conservateur du patrimoine, adjointe au chef de service Avec le conseil scientifique de Roselyne Bussière, conservateur du patrimoine Service Patrimoines et Inventaire Région Île-de-France 2009 Territoire du diagnostic patrimonial dans son contexte francilien Couverture : Eglise Saint-Martin. 2 CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE La convention signée en 2008 entre le Conseil Général de l’Essonne et le Conseil Régional d’Île-de-France prévoit d’établir un diagnostic du patrimoine culturel du territoire situé « entre Orge et Seine ». Ce territoire est divisé en trois cantons comprenant vingt-neuf communes : Etréchy Mennecy Brétigny-sur-Orge Auvers-Saint-Georges Auvernaux Brétigny-sur-Orge Bouray-sur-Juine Ballencourt-sur-Essonne Leudeville Chamarande Champcueil Marolles-en-Hurepoix Chauffour-lès-Etréchy Chevannes Le Plessis-Pâté Etréchy Le Coudray-Montceaux Saint-Vrain Janville-sur-Juine Echarcon Lardy Fontenay-le-Vicomte Mauchamps Mennecy Souzy-la-Briche Nainville-les-Roches Torfou Ormoy Villeconin Vert-le-Grand Villeneuve-sur-Auvers Vert-le-Petit Le territoire d’étude est situé en zone périurbaine, soumis à l’influence directe de l’agglomération parisienne et susceptible d'être significativement touché par les processus enclenchés par cette proximité. La partie septentrionale du territoire est en effet largement urbanisée (Communautés d’agglomération du Val d’Orge et de Seine-Essonne) et le phénomène tend à s’étendre vers les communes rurales, situées plus au sud, dans lesquelles on assiste à une transformation significative du patrimoine rural et à une extension considérable du bâti par le lotissement d’anciens domaines et/ou de terres agricoles.