Carnet De Ville Montreuil Final.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Arras Étaples Boulogne

8 Ces horaires sont donnés sous réserve de modifications. Arras Étaples Boulogne Consultez régulièrement les mises à jour sur votre site TER ou appelez Contact TER Hauts-de-France au 0805 50 60 70 (appel et service gratuits) ou flashez ce code : HORAIRES VALABLES DU 28 AU 31 AOÛT 2017 VERSION DU 10/08/2017 Valables du lundi au jeudi L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J ¡ ¡ ¡ G TER G TER TER TER TER G IC TER TER G IC TER TER IC TER TER TER TER TER TER TER G Provenance Rang-du-Fliers Amiens Paris Nord Paris Nord Paris Nord Amiens ARRAS 06 58 07 39 09 05 12 28 16 20 17 16 17 38 18 21 19 35 Marœuil 07 09 09 16 12 39 16 31 17 27 17 49 18 32 19 46 Frévin-Capelle 12 45 16 37 17 55 19 53 Aubigny-en-Artois 07 20 09 24 12 49 16 41 17 35 17 59 18 44 20 01 Savy-Berlette 09 28 12 53 16 45 17 39 18 03 18 48 20 05 Tincques 09 33 12 58 16 49 17 44 18 08 18 53 20 11 ST-POL/TERNOISE 04 56 07 02 07 38 08 22 09 46 10 14 13 11 17 04 17 03 17 57 18 21 18 33 19 06 20 23 20 36 Anvin 05 15 17 18 Blangy/Ternoise 05 24 Auchy-les-Hesdin 05 33 17 36 Hesdin 05 45 07 41 08 50 10 53 17 45 19 10 21 04 Aubin-St-Vaast 05 54 Maresquel 06 00 Beaurainville 06 07 07 57 11 09 15 00 18 01 19 27 Brimeux 06 14 Montreuil-sur-Mer 05 41 06 25 08 12 09 18 11 24 18 19 19 44 21 32 ÉTAPLES-LE-TOUQUET 06 04 06 15 06 45 06 59 08 26 08 32 09 41 09 59 11 38 15 45 15 57 18 33 19 08 19 58 20 56 21 55 BOULOGNE VILLE 2 06 42 07 26 08 48 10 19 16 16 19 28 21 15 22 27 Destination Calais Calais Calais numéro de circulation 36001 842683 36011 842306 20553 848802 842311 36013 2005 842314 20555 36025 2017 842319 20557 2025 842334 842341 842347 20559 848831 842345 842376 36015 Valables du lundi au jeudi L à J L à J L L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J L à J ¡ Les horaires de ce train sont susceptibles d’être modifiés. -

PRESS RELEASE for Immediate Release

PRESS RELEASE For immediate release Boralex Commissions Two New Wind Farms in France Montreal, December 8, 2020 - Boralex Inc. (“Boralex” or the “Corporation”) (TSX: BLX) is announcing the commercial commissioning of the Cham Longe Repowering and Extension Seuil de Bapaume wind farms, producing a total output of 53.4 MW and located respectively in the departments of Ardèche and Somme, in France. This brings Boralex’s installed capacity in France to 1,037.7 MW and its total capacity worldwide to 2,246 MW. “Our teams and suppliers stayed the course during the pandemic and completed these two major projects,” Patrick Decostre, President and CEO of Boralex. “This underscores both their commitment and adaptability. With these commissionings, Boralex is adding to its capacity and getting one step closer to its strategic goal of 2,800 MW by 2023.” “As of December 1, our operating assets totalling 1 GW in France are powering more than half a million homes with clean energy,” added Nicolas Wolff, Vice-President and General Manager, Boralex Europe “In a year marked by the health crisis, we’re fulfilling our commitments to support the energy transition across territories.” - Seuil de Bapaume Wind Farm Expansion: o Commissioning date: December 1, 2020 o Contract: 20 years with EDF o Location: Hauts-de-France, Department of Somme and Pas-de-Calais o Wind turbine features: Five 3.45 MW Vestas V117 o Total wind far power output: 17.4 MW o Equivalent number of households supplied: 8,700 households The site is subject to a preservation measure for several bat species affected by wind farm operations. -

Calendrier HIVER 2021

CIRCUIT N° 1 CIRCUIT N° 2 CIRCUIT N°3 CIRCUIT N° 4 Groupe 1 56 km groupe 2 50 KM Groupe 1 73 KM Groupe 2 60km Groupe 1 68 km Groupe 2 55km Groupe 1 72 km Groupe 2 60km BERCK BERCK BERCK BERCK RANG ETAPLES VERTON COLLINE VILLERS/A VERTON BEUTIN CONCHIL COLLINE B. QUEND VRON LE BAHOT EBRUYERES VALENCENDRE ST JOSSE COLLINE FESNES RUE ARGOULES BOIS JEAN ROUSSENT SORRUS MERLIMONT FRESNES NAMPONT VILLERS NAMPONT ROUSSENT NEMPONT ST JOSSE RANG NAMPONT ARGOULES VRON FRESNES NEMPONT TIGNY MERLIMONT VERTON ARGOULES VALLOIRES REGNIERES COLLINE NAMPONT RANG WABEN DOMPIERRE MAINTENAY MACHY FRESNES VERTON COLLINE RAPECHY VIRONCHAUX COLLINE EBRUYERES EMOFER ROUSSENT LA CAPELETTE TIGNY PUITS BERAULT WABEN PUITS BERAULT NAMPONT NOYELLES LEPINE EBRUYERES CONCHIL A GAUCHE D 940 COLLINE LE BAHOT VERTON CONCHIL VERTON VERTON BERCK EMOFER GROFFLIERS BERCK VERTON BERCK BERCK CIRCUIT N° 5 CIRCUIT N° 6 CIRCUIT N° 7 CIRCUIT N° 8 Groupe1 67 km groupe 2 50 km Groupe 1 68 km Groupe 2 55km Groupe 1 72 km Groupe 2 55km Groupe 1 65 km Groupe 2 60 km GROFFLIERS MERLIMONT BERCK BERCK LA MADELON CAPELLE LA MADELON VERTON RANG WABEN CUCQ WABEN RANG AIRRON ND ST AUBIN RUE ETAPLES D 940 VERTON AIRON ST V, SORRUS SORRUS ST FIRMIN CAMIERS CAMIERS BAVEMONT SORRUS VALENCENDRE VALENCENDRE LE CROTOY RUE DANNES ETAPLES AIRON ST VAST LA CALOTTERIE ATTIN BEUTIN MORLAY VILLERS/A NEUFCHATEL ENOCQ ST AUBIN BEUTIN MONTREUIL ATTIN PONTHOILE NESLES SORRUS VALENCENDRE ECUIRES ECUIRES NEUVILLE FRENQ LA CALOTTERIE SORRUS BOIS JEAN BOISJEAN RUE LE MOTTE BEUTIN ST AUBIN ROUSSENT WAILLY B. -

Mouvement Départemental Du Pas-De-Calais Enseignants Du 1Er Degré Public 2021

MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS ENSEIGNANTS DU 1ER DEGRÉ PUBLIC 2021 LISTE N°2 REGROUPEMENTS GÉOGRAPHIQUES ET COMMUNES RATTACHÉES ACHICOURT et ARRAS Sud ACHICOURT FICHEUX ADINFER HENDECOURT LES RANSART AGNY HENINEL BEAUMETZ LES LOGES HENIN SUR COJEUL BEAURAINS MERCATEL BERNEVILLE NEUVILLE VITASSE BLAIRVILLE RANSART BOIRY BECQUERELLE RIVIÈRE BOIRY ST MARTIN SAINT MARTIN SUR COJEUL BOIRY STE RICTRUDE TILLOY LES MOFFLAINES BOISLEUX AU MONT WAILLY BOYELLES WANCOURT AIRE SUR LA LYS AIRE SUR LA LYS ROQUETOIRE BLESSY WARDRECQUES RACQUINGHEM WITTES ANNEZIN ANNEZIN VENDIN LES BÉTHUNE HINGES ARDRES ARDRES NORDAUSQUES BALINGHEM RODELINGHEM BRÈMES TOURNEHEM SUR LA HEM LANDRETHUN LES ARDRES ZOUAFQUES LOUCHES ARQUES et LONGUENESSE ARQUES LONGUENESSE CAMPAGNE LES WARDRECQUES ARRAS Ville ARRAS ARRAS Nord ACQ MONT ST ÉLOI ANZIN ST AUBIN SAINTE CATHERINE DAINVILLE THELUS DUISANS VIMY MAROEUIL AUBIGNY AGNIERES FREVILLERS AMBRINES FREVIN CAPELLE AUBIGNY EN ARTOIS HERMAVILLE BAJUS IZEL LES HAMEAUX BERLES MONCHEL MAGNICOURT EN COMTE BETHONSART PENIN CAMBLIGNEUL SAVY BERLETTE CAMBLAIN L’ABBÉ TILLOY LES HERMAVILLE CHELERS TINCQUES LA COMTE VILLERS BRULIN ESTREE CAUCHY VILLERS CHATEL AUCHEL AMES FERFAY AMETTES LOZINGHEM AUCHEL LIÈRES CAUCHY A LA TOUR AUCHY LES HESDIN AUCHY LES HESDIN LE PARCQ BLANGY SUR TERNOISE ROLLANCOURT GRIGNY WAMIN AUCHY LES MINES AUCHY LES MINES GIVENCHY LES LA BASSÉE CAMBRIN HAISNES CUINCHY VIOLAINES AUDRUICQ AUDRUICQ RECQUES SUR HEM MUNCQ NIEURLET RUMINGHEM NORTKERQUE SAINTE MARIE KERQUE POLINCOVE ZUTKERQUE AUXI LE CHÂTEAU AUXI -

Arras En.Pdf

UNIVERSITÉ DISCOVER D’ARTOIS: YOUR CITY • 10 UNIVERSITY DEPARTMENTS • 6 DOCTORAL SCHOOLS Campus France will guide • 18 LABORATORIES you through your first steps • 220 DOCTORAL STUDENTS in France and exploring Arras and Artois, your new home WELCOME TO ARRAS AND ARTOIS (BÉTHUNE - LENS - LIÉVIN - DOUAI) • Exchange student: YOUR ARRIVAL IN ARTOIS The Service des Relations Internationales recrutes (BETHUNE, LENS, LIEVIN, student “buddies” to welcome you when you arrive and to help you with administrative procedures. DOUAI) / The Service des Relations Internationales will put you in contact with your buddy in July. Welcome to the Université d’Artois campus Welcome and orientation in other institutions If you are enrolled in another institution, please Université d’Artois has 5 campuses: Arras and consult the Campus France website for orientation. 4 other cities, Béthune at 35km, Lens at 18km, The site presents a series of Information Sheets Liévin at 18km and Douai at 26km. covering the different higher learning institutions: https://www.campusfrance.org > Students > Documentary resources > Practical information Welcome and orientation for international students, for students and researchers > Reception based on their profile, is handled by both the Service arrangements in institutions de la Vie Etudiante and the Service des Relations If you cannot find your school in this list, then go directly Internationales regardless of the campus: to their website. • Free-mover student: If you enrolled with Université National Services: d’Artois directly as a free-mover, you will be welcomed by the Service de la Vie Etudiante. - Students: www.etudiant.gouv.fr Address: Maison de l’Etudiant, Building M, Arras - Doctoral students, researchers: Campus. -

Connaître Protéger Gérer Valoriser Dynamique De Réseaux

Connaître Parmi les nombreux projets Vipère Le Conservatoire anime et met Gérer péliade en oeuvre le plan d’actions pour Plans de gestion et études cette espèce. En 2014, deuxième Gérer un espace naturel, c’est chercher à conserver voire augmenter sa valeur patrimoniale ; cela peut consister à préserver année du programme Interreg-Liparis, deux des activités traditionnelles, utiliser des techniques modernes ou simplement surveiller une évolution naturelle, afin de maintenir Sites naturels Dpt Villes réunions d’échanges avec nos collègues du ou de modifier un équilibre écologique en fonction d’objectifs précis de conservation Colombier-Virval 62 Calais KRAG (Kent reptile and amphibian group) ont abouti à l’élaboration d’un projet de protocole Cap Blanc-Nez 62 Escalles d’évaluation de la qualité des habitats naturels 55 exploitants agricoles qui interviennent sur site, DIAGNOSTICS (notice de gestion géologique) ÉCOLOGIQUES d’un site en faveur de la Vipère. Cette méthode a été testée de part et d’autre de la Manche. dont 37 sous conventions Carrière de Menneville 62 Menneville Dans la région, 6 sites où le Conservatoire Chantiers GESTION Bassins de Mont-Bernanchon 62 Mont-Bernanchon chantiers commandés, intervient ont été évalués avec cette 71 Synthèse des actions volontaires DE méthode. Au cours de l’année, deux sorties dont 54 passés auprès de 14 structures d’insertion Ferme à lunettes 59 Féron, Glageon, Sains-du-Nord Vipère péliade ÉLABORATION de prospections collectives avec le groupe journées PLANS 24 Prairies de Moustier-en-Fagne 59 Moustier-en-Fagne Vipère régional ont été organisées. Enfin, © J. Steel une plaquette de présentation de l’espèce à 260 hectares fauchés et/ou pâturés Coteau de Dannes-Camiers 62 Dannes, Camiers, Neufchâteau chantiers destination du grand public a été élaborée. -

Omslag Vliz36 EN.Indd

A s k y o u r s e a- related QUESTION A mine salvaged from S M UC-61 (Chatelle & Tison, 1927) Over 1500 Flemish researchers and managers are involved in professional activities relating to the sea and coast. Do you have a pressing question about the ocean, the dunes, the beach or the estuaries? Ask it and they will provide you with an answer! WHAT DO THE BELGIAN CAVALRY, A GERMAN U-BOAT AND THE VAN DEUREN MORTAR HAVE IN COMMON? German U-boat UC-61 captured by Belgian cavalrymen at Wissant (Chatelle & Tison 1927) Sometimes events can take an unexpected turn. Take the following example: the story of the Belgian cavalry, a German U-boat and theT h e Be l g ia n c a v a l r y p l a y s French transport ships, operators needed inventor o f the Van Deuren mortar. A LEADING PART accurate directions and firing tables. The Belgian Ministry of War allowed Van Deuren’s T h e t r a g ic fate o f a G e r m a n Captain Gerth knew that it would not workshop to complete the order as soon as SUBMARINE IN WlSSANT take long for the conning tower to come possible. In the meantime, the weapon had to the surface due to the falling tide. His been considerably improved thanks to tests The captains of the small German U-boatsonly option was to abandon ship, destroyat sea carried out from the base in Calais. were all too aware of the unpredictability her and surrender to the enemy. -

Service Assainissement Des Eaux Usées

Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois– Pôle opérationnel- Service de l’eau-assainissement 11-13 place Gambetta 62170 MONTREUIL-SUR-MER Téléphone : 03-21-06-66-66 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT. EXERCICE 2017 A- Présentation du service : Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM) a pris la compétence assainissement en lieu et place des services de la Communauté de Communes Opale Sud (CCOS), du SIVOM de la région d’ETAPLES et de la Communauté de Communes du Montreuillois (CCM). Le service est composé de deux entités : Service public d’assainissement collectif sur 24 communes Service public d’assainissement non collectif sur 22 communes. Il est géré par 14 personnes réparties comme suit : - Un directeur de service - Une responsable administrative et financière avec 2 agents administratifs - Un responsable technique avec 9 agents techniques. B- Zonage collectif : 1 – Caractéristiques techniques : Le service gère 4 stations d’épuration situées : BERCK-SUR-MER : 63 équivalent/habitants pour 11 260 abonnés. Les communes de BERCK-SUR-MER, RANG-DU-FLIERS, GROFFLIERS et VERTON possèdent un réseau de collecte des eaux usées de 100 kms raccordé à cette usine épuratoire. La gestion des réseaux et de la station a été confié à VEOLIA EAU par l’intermédiaire de 2 contrats de délégation : Un contrat pour la Commune de Verton concernant uniquement la gestion des réseaux. Ce dernier a été renégocié en 2013 et arrive à échéance le 30 Novembre 2021. Un contrat général pour les Communes de Groffliers, Rang-du-Fliers et Berck- sur-mer concernant la gestion des réseaux et de l’usine épuratoire. -

Saveurs Savoir-Faire

Saveurs & savoir-faire en Côte d’Opale GUIDE 2020 des producteurs locaux Edito En cette année particulière, le confinement nous a fait redécouvrir nos producteurs locaux et combien nous avons besoin d’eux. Parce qu’ils sont gage de proximité, de qualité mais aussi de convivialité et de partage. Avec ce nouveau rapport au temps pendant cette longue parenthèse, petits et grands, parents et enfants se sont réappropriés les plaisirs simples d’une recette partagée, réalisée avec de bons produits. Retrouvez tous les producteurs agricoles et artisanaux dans ce guide, pour faciliter l’approvisionnement de chacun, touriste ou habitant. Fromages, fruits et légumes, yaourts et autres produits laitiers, boissons, gourmandises, viandes et poissons, la gamme est large pour se faire plaisir, bien manger et soutenir notre économie locale. Même avec distanciation, les producteurs sauront vous accueillir pour vous faire découvrir et déguster leurs produits. Daniel Fasquelle Président de l’Agence d’Attractivité Opale&CO Les produits locaux font partie de la richesse et de l’identité des territoires. Pendant cette période inédite, les agriculteurs ont montré leur capacité d’adaptation pour continuer de produire et vous approvisionner en produits locaux de qualité. Nous sommes heureux de leur mise en lumière à travers ce guide «Saveurs et Savoir Faire» réalisé par Opale&Co. A nous citoyens, d’être consomm’acteurs afin de faire vivre nos producteurs et artisans. Sur les marchés, dans les magasins, en direct à la ferme, via des distributeurs automatiques ou encore avec le Drive fermier du Montreuillois, les agriculteurs vous donnent rendez-vous tout au long de l’année pour vous proposer leurs produits pleins de saveurs. -

Arras Bethune

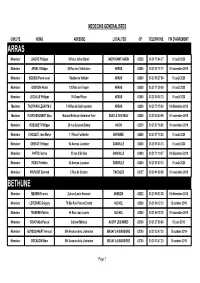

MEDECINS GENERALISTES CIVILITE NOMS ADRESSE LOCALITES CP TELEPHONE FIN D'AGREMENT ARRAS Monsieur LIAGRE Philippe 8 Place Jehan Bodel ANZIN SAINT AUBIN 62223 03 21 71 04 37 01 août 2020 Monsieur ARVEL Philippe 28 Rue des Teinturiers ARRAS 62000 03 21 51 11 11 01 novembre 2019 Monsieur BODIOU Pierre-Jean Résidence Voltaire ARRAS 62000 03 21 58 27 09 01 août 2020 Monsieur GODRON Alexis 120 Rue du Temple ARRAS 62000 03 21 71 29 29 01 août 2020 Monsieur LECAILLE Philippe 59 Grand'Place ARRAS 62000 03 21 50 34 70 01 août 2020 Madame TACYNIAK-LEGAY M-C 134 Rue de Saint quentin ARRAS 62000 03 21 73 15 03 01 décembre 2018 Madame FLORY-BOUBERT Gina Maison Médicale Ambroise Paré AUXI LE CHATEAU 62390 03 21 04 00 09 01 novembre 2019 Monsieur ROBIQUET Philippe 26 rue Gustave Delory AVION 62210 03 21 67 16 80 01 novembre 2019 Monsieur CHOQUET Jean Marie 11 Place Faidherbe BAPAUME 62450 03 21 07 14 33 01 août 2020 Monsieur DEBOUT Philippe 14 Avenue Lavoisier DAINVILLE 62000 03 21 51 43 13 01 août 2020 Monsieur PATTE Fabrice 35 rue d'En Bas DAINVILLE 62000 03 21 71 10 57 01 décembre 2018 Monsieur RUBIO Frédéric 14 Avenue Lavoisier DAINVILLE 62000 03 21 51 43 13 01 août 2020 Monsieur PRUVOST Bernard 5 Rue de Chelers TINCQUES 62127 03 21 41 38 95 01 novembre 2019 BETHUNE Monsieur MEURIN Francis 2 place Louis Hermant ANNEZIN 62232 03 21 56 31 38 01 décembre 2018 Monsieur LEFEBVRE Grégory 78 Bis Rue Florent Evrard AUCHEL 62260 03 21 54 12 12 15 octobre 2019 Monsieur TAVERNE Patrick 44 Rue Jean Jaurès AUCHEL 62260 03 21 64 18 18 01 novembre 2019 Monsieur -

Communiqué De Presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE NOUVELLES STRUCTURES LABELLISEES Arras, le 3 février 2021 FRANCE SERVICES DANS LE PAS-DE-CALAIS Louis LE FRANC, préfet du Pas-de-Calais, se félicite des 5 nouvelles structures retenues par le Gouvernement, pour être labellisées France Services dans le département du Pas-de-Calais, depuis le 1er janvier 2021. Il s’agit de : • la maison des services portée à Audruicq (arrondissement de Calais) par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq (CCRA) ; • la structure portée par la commune de Bapaume au sein de sa mairie (arrondissement d’Arras) ; • le Cottage des Dunes à Berck-sur-Mer (arrondissement de Montreuil-sur-Mer), porté par la commune de Berck-sur-Mer ; • la Maison de services au public (MSAP) d’Etaples (arrondissement de Montreuil-sur- Mer), portée par La Poste ; • la structure itinérante portée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) dans le Montreuillois (arrondissement de Montreuil-sur-Mer) ; Ces 5 labellisations viennent étoffer le réseau France Services du Pas-de-Calais, déjà composé de 13 structures certifiées : • Libercourt (arrondissement de Lens), portée par l’association Pimms Artois-Gohelle ; • Lens (arrondissement de Lens), portée par l’association Pimms Artois-Gohelle ; • Bruay-la-Buissière (arrondissement de Béthune), portée par l’association Pimms Artois- Gohelle ; Service Départemental de la Communication Interministérielle Rue Ferdinand Buisson 62020 ARRAS Cedex 9 www.pas-de-calais.gouv.fr @prefetpasdecalais @prefet62 Tél : 03 21 21 20 05 Mél : [email protected] • -

Saveurs Savoir-Faire

Saveurs & savoir-faire en Côte d’Opale GUIDE 2020 des producteurs locaux Edito En cette année particulière, le confinement nous a fait redécouvrir nos producteurs locaux et combien nous avons besoin d’eux. Parce qu’ils sont gage de proximité, de qualité mais aussi de convivialité et de partage. Avec ce nouveau rapport au temps pendant cette longue parenthèse, petits et grands, parents et enfants se sont réappropriés les plaisirs simples d’une recette partagée, réalisée avec de bons produits. Retrouvez tous les producteurs agricoles et artisanaux dans ce guide, pour faciliter l’approvisionnement de chacun, touriste ou habitant. Fromages, fruits et légumes, yaourts et autres produits laitiers, boissons, gourmandises, viandes et poissons, la gamme est large pour se faire plaisir, bien manger et soutenir notre économie locale. Même avec distanciation, les producteurs sauront vous accueillir pour vous faire découvrir et déguster leurs produits. Daniel Fasquelle Président de l’Agence d’Attractivité Opale&CO Les produits locaux font partie de la richesse et de l’identité des territoires. Pendant cette période inédite, les agriculteurs ont montré leur capacité d’adaptation pour continuer de produire et vous approvisionner en produits locaux de qualité. Nous sommes heureux de leur mise en lumière à travers ce guide «Saveurs et Savoir Faire» réalisé par Opale&Co. A nous citoyens, d’être consomm’acteurs afin de faire vivre nos producteurs et artisans. Sur les marchés, dans les magasins, en direct à la ferme, via des distributeurs automatiques ou encore avec le Drive fermier du Montreuillois, les agriculteurs vous donnent rendez-vous tout au long de l’année pour vous proposer leurs produits pleins de saveurs.