Volume 60.Qxp Layout 1 14/12/19 10:33 Pagina 23

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Seed Ecology Iii

SEED ECOLOGY III The Third International Society for Seed Science Meeting on Seeds and the Environment “Seeds and Change” Conference Proceedings June 20 to June 24, 2010 Salt Lake City, Utah, USA Editors: R. Pendleton, S. Meyer, B. Schultz Proceedings of the Seed Ecology III Conference Preface Extended abstracts included in this proceedings will be made available online. Enquiries and requests for hardcopies of this volume should be sent to: Dr. Rosemary Pendleton USFS Rocky Mountain Research Station Albuquerque Forestry Sciences Laboratory 333 Broadway SE Suite 115 Albuquerque, New Mexico, USA 87102-3497 The extended abstracts in this proceedings were edited for clarity. Seed Ecology III logo designed by Bitsy Schultz. i June 2010, Salt Lake City, Utah Proceedings of the Seed Ecology III Conference Table of Contents Germination Ecology of Dry Sandy Grassland Species along a pH-Gradient Simulated by Different Aluminium Concentrations.....................................................................................................................1 M Abedi, M Bartelheimer, Ralph Krall and Peter Poschlod Induction and Release of Secondary Dormancy under Field Conditions in Bromus tectorum.......................2 PS Allen, SE Meyer, and K Foote Seedling Production for Purposes of Biodiversity Restoration in the Brazilian Cerrado Region Can Be Greatly Enhanced by Seed Pretreatments Derived from Seed Technology......................................................4 S Anese, GCM Soares, ACB Matos, DAB Pinto, EAA da Silva, and HWM Hilhorst -

Echium Candicans

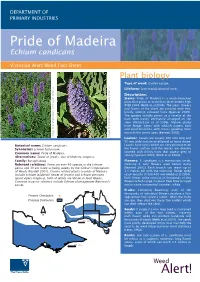

DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES Pride of Madeira Echium candicans Victorian Alert Weed Fact Sheet Plant biology Type of weed: Garden escape. Lifeform: Semi-woody biennial herb. Description: Stems: Pride of Madeira is a much-branched plant that grows to more than three metres high (PIER 2004; Webb et al 2004). The stem, fl owers and leaves of the plant are covered with fi ne, bristly, whitish coloured hairs (Spencer 2005). The species initially grows as a rosette at the base with leaves alternately arranged on the stem (Richardson et al 2006). Mature plants have longer stems with whitish papery bark and stout branches, with leaves growing more towards the stem’s apex (Bennett 2003). Image: RG & FJ Richardson - www.weedinfo.com.au Image: RG & FJ Richardson - www.weedinfo.com.au Image: RG & FJ Richardson Leaves: Leaves are usually 200 mm long and 55 mm wide and are an ellipsoid or lance shape. Botanical name: Echium candicans. Leaves have veins which are very prominent on Synonyms: Echium fastuosum. the lower surface and the leaves are densely covered with bristly hairs that appear grey or Common name: Pride of Madeira. silvery (Spencer 2005; Webb et al 2004). Alternatives: Tower of jewels, star of Madeira, bugloss. Family: Boraginaceae. Flowers: E. candicans is a monocarpic shrub, Relevant relatives: There are over 40 species in the Echium meaning it only fl owers once before dying genus and 30 are listed as being weedy by the Global Compendium (Bennett 2003). Each branch can reach up to of Weeds (Randall 2001). Closely related plants to pride of Madeira 3.5 metres tall with the columnar fl ower spike include Echium wildpretii (tower of jewels) and Echium pininana reach lengths of 200-400 mm (Webb et al 2004). -

State of New York City's Plants 2018

STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 Daniel Atha & Brian Boom © 2018 The New York Botanical Garden All rights reserved ISBN 978-0-89327-955-4 Center for Conservation Strategy The New York Botanical Garden 2900 Southern Boulevard Bronx, NY 10458 All photos NYBG staff Citation: Atha, D. and B. Boom. 2018. State of New York City’s Plants 2018. Center for Conservation Strategy. The New York Botanical Garden, Bronx, NY. 132 pp. STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 4 EXECUTIVE SUMMARY 6 INTRODUCTION 10 DOCUMENTING THE CITY’S PLANTS 10 The Flora of New York City 11 Rare Species 14 Focus on Specific Area 16 Botanical Spectacle: Summer Snow 18 CITIZEN SCIENCE 20 THREATS TO THE CITY’S PLANTS 24 NEW YORK STATE PROHIBITED AND REGULATED INVASIVE SPECIES FOUND IN NEW YORK CITY 26 LOOKING AHEAD 27 CONTRIBUTORS AND ACKNOWLEGMENTS 30 LITERATURE CITED 31 APPENDIX Checklist of the Spontaneous Vascular Plants of New York City 32 Ferns and Fern Allies 35 Gymnosperms 36 Nymphaeales and Magnoliids 37 Monocots 67 Dicots 3 EXECUTIVE SUMMARY This report, State of New York City’s Plants 2018, is the first rankings of rare, threatened, endangered, and extinct species of what is envisioned by the Center for Conservation Strategy known from New York City, and based on this compilation of The New York Botanical Garden as annual updates thirteen percent of the City’s flora is imperiled or extinct in New summarizing the status of the spontaneous plant species of the York City. five boroughs of New York City. This year’s report deals with the City’s vascular plants (ferns and fern allies, gymnosperms, We have begun the process of assessing conservation status and flowering plants), but in the future it is planned to phase in at the local level for all species. -

Two New Genera in the Omphalodes Group (Cynoglosseae, Boraginaceae)

Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía),23 : 1-14 (2016) - ISSN 1130-9717 ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN Two new genera in the Omphalodes group (Cynoglosseae, Boraginaceae) Dous novos xéneros no grupo Omphalodes (Cynoglosseae, Boraginaceae) M. SERRANO1, R. CARBAJAL1, A. PEREIRA COUTINHO2, S. ORTIZ1 1 Department of Botany, Faculty of Pharmacy, University of Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela , Spain 2 CFE, Centre for Functional Ecology, Department of Life Sciences, University of Coimbra, 3000-456 Coimbra, Portugal *[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] *: Corresponding author (Recibido: 08/06/2015; Aceptado: 01/02/2016; Publicado on-line: 04/02/2016) Abstract Omphalodes (Boraginaceae, Cynoglosseae) molecular phylogenetic relationships are surveyed in the context of the tribe Cynoglosseae, being confirmed that genusOmphalodes is paraphyletic. Our work is focused both in the internal relationships among representatives of Omphalodes main subgroups (and including Omphalodes verna, the type species), and their relationships with other Cynoglosseae genera that have been related to the Omphalodes group. Our phylogenetic analysis of ITS and trnL-trnF molecular markers establish close relationships of the American Omphalodes with the genus Mimophytum, and also with Cynoglossum paniculatum and Myosotidium hortensia. The southwestern European annual Omphalodes species form a discrete group deserving taxonomic recognition. We describe two new genera to reduce the paraphyly in the genus Omphalodes, accommodating the European annual species in Iberodes and Cynoglossum paniculatum in Mapuchea. The pollen of the former taxon is described in detail for the first time. Keywords: Madrean-Tethyan, phylogeny, pollen, systematics, taxonomy Resumo Neste estudo analisamos as relacións filoxenéticas deOmphalodes (Boraginaceae, Cynoglosseae) no contexto da tribo Cynoglosseae, confirmándose como parafilético o xéneroOmphalodes . -

Checklist of the Vascular Plants of Redwood National Park

Humboldt State University Digital Commons @ Humboldt State University Botanical Studies Open Educational Resources and Data 9-17-2018 Checklist of the Vascular Plants of Redwood National Park James P. Smith Jr Humboldt State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.humboldt.edu/botany_jps Part of the Botany Commons Recommended Citation Smith, James P. Jr, "Checklist of the Vascular Plants of Redwood National Park" (2018). Botanical Studies. 85. https://digitalcommons.humboldt.edu/botany_jps/85 This Flora of Northwest California-Checklists of Local Sites is brought to you for free and open access by the Open Educational Resources and Data at Digital Commons @ Humboldt State University. It has been accepted for inclusion in Botanical Studies by an authorized administrator of Digital Commons @ Humboldt State University. For more information, please contact [email protected]. A CHECKLIST OF THE VASCULAR PLANTS OF THE REDWOOD NATIONAL & STATE PARKS James P. Smith, Jr. Professor Emeritus of Botany Department of Biological Sciences Humboldt State Univerity Arcata, California 14 September 2018 The Redwood National and State Parks are located in Del Norte and Humboldt counties in coastal northwestern California. The national park was F E R N S established in 1968. In 1994, a cooperative agreement with the California Department of Parks and Recreation added Del Norte Coast, Prairie Creek, Athyriaceae – Lady Fern Family and Jedediah Smith Redwoods state parks to form a single administrative Athyrium filix-femina var. cyclosporum • northwestern lady fern unit. Together they comprise about 133,000 acres (540 km2), including 37 miles of coast line. Almost half of the remaining old growth redwood forests Blechnaceae – Deer Fern Family are protected in these four parks. -

Gathered Food Plants in the Mountains

34063_Rivera.qxd 7/2/07 2:03 PM Page 1 Gathered Food Plants in the Mountains of Castilla–La Mancha (Spain): Ethnobotany and Multivariate Analysis1 Diego Rivera*,2, Concepción Obón3, Cristina Inocencio3, Michael Heinrich4, Alonso Verde2, José Fajardo2, and José Antonio Palazón5 2 Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, Spain 3 Departamento de Biología Aplicada, EPSO, Universidad Miguel Hernández, 03312 Orihuela, Alicante, Spain 4 Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, The School of Pharmacy, Univ. London, 29–39 Brunswick Sq. London, WC1N 1AX, United Kingdom 5 Departamento de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, Spain * Corresponding author: Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, Spain; e-mail: [email protected] GATHERED FOOD PLANTS IN THE MOUNTAINS OF CASTILLA–LA MANCHA (SPAIN): ETHNOBOTANY AND MULTIVARIATE ANALYSIS. Gathered food plants (GFPs) (wild and weeds) are crucial for under- standing traditional Mediterranean diets. Combining open interviews and free–listing ques- tionnaires, we identified 215 GFP items, i.e., 53 fungi and 162 from 154 vascular plant species. The variation in frequency and in salience among the items follows a rectangular hyperbola. Highly salient species were Silene vulgaris (Moench) Garcke, Scolymus hispani- cus L., and Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Salience and frequency showed no correlation with the expected health benefits of each species. Regional frequency in the Mediter- ranean and local frequency are directly related. Thus, local food plants are much less “local” than expected. Different types of culinary preparations provide the most information in the cluster analysis of variables. -

Lajiluettelo 2019

Lajiluettelo 2019 Artlistan 2019 Checklist 2019 Helsinki 2020 Viittausohje, kun viitataan koko julkaisuun: Suomen Lajitietokeskus 2020: Lajiluettelo 2019. – Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. Viittausohje, kun viitataan osaan julkaisusta, esim.: Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernandez-Triana, J., Jussila, R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. 2020: Hymenoptera, pistiäiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2020: Lajiluettelo 2019. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. Citerande av publikationen: Finlands Artdatacenter 2020: Artlistan 2019. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors Citerande av en enskild taxon: Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernandez-Triana, J., Jussila, R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. 2020. Hymenoptera, steklar. – I: Finlands Artdatacenter 2020: Artlistan 2019. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors Citation of the publication: FinBIF 2020: The FinBIF checklist of Finnish species 2019. – Finnish Biodiversity Information Facility, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki Citation of a separate taxon: Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernandez-Triana, J., Jussila, R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. 2020: Hymenoptera, sawflied, wasps, ants and bee. – In: FinBIF 2020: The FinBIF checklist of Finnish species 2019. – Finnish Biodiversity -

Exotic Plants in the Australian Alps Including a Case Study of the Ecology of Achillea Millefolium, in Kosciuszko National Park

Exotic Plants in the Australian Alps Including a Case Study of the Ecology of Achillea Millefolium, in Kosciuszko National Park Author Johnston, Frances Mary Published 2006 Thesis Type Thesis (PhD Doctorate) School School of Environmental and Applied Science DOI https://doi.org/10.25904/1912/3730 Copyright Statement The author owns the copyright in this thesis, unless stated otherwise. Downloaded from http://hdl.handle.net/10072/365860 Griffith Research Online https://research-repository.griffith.edu.au EXOTIC PLANTS IN THE AUSTRALIAN ALPS INCLUDING A CASE STUDY OF THE ECOLOGY OF ACHILLEA MILLEFOLIUM, IN KOSCIUSZKO NATIONAL PARK Frances Mary Johnston B.Sc. (Hons) A thesis submitted in fulfilment of the requirements of the Degree of Doctor of Philosophy School of Environmental and Applied Sciences Faculty of Environmental Sciences Griffith University Gold Coast August 2005 DECLARATION OF ORIGINALITY This work has not previously been submitted for a degree or diploma in any university. To the best of my knowledge and belief, this thesis represents my original research except where otherwise acknowledged in the text. Frances Johnston August 2005 FORWARD “In a small section of the garden a tiny weed spoke to the blooms that grew there. ‘Why,’ he asked, ‘does the gardener seek to kill me? Do I not have a right to life? Are my leaves not green, as yours are? Is it too much to ask that I be allowed to grow and see the sun?’ The blooms pondered on this, and decided to ask the gardener to spare the weed. He did so. Day by day the weed grew, stronger and stronger, taller and taller, its leaves covering the other plants, its roots spreading. -

Boraginaceae), with an Emphasis on the Popcornflowers (Plagiobothrys)

Diversification, biogeography, and classification of Amsinckiinae (Boraginaceae), with an emphasis on the popcornflowers (Plagiobothrys) By Christopher Matthew Guilliams A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Integrative Biology in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Bruce G. Baldwin, Chair Professor David Ackerly Professor Brent Mishler Professor Patrick O'Grady Summer 2015 Abstract Diversification, biogeography, and classification of Amsinckiinae (Boraginaceae), with an emphasis on the popcornflowers (Plagiobothrys) by Christopher Matthew Guilliams Doctor of Philosophy in Integrative Biology University of California, Berkeley Professor Bruce G. Baldwin, Chair Amsinckiinae is a diverse and ecologically important subtribe of annual herbaceous or perennial suffrutescent taxa with centers of distribution in western North America and southern South America. Taxa in the subtribe occur in all major ecosystems in California and more broadly in western North America, from the deserts of Baja California in the south where Johnstonella and Pectocarya are common, north to the ephemeral wetland ecosystems of the California Floristic Province where a majority of Plagiobothrys sect. Allocarya taxa occur, and east to the Basin and Range Province of western North America, where Cryptantha sensu stricto (s.s.) and Oreocarya are well represented. The subtribe minimally includes 9 genera: Amsinckia, Cryptantha s.s., Eremocarya, Greeneocharis, Harpagonella, Johnstonella, Oreocarya, Pectocarya, and Plagiobothrys; overall minimum-rank taxonomic diversity in the subtribe is ca. 330-342 taxa, with ca. 245--257 taxa occurring in North America, 86 in South America, and 4 in Australia. Despite their prevalence on the landscape and a history of active botanical research for well over a century, considerable research needs remain in Amsinckiinae, especially in one of the two largest genera, Plagiobothrys. -

Plant List for Lawn Removal

VERY LOW WATER USE PLANTS Trees * Aesculus californica California buckeye * Cercis occidentalis western redbud * Fremontodendron spp. flannel bush * Pinus abiniana foothill pine * Quercus agrifolia coast live oak * Quercus wislizeni interior live oak Shrubs * Adenostoma fasciciulatum chamise * Arctostaphylos spp. manzanita * Artemesia californica California sagebrush * Ceanothus spp wild lilac * Cercocarpus betuloides mountain mahogany * Amelanchier alnifolia service berry * Dendromecon spp. bush poppy * Heteromeles arbutifolia toyon * Mahonia nevinii Nevin mahonia Perennials * Artemesia tridentata big sagebrush Ballota pseudodictamnus Grecian horehouond * Monardella villosa coyote mint * Nasella needlegrass Penstemon centranthifolius "Scarlet * scarlet bugler penstemon Bugler" * Romneay coulteri Matilija poppy * Salvia apiana white sage * Sisyrinchium bellum blue-eyed grass * Trichostema lanatum woolly blue curls Edibles Olea europaea olive Opunita spp. prickly pear/cholla Cactus and Succulents Cephalocereus spp. old man cactus Echinocactus barrel cactus Graptopetalum spp graptopetalum Bunch Grasses * Bouteloua curtipendula sideoats gramma * Festuca idahoensis Idaho fescue * Leymus condensatus 'Canyon Prince' giant wild rye Bulbs Amaryllis belladona naked lady * Brodiaea spp. brodiaea Colchicum agrippium autumn crocus Muscari macrocarpum grape hyacinth Narcissus spp. daffodil Scilla hughii bluebell Scilla peruviana Peruvian lily Annuals Dimorphotheca spp. African daisy * Eschscholzia californica California poppy Mirabilis jalapa four -

Catálogo Florístico Del Parque Nacional Picos De Europa

Catálogo florístico del Parque Nacional Picos de Europa DOCUMENTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO (GIJÓN) 8:1-312 (2011) 1 Catálogo florístico del Parque Nacional Picos de Europa J. Ignacio Alonso Felpete | Sara González Robinson Ana Fernández Rodríguez | Ivan Sanzo Rodríguez Amparo Mora Cabello de Alba | Álvaro Bueno Sánchez Tomás E. Díaz González !"#$%&'(") 8 Gijon, ./00 DOCUMENTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO (GIJÓN) 8:1-312 (2011) 3 Agradecimientos El desarrollo de este catálogo Xorístico ha sido posible gracias a la colaboración de un gran número de personas. Debemos destacar el apoyo prestado por el Parque Nacional Picos de Europa que ha co8nanciado la presente publicación y 8nanció durante 2007 y 2008 el desarrollo de los proyectos: Avances en el catálogo $orístico del Parque Nacional Picos de Europa y Actualización del catálogo $orístico del Parque Nacional Picos de Europa . Los autores desean expresar su agradecimiento al Dr. Herminio S. Nava, del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, por el entusiasmo con el que acogió la idea de completar el catálogo Xorístico del Parque, revisando con gusto multitud de pliegos y participando en las campañas de recolección que se han realizado durante estos últimos años, con objeto de completar algunas lagunas Xorísticas. Igualmente queremos expresar nuestro reconocimiento al Padre Manuel Laínz Gallo, por el apoyo bibliográ8co prestado y por su continuada labor como catalizador de un esfuerzo colectivo que ha sido el germen de numerosas aportaciones corológicas, siempre de alto interés para el territorio de estudio, y que han sido recogidas en un prolijo número de publicaciones. -

Vascular Plants of Santa Cruz County, California

ANNOTATED CHECKLIST of the VASCULAR PLANTS of SANTA CRUZ COUNTY, CALIFORNIA SECOND EDITION Dylan Neubauer Artwork by Tim Hyland & Maps by Ben Pease CALIFORNIA NATIVE PLANT SOCIETY, SANTA CRUZ COUNTY CHAPTER Copyright © 2013 by Dylan Neubauer All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without written permission from the author. Design & Production by Dylan Neubauer Artwork by Tim Hyland Maps by Ben Pease, Pease Press Cartography (peasepress.com) Cover photos (Eschscholzia californica & Big Willow Gulch, Swanton) by Dylan Neubauer California Native Plant Society Santa Cruz County Chapter P.O. Box 1622 Santa Cruz, CA 95061 To order, please go to www.cruzcps.org For other correspondence, write to Dylan Neubauer [email protected] ISBN: 978-0-615-85493-9 Printed on recycled paper by Community Printers, Santa Cruz, CA For Tim Forsell, who appreciates the tiny ones ... Nobody sees a flower, really— it is so small— we haven’t time, and to see takes time, like to have a friend takes time. —GEORGIA O’KEEFFE CONTENTS ~ u Acknowledgments / 1 u Santa Cruz County Map / 2–3 u Introduction / 4 u Checklist Conventions / 8 u Floristic Regions Map / 12 u Checklist Format, Checklist Symbols, & Region Codes / 13 u Checklist Lycophytes / 14 Ferns / 14 Gymnosperms / 15 Nymphaeales / 16 Magnoliids / 16 Ceratophyllales / 16 Eudicots / 16 Monocots / 61 u Appendices 1. Listed Taxa / 76 2. Endemic Taxa / 78 3. Taxa Extirpated in County / 79 4. Taxa Not Currently Recognized / 80 5. Undescribed Taxa / 82 6. Most Invasive Non-native Taxa / 83 7. Rejected Taxa / 84 8. Notes / 86 u References / 152 u Index to Families & Genera / 154 u Floristic Regions Map with USGS Quad Overlay / 166 “True science teaches, above all, to doubt and be ignorant.” —MIGUEL DE UNAMUNO 1 ~ACKNOWLEDGMENTS ~ ANY THANKS TO THE GENEROUS DONORS without whom this publication would not M have been possible—and to the numerous individuals, organizations, insti- tutions, and agencies that so willingly gave of their time and expertise.