CAHIERS Lorrains

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dépliant Rando Saulnois Web.Indd

Soret P Bois de la Roville la Croix Godefroy SAINT-AVOLD Table d'orientation ������������������ la Trapelle �� � � � � ������������ Rémilly Noirmoi ���������� 7,4 Bois Rouge �������������� ����������������� Réserve Naturelle Régionalele Pendant le Petit Tremblois ������� ���������� ��������� km de la Côte de Delme �� � � SARRALBE Haut de Foug La Tensch Nelling �������������������� ���� Saint-Epvre Léning Bois du Télégraphe Bois de la Goulotte Lesse ����������� ������ Nobrombois Chenois ������������������� ����������������� Réning Insming Baudrecourt Bailloux Obrick ���������� ��������������������� �������� Gellemagne Francaltroff ��������� Bois Jacquin Virming ����������������� ������������������������������������ 0,6 km le Ta ���������������������������������������������������������� Morville 3,8 km �������� ����������������������������������� -sur-Nied Lucy Neufvillage������� Vittersbourg ����������������������� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ������������ ���������� ������� Nieusson METZ ����������� �������� ������� Bermering i ���������������������������������������������������������� Baronville Montdidier ������������������ ��������� P Juville Villers Altwiller i Bacourt D 674 Givrycourt ������������� �������� ����������������������������������������������������������� la Lampe -sur-Nied Marthille Albestroff Ruisseau de la Lampe 2,4 km Champ de l'Oie Honskirch la Paule ������������ � �������������������������������������� MORHANGE Vahl-lès SARRE-UNION Batoux ������ Chicourt Archain ����������� �������������� ������������������� -

Des Climatiseurs Et Systèmes De Rafraîchissement Pour

Dossier spécial Conseil 25 Communautaire renouvelé Le journal de la Communauté de Communes du Saulnois SaulnoisAutomne 2020 w ÉDITO mag w À LA UNE Madame, Monsieur, DES CLIMATISEURS ET SYSTÈMES La nouvelle gouvernance communautaire DE RAFRAÎCHISSEMENT POUR LES vient d’être installée, dans un calendrier bousculé par la crise sanitaire due à CINQ MULTI-ACCUEILS DU SAULNOIS la COVID-19, après que les élections Les 5 établissements d’accueil du jeune enfant de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille municipales aient été reportées. sont désormais équipés de systèmes de climatisation et de refroidissement de l'air répondant strictement Cette crise bouleverse tous nos repères aux normes et réglementations en vigueur. et va peser durablement sur notre environnement quotidien personnel et La conception de ces équipements permet d’offrir un confort maximal aux enfants et au personnel encadrant. professionnel. La température ambiante sera ainsi contrôlée et régulée tout au long de l’année, en accord avec les préconisations Plus que jamais, notre territoire a besoin officielles. d’être rassemblé et de mobiliser toutes les solidarités pour amortir les effets de la crise économique et sociale qui s’annonce. C’est dans cet esprit, que la nouvelle assemblée que j’ai l’honneur de présider s’engage pour le Saulnois, avec pour objectifs de : - conforter le bien vivre de nos habitants au travers d’une offre de services, d’actions et d’animations culturelles et festives, au plus proche de leurs préoccupations, - œuvrer pour nos 128 communes en construisant un schéma de mutualisation ambitieux, - aménager et développer l’attractivité économique et touristique du Saulnois, - répondre aux enjeux de diversification des activités agricoles, des circuits-courts et d’écologie territoriale. -

Reports De Collectes

REPORTS DE COLLECTES En raison des fêtes de fin d’année, la collecte des déchets ménagers du mercredi 25 décembre 2019 sera annulée ; quant au mercredi 1 er janvier 2020, elle sera reportée au jeudi 02 janvier 2020 pour les communes suivantes : Fresnes en Saulnois – Oriocourt – Laneuveville en Saulnois – Fonteny – Viviers – Xocourt – Puzieux – Alaincourt la Côte – Liocourt – Juville – Tincry – Bacourt – Morville sur Nied – Lucy – Prévocourt – Hannocourt – Frémery – Oron – Chicourt – Bréhain – Château-Bréhain – Villers sur Nied - Marthille Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille au soir. ---------------------- En raison des fêtes de fin d’année, les collectes des déchets ménagers des mercredis 25 décembre 2019 et mercredi 1 er janvier 2020 seront reportées respectivement au vendredi 27 décembre 2019 et 02 janvier 2020 pour les communes suivantes : Salonnes – Chambrey – Pettoncourt – Grémecey – Attilloncourt – Bioncourt – Aboncourt sur Seille – Manhoué – Malaucourt sur Seille – Fossieux – Ajoncourt – Aulnois sur Seille – Craincourt – Lemoncourt – Jallaucourt – Munster – Givrycourt – Vibersviller – Honskirch – Vittersbourg - Insming - Réning Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille au soir. -------------------------- En raison des fêtes de fin d’année, les collectes des déchets ménagers du jeudi 26 décembre 2019 sera annulée ; quant au jeudi 02 janvier 2020, elle sera reportée au vendredi 03 janvier 2020 pour les communes suivantes : Bourdonnay – Gélucourt – Lagarde – Lindre Basse – Maizières les Vic – Ommeray - Tarquimpol Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille au soir. ----------------------------- En raison des fêtes de fin d’année, les collectes des déchets ménagers des jeudis 26 décembre 2019 et 02 janvier 2020 seront reportées respectivement aux vendredis 27 décembre 2019 et 03 janvier 2020 pour les communes suivantes : Dieuze – Lindre Haute Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille au soir. -

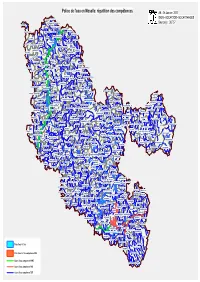

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

CC Du Saulnois

Communes membres : 0 ortrait P Foncier Aboncourt-sur-Seille, Achain, Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte, Albestroff, Amelécourt, Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille, Bacourt, Bassing, Baudrecourt, Bellange, Bénestroff, Bermering, Bezange-la-Petite, Bidestroff, Bioncourt, Blanche- Église, Bourgaltroff, Bourdonnay, Bréhain, Burlioncourt, Chambrey, Château- Bréhain, Château-Salins, Château-Voué, Chenois, Chicourt, Conthil, Craincourt, Cutting, Dalhain, Delme, Dieuze, Domnom-lès-Dieuze, Donjeux, Donnelay, Fonteny, Fossieux, Francaltroff, Frémery, Fresnes-en-Saulnois, Gelucourt, Gerbécourt, Givrycourt, Grémecey, Guébestroff, Guéblange-lès-Dieuze, Guébling, CC du Saulnois Val-de-Bride, Guinzeling, Haboudange, Hampont, Hannocourt, Haraucourt-sur- Seille, Honskirch, Insming, Insviller, Jallaucourt, Juvelize, Juville, Lagarde, Laneuveville-en-Saulnois, Lemoncourt, Léning, Lesse, Ley, Lezey, Lidrezing, Lindre- Basse, Lindre-Haute, Liocourt, Lhor, Lostroff, Loudrefing, Lubécourt, Lucy, Maizières-lès-Vic, Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Marimont-lès-Bénestroff, Marsal, Marthille, Molring, Moncourt, Montdidier, Morville-lès-Vic, Morville-sur- Nied, Moyenvic, Mulcey, Munster, Nébing, Neufvillage, Obreck, Ommeray, Oriocourt, Oron, Pettoncourt, Pévange, Prévocourt, Puttigny, Puzieux, Réning, Riche, Rodalbe, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Epvre, Saint-Médard, Salonnes, Sotzeling, Tarquimpol, Tincry, Torcheville, Vahl-lès-Bénestroff, Vannecourt, Vaxy, Vergaville, Vibersviller, Vic-sur-Seille, Villers-sur-Nied, Virming, Vittersbourg, Viviers, Wuisse, Xanrey, Xocourt, -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

Tableau Des Electeurs

ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 ANNEXE À L'ARRÊTÉ N° 2017-DCL/4 - 150 DU 7 JUILLET 2017 PORTANT ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX Qualité civilité NOM Prénom COMMUNE Remplaçant de 1. Députés et Sénateurs député M. AREND Christophe député M. BELHADDAD Belkhir député M. DI FILIPPO Fabien député M. HAMMOUCHE Brahim député M. LIOGER Richard député M. MENDES DA SILVA Ludovic député Mme RAUCH Isabelle député Mme TRISSE Nicole député Mme ZANNIER Hélène sénateur M. GROSDIDIER François sénateur M. LEROY Philippe sénateur M. MASSERET Jean-Pierre sénateur M. MASSON Jean-Louis sénateur M. TODESCHINI Jean-Marc 2. Conseillers Régionaux conseiller régional Mme BAILLOT Catherine MOSELLE conseiller régional M. BOHL Jean-Luc MOSELLE conseiller régional M. BOUCHER André MOSELLE conseiller régional M. BROCCOLI Walter MOSELLE conseiller régional Mme BRUCKMANN Patricia MOSELLE conseiller régional Mme BURG Laurence MOSELLE conseiller régional M. CASSARO Alexandre MOSELLE conseiller régional Mme CONIGLIO Stéfanie MOSELLE conseiller régional Mme DILIGENT Carmen MOSELLE conseiller régional M. ENGELMANN Fabien MOSELLE conseiller régional M. GOURLOT Thierry MOSELLE conseiller régional Mme GROLET Françoise MOSELLE conseiller régional M. HELFGOTT Jackie MOSELLE conseiller régional M. HOFF Hervé MOSELLE conseiller régional M. HORY Thierry MOSELLE conseiller régional M. KHALIFE Khalifé MOSELLE conseiller régional Mme KIS Stéphanie MOSELLE conseiller régional Mme KUNTZ Marie-Louise MOSELLE conseiller régional M. LIOUVILLE Jean-Pierre MOSELLE conseiller régional Mme MASSERET Natacha MOSELLE MASSERET Jean-Pierre conseiller régional Mme MULLER-BECKER Nicole MOSELLE conseiller régional M. PFEFFER Kévin MOSELLE conseiller régional M. PHILIPPOT Florian MOSELLE conseiller régional M. SADOCCO Rémy MOSELLE conseiller régional Mme SARTOR Marie-Rose MOSELLE conseiller régional M. -

Official Journal C 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990

yr-^^ /*/*• • "I "Y* 1 ISSN 0378-6986 Official Journal c 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990 English edition Information and Notices Notice No Contents Page I Information II Preparatory Acts Commission 90/C 30/01 Proposal for Council Directive amending Directive 86/465/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Federal Republic of Germany) 1 90/C 30/02 Proposal for a Council Directive concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (France) 35 90/C 30/03 Proposal for Council Directive amending Directive 81/645/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Greece) 50 90/C 30/04 Amended proposal for a Council Directive on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings 51 90/C 30/05 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations 89 90/C 30/06 Re-examined proposal for a Council Directive on company law concerning single- member private limited companies 91 90/C 30/07 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit 92 90/C 30/08 Re-examined proposal for a: — Council Directive amending Directive 86/298/EEC on rear-mounted roll-over protection structures narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 87/402/EEC on roll-over protection structures mounted at the front of narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 77/536/EEC on roll-over protection structures for tractors (standard) 95 Price: 12 ECU 8. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Grand Est Département : (57) Moselle Ville : Sarrebourg Liste des communes couvertes : Aboncourt-sur-Seille ((57) Moselle), Abreschviller ((57) Moselle), Achain ((57) Moselle), Ajoncourt ((57) Moselle), Alaincourt-la-Côte ((57) Moselle), Albestroff ((57) Moselle), Amelécourt ((57) Moselle), Arzviller ((57) Moselle), Aspach ((57) Moselle), Assenoncourt ((57) Moselle), Attilloncourt ((57) Moselle), Aulnois-sur-Seille ((57) Moselle), Avricourt ((57) Moselle), Azoudange ((57) Moselle), Bacourt ((57) Moselle), Barchain ((57) Moselle), Bassing ((57) Moselle), Baudrecourt ((57) Moselle), Bébing ((57) Moselle), Bellange ((57) Moselle), Belles-Forêts ((57) Moselle), Bénestroff ((57) Moselle), Berling ((57) Moselle), Bermering ((57) Moselle), Berthelming ((57) Moselle), Bettborn ((57) Moselle), Bezange-la-Petite ((57) Moselle), Bickenholtz ((57) Moselle), Bidestroff ((57) Moselle), Bioncourt ((57) Moselle), Blanche-Église ((57) Moselle), Bourdonnay ((57) Moselle), Bourgaltroff ((57) Moselle), Bourscheid ((57) Moselle), Bréhain ((57) Moselle), Brouderdorff ((57) Moselle), Brouviller ((57) Moselle), Buhl-Lorraine ((57) Moselle), Burlioncourt ((57) Moselle), Chambrey ((57) Moselle), Château-Bréhain ((57) Moselle), Château-Salins ((57) Moselle), Château-Voué ((57) Moselle), Chenois ((57) Moselle), Chicourt ((57) Moselle), Conthil ((57) Moselle), Craincourt ((57) Moselle), Cutting ((57) Moselle), Dabo ((57) Moselle), Dalhain ((57) Moselle), Danne-et-Quatre-Vents -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 57 MOSELLE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 57 - MOSELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 57-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 57-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 57-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 57-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la -

Carte Des EPCI De Moselle

Département de la Moselle Carte des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale EVRANGE HAGEN MONDORFF BASSE-RENTGENPUTTELANGE-LES-THIONVILLE REDANGE RUSSANGE RODEMACK MERSCHWEILLER BEYREN-LES-SIERCK APACH THIL ZOUFFTGEN HAUTE-KONTZ MANDEREN VILLERUPT CONTZ-LES-BAINS BREISTROFF-LA-GRANDE ROUSSY-LE-VILLAGE RETTEL RUSTROFF VOLMERANGE-LES-MINES RITZING LAUNSTROFF AUDUN-LE-TICHE FIXEM GAVISSE SIERCK- OTTANGE BOUST -LES- BERG-SUR-MOSELLE-BAINS KIRSCH-LES-SIERCK CC pays Val d'Alzette KANFEN CC Cattenom MALLING WALDWISSE et environs MONTENACH REMELING HUNTING HETTANGE-GRANDE KIRSCHNAUMEN ENTRANGE CATTENOM AUMETZ KERLING-LES-SIERCK HALSTROFF ROCHONVILLERS ESCHERANGE TRESSANGE Garche CC des trois GRINDORFF-BIZING SCHWERDORFF KOENIGSMACKER Frontières BOULANGE MANOM BASSE-HAM FLASTROFF THIONVILLE HAVANGE LAUMESFELD ANGEVILLERS OUDRENNE WALDWEISTROFF CA Portes de France-Thionville VALMESTROFFELZANGE MONNEREN COLMEN ALGRANGE NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE KUNTZIG FONTOY YUTZ BUDLING SAINT-FRANCOIS-LACROIX INGLANGE TERVILLE VECKRING BIBICHE NILVANGE FILSTROFF DISTROFF GUERSTLING BUDING KEMPLICH HAYANGE LOMMERANGE KNUTANGE ILLANGE MENSKIRCH FLORANGE KLANG SEREMANGE-ERZANGE STUCKANGE CC du Bouzonvillois HEINING-LES-BOUZONVILLE NEUFCHEF METZERVISSE KEDANGE-SUR-CANNER DALSTEIN CA Val de BERTRANGE BOUZONVILLE CC de l'Arc Mosellan CHEMERY-LES-DEUX VOELFLING-LES-BOUZONVILLE FAMECK GUENANGE Fensch UCKANGE VOLSTROFF METZERESCHE CHATEAU-ROUGE VILLING HOMBOURG-BUDANGE FREISTROFF RANGUEVAUX OBERDORFF EBERSVILLER VAUDRECHING ALZING BERVILLER-EN-MOSELLE RICHEMONT -

Membres CLECT Validée En CC De Juillet 2019

COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES " C L E C T " ANNEXE A LA DELIBERATION N°CCSDCC19053 du 22/07/2019 Représentant désigné Commune Nom Prénom ABONCOURT SUR SEILLE BAGNON Fabrice ACHAIN LITZENBOURGER Jean-Pierre AJONCOURT VERHEE René ALAINCOURT LA COTE DOYEN Bernard ALBESTROFF MUSSOT Germain AMELECOURT CHAIZE Gérard ATTILLONCOURT NONET Béatrice AULNOIS SUR SEILLE PROVOST Jean-Luc BACOURT BOUCHY Cédric BASSING LEGRAND Christian BAUDRECOURT BIZE Martine BELLANGE CAMPADIEU Marcel BENESTROFF BARBIER Max BERMERING CHMIELEWSKA Didier BEZANGE LA PETITE SEVE Hervé BIDESTROFF BELLO Hervé BIONCOURT PERRIN Christine BLANCHE EGLISE ROUSSELLE Olivier BOURDONNAY BARBIER Armelle BOURGALTROFF HINSCHBERGER Sylvain BREHAIN BUTLINGAIRE Olivier BURLIONCOURT RICATTE François CHAMBREY GROSJEAN Mathieu CHATEAU BREHAIN COLASSE Charles CHATEAU SALINS BENIMEDDOURENE Gaëtan CHATEAU VOUE SCHMITT-KNAFF Isabelle CHENOIS SANSON Stéphane CHICOURT LECLECH Alain CONTHIL STEMART Thierry CRAINCOURT FISCHER Didier CUTTING JACQUOT Nicolas DALHAIN CONTE Didier DELME RISSE Jean-Louis DIEUZE LORMANT Fernand DOMNOM LES DIEUZE THIRION Micheline DONJEUX LEMOINE Serge 1/3 Représentant désigné Commune Nom Prénom DONNELAY CHAMANT Christian FONTENY DONATIN Alain FOSSIEUX GERARD François FRANCALTROFF BINTZ Bruno FREMERY PERRIN Jean-Luc FRESNES EN SAULNOIS CIARAMELLA Raphaël GELUCOURT VAUTRIN Nicolas GERBECOURT DEHAND Jacques GIVRYCOURT ZIMMERMANN Jacques GREMECEY BLAISIN Pierre GUEBESTROFF CHATEAUX Thierry GUEBLANGE LES DIEUZE VOINOT Gilbert GUEBLING