FICAP Pomacle 51 DDAE PART 2 Et Imp 13 Dec 2016

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Reims) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Anthenay (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 7 M. ALLART David Mme BENDJEGUELLAL Yasmina M. BERNIER Alain M. BERNIER Marc-Antoine Mme DELACOURT Sylvie M. DIOUY Guy M. DIOUY Hervé M. GUIDEZ Bruno Mme LAURIN Cathy M. MOREAU Hubert M. NAEYAERT Nicolas M. VINCENT Yannick Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aougny (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. AUBIN Eric Mme AUBIN Sylvie M. BERLOT Christian M. BERNARDO François M. DHUICQ Benôit M. FAILLIOT Sébastien M. LEQUART Alain M. LEROY Frédéric M. MERCIER Julien M. POUGNIET Aymeric M. RAMBOUT Raphaël M. RAULIN Bruno M. VAN DRIESSCHE Benoît Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Arcis-le-Ponsart (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BERNIER David M. BILLET Julien M. COPET Frédéric M. DUBOIS Jean-Luc Mme GUILLEMIN Aude M. JOBERT Antoine M. MALAPEL Bernard M. PELLETIER Guillaume M. PIERROT Gérard M. PILORGET Stéphane Page 4 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aubérive (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 Mme ALLART Nadine M. CAMUS Nicolas M. CARRY David M. FAVRE Vincent M. GALICHET Jean-Paul M. GILLE Fabrice M. JACQUET Thierry M. LEMERY Basile M. LOGIE Emmanuel M. LORIN Gérald M. -

Télécharger Le Dépliant Des Horaires

Ligne 230 AUMÉNANCOURT - REIMS Ligne 240 POMACLE - WITRY - REIMS Auménancourt > Reims Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Mercredi Samedi Pomacle > Witry > Reims Période scolaire oui oui oui oui oui oui oui Période vacances scolaires oui oui oui oui oui oui oui Toute l’année Lundi à Vendredi Samedi Place de la mairie 06:59 06:59 08:00 08:11 06:59 06:59 08:00 08:11 13:40 13:40 06:59 08:59 13:40 13:40 POMACLE Grand Place 06:41 --- --- --- --- --- 13:06 --- --- --- --- --- --- 06:41 --- 13:06 ST-ETIENNE-SUR-SUIPPE Abri D20 07:00 07:00 08:01 08:12 07:00 07:00 08:01 08:12 13:41 13:41 07:00 09:00 13:41 13:41 LAVANNES Abri église 06:48 --- --- --- --- --- 13:13 --- --- --- --- --- --- 06:48 --- 13:13 AUMÉNANCOURT-LE-GRAND Mairie 07:03 07:03 08:04 08:15 07:03 07:03 08:04 08:15 13:44 13:44 07:03 09:03 13:44 13:44 CAUREL Mairie 06:53 --- --- --- --- --- 13:18 --- --- --- --- --- --- 06:53 --- 13:18 AUMÉNANCOURT-LE-PETIT Place de la mairie 07:06 07:06 08:07 08:18 07:06 07:06 08:07 08:18 13:47 13:47 07:06 09:06 13:47 13:47 Chantereine 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:25 14:55 15:50 16:50 17:55 19:20 20:05 07:00 10:00 13:25 Église 07:10 07:10 --- --- 07:10 07:10 --- --- 13:51 13:51 07:10 09:10 13:51 13:51 Gambetta 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:27 14:57 15:52 16:52 17:57 19:22 20:07 07:02 10:02 13:27 PONTGIVART WITRY- Arrêt 5 rue de la Libération 07:12 07:12 --- --- 07:12 07:12 --- --- 13:53 13:53 07:12 09:12 13:53 13:53 LÈS-REIMS Conio 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:29 14:59 15:54 16:54 17:59 19:24 20:09 07:04 10:04 13:29 BOURGOGNE -

Coge BIOMA Pomacle 51 DDAE PART 2 Et Imp V1 13 Dec 2016

PARTIE 2 ETUDE D'IMPACT DDAE cogénération Biomasse - BV Dijon 625 20 09 - V1 2016 Partie 2 Etude d’impact Page 1 1 OBJECTIF DE L'ETUDE D'IMPACT L’étude d’impact a pour objectifs de : • Susciter la prise de conscience de l’exploitant sur l’adéquation ou non de l’installation projetée par rapport au site retenu. • Donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet et de leur fournir des moyens de contrôle, • Informer le public et les associations, les élus et les conseils municipaux, • Permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement. Cette étude présente : • L’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur l’environnement, • L'analyse de l'état initial du site et de son environnement, • L'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation. Elle précise : • La nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols, • La nature et le volume des déchets, • Les conditions d’utilisation de l'eau, • L’environnement sonore des installations, • Les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur l’environnement, • La justification des projets et solutions retenus. Rappelons que le niveau de détail de l’étude d’impact doit être cohérent avec les risques et nuisances de l’établissement pour l’aspect considéré et en fonction de la sensibilité du milieu environnant. -

The Willows Inn

THE WILLOWS INN CHAMPAGNE SPECIAL CLUB CHAMPAGNE Alexandre Lenique ‘Secret de Famille’ Brut Nature, Cotes de Blanc 2006 250 A. Margaine ‘Verzy’ Blanc de Blanc, Montagne de Reims 2012 225 Didier-Ducos ‘Cuvée Absolu Meunier Brut’ Vallée de la Marne NV 95 Mousse Fils ‘Cuisles’ Pinot Meunier, Valllée de la Marne 2014 300 André Beaufort ‘Brut Reserve’ Ambonnay Grand Cru NV 160 Pierre Gimmonet & Fils ‘Chouilly’ Grand Cru, Cote de Blancs 2012 390 André Beaufort ‘Brut’ Polisy NV 125 Pierre Gimmonet & Fils ‘Cramant’ Grand Cru, Cote de Blancs 2012 400 Lelarge-Pugeot ‘Bises’ Extra-Brut Blanc de Blancs, Vrigny, Montagne de Reims NV 135 Gaston-Chiquet ‘Dizy’ Brut’ Vallée de la Marne 2009 220 Egly-Ouriet ‘Tradition’ Brut Ambonnay Grand Cru NV 235 Egly-Ouriet ‘Les Crayeres’ Brut Blanc de Noirs, Ambonnay Grand Cru NV 340 SPARKLING H. Billiot ‘Cuvée Julie’ Ambonnay Grand Cru NV 225 Archipelago, Seigerrebe Pétillant Naturel, Lopez Island Vineyards, Lopez Island 75 Chartogne-Taillet ‘Sainte Anne’ Brut, Merfy, Montagne de Reims NV 125 Syncline Cellars ‘Scintillation’ Gruner Veltliner, Columbia Gorge 2016 85 Chartogne-Taillet ‘Chemin de Reims’ Extra Brut, Merfy, Montagne de Reims 2011 185 St. Reginald Parish ‘Sparkle Motion’ Brut Nature Blanc de Noir, Yamhill-Carlton 120 Hervy-Quenardel, Brut, Verzenay Grand Cru 2008 [1.5L] 420 Roots ‘Art Brut’ Blanc de Noir, Sienna Ridge Estate, Red Hills Douglas County 2011 75 Analemma, Blanc de Noirs, Atavus Vineyard, Columbia Gorge 2015 140 ROSÉ CHAMPAGNE Marc Hebrart, Brut Rosé, 1er Cru Mareuil-sur-Ay, Vallée de la Marne -

POTS En Cours De Finalisation - Mise À Jour Du 04/04/2014

POTS en cours de finalisation - mise à jour du 04/04/2014 Circonscription Communes Sigle Nom de l'école Reims Nord CAUROY LES HERMONVILLE EE CAUROY LES HERMONVILLE Epernay CHATILLON SUR MARNE EE CHATILLON SUR MARNE Epernay CHATILLON SUR MARNE EM CHATILLON SUR MARNE Epernay CHAUMUZY EP CHAUMUZY Sezanne CONNANTRE EE CONNANTRE Sezanne CONNANTRE EM CONNANTRE Reims Nord CORMICY EE CORMICY Reims Nord CORMICY EM CORMICY Reims Nord COURCY EE LE VILLAGE - COURCY Reims Nord COURCY EM COURCY Epernay CUCHERY EP CUCHERY Epernay DORMANS EECENTRE Epernay DORMANS EM LES ERABLES Sezanne FERE CHAMPENOISE EE FERE CHAMPENOISE Sezanne FERE CHAMPENOISE EM FERE CHAMPENOISE Sezanne FROMENTIERES EE MARCEL JERGER Sezanne FROMENTIERES EM FROMENTIERES Chalons Ouest GRAUVES EE GRAUVES Chalons Ouest GRAUVES EM GRAUVES Epernay HAUTVILLERS EE HAUTVILLERS Epernay HAUTVILLERS EM HAUTVILLERS Reims Nord HERMONVILLE EM HERMONVILLE Epernay IGNY COMBLIZY EP IGNY COMBLIZY Reims Nord LAVANNES EE LAVANNES Reims Nord LAVANNES EM LAVANNES Sezanne LES ESSARTS LE VICOMTE EP DU CEDRE Reims Sud Est LUDES EE LUDES Reims Sud Est MAILLY CHAMPAGNE EE MAILLY CHAMPAGNE Reims Sud Est MAILLY CHAMPAGNE EM MAILLY CHAMPAGNE Sezanne MONTMIRAIL EE MONTMIRAIL Sezanne MONTMIRAIL EM MONTMIRAIL Sezanne MONTMORT LUCY EE MONTMORT LUCY Sezanne MONTMORT LUCY EM MONTMORT LUCY Reims Nord POMACLE EE POMACLE Chalons Est SAINTE-MARIE-A-PY EE SAINTE-MARIE-A-PY Chalons Est SOMMEPY TAHURE EP SOMMEPY TAHURE Reims Sud Est VAL DE VESLE EP VAL DE VESLE Vitry VANAULT LES DAMES EP VANAULT LES DAMES Sezanne VAUCHAMPS EE VAUCHAMPS Chalons Est VESIGNEUL SUR MARNE EP DE LA VALLEE DE LA CRAIE Epernay VILLE-EN-TARDENOIS EE DES 4 VENTS Epernay VILLE-EN-TARDENOIS EM VILLE-EN-TARDENOIS Vitry VITRY-EN-PERTHOIS EP JULIE DAUBIE . -

Catalogue-Parcours-C

CATALOGUE PARCOURS CCR Numéro Série rang Nom parcours Parcours km OpenrunnerDénivelé OpenrunnerAscension Lien Openrunner Identifiant OpenrunnerType 1 001 001 CCR_001_001 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - AUMENANCOURT - PONTGIVARD - ORAINVILLE - MERLET - AGUILCOURT - CONDE SUR 72 km 336 m 4,68 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1260566 1 260 566 1 SUIPPE - GUIGNICOURT - JUVINCOURT -LA VILLE AUX BOIS LES PONTAVERT - PONTAVERT - RD 19 VERS ROUCY PUIS RD 22 - CORMICY - CAUROY LES HERMONVILLE - HERMONVILLE - VILLERS FRANQUEUX - THIL - RN 44 - LA NEUVILLETTE - REIMS 2 001 002 CCR_001_002 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - LOIVRE - VILLERS FRANQUEUX - HERMONVILLE - BOUVANCOURT - JONCHERY SUR 79 km 794 m 10,05 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1260876 1 260 876 1 VESLE - BREUIL - UNCHAIR - CRUGNY - SERZY ET PRIN - SAVIGNY SUR ARDRES - FAVEROLLES ET COEMY - TRESLON - ROSNAY - GUEUX - THILLOIS - CHAMPIGNY - SAINT BRICE COURCELLES - REIMS 3 001 003 CCR_001_003 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - SAINT ETIENNE SUR SUIPPE - AUMENANCOURT - PONTGIVARD - ORAINVILLE - 47 km 280 m 5,94 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1258825 1 258 825 2 BERMERICOURT - LOIVRE - VILLERS FRANQUEUX - THIL - LA NEUVILLETTE - REIMS 4 001 004 CCR_001_004 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - SAINT ETIENNE SUR SUIPPE - BOULT SUR SUIPPE - BAZANCOURT - ISLES SUR SUIPPE - 56 km 258 m 4,61 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1252225 1 252 225 1,2 WARMERIVILLE - HEUTRÉGIVILLE - SAINT MASMES - EPOYE - LAVANNES - CAUREL - WITRY LES REIMS - BETHENY - REIMS 5 001 005 CCR_001_005 -

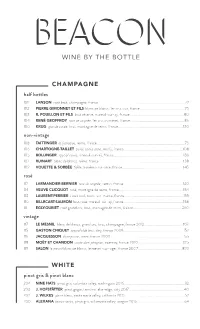

Wine by the Bottle

WINE BY THE BOTTLE CHAMPAGNE half bottles 101 LANSON rosé brut, champagne, france ..................................................................................................72 102 PIERRE GIMONNET ET FILS blanc de blancs, 1er cru, cuis, france ...................................................75 103 R. POUILLON ET FILS brut réserve, mareuil-sur-aÿ, france ..............................................................80 104 RENÉ GEOFFROY rosé de saignée, 1er cru, cumiéres, france ............................................................. 86 100 KRUG grande cuvée, brut, montagne de reims, france ..........................................................................130 non-vintage 108 TAITTINGER la francaise, reims, france ....................................................................................................73 106 CHARTOGNE-TAILLET cuvée sainte anne, merfy, france....................................................................108 105 BOLLINGER special cuvée, mareuil-sur-aÿ, france ............................................................................... 136 107 RUINART blanc de blancs, reims, france ................................................................................................138 109 VOUETTE & SORBÉE fidèle, buxières-sur-arce, france .....................................................................145 rosé 112 LARMANDIER-BERNIER rosé de saignée, vertus, france ....................................................................140 114 VEUVE CLICQUOT rosé, montagne de reims, france -

De Fin D'année !

Le Un habitant Brimontais informé est un habitant satisfait... VISIT OUR WEBSITE / www.yourshop.com MERRY Bonnes fêtes MERRY de fin d’année ! GET THE 50% EXTRA OFF! SHOP NOW! Délibérations Un calendrier 2020 vous attend en dernières pages. in this text box you can write Articles Les dates des manifestations n’etant pas encore définies pour l’année prochaine, nous ne pouvons pas vous les communiquer dès your online shop info # 11 maintenant. Infos Diverses Décembre Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant en début 2019 Associations d’année prochaine. 19/11 Marché de Noël 17/11 Un marché de Noël avec de nombreux exposants, de nombreux visiteurs et une décoration très réussie. Tous ces ingrédients ont permis à cette manifestation d’obtenir un beau succés ! Merci à la Brimontaise pour l’organisation ainsi que pour le verre de vin chaud offert. Pour la commémoration du 11 novembre à Brimont, nous sommes allés, tout d’abord, nous recueillir sur les tombes des soldats. De nombreuses personnes étaient présentes. Ensuite les enfants ont interprété le chant national «la Marseillaise» devant le monument aux morts. Merci aux enfants de Brimont, de Courcy et aux collégiens. Puis cette matinée s’est achevée avec un verre de l’amitié offert par la mairie à la salle des fêtes. Céremonie du 11 Novembre Sommaire Le Brimontais Décembre 2019 # 11 P 4 Le mot du Maire P 6 Délibérations P 20 Ecole P 24 Association Sportive Brimont P 27 Les Bricour’s P 28 Infos diverses P 30 Infos pratiques et Agenda P 31/32 Calendrier 2020 Comité de Rédaction / Commission Information-communication de Brimont - Les enseignantes de l’école Elémentaire de Brimont - Marjorie de l’AS Brimont - Les Bricour’s Impression / Alliance Partenaires Graphiques Conception et Mise en page / Frédéric Blondiaux 3 Le mot du maire Madame, Monsieur, Quand vous lirez ces lignes, nous serons à quelques mois des élections municipales. -

Journal De Décembre 2020

Le Journal de Loivre Décembre 2020 INFOS PRATIQUES Le mot du Maire MAIRIE Lundi et Jeudi : Les semaines traversées depuis le début de l’année ont montré toute de 11h à 12h l’importance du service public et du rôle de la mairie. Mardi : de 11h à 12h et de 16h à 17h Les élus du conseil municipal et les services municipaux ont continué de Mercredi : fermée travailler quotidiennement pour assurer la continuité de ce service. Soyez Vendredi : de 11h à 12h et de 16h à 18h assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt des Sourciers. Samedi : de 10h à 12h Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter Rendez-vous avec le Maire et constamment et nous avons été dans l’obligation de reporter de les Adjoints : le samedi matin nombreuses manifestations. AGENCE POSTALE Cependant, la synergie des personnes et la solidarité à tous niveaux n’en du lundi au samedi : ont été que renforcées. Cette pandémie bouleverse en profondeur nos de 9h30 à 12h Fermée le mercredi habitudes de vie. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect Tél : 03 26 46 83 43 de ces mesures difficiles mais nécessaires. GENDARMERIE Je retiens de cette année 2020 la valeur de solidarité, essentielle dans Lundi : 8h – 12h l’esprit de cohésion de notre pays et à laquelle j’attache une importance Mercredi : 14h – 18h toute particulière. Samedi : 14h – 18h Le reste de la semaine Je termine cet édito par une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël l’accueil se fait sur rendez-vous s’installer doucement mais sûrement. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Grand Est Département : (51) Marne Ville : Reims Liste des communes couvertes : Aougny ((51) Marne), Arcis-le-Ponsart ((51) Marne), Aubérive ((51) Marne), Aubilly ((51) Marne), Auménancourt ((51) Marne), Baconnes ((51) Marne), Baslieux-lès-Fismes ((51) Marne), Bazancourt ((51) Marne), Beaumont-sur-Vesle ((51) Marne), Beine-Nauroy ((51) Marne), Berméricourt ((51) Marne), Berru ((51) Marne), Bétheniville ((51) Marne), Bétheny ((51) Marne), Bezannes ((51) Marne), Bligny ((51) Marne), Bouilly ((51) Marne), Bouleuse ((51) Marne), Boult-sur-Suippe ((51) Marne), Bourgogne ((51) Marne), Bouvancourt ((51) Marne), Branscourt ((51) Marne), Breuil ((51) Marne), Brimont ((51) Marne), Brouillet ((51) Marne), Caurel ((51) Marne), Cauroy-lès-Hermonville ((51) Marne), Cernay-lès-Reims ((51) Marne), Châlons-sur-Vesle ((51) Marne), Chambrecy ((51) Marne), Chamery ((51) Marne), Champfleury ((51) Marne), Champigny ((51) Marne), Chaumuzy ((51) Marne), Chenay ((51) Marne), Chigny-les-Roses ((51) Marne), Cormicy ((51) Marne), Cormontreuil ((51) Marne), Coulommes-la-Montagne ((51) Marne), Courcelles-Sapicourt ((51) Marne), Courcy ((51) Marne), Courlandon ((51) Marne), Courmas ((51) Marne), Courville ((51) Marne), Crugny ((51) Marne), Dontrien ((51) Marne), Écueil ((51) Marne), Époye ((51) Marne), Faverolles-et-Coëmy ((51) Marne), Fismes ((51) Marne), Fresne-lès-Reims ((51) Marne), Germigny ((51) Marne), Gueux ((51) Marne), Hermonville ((51) Marne), Heutrégiville -

Warmeriville, La Fosse Pichet, Un Nouvel Habitat Rural Palissadé Hallstattien En Champagne Sébastien Saltel

Warmeriville, La Fosse Pichet, un nouvel habitat rural palissadé hallstattien en Champagne Sébastien Saltel To cite this version: Sébastien Saltel. Warmeriville, La Fosse Pichet, un nouvel habitat rural palissadé hallstattien en Champagne. Bulletin de l’Association française pour l’étude de l’âge du fer, AFEAF, 2014, 32, pp.9- 14. hal-02382378 HAL Id: hal-02382378 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02382378 Submitted on 2 Dec 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License WARMERIVILLE, LA FOSSE PICHET, UN NOUVEL HABITAT RURAL PALISSADÉ HALLSTATTIEN EN CHAMPAGNE. SÉBASTIEN SALTEL Éveha Fig. 1: Cartes de situation du site Le site de La Fosse Pichet est implanté Ardennes Aisne 08 au sud de la commune de Warmeriville. 02 Warmeriville Reims Cimetière Située à 17 km au nord-est de Reims dans le Sainte-Menehould Epernay Meuse Châlons 55 nord de la Marne, à trois km à vol d’oiseau MARNE -en-Champagne 51 Seine du département des Ardennes, celle-ci fait et Vitry-le-François Rethel Marne Rue de N51 77 Aube partie de la région de Champagne-Ardenne. -

Raucourt Courcy Loivre Reims La Neuvillette Les Islettes Châlons-En

Raucourt Loivre Courcy La Neuvillette Reims Les Islettes Châlons-en-Champagne Pargny-sur-Saulx Vitry-le-François Saint-Dizier Bayard-sur-Marne Osne-le-Val Épothémont Soulaines-Dhuys Vandœuvre-sur-Barse Bayel Giey-sur-Aujon Les Auges (Langres) Rouelles Aprey LA FLAMME INCERTAINE DES ARTS DU FEU Les activités nées des ressources du sol (tuiles, briques, sainterie, fours à chaux) ou introduites par les sociétés policées du XVIIIe siècle (la faïencerie, la verrerie), ou nées de l’imagination et du savoir-faire des hommes, comme les fontes d’art, sont aujourd’hui menacées d’oubli. ATLASde Champagne-Ardenne 96 À partir de la fin du XVIIe siècle, les arts de la table quittent la demeure des aristocrates pour garnir celle des bourgeois. Dès que les terres s’y prêtent, les manufactures de faïences se multiplient, comme dans la frange sud-orientale de la région. Les atouts d’une région : La famille Bernard l’Argonne François (1739-1801), véritable L’Argonne, dans les vallées bai- créateur de la faïencerie, gnées par les rivières de la Biesme développe le décor de petit feu, et de l’Aire, offre tous les éléments reconnaissable à la variété et à nécessaires aux industries cérami- la fi nesse de sa couleur rose. ques : le bois en abondance, l’eau, À sa mort, en 1801, son les affleurements de gaize (pierre épouse lui succède avec leur réfractaire pour les fours et étuis fi ls Jacques-Henri (1765-1823) de cuisson) et les filons d’argile. accompagné de son épouse C’est une région où la tradition de Marie Parpaite (1765-1836).