Interstellarum 56 • Februar/März 2008 1 Inhalt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ioptron AZ Mount Pro Altazimuth Mount Instruction

® iOptron® AZ Mount ProTM Altazimuth Mount Instruction Manual Product #8900, #8903 and #8920 This product is a precision instrument. Please read the included QSG before assembling the mount. Please read the entire Instruction Manual before operating the mount. If you have any questions please contact us at [email protected] WARNING! NEVER USE A TELESCOPE TO LOOK AT THE SUN WITHOUT A PROPER FILTER! Looking at or near the Sun will cause instant and irreversible damage to your eye. Children should always have adult supervision while observing. 2 Table of Content Table of Content ......................................................................................................................................... 3 1. AZ Mount ProTM Altazimuth Mount Overview...................................................................................... 5 2. AZ Mount ProTM Mount Assembly ........................................................................................................ 6 2.1. Parts List .......................................................................................................................................... 6 2.2. Identification of Parts ....................................................................................................................... 7 2.3. Go2Nova® 8407 Hand Controller .................................................................................................... 8 2.3.1. Key Description ....................................................................................................................... -

Modeling of PMS Ae/Fe Stars Using UV Spectra�,

A&A 456, 1045–1068 (2006) Astronomy DOI: 10.1051/0004-6361:20040269 & c ESO 2006 Astrophysics Modeling of PMS Ae/Fe stars using UV spectra, P. F. C. Blondel1,2 andH.R.E.TjinADjie1 1 Astronomical Institute “Anton Pannekoek”, University of Amsterdam, Kruislaan 403, 1098 SJ Amsterdam, The Netherlands e-mail: [email protected] 2 SARA, Kruislaan 415, 1098 SJ Amsterdam, The Netherlands Received 13 February 2004 / Accepted 13 October 2005 ABSTRACT Context. Spectral classification of PMS Ae/Fe stars, based on visual observations, may lead to ambiguous conclusions. Aims. We aim to reduce these ambiguities by using UV spectra for the classification of these stars, because the rise of the continuum in the UV is highly sensitive to the stellar spectral type of A/F-type stars. Methods. We analyse the low-resolution UV spectra in terms of a 3-component model, that consists of spectra of a central star, of an optically-thick accretion disc, and of a boundary-layer between the disc and star. The disc-component was calculated as a juxtaposition of Planck spectra, while the 2 other components were simulated by the low-resolution UV spectra of well-classified standard stars (taken from the IUE spectral atlases). The hot boundary-layer shows strong similarities to the spectra of late-B type supergiants (see Appendix A). Results. We modeled the low-resolution UV spectra of 37 PMS Ae/Fe stars. Each spectral match provides 8 model parameters: spectral type and luminosity-class of photosphere and boundary-layer, temperature and width of the boundary-layer, disc-inclination and circumstellar extinction. -

Binocular Double Star Logbook

Astronomical League Binocular Double Star Club Logbook 1 Table of Contents Alpha Cassiopeiae 3 14 Canis Minoris Sh 251 (Oph) Psi 1 Piscium* F Hydrae Psi 1 & 2 Draconis* 37 Ceti Iota Cancri* 10 Σ2273 (Dra) Phi Cassiopeiae 27 Hydrae 40 & 41 Draconis* 93 (Rho) & 94 Piscium Tau 1 Hydrae 67 Ophiuchi 17 Chi Ceti 35 & 36 (Zeta) Leonis 39 Draconis 56 Andromedae 4 42 Leonis Minoris Epsilon 1 & 2 Lyrae* (U) 14 Arietis Σ1474 (Hya) Zeta 1 & 2 Lyrae* 59 Andromedae Alpha Ursae Majoris 11 Beta Lyrae* 15 Trianguli Delta Leonis Delta 1 & 2 Lyrae 33 Arietis 83 Leonis Theta Serpentis* 18 19 Tauri Tau Leonis 15 Aquilae 21 & 22 Tauri 5 93 Leonis OΣΣ178 (Aql) Eta Tauri 65 Ursae Majoris 28 Aquilae Phi Tauri 67 Ursae Majoris 12 6 (Alpha) & 8 Vul 62 Tauri 12 Comae Berenices Beta Cygni* Kappa 1 & 2 Tauri 17 Comae Berenices Epsilon Sagittae 19 Theta 1 & 2 Tauri 5 (Kappa) & 6 Draconis 54 Sagittarii 57 Persei 6 32 Camelopardalis* 16 Cygni 88 Tauri Σ1740 (Vir) 57 Aquilae Sigma 1 & 2 Tauri 79 (Zeta) & 80 Ursae Maj* 13 15 Sagittae Tau Tauri 70 Virginis Theta Sagittae 62 Eridani Iota Bootis* O1 (30 & 31) Cyg* 20 Beta Camelopardalis Σ1850 (Boo) 29 Cygni 11 & 12 Camelopardalis 7 Alpha Librae* Alpha 1 & 2 Capricorni* Delta Orionis* Delta Bootis* Beta 1 & 2 Capricorni* 42 & 45 Orionis Mu 1 & 2 Bootis* 14 75 Draconis Theta 2 Orionis* Omega 1 & 2 Scorpii Rho Capricorni Gamma Leporis* Kappa Herculis Omicron Capricorni 21 35 Camelopardalis ?? Nu Scorpii S 752 (Delphinus) 5 Lyncis 8 Nu 1 & 2 Coronae Borealis 48 Cygni Nu Geminorum Rho Ophiuchi 61 Cygni* 20 Geminorum 16 & 17 Draconis* 15 5 (Gamma) & 6 Equulei Zeta Geminorum 36 & 37 Herculis 79 Cygni h 3945 (CMa) Mu 1 & 2 Scorpii Mu Cygni 22 19 Lyncis* Zeta 1 & 2 Scorpii Epsilon Pegasi* Eta Canis Majoris 9 Σ133 (Her) Pi 1 & 2 Pegasi Δ 47 (CMa) 36 Ophiuchi* 33 Pegasi 64 & 65 Geminorum Nu 1 & 2 Draconis* 16 35 Pegasi Knt 4 (Pup) 53 Ophiuchi Delta Cephei* (U) The 28 stars with asterisks are also required for the regular AL Double Star Club. -

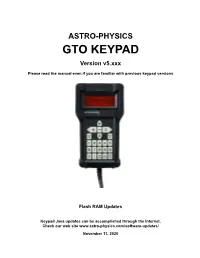

GTO Keypad Manual, V5.001

ASTRO-PHYSICS GTO KEYPAD Version v5.xxx Please read the manual even if you are familiar with previous keypad versions Flash RAM Updates Keypad Java updates can be accomplished through the Internet. Check our web site www.astro-physics.com/software-updates/ November 11, 2020 ASTRO-PHYSICS KEYPAD MANUAL FOR MACH2GTO Version 5.xxx November 11, 2020 ABOUT THIS MANUAL 4 REQUIREMENTS 5 What Mount Control Box Do I Need? 5 Can I Upgrade My Present Keypad? 5 GTO KEYPAD 6 Layout and Buttons of the Keypad 6 Vacuum Fluorescent Display 6 N-S-E-W Directional Buttons 6 STOP Button 6 <PREV and NEXT> Buttons 7 Number Buttons 7 GOTO Button 7 ± Button 7 MENU / ESC Button 7 RECAL and NEXT> Buttons Pressed Simultaneously 7 ENT Button 7 Retractable Hanger 7 Keypad Protector 8 Keypad Care and Warranty 8 Warranty 8 Keypad Battery for 512K Memory Boards 8 Cleaning Red Keypad Display 8 Temperature Ratings 8 Environmental Recommendation 8 GETTING STARTED – DO THIS AT HOME, IF POSSIBLE 9 Set Up your Mount and Cable Connections 9 Gather Basic Information 9 Enter Your Location, Time and Date 9 Set Up Your Mount in the Field 10 Polar Alignment 10 Mach2GTO Daytime Alignment Routine 10 KEYPAD START UP SEQUENCE FOR NEW SETUPS OR SETUP IN NEW LOCATION 11 Assemble Your Mount 11 Startup Sequence 11 Location 11 Select Existing Location 11 Set Up New Location 11 Date and Time 12 Additional Information 12 KEYPAD START UP SEQUENCE FOR MOUNTS USED AT THE SAME LOCATION WITHOUT A COMPUTER 13 KEYPAD START UP SEQUENCE FOR COMPUTER CONTROLLED MOUNTS 14 1 OBJECTS MENU – HAVE SOME FUN! -

STARDUST Newsletter of the Royal Astronomical Society of Canada Edmonton Centre

STARDUST Newsletter of the Royal Astronomical Society of Canada Edmonton Centre January 2009 Volume 54 Issue 5 A crescent Moon is distorted by atmospheric refraction on the morning of December 24, 2008. Photo by Alister Ling, Canon 10D with 300mm telephoto. Inside this Issue Contact Information................................................................................................................................................page 2 Upcoming Events, Meetings, Deadlines, Announcements.....................................................................................page 3 Observers Report.....................................................................................................................................................page 3 Blotting Out Star Light...........................................................................................................................................page 3 Crescents and Full Moon Photo-Ops......................................................................................................................page 4 Coronado PST.........................................................................................................................................................page 5 President's Report....................................................................................................................................................page 6 Lights Down, Stars Up............................................................................................................................................page -

And A-Type Stars in the Taurus

DRAFT OF FEBRUARY 28, 2013 B- AND A-TYPE STARS IN THE TAURUS-AURIGA STAR FORMING REGION KUNAL MOOLEY1 ,LYNNE HILLENBRAND1 ,LUISA REBULL2 ,DEBORAH PADGETT 2,4 , AND GILLIAN KNAPP3 1Department of Astronomy, California Institute of Technology, 1200 E. California Blvd., MC 249-17, Pasadena, CA 91125, USA; [email protected] 2Spitzer Science Center, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA 3Department of Astrophysics, Princeton University, Princeton, NJ, USA and 4current address: Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA Draft of February 28, 2013 ABSTRACT We describe the results of a search for early-type stars associated with the Taurus-Auriga molecular cloud complex, a diffuse nearby star-forming region typically noted as lacking young stars of intermediate and high mass. We investigate several sets of possible O, B and early A spectral class members. The first set is a group of stars for which mid-infrared images show bright nebulae, all of which can be associated with stars of spectral type B. We model the scattered and emitted radiation from the reflection nebulosity and compare the results with the observed spectral energy distributions to test the plausibility of association of the B stars with the cloud. The second group of candidates investigated consists of early-type stars compiled from (i) literature listings in SIMBAD; (ii) B stars with infrared excesses selected from the Spitzer Space Telescope survey of the Taurus cloud; (iii) magnitude- and color-selected point sources from the Two Micron All Sky Survey; and (iv) spectroscopically identified early-type stars from the Sloan Digital Sky Survey coverage of the Taurus region. -

Binocular Challenges

This page intentionally left blank Cosmic Challenge Listing more than 500 sky targets, both near and far, in 187 challenges, this observing guide will test novice astronomers and advanced veterans alike. Its unique mix of Solar System and deep-sky targets will have observers hunting for the Apollo lunar landing sites, searching for satellites orbiting the outermost planets, and exploring hundreds of star clusters, nebulae, distant galaxies, and quasars. Each target object is accompanied by a rating indicating how difficult the object is to find, an in-depth visual description, an illustration showing how the object realistically looks, and a detailed finder chart to help you find each challenge quickly and effectively. The guide introduces objects often overlooked in other observing guides and features targets visible in a variety of conditions, from the inner city to the dark countryside. Challenges are provided for viewing by the naked eye, through binoculars, to the largest backyard telescopes. Philip S. Harrington is the author of eight previous books for the amateur astronomer, including Touring the Universe through Binoculars, Star Ware, and Star Watch. He is also a contributing editor for Astronomy magazine, where he has authored the magazine’s monthly “Binocular Universe” column and “Phil Harrington’s Challenge Objects,” a quarterly online column on Astronomy.com. He is an Adjunct Professor at Dowling College and Suffolk County Community College, New York, where he teaches courses in stellar and planetary astronomy. Cosmic Challenge The Ultimate Observing List for Amateurs PHILIP S. HARRINGTON CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao˜ Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo, Mexico City Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521899369 C P. -

Imaging Van Den Bergh Objects

Deep-sky observing Explore the sky’s spooky reflection nebulae vdB 14 You’ll need a big scope and a dark sky to explore the van den Bergh catalog’s challenging objects. text and images by Thomas V. Davis vdB 15 eflection nebulae are the unsung sapphires of the sky. These vast R glowing regions represent clouds of dust and cold hydrogen scattered throughout the Milky Way. Reflection nebulae mainly glow with subtle blue light because of scattering — the prin- ciple that gives us our blue daytime sky. Unlike the better-known red emission nebulae, stars associated with reflection nebulae are not near enough or hot enough to cause the nebula’s gas to ion- ize. Ionization is what gives hydrogen that characteristic red color. The star in a reflection nebula merely illuminates sur- rounding dust and gas. Many catalogs containing bright emis- sion nebulae and fascinating planetary nebulae exist. Conversely, there’s only one major catalog of reflection nebulae. The Iris Nebula (NGC 7023) also carries the designation van den Bergh (vdB) 139. This beauti- ful, flower-like cloud of gas and dust sits in Cepheus. The author combined a total of 6 hours and 6 minutes of exposures to record the faint detail in this image. Reflections of starlight Canadian astronomer Sidney van den vdB 14 and vdB 15 in Camelopardalis are Bergh published a list of reflection nebu- so faint they essentially lie outside the lae in The Astronomical Journal in 1966. realm of visual observers. This LRGB image combines 330 minutes of unfiltered (L) His intent was to catalog “all BD and CD exposures, 70 minutes through red (R) and stars north of declination –33° which are blue (B) filters, and 60 minutes through a surrounded by reflection nebulosity …” green (G) filter. -

2011 Peeling the Onion & Binocular Asterisms

The Eldorado Star Party 2011 Binocular and Telescope Observing Clubs by Blackie Bolduc San Antonio Astronomical Association Purpose and Rules Welcome to the Annual ESP Binocular and Telescope Clubs! Their purpose is to give you the opportunity to observe some Fall showcase objects under the pristine Southwest Texas skies, thus displaying them to their best advantage. Binocular Club. In response to many requests for “something different”, you are offered the opportunity to chase down some lovely asterisms. There is a listing of twenty-five objects, all observable with binoculars of modest dimension. While the location center of mass of each object is specified, some imagination on your part will be required in order to “see” the figure suggested. Most will pop out easily, but others may be elusive. If you get stumped, you can always consult the “cheat sheets” posted in the registration/warming tent on the observing field. You need only observe any 15, your choice. Telescope Club. Since most of the readily accessible objects have already been included in one or more of the annual listings since this Party got underway in 2004, it is time to try to spice up our challenges. This year we offer “Peeling the Onion”: beginning with a relatively easy to identify major object, then turning to a sub-object just a bit harder, and on to another sub-sub-object ... peeling them off one at a time. There are five major groups, with on “onion” at the head of each, and six to eleven “peels” in close order behind. Of a total of forty objects, you need only “find” 25, your choice. -

Space Traveler 1St Wikibook!

Space Traveler 1st WikiBook! PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Fri, 25 Jan 2013 01:31:25 UTC Contents Articles Centaurus A 1 Andromeda Galaxy 7 Pleiades 20 Orion (constellation) 26 Orion Nebula 37 Eta Carinae 47 Comet Hale–Bopp 55 Alvarez hypothesis 64 References Article Sources and Contributors 67 Image Sources, Licenses and Contributors 69 Article Licenses License 71 Centaurus A 1 Centaurus A Centaurus A Centaurus A (NGC 5128) Observation data (J2000 epoch) Constellation Centaurus [1] Right ascension 13h 25m 27.6s [1] Declination -43° 01′ 09″ [1] Redshift 547 ± 5 km/s [2][1][3][4][5] Distance 10-16 Mly (3-5 Mpc) [1] [6] Type S0 pec or Ep [1] Apparent dimensions (V) 25′.7 × 20′.0 [7][8] Apparent magnitude (V) 6.84 Notable features Unusual dust lane Other designations [1] [1] [1] [9] NGC 5128, Arp 153, PGC 46957, 4U 1322-42, Caldwell 77 Centaurus A (also known as NGC 5128 or Caldwell 77) is a prominent galaxy in the constellation of Centaurus. There is considerable debate in the literature regarding the galaxy's fundamental properties such as its Hubble type (lenticular galaxy or a giant elliptical galaxy)[6] and distance (10-16 million light-years).[2][1][3][4][5] NGC 5128 is one of the closest radio galaxies to Earth, so its active galactic nucleus has been extensively studied by professional astronomers.[10] The galaxy is also the fifth brightest in the sky,[10] making it an ideal amateur astronomy target,[11] although the galaxy is only visible from low northern latitudes and the southern hemisphere. -

Instruction Manual

iOptron® GEM28 German Equatorial Mount Instruction Manual Product GEM28 and GEM28EC Read the included Quick Setup Guide (QSG) BEFORE taking the mount out of the case! This product is a precision instrument and uses a magnetic gear meshing mechanism. Please read the included QSG before assembling the mount. Please read the entire Instruction Manual before operating the mount. You must hold the mount firmly when disengaging or adjusting the gear switches. Otherwise personal injury and/or equipment damage may occur. Any worm system damage due to improper gear meshing/slippage will not be covered by iOptron’s limited warranty. If you have any questions please contact us at [email protected] WARNING! NEVER USE A TELESCOPE TO LOOK AT THE SUN WITHOUT A PROPER FILTER! Looking at or near the Sun will cause instant and irreversible damage to your eye. Children should always have adult supervision while observing. 2 Table of Content Table of Content ................................................................................................................................................. 3 1. GEM28 Overview .......................................................................................................................................... 5 2. GEM28 Terms ................................................................................................................................................ 6 2.1. Parts List ................................................................................................................................................. -

Plêiades Pela Lua Em 28/ 09/91

A Ocultação de M 45 - Plêiades Pela Lua em 28/ 09/91 Walter J. Maluf, Julio Cesar Lobo ABSTRACT 2. OBSERVAÇÃO OCCULTATION OF THE PLEIADES A observação visual da ocultação foi BY THE MOON IN SEPT. 28, 1991, by Walter J. Maluf: realizada na Estação Padrão USNO SJ 302, localizada Just before dawn of Sept. 28, 1991, the author has na cidade de Monte Mor/SP com as seguintes observed and timed the disappearance and timed the coordenadas: disappearance and reappearance of several Pleiades Longitude: 47º19’07.47" WG stars. Results are then compared with USNO’s Latitude: 22º57’0.97" S predictions. Altitude: 532.50 metros 1. INTRODUÇÃO Aproximadamente há uma hora do Na madrugada de 28 de setembro de evento, dirigi-me ao posto de observação com todo o 91, entre 06h38' (TU) e 08h44' (TU), a Lua ocultou as equipamento habitual e necessário para registrar a estrelas que compõe o aglomerado aberto M45 - ocultação. Posicionei o telescópio refrator na linha Sul- Plêiades. Esse aglomerado possui cerca de 250 estrelas Norte, aferi o cronômetro pelo pulso horário fornecido e apenas 7 delas são observáveis à vista desarmada e, pela Radio Relógio Federal do Rio de Janeiro, ondas situa-se aproximadamente a 450 anos-luz de distância. curtas, 580 e 4905 Khz, com pulsos nos segundos 58, 59 São estrelas jovens gigantes azuis e as mais brilhantes e 60 de cada minuto. são: Alcyone (Eta Tauri), Celaeno (16 Tauri), Electra Utilizei uma carta lunar com ângulos de (17 Tauri), Taygeta (19 Tauri), Astérope (21 Tauri), Maia WATT para acompanhar as ocultações, fichas de (20 Tauri), Mérope (23 Tauri), Atlas (27 Tauri) e Pleione reportes p/ ILOC, LIADA e REA; lanterna de luz (BU Tauri).